prise en charge des tumeurs germinales testiculaires de

CCAFU

Sous comité "Organes génitaux externes"

Comité de Cancérologie de l'Association

Française d'Urologie.

Forum AFU 2006

PRISE EN CHARGE DES TUMEURS GERMINALES

TESTICULAIRES DE STADE I (N0, M0)

Responsable du Comité

Jean-Louis DAVIN

PRISE EN CHARGE DES TUMEURS GERMINALES

TESTICULAIRES DE STADE I (N0, M0)

Forum du Sous comité "Organes génitaux externes"

Comité de Cancérologie de l'Association Française d'Urologie.

Paris Décembre 2006

En France, l'incidence des tumeurs germinales est de 4,82/ 100000. Elle est en constante

augmentation depuis 30 ans. Le cancer du testicule est le premier cancer de l'homme

entre 20 et 35 ans. Chez l'adolescent, les tumeurs mixtes et non séminomateuses restent

les plus fréquentes, alors que les séminomes prédominent après l'age de 20 ans et

peuvent s’observer après la cinquantaine.

La prise en charge thérapeutique repose sur l’analyse anatomopathologique de la pièce

d’orchidectomie et l’identification de facteurs de risque.

RECOMMANDATIONS DIAGNOSTIQUES

La démarche diagnostique inclus systématiquement :

l’examen clinique : palpation du testicule tumoral et du testicule controlatéral,

recherche d’une gynécomastie, d’un ganglion de Troisier ou d’une masse

abdominale.

Le dosage sérique pré-opératoire des marqueurs: HCG totale (avec fraction ß libre

éventuelle), alpha foeto protéine (AFP) et LDH. En cas d'élévation initiale, ils

seront redosés en post opératoire après un minimum de 4 semaines (demi vies de

l'αFP: 5- 6 jours. Celle de l'HCG totale est de 1 à 2 jours). La persistance d'un taux

élevé définit le stade IS (maladie micro-métastatique à imagerie normale).

L'échographie- Doppler testiculaire du testicule tumoral et du testicule

controlatéral (sonde haute fréquence > 10 MHz). Elle recherche des aspects

évocateurs de tumeur bénigne (kyste épidermoïde) et étudie l’extension locale.

La tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne en coupes jointives (scanner

multibarettes).

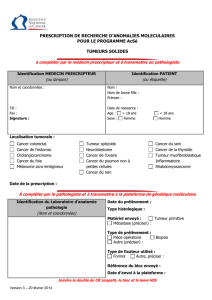

L’examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire constitue un élément

déterminant dans le choix des attitudes thérapeutiques. Il précise l’histologie (tumeur

non séminomateuse [TGNS] et ses composants, ou séminomateuse [TS]) et permet de

préciser les facteurs de risque tumoraux dans les stades I: taille tumorale,

envahissement du rete testis, emboles vasculaires (veineux ou lymphatiques), carcinome

embryonnaire (CE) majoritaire. L'utilisation de la fiche de compte rendu type est

recommandée.

Ces éléments permettent de classer les tumeurs de stade I en trois groupes

pronostiques, selon l'importance de leur risque métastatique rétropéritonéal (voir

Tableau). La précision de ces facteurs de risque est cependant limitée. Pour les TGNS,

les valeurs prédictives positives et négatives sont meilleures pour les groupes de faible

risque que pour ceux à risque élevé où la valeur prédictive positive est au mieux de

l'ordre de 50%. En pratique la tendance actuelle est de regrouper les patients de risque

faible et intermédiaire. Ces critères de classification sont encore moins discriminants

pour les TGS.

RECOMMANDATIONS THERAPEUTIQUES

La conservation du sperme, de valeur médico-légale, est proposée systématiquement.

Elle sera idéalement réalisée avant l’orchidectomie.

La castration réalisée par voie inguinale avec ligature séparée haute des éléments du

cordon est le premier temps du traitement et représente le standard thérapeutique.

En présence d’un testicule unique, une chirurgie partielle peut être discutée en cas de

lésion de moins de 20 mm, située à distante du rete testis. Cette tumorectomie n’est

envisageable que chez un patient motivé, apte à la surveillance stricte et n'ayant pas de

signes d'hypogonadisme (dosage de la testostérone, FSH, LH normaux). Des biopsies de la

pulpe testiculaire doivent être réalisées à distance du lit tumoral. La présence fréquente

de NIT autour de la tumeur (90% des cas) fera systématiquement discuter une

radiothérapie scrotale secondaire.

I - Les tumeurs germinales non séminomateuses de stade I (pT1 à pT4, N0, M0,

marqueurs normalisés après la castration)

A - Méthodes thérapeutiques

1- La surveillance: Le protocole doit être strictement respecté. Il repose

sur l’examen clinique, le dosage des marqueurs et le scanner thoraco-abdo-pelvien. La

durée est de 5 ans. Les marqueurs sont dosés tous les mois la première année, puis tous

les deux mois la deuxième année, tous les trois mois la troisième année, puis deux fois

par an les deux années suivantes. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien est réalisé tous

les trois mois la première année, tous les quatre mois la deuxième année, et tous les six

mois les trois années suivantes.

2- Le curage ganglionnaire d’évaluation est un curage rétro péritonéal

unilatéral modifié. La conservation nerveuse est recommandée. Le curage

coelioscopique reste encore expérimental. A gauche, il concerne la région latéro-

aortique et s’étend jusqu’à l’origine de l’artère mésentérique inférieure. A droite, il

concerne la région précave et inter-aortico-cave jusqu’à la bifurcation iliaque.

3- La chimiothérapie repose sur deux cures de Bléomycine, Etoposide,

Cisplatine (BEP) administrées à 21 jours d’intervalle.

B - Les indications:

La décision repose sur une discussion pluridisciplinaire. L’objectif est de préserver le

pronostic favorable (95 % de guérison) et de minimiser les séquelles potentielles.

L’attitude thérapeutique est fonction des facteurs pronostiques (cf tableau), du patient

(choix d'une modalité, compliance au traitement), de l'urologue (expérience du curage).

La surveillance est à privilégier chez les patients à faible risque. En cas d'impossibilité

ou de refus, un curage rétropéritonéal doit être discuté. La chimiothérapie est le

traitement de choix des patients à risque élevé. Chez les patients à risque

intermédiaire, la surveillance, la chimiothérapie ou le curage rétropéritonéal sont des

options valides.

En cas de curage positif, 2 cures de BEP seront administrées s’il existe plus de 3 à 6

ganglions envahis de moins de 2 cm, ou en présence d’un ganglion métastasé de plus de

5 cm, ou d'images de rupture capsulaire. Dans les autres cas, la surveillance seule est

suffisante.

Le Tératome (chimio-résistant) soulève des questions particulières. Sa présence dans la

tumeur primitive serait un facteur protecteur de l'envahissement ganglionnaire

rétropéritonéal. Un curage devra cependant être discuté en cas de présence majoritaire

associée à un envahissement vasculaire sur la pièce d'orchidectomie, ou quand il est

associé à une tumeur à marqueurs normaux lors du diagnostic. Dans tous les cas, une

surveillance stricte et prolongée est nécessaire.

II - Les tumeurs germinales séminomateuses de stade I (pT1 à pT4, N0, M0,

marqueurs normalisés après la castration):

A - Remarques

La présence initiale d’une élévation faible ou modérée de l’HCG ne modifie pas

l’attitude thérapeutique. Par contre toute élévation d'AFP doit faire considérer la

tumeur comme une TGNS, et la traiter comme telle.

Le séminome spermatocytaire est dépourvu de risque métastatique. Il concerne le sujet

âgé. Sa filiation avec le séminome reste encore controversée. Le traitement se limite à

une orchidectomie.

B - Méthodes thérapeutiques

1 - La radiothérapie de 20 Grays reste le traitement de référence. Le

champ inclus la région lombo-aortique. L'irradiation iliaque homolatérale n'est pas

indispensable sous réserve d'une surveillance spécifique.

2 - La surveillance seule est associée à un risque de récidive de l'ordre de

20% à 7 ans. La plupart des rechutes surviennent pendant les 2 premières années, mais

elles peuvent être très tardives. Elles sont principalement localisées dans le rétro-

péritoine. Ses modalités pratiques sont moins bien définies que pour les TGNS mais elle

doit être plus prolongée. Une option raisonnable est de réaliser tous les 4 mois pendant

3 ans un dosage des marqueurs et un scanner abdomino-pelvien. Une évaluation

thoracique est réalisée une fois sur 2. Après 3 ans, la surveillance est semestrielle

pendant pendant 4 ans, puis annuelle pendant 2 ans. La durée de cette surveillance pose

la question de son acceptation et de la compliance des patients.

3 - La chimiotherapie est une option récente. Elle repose sur l'utilisation

d'une seule cure de Carboplatine, à une dose fixée par une AUC à 7. Les données

actuelles avec un recul limité de l'ordre de 5 ans montrent une efficacité comparable à

la radiothérapie avec une tolérance excellente. Les données à long terme (survie,

toxicité, traitement des récidives secondaires) restent hypothétiques.

C - Indications thérapeutiques

Ces différentes modalités permettent d’obtenir une guérison dans plus de 95% des cas.

Le choix thérapeutique repose sur les mêmes règles que pour les TGNS (facteurs

pronostique, patient). Chez les patients à faible risque, bien informés et très

compliants, la surveillance est une option raisonnable. Un traitement adjuvant est

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%