PROSPECTIVE ET MARKETING Définition : rappel (différence entre

Luc Boyer ; Novembre 2012

PROSPECTIVE ET MARKETING

Définition : rappel (différence entre prévision et prospective)

La prospective est une certaine vision de l’avenir ; elle se distingue de la

prévision par de nombreux points.

La prévision se situe dans un horizon relativement connu avec des

caractéristiques assez bien appréhendées ; en général, la prévision prolonge

des tendances ou les inverse… mais pratiquement dans tous les cas , part de

notre connaissance du passé, du présent, des informations qu’on peut acquérir

sur un avenir pas trop lointain pour décrire les caractéristiques d’un futur

proche avec une marge d’erreur ou d’incertitude relativement faible.

La prévision est pour l’essentiel une prolongation de tendances –le trend- avec

plus ou moins d’inflexion.

Exemple : le PIB devrait se situer en 2013 entre zéro et un pour cent de

croissance, en France. Pour faire une telle prévision, on partira de la croissance

du 2° semestre 2012 (aujourd’hui pratiquement connu à 0,1 % près) et on

évalue les facteurs qui pourraient, à court terme, modifier le taux de croissance

actuel. Par exemple, pour qu’il y ait plus de croissance en 2013, il faudrait une

augmentation sensible des investissements (publiques ou d’entreprise), une

confiance dans l’avenir des citoyens/consommateurs qui entrainerait la

croissance, un environnement européen ou mondial porteur … autant de

conditions qui semblent loin d’être réunies. On peut, en conséquence,

« prévoir »une croissance très faible ou nulle (voir même une récession, cad

par exemple deux trimestres de croissance négative) Sachant, par ailleurs qu’en

dessous de 1 à 1,5 % de croissance du PIB, le taux de chômage a toutes les

chances d’augmenter, on peut « prévoir » un chômage en hausse l’année

prochaine.

La prévision peut se mettre en équation, en formules mathématiques, comme

c’est le cas pour la prévision des ventes à court ou moyen terme.

Il y a fort longtemps, les pétrochimistes mondiaux m’avaient demandé de

construire un modèle prévisionnel -à 2/3 ans- des ventes des grands polymères

plastiques, comme le PVC, le polyéthylène, le polypropylène … J’ai

classiquement utilisé deux approches complémentaires :

-Par l’amont, en faisant l’inventaire du potentiel de production des « steam

crackers » et autres colonnes de distillation capables de transformer les

monomères en polymères , véritables matières premières de l’industrie des

plastiques , des peintures et autres produits intermédiaires

-Par l’aval : il nous faut estimer la demande en produits finis. Par exemple

sachant que 5 à 10 % des matières plastiques sont utilisés dans le bâtiment ou

les travaux publics, il nous faudra estimer la prévision de construction de

logements.

Croisant l’offre et la demande, nous aurons la possibilité de proposer une

estimation (fourchette) qui sera notre meilleure prévision.

Ce travail trouve tout son sens dans une vision de court ou moyen terme parce

que la part d’inconnu reste relativement faible : le calcul des probabilités

pouvant apporter une aide précieuse pour appréhender le futur proche (j’ai eu

l’occasion, jeune ingénieur, de suivre - pour le compte d’une grande firme

nationale – la formation délivrée par l’Institut de Statistiques, formation

excellente, basique dont les effets demeurent longtemps après)

Le prolongement de tendances trouve ses limites au fur et à mesure qu’on

s’éloigne du moment présent. Tout se passe comme si un mur se dressait par

exemple au-delà de deux ou trois ans et que divers facteurs –exogènes ou

endogènes à la firme- difficilement prévisibles ou contrôlables, seraient en

mesure de venir perturber la réalisation des projets.

Prospective et Marketing

Cette dimension prospective va s’appliquer différemment suivant les groupes

de produits ou services qu’on étudie :

-quelques mois pour des produits de consommation courante

-quelques années pour des produits d’investissement (produits bruns ou

blancs, par exemple)

Prenons, à titre d’exemple, un cas extrême :

Comme responsable de la Marine nationale, on vous demande de définir les

caractéristiques d’un porte-avions en vue de sa construction.

La durée de vie d’un porte avions est évidemment variable mais atteint

normalement une cinquantaine d’années. Pendant sa vie, cet engin va subir de

nombreuses modifications ou adaptations (ex : remplacer la propulsion

classique par une propulsion nucléaire) Mais quelles seront les conditions de

combat ou d’engagement de cette flotte particulière à horizon aussi lointain

que ces 50 ans ?

Nous ne sommes plus dans le domaine de la prévision (le nombre d’inconnus

dépasse largement le nombre d’équations possibles) : nous rentrons dans le

champ de la Prospective ou, comme diraient les américains : What if… ?

Quand on ne peut plus prolonger les tendances (aussi vrai en géopolitique que

dans les actes de la vie courante) Il se trouve que les pionniers ont été les

militaires américains (department of defense ) en matière de prospective

appliquée. Certains experts prétendent même que cette discipline a largement

favorisé le maintien de la paix dans la période si tendue de la guerre froide.

Diverses méthodologies ont été ou sont pratiquées : la plus couramment

utilisée est celle des scénarios : un scénario est en quelque sorte une

hypothèse, une supposition, la description possible d’un avenir. Les

responsables vont être appelés à choisir et/ou construire soit un ou des

scénarios les plus probables soit ceux qu’ils souhaitent voir se réaliser. Le futur

n’est jamais totalement écrit : il se construit en partie. Suivant le scénario

choisi, l’action devra être plus ou moins forte pour que le « possible »

devienne « probable » On va s’efforcer d’agir sur les divers acteurs et

l’environnement tant en ce qui concerne les facteurs déterminants (ceux qui

caractérisent le scénario) que les facteurs discriminants (ceux qi le différencie

des autres scénarios)

Le problème central est de s’efforcer de prendre barre sur l’environnement.

Pour ce faire, on va s’efforcer d’agir sur les facteurs externes, sur les parties

prenantes. Il y aura lieu de s’appuyer au mieux sur les alliés(en ramenant les

neutres dans le camp des alliés) et de neutraliser ou d’isoler les adversaires

irréductibles. Une bonne méthode classique est de dresser une liste de

l’ensemble de ces parties prenantes et d’analyser leur comportement.

Nous constatons que nous passons sans vraiment de solution de continuité de

la prévision à la prospective mais les méthodes utilisées dans l’une ou l’autre

des disciplines ne seront pas les mêmes.

La prévision est modélisable, du domaine de l’analyse .La prospective est pour

une part du domaine de l’imagination voire de l’irrationnel (nous sommes dans

l’inconnu et un Jules Verne sera au moins aussi efficace qu’un prix Nobel de

mathématiques) Les arts (peinture, musique, poésie…) sont aussi utiles, sinon

plus, que les sciences exactes.

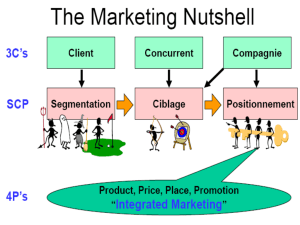

Aux deux niveaux que nous venons d’analyser-prévision et prospective –

correspondent les deux niveaux du marketing :

-un marketing de court terme, opérationnel au service de la vente et plus

précisément du commercial, fournissant méthodes, outils, informations pour

aider à la réalisation des prévisions de vente, ciblant les clients ou les

prospects, revisitant à la marge les attributs du produit ou du service. ..

-un marketing appelé souvent stratégique (c’est pour certains, la version

« noble » du marketing) qui va s’intéresser au moyen ou long terme en

s’efforçant de déceler les besoins, les motivations, les mouvements en

profondeur de la Société en particulier l’évolution les comportements du

client/consommateur. Cette deuxième approche d’identifier, en anticipant, les

produits ou services à imaginer pour le futur : la voiture électrique, la maison

écologiquement équilibrée, la formation le long de la vie, le service à la

personne… sont, entre autres, quelques-uns de ces exemples de champ de

développement d’un marketing stratégique. L’analyse de la valeur viendra

utilement compléter la réflexion marketing.

Notons que des mouvements contestataires plus ou moins issus du courant

écologique réfutent ce rôle « noble » du marketing. A leurs yeux, le marketing

n’est là que pour aider à imposer aux consommateurs les produits de

l’entreprise, que ceux-ci correspondent ou non à leurs besoins.

Regardons, à l’aide d’une étude réalisée il y a 3 ou 4 ans et dont nous venons

de (re)valider les résultats, les scénarios prospectifs de la communication et du

marketing.

Description des scenarii

Les mutations externes

Préambule

Il nous a apparu important de dresser un panorama synthétique des grandes tendances en matière

de communication et du marketing. Ces tendances ne sont plus des signaux faibles. Elles sont

mesurables, observables et déjà bien installées dans notre quotidien. Elles bouleversent le monde du

markeying en lui imposant de nouvelles normes, une remise en question de ses connaissances sur le

consommateur, de nouveaux outils et de nouveaux usages dont on ne perçoit que très

imparfaitement les implications futures.

Nous en avons distingué douze qui ont émergé des entretiens que nous avons menés avec nos

experts et de notre revue de la littérature. Ces douze tendances sont des tendances

consensuelles. Les acteurs interrogés s’accordent à dire de façon presque certaine qu’elles

sont installées sur le marché de façon durable.

Les tendances consensuelles

Tendance 1 Le crowd sourcing et l’innovation ouverte

La première tendance est l’importance prise par les contenus générés par le consommateur. Que ce

soit son activité sur les forums, les billets postés, les évaluations, le consommateur parle, juge

l’entreprise et participe, de plus en plus, à la co-création des stratégies marketing et des campagnes

publicitaires. Le crowd sourcing qui regroupe ces activités est un néologisme inventé par les deux

rédacteurs en chef du magazine Wired1. Le crowd sourcing est une technique d’externalisation de la

production photographique, des idées, de la créativité mais cette externalisation ne repose pas sur la

mobilisation des compétences de professionnels mais de celles de la foule, de millions d’internautes

1 C’est dans un article de Wired de juin 1996 que Jeff Howe et Mark Robinson ont lancé le concept de crowd

sourcing.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

1

/

49

100%