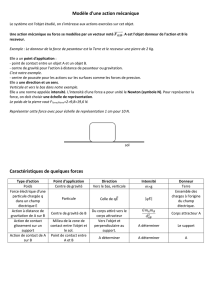

Particularités de la transfusion des allogreffes de

N° 375 *octobre 2016 *L’INFIRMIÈRE MAGAZINE 59

ALLOGREFFE ET TRANSFUSION SANGUINE

L

es résultats des examens d’immunohémato-

logiques du patient et de son donneur (ou

des donneurs en cas de double greffe de

sang de cordon) doivent être connus et pris en

compte dans les protocoles transfusionnels dès le

début du conditionnement (groupes sanguins, RAI,

anticorps anti HLA, etc.). Les produits sanguins labiles

(PSL) transfusés devront être compatibles avec le

patient et le donneur de cellules souches hémato-

poïétiques (CSH).

Au cours du premier trimestre de la greffe, le patient

va passer progressivement de ses groupes sanguins

propres à ceux de son donneur si les groupes sont

différents. Pendant la première année, le greffé peut

notamment présenter dans le système ABO, des

doubles, voire des triples populations, constituées

d’érythrocytes ayant les groupes du donneur, du

receveur et des produits transfusés, ce qui peut poser

des difficultés d’interprétation lors du contrôle pré-

transfusionnel ultime au lit du malade ou d’examen

de groupage sanguin.

Du fait de la greffe et des éventuels traitements anti-

rejet ou antiréaction du greffon contre l’hôte, le

patient est en profond déficit immunitaire pour plu-

sieurs mois, voire plusieurs années. Cela rend très

rare l’apparition d’une immunisation «de novo» anti

érythrocytes (RAI), mais impose la transfusion de

PSL irradiés (lire p. 44).

Les alloanticorps du patient préexistant à la greffe

vont progressivement disparaître : anticorps du sys-

tème ABO, anticorps anti-érythrocytes «irréguliers»

(RAI positive), anti HLA… L’immunité du donneur va

remplacer progressivement celle du patient : atten-

tion aux RAI positives du donneur.

Pour prévenir l’incompatibilité ABO, source d’accidents et d’incidents transfusionnels chez le receveur

de cellules souches hématopoïétiques, une politique transfusionnelle adaptée est nécessaire.

Particularités de la transfusion

des allogreffes de CSH

u

6. LA SORTIE DU PATIENT

Certains patients rentrent à domicile après la greffe,

tandis que d’autres – pour des raisons de fatigue,

d’isolement familial… – seront pris en charge dans

une structure de soins de suite.

En plus du bilan hématologique, la décision de sortie

dépend d’un ensemble de critères : état général du

patient, contrôle de la GVHD s’il y en a une, bilan

rénal et hépatique, état infectieux, besoins transfu-

sionnels.

Quand la décision médicale de sortie est évoquée,

l’infirmière de coordination voit le patient en consul-

tation pour lui rappeler les règles d’hygiène de vie

qu’il devra respecter, les éléments de surveillance

quotidiens : prendre sa température une fois par

jour, surveiller sa peau et les signes digestifs, appeler

l’hôpital en cas de fièvre et autres signes. Le patient

sera revu peu de temps avant sa sortie afin de

compléter les informations et de répondre à ses

éventuelles questions. Un rendez-vous est pris avec

la diététicienne auquel est convié le conjoint pour

aborder toutes les consignes liées à l’alimentation

post-greffe. Un livret d’information récapitulant les

recommandations est remis à cette occasion.

Le jour de la sortie, un bilan sanguin est effectué

de façon à organiser, si besoin, une transfusion avant

son départ. Les ordonnances médicales sont expli-

quées au patient par l’interne et l’infirmière qui l’a

en charge. Le cathéter est fermé avec un bouchon

anti-reflux et un pansement occlusif est mis en

place.

Le patient est informé qu’il peut téléphoner à tout

moment pour poser la moindre question. L’infirmière

de coordination du parcours patient appelle par

téléphone les patients avant le premier rendez-vous

en hôpital de jour (et plus si nécessaire) pour faire

un point avec eux et prendre des nouvelles. *

TEXTE :

RICHARD

TRAINEAU,

ancien

responsable

du site

transfusionnel

de l’hôpital

Saint-Louis

(AP-HP)

© Espaceinfirmier.fr, Initiatives Santé 2016

FORMATION

60 L’INFIRMIÈRE MAGAZINE *N° 375 *octobre 2016

concentrés de globules rouges (CGR) devront être

antigéniquement compatibles avec le donneur et le

receveur, et ne devront donc pas apporter d’anti-

gènes A ou B absents chez l’un ou chez l’autre. Les

plasmas thérapeutiques devront, eux, être sérologi-

quement compatibles avec le donneur et le receveur

et ne devront donc pas apporter d’anticorps du sys-

tème ABO susceptibles de réagir avec les antigènes

de l’un ou de l’autre.

>Pour les concentrés de plaquettes (CP), la prise en

charge transfusionnelle des patients recevant une

allogreffe de CSH est plus complexe. Celle-ci est indi-

quée sur la carte de consigne transfusionnelle et est

fonction des différents types d’incompatibilité ABO

entre le donneur et le receveur, et de la disponibilité

des produits plaquettaires.

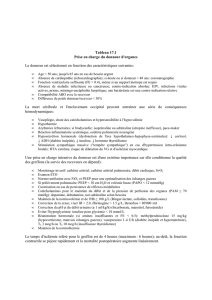

Transfusion de CGR

>Dans le système Rhésus Kell : en absence d’allo-

anticorps chez le receveur :

–respecter si possible en priorité les antigènes

absents chez le donneur et chez le receveur ;

CONCERNANT LES CGR

POUR LE SYSTÈME ABO

PATIENT DONNEUR CHOIX DES PRODUITS

O

OO

AO

BO

AB O

A

OO

AA (ou O)

BO

AB A (ou O)

B

OO

AO

BB (ou O)

AB B (ou O)

AB

OO

AA (ou O)

BB (ou O)

AB AB (ou A , ou B, ou O)

CONCERNANT LE GROUPE ABO

DES PLASMAS

PATIENT DONNEUR CHOIX DES PRODUITS

O

OO (ou A , ou B, ou AB)

AA (ou AB)

BB (ou AB)

AB AB

A

OA (ou AB)

AA (ou AB)

BAB

AB AB

B

OB (ou AB)

AAB

BB (ou AB)

AB AB

AB

OAB

AAB

BAB

AB AB

En rouge : situations d’incompatibilité majeure. En bleu : situations d’incompatibilité mineure.

En vert : situations d’incompatibilité bidirectionnelle

u

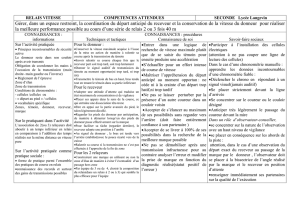

LES CONSIGNES TRANSFUSIONNELLES

La carte de consignes transfusionnelles remise au patient est susceptible d’être révisée

s’il n’a reçu aucune transfusion de globules rouge dans les trois derniers mois.

Cartes de groupes sanguins

et protocoles transfusionnels

Avant le début du conditionnement, les consignes

et protocoles transfusionnels doivent être mis à jour

en tenant compte des résultats du donneur (groupes

et RAI).

>À J0 de la greffe, une carte dite de consigne trans-

fusionnelle est éditée par le laboratoire immuno-

hématologique du site de délivrance des PSL. Cette

carte de consigne doit être remise au patient à sa

sortie en lui expliquant son importance.

Les cartes de groupe antérieures à la greffe doivent

être détruites par le service clinique et le patient doit

être informé de détruire celles en sa possession.

>La carte de consigne transfusionnelle peut être révi-

sée un an après la greffe si aucune transfusion de

globules rouges n’a eu lieu dans les trois mois pré-

cédents; cette mise à jour sera effectuée à la vue

des résultats d’un nouveau prélèvement du patient:

chimérisme 100% donneur (prise «totale» de la

greffe), prise partielle ou rejet.

Transfusion dans le système ABO

Entre 40 et 50% des greffes de CSH allogéniques

ne sont pas réalisées en situation ABO identique

entre le donneur et le receveur : 20 à 25% le sont

en situation d’incompatibilité majeure, 20 à 25 %

d’incompatibilité mineure et 5% d’incompatibilité

bidirectionnelle.

Dans le système ABO, on doit transfuser des PSL

compatibles avec le receveur et le donneur. Les

© Espaceinfirmier.fr, Initiatives Santé 2016

N° 375 *octobre 2016 *L’INFIRMIÈRE MAGAZINE 61

> GVH (Graft

versus Host) :

la réaction du

greffon contre

l’hôte (lire

p. 51).

> PSL

(produits

sanguins

labiles) : CGR,

CP, concentrés

de

granulocytes,

plasmas

produits par

l’Etablissement

français

du sang.

> CGR :

concentrés

de globules

rouges.

> CP :

concentrés

de plaquettes

(MCP et CPA).

> MCP

(mélange de

concentrés

plaquettaires) :

pool de

plaquettes

provenant

de plusieurs

dons de sang.

> CPA

(concentré

de plaquettes

d’aphérèse) :

Concentré

de plaquettes

provenant d’un

seul donneur

prélevé sur

«machine».

> CSH

(cellules

souches

hémato-

poïétiques) :

cellules ayant

une capacité

d’autorenou-

vellement

à l'origine

de toutes

les lignées

de cellules

sanguines.

LEXIQUE

ALLOGREFFE ET TRANSFUSION SANGUINE

pour une durée minimum d’un an où elle pourra être

reconsidérée mais le plus souvent et notamment en

cas de poursuite des traitements immunosuppres-

seurs, cette indication sera maintenue à vie. Selon

les recommandations de la Haute Autorité de santé

(HAS) en 2015, « l’indication de la transformation

“irradiation” est notifiée par le prescripteur à chaque

prescription. Lors de la première prescription, le motif

précis de l’indication est porté à la connaissance de

la structure de délivrance pour qu’elle puisse inscrire,

dans sa base de données, le protocole transfusionnel.

Le patient en est informé et reçoit un document men-

tionnant cette indication et sa durée si elle est pro-

grammée. » Ces produits ne contenant pas de

lymphocytes T viables, l’irradiation des plasmas est

inutile. Certains CP sont soumis à une technique d’at-

ténuation d’agents pathogènes, cette technique fait

intervenir un psoralène et une illumination par la

lumière ultraviolette (UVA). Cette transformation

permet d’inactiver les lymphocytes T résiduels et est

équivalente à une irradiation ionisante.

Indication CMV négatif

Aucune étude ne montre une supériorité de l’adjonc-

tion de la qualification CMV négatif sur la déleu -

cocytation des PSL telle qu’elle est pratiquée en

France. Selon la HAS, «il n’y a pas lieu de prescrire

la qualification CMV négatif pour les CP et les CGR».

Seuils transfusionnels

>CGR. Les transfusions de concentrés érythrocytaires

sont prescrites à partir d’un taux de 7 à 8 g/dl d’hémo -

globine. Cependant, en cas de mauvaise tolérance

clinique, notamment en présence d’un contexte car-

dio-pulmonaire à risque, le seuil peut être augmenté

jusqu’à 10 g/dl. Chez les patients réfractaires aux

transfusions de plaquettes qui ont une absence totale

de rendement transfusionnel, le taux d’hémoglobine

doit être maintenu au-dessus de 9 à 10g/dl

>CP. Le seuil des transfusions de plaquettes peut

être fixé à 10000/mm3, mais en présence de signes

hémorragiques, d’infection, de fièvre, d’hypertension

artérielle mal contrôlée, de GVH ou de maladie veino-

occlusive, le seuil doit être remonté à 20000/mm3.

Il sera augmenté à 50000/mm3pour la pose d’un

cathéter central, pour la réalisation d’un examen

invasif (fibroscopie avec biopsie), et en cas de cystite

hémorragique ou de prescription d’héparine à dose

hypocoagulante. *

–en cas de difficulté ou impossibilité, respecter en

priorité le phénotype du donneur.

>Dans les autres systèmes : en l’absence d’alloimmu-

nisation chez le donneur et le receveur, on ne tient

pas compte des autres systèmes antigéniques.

RAI positive

>Si l’anticorps est présent chez le receveur et l’anti -

gène cible présent sur les hématies du donneur de

CSH, on respecte cet anticorps, pendant la période

post-greffe, jusqu’à la mise en évidence, dans le sang

périphérique du receveur, d’hématies originaires du

greffon.

>Si l’anticorps est présent chez le receveur et l’anti -

gène cible absent sur les hématies du donneur de

CSH, on respecte cet anticorps durant les premiers

mois de la greffe ; on peut le négliger à distance,

lorsque le chimérisme établi correspond à 100% des

cellules du donneur et que l’anticorps a disparu.

•Si l’anticorps est présent chez le donneur de CSH,

on doit toujours le respecter et ne transfuser, dès le

début du conditionnement, que des CGR ne présen-

tant pas l’antigène cible.

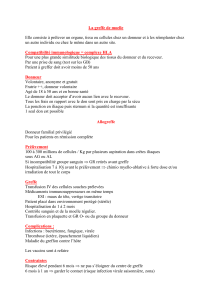

Prévention de l’immunisation anti-RH1

Elle est indiquée en cas de transfusion de concentrés

de plaquettes RH1 à une receveuse RH-1 ayant un

avenir obstétrica, mais est inutile du début du condi-

tionnement à 1 an post-greffe en raison de l’immu-

nosuppression.

Aucune prophylaxie n’est nécessaire si le donneur

est RH1 et chez les patients de sexe masculin.

Irradiation des PSL

Les CGR, CP et concentrés de granulocytes doivent

être irradiés, afin de prévenir la GVH post-transfu-

sionnelle. La transfusion de PSL irradiés doit débuter

au plus tard au début du conditionnement du patient

RECEVEUR DONNEUR PROPHYLAXIE

RH1 RH -1

Pas de prévention au cours des 12 premiers mois

et/ou tant qu’il persiste des hématies du receveur.

Puis possibilité d’une prévention chez les patientes

de sexe féminin en fonction de la clinique,

des traitements immunosuppresseurs

et si possibilité d’avenir obstétrical.

RH -1 RH -1

Pas de prévention au cours des 12 premiers mois.

Puis possibilité d’une prévention chez les patientes

de sexe féminin en fonction de la clinique

des traitements immunosuppresseurs

et si possibilité d’avenir obstétrical.

© Espaceinfirmier.fr, Initiatives Santé 2016

1

/

3

100%