3 : les élasticités a) les déterminants de la consommation La

Fin du chapitre 4 – la consommation

Concepts clés : élasticité, revenu réel et nominal, loi d’Engel, effet Veblen, cycle de vie, loi

psychologique fondamentale, propensions, revenu permanent, hypothèse du cycle de vie.

La séance s’achèvera par un certain nombre d’exercices portant sur la consommation, avec corrigés

inclus}

3 : les élasticités

a) les déterminants de la consommation

La consommation des ménages dépend de deux types de critères : des critères

purement économiques (prix, revenu…), mais aussi des critères d’ordre

psychosociologique, culturel, etc.

* les déterminants économiques de la consommation :

-le prix : a priori, la consommation (et plus largement la demande) varie en sens inverse

du prix ; quand le prix augmente, la demande baisse, et vice-versa (la demande est une

fonction décroissante du prix). Mais la manière dont réagit la demande à une hausse ou à

une baisse de prix peut être extrêmement variable ! Il faut introduire ici l’outil des

élasticités : d’une manière générale, quand une variable quelconque X peut avoir une

influence quelconque sur une autre variable Y, on peut toujours calculer l’élasticité de Y

par rapport à X (on dit aussi : l’élasticité X de Y), c'est-à-dire la manière dont se comporte

Y suite à une variation de X.

La formule est : variation en % de Y / variation en % de X

Exemple : en septembre 2006, le CNAM (ici, c’est X) augmente ses tarifs de 15% (je

rigole !), comment la demande d’inscription (ici, c’est Y) au CNAM réagit-elle ?

Admettons que cette demande ne diminue que de 5%.

L’élasticité sera de : -5%/15% = -1/3

Dans les relations entre prix et demande, on observe en gros 3 types de résultats en

matière d’élasticité :

+ Soit la demande réagit vivement à une hausse des prix : la baisse de la demande sera

proportionnelle, voire plus que proportionnelle, à la hausse du prix. Cela peut se produire

par exemple dans un secteur où la concurrence est très forte, et pour un produit qui peut

être facilement remplacé par un autre (facilement substituable), ou qui n’est pas

indispensable. Dans ce cas, l’élasticité-prix de la demande sera inférieure ou égale à -1.

++ Soit la demande réagit peu, voire pas du tout, à une hausse des prix : la baisse de la

demande sera faible ou nulle. Cette situation concerne des produits indispensables et peu

substituables (pétrole, timbre poste, Cnam dans mon exemple ci-dessus), ou qui entraînent

une accoutumance forte (alcool, tabac, drogues, Cnam encore ?), ou certains produits de

luxe, ou, à l’opposé, des biens ou services dont le prix apparaît comme étant indolore

(pain, sel, journal…).

Dans ce cas, l’élasticité-prix de la demande sera comprise entre -1 et 0

+++ soit (cas plus rare), la demande varie dans le même sens que le prix : le prix

augmente, et la demande suit : cas de certains produits de luxe ou de mode, ou de certains

actifs (actions, immobilier, œuvres d’art…) ; ou alors, le prix baisse, ce qui fait baisser la

demande : ce dernier cas peut illustrer que l’on appelle l’effet VEBLEN ou effet de

snobisme. Quand un bien ou service se démocratise, une fraction des consommateurs de

ce bien ou service s’en détourne. L’exemple type est le tennis : dans les années 1980, le

tennis s’est « démocratisé » et le nombre de pratiquants a grimpé en flèche ; de ce fait,

certains anciens joueurs ont délaissé le tennis et se sont tournés vers le golf (si le golf est

un sport, alors, la pétanque, c’est un sport de combat…. Avis personnel). Donc, dans ce

cas, l’élasticité-prix de la demande sera positive.

Donc, la hausse ou la baisse (mais beaucoup plus rare) du prix influence la

consommation dans la mesure où le pouvoir d’achat baisse (ou augmente). En effet, la

hausse des prix réduit le revenu réel de l’individu, même si son revenu nominal (celui

qu’il constate sur sa feuille de salaire, par exemple) reste identique. Le revenu réel

détermine réellement (d’où son nom) la quantité de biens et services que mon revenu

nominal me permet d’acquérir, compte tenu de l’inflation (inflation : hausse du niveau

général des prix) : le revenu réel reflète donc le pouvoir d’achat.

Par ailleurs, l’inflation peut décourager l’épargne, et accroître la propension à

consommer, ce qui peut paraître a priori paradoxal…

- le rôle des revenus dans la consommation : le revenu détermine le pouvoir d’achat des

consommateurs, il a donc une importance cruciale dans la consommation finale des

ménages ; Il s’agit du revenu disponible, c’est-à-dire celui qui reste à la disposition de

l’individu. On voit immédiatement que tous les éléments qui affecteront en amont – en

positif ou négatif – le revenu disponible des ménages aura, en fin de compte, un

impact sur la consommation : partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise entre

profits et salaires, politique publique en matière de prélèvements obligatoires,

importance des transferts sociaux positifs (prestations sociales) notamment. Mais le

pouvoir de consommer des ménages sera également influencé par d’autres critères en

aval de la distribution des revenus, par exemple le taux d’intérêt qui déterminera le

niveau de la consommation à crédit…

Si l’on se concentre sur le revenu, on observe que le montant de ce revenu

détermine quantitativement la consommation – ma consommation augmente avec mon

pouvoir d’achat - mais aussi qualitativement (la nature et la quintessence des biens et

services achetés se modifie quand mon revenu augmente). Ce phénomène a été observé il

y a fort longtemps par un économiste du XIX° siècle, ENGEL. Il observe les changements

dans la consommation ouvrière quand le revenu augmente. Il note que la hausse du revenu

entraîne :

- une baisse de la part du budget consacré à l’alimentation

- une part constante du budget consacré à l’habillement et au logement

- une part croissante du budget destiné aux transports, aux loisirs, à la culture, à la

santé…

L’analyse d’ENGEL explique pour partie la hausse du secteur des services dans les

pays développés : le niveau de vie de la population dans ces pays s’élève depuis la

Révolution industrielle, ce qui aboutit à une consommation croissante de services, alors

que la part du budget consacré à l’alimentation devient minoritaire dans l’affectation des

dépenses ; ainsi, en 1856, à Paris, 70,7% du budget ouvrier est consacré au dépenses

alimentaires, 15,2% à l’habitation, 0,6% à la santé ; en 1979, ces parts sont respectivement

de 28,6%, 24,5% et 6,3% ( Economie et statistiques, n°103).

La loi d’Engel nous permet de revenir à l’élasticité de la demande, cette fois par

rapport au revenu (variation en % de la demande/variation en % du revenu) ; elle est

toujours supérieure ou égale à zéro pour les grandes catégories de biens et services. Si la

loi d’Engel est vérifiée :

- l’élasticité revenu de la demande de biens alimentaires est comprise entre 0 et 1

- celle de la demande de logement/habillement est égale à 1

- celle de la demande de loisirs, santé, transports, etc. est supérieure à 1.

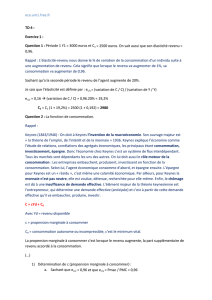

[ Illustration :

Année 1 Année 2

Revenu consommé : 1000 Revenu consommé : 1400

Dépenses alimentaires : 300 Dépenses alimentaires : 360

Dépenses en logement habillement : 500 Dépenses en logement habillement : 700

Dépenses en santé, loisirs, transports… : 200 Dépenses en santé, loisirs, transports : 340

1) vérifions la loi d’Engel

- les dépenses alimentaires représentent 30% du total l’année 1, 25,7% l’année 2

- la part des dépenses de logement/habillement est stable : 50%

- la part des dépenses de santé, loisirs… passe de 20% à 24,3%

Donc la loi d’Engel est vérifiée

2) vérifions cette loi à travers les élasticités de la demande /revenu :

- l’élasticité/revenu de la consommation alimentaire : 20%/40% = 0,5

[(360-300)/300=20%, [(1400-1000)/1000 = 40%)

- l’élasticité/revenu des dépenses de logement habillement : 50%/50% = 1

- l’élasticité/revenu des dépenses de loisirs, santé… : 70%/40% > 1

Donc, on vérifie ce qui a été dit précédemment.]

[Attention : ne pas confondre élasticité revenu de la

demande, et propension marginale à consommer…Dans le

premier cas, on utilise des taux de variation, dans le

second cas, on soustrait des valeurs absolues (C2-C1)]

Les disparités au niveau de la consommation épousent les inégalités de revenus :

Ainsi, le tableau ci-dessous nous montre les coefficients budgétaires des ménages dans

deux PCS pour l’année 1995 :

Ensemble des PCS Cadres ouvriers

Alimentation 18,2 14,2 20,2

Habillement 4,9 5,2 4,9

Habitation 27,9 27,7 30,1

Transport 12,8 11,8 7,6

Culture et loisirs 6,6 6,5 7,6

Santé et hygiène 6,3 5 6

Divers (restauration,

hôtellerie, assurance-

vie…)

23,3 29,6 16,6

- le rôle des politiques économiques dans la consommation : on l’a souligné plus haut,

je le rappelle pour mémoire : politique fiscale, politique de redistribution, politique

monétaire (action sur les taux d’intérêt), politique salariale, incitations diverses

(primes de rentrée scolaire), etc.

- le comportement du consommateur : la microéconomie, à la suite des travaux de

l’école néoclassique, considère que le consommateur est un agent économique

rationnel, qui effectue des calculs pour maximiser sa satisfaction sous contrainte de

budget. Ce point sera longuement développé dans le paragraphe 3 qui suit. (Chapitre

4, A), 3 :)

**les déterminants psychosociologiques, culturels, et autres, de la consommation

La consommation n’est pas seulement un acte économique, elle a aussi une dimension

sociale. Double dimension d’un bien ou d’un service consommé : fonction d’usage mais

aussi fonction symbolique. Il suffit de penser aux comportements de consommation dans

le domaine du vêtement ou de l’automobile. On peut détailler un certain nombre

d’éléments d’ordre psychosociologique ou culturel, qui expliquent une part des

différences constatées en matière de consommation.

- consommer pour s’intégrer : certains individus groupes sociaux servent de leaders

(vedettes, sportifs, jeunes,…) et les autres groupes tentent de les imiter dans leur

comportement de consommation. DUESENBERRY montre par ailleurs que les classes

populaires imitent parfois le comportement de consommation des classes aisées (ce

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%