Bonne lecture - Etudiant

109

DOSSIER

LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016

SOMMAIRE

109

Pneumopathies

aiguës

communautaires

111

Bronchites aiguës

Exacerbations

de BPCO

112

Bronchiolite

du nourrisson

Dyspnées de l’enfant

113

Personne âgée

Grippe, cause d’IRA

à tout âge

INFECTIONS RESPIRATOIRES

BASSES

P a r Johanna Claustre1-3,

Christophe Pison1, 3, 4

1. Université Grenoble-

Alpes.

2. Réanimation médicale,

pôle urgences et

médecine aiguë, CHU,

38043 Grenoble Cedex 9.

3. Clinique universitaire

de pneumologie, pôle

thorax et vaisseaux, CHU,

38043 Grenoble Cedex 9.

4. Laboratoire de bio-

énergétique fondamentale

et appliquée,

Inserm U1055, 38400

Saint-Martin d’Hères.

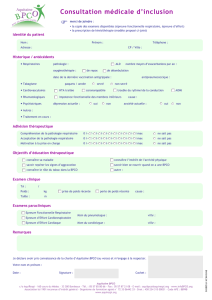

Les infections respiratoires basses forment un

groupe hétérogène constitué des bronchites

aiguës, des exacerbations de bronchopneumo-

pathie chronique obstructive (BPCO) d’origine

infectieuse et des pneumopathies aiguës commu-

nautaires (PAC). Elles sont dues à des pathogènes

qui diffèrent suivant les âges de la vie. Gravité et

pronostic de ces affections sont très divers selon

l’agent causal et le terrain sur lequel elles sur-

viennent. Elles sont une source de morbidité et

de mortalité importantes. Ainsi, les antibiotiques

dans les indications « respiratoires » génèrent un

coût de santé publique majeur, puisqu’on estime

qu’ils représentent 75 % de la prescription globale

de ces médicaments, alors que la plupart de ces

pathologies sont d’origine virale. Le médecin

généraliste, qui assure la prise en charge de 96 à

98 % des infections respiratoires, a pour mission

d’évaluer chaque situation clinique, d’identifi er

celles qui relèvent d’une antibiothérapie et

d’orienter les patients les plus sévères ou les plus

fragiles vers une hospitalisation.

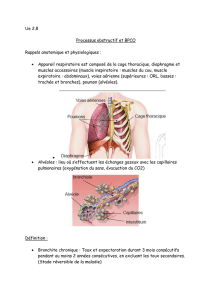

PNEUMOPATHIES AIGUËS

COMMUNAUTAIRES

Avec environ 500 000 cas par an en France, les PAC

sont la première cause d’insuffi sance respiratoire

aiguë d’origine infectieuse. La mortalité liée à ces

infections est de 15 %.1 Le tabagisme actif multiplie

environ par 2 leur risque de survenue.2 La prise

en charge doit donc être bien codifi ée, l’objectif

étant pour le médecin généraliste d’initier rapi-

dement une antibiothérapie adaptée à l’écologie

bactérienne et d’hospitaliser les patients qui en

ont besoin.

Le germe le plus souvent en cause est Strepto-

coccus pneumoniæ (30-50 % des cas) typiquement

responsable de pneumopathies franches lobaires

aiguës (fi g. 1 et 2). Les seconds pourvoyeurs de

PAC sont les germes atypiques : Mycoplasma

pneumoniæ, Chlamydia pneumoniæ (fi g. 3) et Legio-

nella pneumophila. Cette écologie est un peu modi-

fi ée s’il s’agit d’une surinfection bactérienne d’une

grippe, où les responsables sont Streptococcus

500 000 pneumonies aiguës par an en France.

Virus de la grippe

!109!_MG955_DOS-claustre.indd 109 04/02/2016 16:20

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER

110 111

LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016

Infections respiratoires basses

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus

infl uenzæ et les streptocoques du groupe A.

Aucun signe clinique, radiologique ou biolo-

gique n’a de valeur discriminante suffi sante pour

identifi er le micro-organisme. Certains éléments

orientent néanmoins la suspicion (encadré 1).

En l’absence de signe de gravité, il n’y a pas lieu de

rechercher systématiquement le germe.3 L’antibio-

thérapie doit être précoce en raison de la gravité

potentielle des pneumopathies à pneumocoque.

Le traitement de 1re intention repose sur une

mono-antibiothérapie par amoxicilline (1 g x 3/j

pendant 7 à 14 jours) ciblant le pneumocoque,

en l’absence de suspicion d’infection à bactéries

atypiques. En cas d’échec à 48 heures, on doit lui

substituer un macrolide (roxythromycine 150 mg

x 2/j pendant 7 à 14 jours) ou la pristinamycine

(1 g, 3 x/j, 7 à 14 jours) afi n de couvrir les germes

intracellulaires. Les fl uoroquinolones antipneu-

mococciques sont de plus en plus abandonnées

du fait de la pression de sélection et des résis-

tances qu’elles engendrent. En cas de surinfection

d’une grippe, c’est l’association amoxicilline-acide

clavulanique qui est recommandée.

Les facteurs de risque de complication sont

de 2 types : en rapport avec le terrain et liés à la

sévérité de la PAC (encadré 2).3 De nombreux

scores pronostiques identifi ant les patients les

plus fragiles font décider d’une hospitalisation

(score de Fine, CURB-65, CRB-65…).

Parmi toutes ces aides à la décision, le CRB-65

est le plus simple à retenir et à utiliser (tableau 1).

Toutefois, aucun de ces outils n’est assez pertinent

pour remplacer le sens clinique et ne peut donc

être interprété seul.

En dehors d’un contexte réanimatoire, le choix

de l’antibiothérapie pour les PAC avec critères de

gravité fait appel aux mêmes classes thérapeu-

tiques. Ainsi, en cas de comorbidités ou chez le

sujet âgé (hors institution) sans signe de gravité,

l’association amoxicilline-acide clavulanique est

recommandée en premier choix, selon l’Afssaps,

la Société de pathologie infectieuse de langue

française (Spilf) et la Société de pneumologie de

langue française (SPLF).4

Enfi n, chez le patient tabagique actif, la décou-

verte d’une PAC doit être l’occasion de dépister

une BPCO et un cancer bronchopulmonaire, sur-

tout si une opacité radiologique persiste malgré le

traitement antibiotique. Il est également licite de

rechercher une immunodépression liée au VIH.

En effet, la fréquence des PAC est très élevée dans

la population séropositive, même en l’absence

d’immunodépression sévère (CD4 > 500/mm3).

1. Éléments d’orientation diagnostique

En faveur du pneumocoque

– agent le plus fréquent chez le sujet ≥ 40 ans et/ou avec comorbidité(s) ;

– début brutal ; fi èvre élevée dès le premier jour ;

– malaise général ; point douloureux thoracique ;

– opacité alvéolaire systématisée ;

– hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.

En faveur des bactéries « atypiques »

– contexte épidémique (notamment pour Mycoplasma pneumoniæ) ;

– début progressif en 2 à 3 jours.

En faveur d’une légionellose

– contexte épidémique ou « situation à risque » (voyage, thermes,

exposition à de l’eau en aérosol contaminée…) ;

– comorbidité(s) fréquente(s) ;

– tableau évocateur (1/3 des cas) avec pneumonie d’allure sévère, début

progressif, sans signe ORL, pouls dissocié, atteinte souvent bilatérale ;

– signes extrathoraciques : digestifs (douleurs abdominales, vomissements,

diarrhée), neurologiques (troubles de la conscience, céphalées, myalgies) ;

– échec des bêtalactamines actives sur le pneumocoque.

Fig. 1 – Pneumopathie à pneumocoque : opacité franche

aiguë du lobe supérieur droit avec bronchogramme aérique.

Fig. 2 – Opacité systématisée au lobe inférieur droit. A : face ; B : profil.

A B

!109!_MG955_DOS-claustre.indd 110 04/02/2016 16:20

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER

110 111

LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016

Les germes les plus fréquemment retrouvés sont

alors Streptococcus pneumoniæ et Haemophilus

infl uenzæ.5

BRONCHITES AIGUËS

Elles sont extrêmement fréquentes (10 millions

de cas/an en France), mais rarement à l’origine

d’insuffi sance respiratoire aiguë chez l’enfant

ou l’adulte sain. Liées à une infl ammation des

bronches proximales, elles s’accompagnent d’une

hypersécrétion de mucus. La toux en général mar-

quée (sèche initialement, volontiers nocturne,

quinteuse douloureuse, devenant productive au

bout de quelques jours) contraste avec la pauvreté

de l’examen clinique (quelques ronchi à l’auscul-

tation). Aucun traitement n’est recommandé en

dehors d’une bonne hydratation, notamment chez

les patients fragilisés (les antitussifs peuvent aggra-

ver l’encombrement et induire une somnolence).

Elles ne requièrent le plus souvent pas d’anti-

biothérapie puisqu’elles sont en grande majorité

d’origine virale.1 En cas de comorbidités sévères,

telles que l’insuffi sance cardiaque chronique, le

diabète insulinodépendant, ou un antécédent

d’AVC avec séquelles, le risque de complications

(surinfections, décompensation cardiaque, deshy-

dratation…) est sérieux. Ces patients doivent donc

être étroitement surveillés, pour ne pas retarder

la mise en route d’une antibiothérapie en cas de

surinfection bactérienne.3

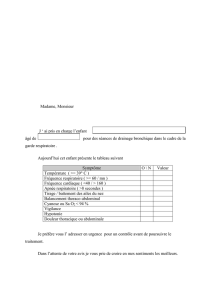

EXACERBATIONS DE BPCO

Chaque année, elles sont responsables de 69 000 à

112 000 hospitalisations, occasionnant une mor-

bidité et des coûts importants. Les exacerbations

d’origine infectieuse ont un caractère saisonnier :

leur prédominance hivernale est nette. Il en est

de même pour les décès secondaires à la BPCO,

survenant en particulier lors des fortes épidémies

grippales.6

Les germes les plus fréquemment en cause sont

Streptococcus pneumoniæ, Hæmophilus infl uenzæ

et Moraxella catharralis. Principaux virus : rhino-

virus et métapneumovirus.

Mais toutes les exacerbations de BPCO ne sont pas

d’origine infectieuse, et l’antibiothérapie ne doit

donc pas être systématique. Elle est fondée sur des

critères d’infection (majoration de la dyspnée, de

la purulence – verdâtre franche – et du volume des

crachats) et sur la sévérité de la maladie, estimée

en situation stable par la mesure du VEMS et/ou

par la sévérité de la dyspnée.

Les indications de l’antibiothérapie ainsi que

les molécules et posologies recommandées sont

résumées dans les tableaux 2 et 3.4 Les fl uoroqui-

nolones et la télythromycine ne doivent plus être

utilisées en 1re intention. Un échec thérapeutique

impose d’éliminer une atteinte parenchymateuse

par la radiographie de thorax et de rechercher

une infection à Pseudomonas æruginosa en cas de

BPCO évoluée.

Outre l’antibiothérapie, d’autres mesures sont

conseillées : arrêt du tabac, bronchodilatateur

par voie inhalée, courte corticothérapie per os

Fig. 3 – Pneumopathie aiguë à

Mycoplasma pneumoniæ

.

SCORE CRB-65

Critères Conduite à tenir

CConfusion 0 critère Traitement ambulatoire possible

RFréquence respiratoire ≥ 30/min 1 critère Évaluation à l’hôpital

BPression artérielle systolique < 90 mmHg

ou

pression artérielle diastolique ≤ 60 mmHg

65 Âge* ≥ 65 ans

« C » pour confusion, « R » pour respiratoire, « B » pour

blood pressure

et « 65 » pour 65 ans

* Plus que l’âge civil, l’âge physiologique, notamment chez les patients sans comorbidité, est à prendre

en compte.

TABLEAU 1

Liés au terrain

– Âge > 65 ans

– BPCO, asthme

– Insuffi sance cardiaque, diabète

– Hospitalisation dans les dernières

années

– Prise de corticoïdes au long cours,

immunodépression

– Traitement antibiotique dans

le mois précédent

– Pathologie maligne évolutive

– Insuffi sance rénale ou hépatique

chronique

– Atteinte des fonctions supérieures

– Conditions socioéconomiques

défavorables, isolement

Liés à la gravité de la PAC

– Sensation de malaise

– Absence de signe d’atteinte ORL

– Confusion, troubles de vigilance

– Pouls >100 batt/min

– Température > 38 °C

– Fréquence respiratoire > 30/min

– Pression artérielle < 90/60 mmHg

– Échec d’une antibiothérapie

préalable

– Pneumonie d’inhalation

2. Facteurs de risque de complications des PAC

A B

!109!_MG955_DOS-claustre.indd 111 04/02/2016 16:20

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER

112 113

LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016

Infections respiratoires basses

si bronchospasme, kinésithérapie respiratoire,

contre-indication des antitussifs.

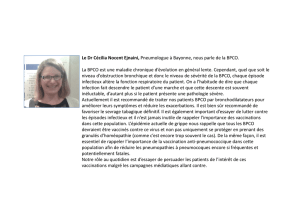

La prévention des exacerbations d’origine in-

fectieuse repose sur la vaccination antigrippale

annuelle et antipneumococcique. Actuellement,

le schéma vaccinal recommandé pour les patients

atteints de BPCO et plus largement pour tous les

insuffi sants respiratoires, consiste en une injec-

tion de vaccin conjugué 13-valent Prevenar suivi

8 semaines plus tard par le vaccin non conjugué

23-valent Pneumo 23 afi n de protéger contre le

maximum de sérotypes.7

BRONCHIOLITE DU NOURRISSON

C’est la première cause de détresse respiratoire

d’origine infectieuse à cet âge. Prédominant l’hiver,

elle affecte 460 000 bébés par an, principalement

entre 2 et 8 mois. Favorisée par la promiscuité, elle

est le plus souvent due au virus respiratoire syncy-

tial humain (VRS), de transmission interhumaine.

Le diagnostic est clinique et ne requiert aucun

examen biologique ni radiologique. Le tableau ty-

pique est celui d’une dyspnée expiratoire siffl ante

avec toux, parfois fébrile, généralement précé-

dée d’une rhinopharyngite. L’auscultation trouve

des râles sibilants et/ou crépitants bilatéraux ; la

recherche d’une hépatomégalie est indispensable

pour éliminer une insuffi sance cardiaque.

La prise en charge est uniquement sympto-

matique et repose notamment sur les désob-

structions rhinopharyngées pluriquotidiennes, au

sérum physiologique (pas de respiration buccale

lors des 1ers mois de vie), l’hydratation et le frac-

tionnement de l’alimentation (moitié des rations

2 fois plus souvent, les épaissir est inutile). Les

corticoïdes (inhalés ou per os) et les bronchodila-

tateurs n’ont aucune indication dans une 1re bron-

chiolite typique. La kinésithérapie respiratoire

est sans effet sur la durée d’hospitalisation, son

indication en médecine ambulatoire est débattue.

Les facteurs de risque de forme sévère sont :

un âge inférieur à 12 semaines, un antécédent de

prématurité, une pathologie cardiovasculaire, une

immunodépression. Certains critères imposent

une hospitalisation : nourrisson de moins de

6 semaines (moins de 3 mois d’âge corrigé pour

les prématurés de moins de 32 SA) ; polypnées,

apnées ; signes de lutte intense ; troubles de la

conscience ; cyanose, saturation capillaire < 94 % ;

troubles alimentaires ; diffi cultés psychosociales

ou d’accès aux soins.

DYSPNÉES DE L’ENFANT

Les infections des voies aériennes supérieures,

et en particulier l’épiglottite, peuvent aussi être

responsables d’insuffi sance respiratoire aiguë

potentiellement létale et doivent être reconnues

précocement. Cette infection, historiquement

causée par Hæmophilus infl uenzæ de type b est

devenue rarissime depuis la généralisation de la

vaccination. Le tableau clinique débute souvent

par des maux de gorge très fébriles.

La dyspnée inspiratoire peut s’installer très

rapidement après les premiers signes, le plus

PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES DANS LES EXACERBATIONS

DE BPCO

Stade clinique de gravité

de la BPCO évalué en dehors

de toute exacerbation

Indications

à l’antibiothérapie

Choix

de l’antibiothérapie

En l’absence d’EFR

connus

Absence de dyspnée

Résultats EFR

VEMS > 50 % Pas d’antibiotique

Dyspnée d’effort VEMS < 50 % Antibiothérapie seulement

si expectoration

franchement purulente

verdâtre

Amoxicilline ou céfuroxime-

axétil ou cefpodoxime-proxétil

ou céfotiam-hexétil* ou

macrolide ou pristinamycine

ou télithromycine**

Dyspnée au

moindre effort ou

dyspnée de repos

VMS < 30 % Antibiothérapie systématique

+ recherche des autres

causes d’exacerbation

de la dyspnée

Amoxicilline-acide

clavulanique ou C3G injectable

(céfotaxime ou ceftriaxone)

ou FQAP (lévofl oxacine)***

* L’émergence de souches sécrétrices de bêtalactamases dans la communauté devrait faire limiter leur

utilisation. Remarque : compte tenu des études, aucune hiérarchisation des molécules dans chaque groupe.

** Utilisable si les autres antibiotiques proposés ne peuvent être prescrits (risque plus élevé d’effets

indésirables graves).

*** Pas si le patient en a déjà pris une dans les 3 derniers mois. Prudence chez le sujet âgé.

PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES DANS LES EXACERBATIONS

DE BPCO

TABLEAU 2

ANTIBIOTIQUES : MOLÉCULES ET POSOLOGIES

Antibiotiques Posologies*

Pénicillines A

. amoxicilline PO

. amoxicilline-acide clavulanique PO

1 g x 3/j

1 g x 3/j

Céphalosporine de 2e génération orale

. céfuroxime-axétil PO 250 mg x 2/j

Céphalosporines de 3e génération orales

. cefpodoxime-proxétil PO

. céfotiam-hexétil PO

200 mg x 2/j

400 mg x 2/j

Céphalosporines de 3e génération injectables

. ceftriaxone IV/IM/SC

. céfotaxime IV

1 à 2 g/j - 5 jours

1 à 2 g x 3/j

Synergistine

. Pristinamycine PO 1 g x 3/j pendant les repas - 4 jours

Kétolide

. télithromycine PO 800 mg/j - 5 jours

Macrolides

. azithromycine PO

. érythromycine IV

. clarithromycine PO (standard)

. clarithromycine PO (libération prolongée)

. josamycine PO

. roxithromycine PO

. spiramycine IV

500 mg le 1er jour, puis 250 mg les 4 jours

suivants, 5 j

1 g x 3 à 4/j ; PO : 1 g x 3/j

500 mg x 2/j

1 g/j - 5 jours

1 g x 2/j

150 mg x 2/j

1,5 MUI x 3/j ; PO : 6 à 9 MUI/j en 2 ou 3 prises

FQAP

. lévofl oxacine** PO

. moxifl oxacine*** PO

500 mg x 1/j 7 à 10 jours

400 mg x 1/j 5 à 10 jours

* Durée : 7 à 14 jours (sauf si précisée) ; ** Pas de fl uoroquinolone si le patient en a déjà pris une dans les

3 derniers mois ;*** Lorsque aucun autre antibiotique ne peut être utilisé.

TABLEAU 3

!109!_MG955_DOS-claustre.indd 112 04/02/2016 16:20

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

DOSSIER DOSSIER

112 113

LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016 LA REVUE DU PRATICIEN MÉDECINE GÉNÉRALE l TOME 30 l N° 955 l FÉVRIER 2016

souvent en moins de 12 heures, elle s’accompagne

d’une grande anxiété et d’une impossibilité à dé-

glutir ou à s’allonger. En cas de dyspnée intense,

le risque d’arrêt respiratoire est majeur, et le jeune

patient doit être adressé en urgence vers un centre

compétent avant toute évaluation diagnostique.8

Cause plus fréquente, la laryngite sous-glot-

tique est d’origine virale et survient habituelle-

ment entre 6 mois et 3 ans au décours d’une rhino-

pharyngite banale ; elle se caractérise par une

dyspnée inspiratoire aiguë avec toux rauque. En

l’absence de signes de gravité, la prise en charge

est ambulatoire : corticothérapie per os (1 mg/kg

de dexaméthasone ou 20 gouttes/kg/j de bétamé-

thasone) en 1 prise pendant 48 heures. Dans le

cas contraire, des nébulisations d’adrénaline et de

corticoïdes sont proposées en milieu hospitalier.

Toute dyspnée laryngée avant l’âge de 6 mois doit

faire éliminer un angiome sous-glottique ou une

sténose laryngée par une endoscopie.

Enfi n, l’inhalation de corps étranger (dyspnée

aux 2 temps) peut aussi provoquer une insuffi sance

respiratoire aiguë dans la population infantile.

Elle est responsable de surinfections bronchiques

ou pulmonaires récidivantes. Au moindre doute,

une radiographie pulmonaire doit être réalisée.

SUJET ÂGÉ : TRÈS EXPOSÉ

Les causes d’insuffi sance respiratoire aiguë (IRA)

d’origine infectieuse sont multiples. Au-delà de

65 ans, la fréquence et la gravité des pneumo-

pathies augmentent (encadré 3). Cliniquement, la

fi èvre (souvent moins élevée que chez l’adulte plus

jeune, par exemple 38 °C) est parfois absente mais

la tachypnée, elle, quasi constante. Cela s’accom-

pagne parfois de douleur, toux, encombrement

bronchique, qui orientent évidemment le diagnos-

tic, mais au moins aussi souvent de signes extra-

thoraciques, tels que confusion mentale, troubles

de l’équilibre avec ou sans chute, signes digestifs

(anorexie, vomissements, douleurs abdominales),

ou enfi n décompensation d’une comorbidité, no-

tamment cardiaque, pouvant égarer le diagnostic.

À l’auscultation, les anomalies presque toujours

unilatérales (râles crépitants), mais pas constantes,

ont une bonne valeur prédictive positive.

Selon l’Afssaps, la Spilf et la SPLF, un âge > 65 ans

avec au moins un facteur de risque mais aussi une

hypoxie aiguë (encadré 2) font adresser le patient

à l’hôpital.

L’écologie microbienne des infections commu-

nautaires est la même que dans la population

générale et l’antibiothérapie recommandée est

identique. En revanche, en présence de troubles

de la déglutition, les pneumopathies dites d’inha-

lation sont extrêmement fréquentes. Les micro-

organismes en cause sont alors les bacilles gram

négatifs et anaérobies de la sphère oro-pharyngée

et l’amoxicilline-acide clavulanique est préconisée.3

Le traitement symptomatique repose sur une

bonne hydratation et sur la kinésithérapie respi-

ratoire en cas d’encombrement. Pas d’antitussifs

ni de mucolytiques. Chez certains patients, une

toux sèche post-infectieuse invalidante, voire

insomniante, peut perdurer plusieurs semaines.

Une corticothérapie inhalée, voire générale en

cure courte, permet souvent de faire régresser les

symptômes. En cas d’hypoxie persistante, malgré

la résolution de l’infection, il faut évoquer une

décompensation cardiaque ou une pathologie

thrombo-embolique. En l’absence d’explication,

le patient âgé peut être orienté vers un pneumo-

logue pour investigation et éventuelle oxygéno-

thérapie.

Enfi n, une IRA fébrile peut être le mode de pré-

sentation de différentes pathologies extrapulmo-

naires, en particulier l’insuffi sance ventriculaire

gauche, décompensée par une infection quelle

qu’elle soit. L’examen clinique ainsi que le dosage

du BNP ou du NT-proBNP orientent vers l’un ou

l’autre de ces diagnostics.

GRIPPE, EN CAUSE À TOUT ÂGE

La grippe due aux orthomyxovirus infl uenzæ est

responsable d’épidémies annuelles hivernales,

voire de pandémies. Elle peut être à l’origine de

pneumopathies virales, de surinfections respi-

ratoires bactériennes et parfois de myocardites.

Chaque année en France et en dehors des grandes

pandémies comme celle de 2015, on estime que la

grippe touche 5 à 7 millions de personnes (soit 5 à

10 % des adultes et 20 à 30 % des enfants), et est

3 . Plus de pneumonies chez le sujet âgé ?

– Modifi cation de structure du parenchyme pulmonaire (moindre

élasticité).

– Diminution de force et augmentation de la charge de travail des muscles

thoraciques.

– Grande prévalence des troubles intermittents de déglutition d’origine

neurologique.

– Fréquence des RGO (de liquides non acides, donc non bactéricides) et

des phénomènes d’inhalation.

– Diminution du fl ux salivaire, mauvaise hygiène dentaire, modifi cation

de la fl ore oropharyngée et baisse de la clairance mucociliaire trachéale.

– Altération des réponses immunitaires locales de l’épithélium bronchique

et des parois alvéolaires.

– Immunosénescence physiologique aggravée par la fréquente dénutrition

protéino-énergétique et les comorbidités, notamment infl ammatoires

et infectieuses.

– Pathologies bronchopulmonaires préexistantes (BPCO, emphysème,

asthme, séquelles tuberculeuses).

– Vie en institution favorisant les épidémies.

– Utilisation (trop ?) fréquente d’antibiotiques avec colonisation par des

bactéries résistantes.

!109!_MG955_DOS-claustre.indd 113 04/02/2016 16:20

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GENERALE

6

6

1

/

6

100%