L`étiquette, cet unique moyen de communication - FMA

VI - N° 48 - Vendredi 28 novembre 2014 - page 21LE PAYSAN DU HAUT-RHIN

Conférence Université de Haute-Alsace

VITICULTURE

L’étiquette, cet unique moyen

de communication

Avec l’interdiction de la

publicité sur le vin, le

packaging devient finale-

ment le seul moyen de

communication du vin.

L’étiquette sur la bouteille

occupe donc une place

centrale pour comprendre

le vin.

n

La première des cinq conférences,

proposées notamment par la faculté

de marketing et d’agrosciences de

l’Université de Haute-Alsace, avait

pour thème « Les enjeux du packaging

et de l’étiquetage pour le marketing

des vins de qualité ». Le conférencier

François Bobrie est expert européen

en marketing des indications géogra-

phiques. Contrairement aux autres

produits de l’agroalimentaire, dans le

packaging du vin, l’étiquette devient

pratiquement le seul moyen de com-

munication, et ce d’autant que la

publicité est interdite pour le vin.

« C’est par l’étiquette que se fait la

communication et la compréhension

du vin. On aurait donc tort de sous-

estimer son importance ». Surtout

en linéaire de supermarché, où le

consommateur ne dispose que de

quelques secondes pour sa lecture.

Mais il faut cependant considérer que

celui-ci se rend régulièrement devant

le linéaire et que par ailleurs, les éti-

quettes sont appelées à être reprises

par le magasin pour ses supports de

communication sur papier, lors des

foires aux vins par exemple ou par

internet pour le drive. L’étiquette va

donc être dupliquée dans les médias,

sur internet, par les mobiles, sur face-

book, etc. « Les médias internet ne

vont qu’accroître l’importance du pac-

kaging, dont l’étiquette est le pivot

de la politique de commercialisation ».

En résumé, l’étiquette n’est certaine-

ment pas un aspect de la gestion d’un

domaine viticole à négliger.

Contrairement à une idée reçue dans

le monde vigneron, une étiquette,

même avec des tailles de typogra-

phie et un contenu très réglementés,

offre de grandes opportunités de

communication : l’ensemble (formes,

couleurs, illustrations, style typogra-

phique) va organiser un véritable

récit sur le contenu de la bouteille.

Sur écran, smartphone, papier ou

internet, elle véhicule donc une foule

d’informations. Sans compter qu’il est

possible d’y ajouter une contre-éti-

quette, un macaron, une collerette. Et

à la grande différence d’un spot publi-

citaire, le récit de l’étiquette présente

la particularité d’être organisé par son

lecteur : « Tandis que la publicité agit

sur l’esprit de façon assaillante, l’éti-

quette met en situation de consomma-

tion ». Sur une bouteille, l’œil se porte

à n’importe quel endroit et c’est le

cerveau qui reconstitue le message. À

la lecture de ce message, le cerveau

se pose des questions : qui raconte le

récit ? De quoi parle-t-on ? Est-ce à ma

portée socio-culturelle ? Qui a fait ce

vin et pourquoi ?

L’étiquette répond à ces questions en

mettant en scène l’énonciateur, en

l’occurrence l’auteur du vin. « Vin qui

est le personnage principal du récit,

souligne François Bobrie. Il va falloir

lui donner une personnalité, le faire

vivre comme un personnage ». Cette

personnalité du vin peut être liée prin-

cipalement soit à la vigne, soit à son

élaboration, « mais le récit doit établir

un équilibre entre viticulture et élabo-

ration ». « La difficulté pour le marké-

teur, le concepteur de l’étiquette, est

de ne pas nier l’un ou l’autre ». Il doit

également tenir compte de l’envi-

ronnement socio-culturel de celui qui

reçoit ce message. Quel dialogue faut-

il établir ? Dans quel style ? Est-ce un

connaisseur en vin ?

La question de l’énonciateur

Certains énonciateurs font le choix de

statut fort, c’est-à-dire une mise en

avant de l’auteur du vin. D’autres, le

choix de statuts faibles, où l’auteur

s’efface devant d’autres données

telles la cuvée, la région, la parcelle, le

cépage… Dans ce cas, « le propriétaire

du domaine se met en retrait et met en

avant sa création ». « Il y a des options,

elles sont libres, et c’est bien le viticul-

teur qui décide ce qui doit être mis en

avant. En général, le marketing ne fait

que confirmer le choix du vigneron ».

En Alsace, il y a des cas fréquents où

l’on a un énonciateur à deux visages,

avec la mise en avant du domaine

et de l’entreprise, c’est-à-dire de la

viticulture et du savoir-faire, observe

François Bobrie.

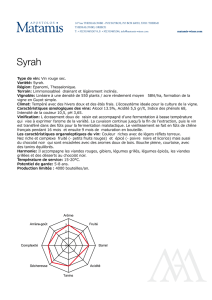

Le vin, ce héros de l’étiquette

Entrons à présent dans le corps du

récit. Quel que soit l’énonciateur,

à statut fort ou faible, le vin est en

réalité le vrai héros de l’étiquette. Le

récit privilégie une raison majeure de

la qualité du vin. Tous les vins parlent

d’une localisation mais ce n’est pas

suffisant. Le cépage, unique ou en

assemblage, renseigne également sur

l’élaboration du vin. Mais pour com-

pléter la description de la personna-

lité, on peut également renseigner sur

la méthode de vinification, la garde :

« Sur lie, en fût, méthode tradition-

nelle… » Cependant, une d’étiquette

ne doit pas se limiter à raconter une

seule caractéristique, par exemple

l’origine du terroir. Il y a toujours de

multiples caractéristiques racontées,

avec certaines plus ou moins mises en

valeur.

« Le grade du parcellaire est cependant

ressenti comme source de qualité ». En

étudiant les étiquettes du top 100 du

magazine Wine Spectator entre 2009

et 2013, François Bobrie observe que

80 % des étiquettes de vins primés

privilégient l’origine. « L’idée selon

laquelle les vins du nouveau monde

misent sur l’identité du cépage est

donc fausse ».

Pour quel lecteur ?

Selon François Bobrie, une étiquette

se conçoit toujours en fonction d’un

lecteur pré-supposé. Il faut donc seg-

menter, connaître la mentalité cultu-

relle du futur consommateur pour

concevoir l’étiquette, le message, en

fonction de celui-ci. Il y a deux manières

de dialoguer : soit convaincre par l’ac-

cumulation des preuves, soit séduire

par les évocations du vin. S’adresser

en quelque sorte à la raison ou aux

sentiments. Certains vont donc appo-

ser des signes de qualité qui pour le

vin, sont cumulatifs (accumulation

de preuves). Tandis que le message

de séduction mettra par exemple en

avant de la joie de vivre, l’euphorie,

le partage, la fête… pour donner

envie de boire. Ce qui cependant, ne

suppose pas de gommer ce qui est

sérieux, précise François Bobrie.

Le conférencier a argumenté

son exposé avec une multitudes

d’exemples, d’innombrables éti-

quettes. Son auditoire composé d’une

centaine d’étudiants principalement,

et de vignerons, l’a questionné sur

les contre-étiquettes. « Le problème,

c’est d’être complémentaire, elle ne

se conçoivent donc qu’en respec-

tant l’équilibre avec l’énoncé sur

l’étiquette. L’idée du contenu est de

surenchérir sans être ennuyeux sur la

compréhension du vin ». Une question

plus générale avait trait à la ringardise

supposée d’étiquettes françaises :

Pour François Bobrie, les Français sont

très en pointe. Par contre, les étran-

gers refont leurs étiquettes tous les

deux-trois ans.

DL

Laurent Grimal, à gauche, président de la faculté de marketing et agro-sciences de Colmar, et François Bobrie,

le conférencier, expert en packaging. DL

François Bobrie a donné les clefs de lecture et de conception des étiquettes. Ici les étiquettes conçues chez GRAI-imprimeur

à Colmar. Grai - imprimeur Etiquettes

Trois autres conférences à venir

La faculté de marketing et d’agrosciences, le laboratoire vigne, biotechnologie et envi-

ronnement de Colmar, le service universitaire de l’action culturelle de l’université de

Haute-Alsace et le Civa proposent un cycle de conférences :

- le triomphe des vins de terroir au XX

e

siècle. Histoire de la construction et de la promo-

tion des AOC en Bourgogne, par Olivier Jacquet, historien, ingénieur de recherches à la

Chaire Unesco « culture et traditions du vin » de l’université de Bourgogne.

- Histoire du vignoble d’Alsace par Claude Muller, professeur à l’université de Stras-

bourg, directeur de l’institut d’Histoire d’Alsace, Jeudi 8 janvier 2015 à 18 h 30. Ces

deux conférences ont lieu à l’amphithéâtre - biopôle - bâtiment pôle agronomie -

33 rue de Herrlisheim à Colmar.

- Recherches scientifiques et construction politique des marchés : l’exemple de l’écono-

mie vitivinicole dans l’Union européenne par Antoine Roger, professeur de sciences

politiques à Sciences Po Bordeaux, membre du centre Émile Durkheim (UMR 5116)

et de l’institut universitaire de France. Jeudi 15 janvier à 18 h 30 à la Maison des vins

d’Alsace - 12 avenue de la Foire aux Vins à Colmar.

.vin : la secrétaire d’État au numérique

pour une réforme de la gouvernance

d’Internet

La secrétaire d’État au numérique, Axelle Lemaire, estime nécessaire

une réforme de la gouvernance d’Internet, a-t-elle déclaré à

l’assemblée générale de la Confédération des AOC viticoles (Cnaoc),

le 25 novembre. En effet, dans le système actuel, les noms de

domaine d’Internet comme les « .vin » et « .wine » risquent d’être

utilisés sans protection des appellations, ce qui donnerait des noms

comme « www.champagne.wine ou www.cotesdurhone.vin », qui

seraient vendus aux plus offrants. « Le vin est l’exemple type qui

illustre la nécessité de modifier les règles de gouvernance d’Internet »,

pour des raisons économiques (60 % du commerce extérieur

agroalimentaire), culturelles et de défense du consommateur (risque

tromperie sur le produit). Le vin est en pointe dans ce combat, a-t-elle

salué, mais de nombreux secteurs sont dans le même cas, avec le

risque de voir arriver des « .cheese », « .musique », « .sport ». La

secrétaire d’État a rappelé un précédent fâcheux : la ville marocaine

de Tata a perdu le bénéfice de l’utilisation de son nom, au profit

d’une grande entreprise qui a acheté le nom de domaine. Le « Nous

avons à protéger notre façon de vivre et notre savoir-faire », a résumé

Bernard Farges, président de la Cnaoc.

EN BREF...

1

/

1

100%