«Comment argumenter » en économie – droit à l`épreuve du

Académie de Rouen Juin 2010 Économie gestion

L’argumentation en économie-droit

dans la série Sciences et Technologies de la Gestion

- Avant-propos -

Il faut lever d’entrée une ambiguïté. Il ne s’agit pas ici de « révolutionner » la méthodologie

applicable à la réflexion structurée. De nombreux ouvrages ou autres sources documentaires

traitent de celle-ci et, même s’ils n’empruntent pas les mêmes pistes, ils aboutissent généralement

aux mêmes conclusions et attentes minimales. Il conviendra simplement d’en rappeler l’essentiel,

de pointer le ou les écueils à éviter, mais surtout de montrer que la méthodologie n’est en aucune

façon une « recette de cuisine » applicable dans la minute en fonction des circonstances mais que,

au contraire, la maîtrise de celle-ci repose sur une longue pratique menée en amont et basée sur

des exercices variés et complémentaires dont nous donnerons quelques illustrations.

En effet, on ne découvre pas l’épreuve le jour de l’examen. L’argumentation exige des capacités à

mobiliser, à organiser et à synthétiser des connaissances. Sans ces dernières, peu importe la

méthodologie. En revanche, même avec des connaissances, l’élève n’est pas à l’abri d’un échec :

sujet mal cerné, incapacité à répondre aux problèmes posés, défaut d’argumentation...

Enfin, un constat : nous observons dans nos pratiques professionnelles à quel point, trop souvent,

les élèves éprouvent des difficultés à lire, à écrire, à cerner une idée, à résumer un texte, à

synthétiser leur réflexion, alors comment ne pas s’étonner qu’ils aient des difficultés à argumenter

en face d’un sujet qui leur paraît abscons ? Au-delà de la simple application d’une méthodologie

« classique » (méthode « Qui – Quoi – Quand – Comment – Où - Pourquoi » pour délimiter le

sujet, construire sa réflexion) c’est en amont que nous devons semble-t-il travailler en traitant au

mieux, par des exercices ciblés, la question des savoir-faire supports : comprendre le sujet, trouver

des arguments, ordonner ceux-ci.

Notre réflexion se décomposera dès lors en quatre parties :

I. Des attentes et une méthodologie

II. Une application en économie

III. Une application en droit

IV. Des pistes de réflexion…

Corinne LAIRD - Professeur certifié d'économie gestion

Samuel LEVESQUE - Professeur agrégé d’économie gestion - 1 / 12 -

Académie de Rouen Juin 2010 Économie gestion

I. Des attentes et une méthodologie

Le bulletin officiel (BO n°10 du 9 mars 2006) indique que l’épreuve d’«économie-droit» comporte

une partie rédactionnelle visant à présenter une réflexion structurée sur une thématique donnée et

précise : « L’épreuve vise à évaluer les connaissances du candidat à construire et présenter, sous

forme rédigée, un raisonnement ou une argumentation économique ou juridique ». Il n’y a donc

aucune référence à un cadre formel strict et déterminé. Nous sommes très fortement

imprégnés de l’idée qu’une réflexion structurée implique nécessairement une annonce de plan

dans l’introduction, elle-même suivi d’un plan en deux ou trois parties, décomposées à leur tour en

sous-parties. On considère souvent cette pratique comme garante du succès de l’exposé. Il n’en

est rien. Elle enferme souvent l’élève dans un schéma conventionnelle (avec des plans « rigides »

tels que : « Avantages/Inconvénients », « Règles/Exceptions », « Thèse/Antithèse »…) et obsède

celui-ci alors que l’essentiel est ailleurs : argumenter ! C’est-à-dire mettre en œuvre un

raisonnement pour convaincre le lecteur, en articulant des idées qui se complèteront ou

s’opposeront afin de répondre à la question posée et surtout de prouver l’affirmation retenue dès le

départ dans l’esprit du candidat.

En conséquence, aucune problématique n’est exigée de la part du candidat. En revanche,

celui-ci doit soulever les enjeux du sujet, c’est-à-dire définir des axes argumentatifs

ordonnés et reliés de façon cohérente entre eux. La première conséquence est la

disparition possible des parties « classiques » d’un devoir de type baccalauréat, au profit

de simples paragraphes constituant un enchaînement logique d’idées.

C’est par exemple exactement ce que fait un journaliste (s’il est compétent, c’est encore mieux !)

ou un auteur lorsqu’il développe son article. Celui-ci se décompose en paragraphes, cohérents au

regard du questionnement initial et des pistes de réflexion ou affirmations qu’il soumet aux

lecteurs. Encore une fois, un travail de lecture et d’analyse de documents nous paraît

indispensable pour faire progresser nos élèves et s’inscrit totalement dans la logique des travaux

en amont qui doivent être réalisés. En voici un exemple à titre d’illustration :

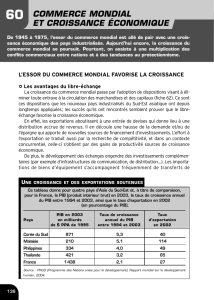

Définition du terme-clé

1er axe argumentatif :

Les facteurs de la

mondialisation

2ème axe argumentatif :

Les vertus de la

mondialisation

3ème axe argumentatif :

Les impacts négatifs

de la mondialisation

Corinne LAIRD - Professeur certifié d'économie gestion

Samuel LEVESQUE - Professeur agrégé d’économie gestion - 2 / 12 -

Qu’est-ce que la mondialisation ?

La mondialisation économique, c’est

l’intégration de plus en plus étroite des

économies mondiales résultant de la réduction

des coûts de communication et de transport,

ainsi que de l’abaissement des barrières aux

échanges de biens, de services et de capitaux

partout dans le monde. Mais elle a d’autres

dimensions essentielles : la propagation du

savoir, des idées, de la culture… Ces

dimensions représentent à la fois les plus

grandes vertus et quelques-uns des plus grands

vices de la mondialisation. Aux yeux de ses

défenseurs, la mondialisation accroît les

richesses et répand les valeurs démocratiques.

Ses détracteurs, eux, s’inquiètent non

seulement de la montée du chômage, mais

aussi de la disparition des cultures locales.

Anya Schiffrin et Joseph Stiglitz (Prix Nobel

d’économie),

La mondialisation en 20 leçons,

Éd. Danger Public, 2006.

Académie de Rouen Juin 2010 Économie gestion

Rappelons succinctement les exigences de l’épreuve ainsi que les principes méthodologiques

élémentaires qu’il convient d’utiliser.

Étape n°1 : Comprendre la question posée, c’est-à-dire cerner le sujet.

Cela suppose de définir les termes clés du sujet et délimiter celui-ci. La méthode QQQCOP (Qui ?

– Quoi ? – Quand ? – Comment ? – Où ? – Pourquoi ?) peut paraître trop conventionnelle mais

elle permet, quand elle est maîtrisée par les élèves, d’éviter les hors sujet. C’est une étape

cruciale pour le candidat car de la bonne analyse du sujet vont émerger les pistes de réflexion et

donc les arguments qui lui permettront de répondre au sujet proposé :

■ Les termes clés : il ne s’agit pas seulement de définir les termes économiques ou juridiques. Il

faut également relever ceux qui contribuent à donner l’orientation générale du sujet, c’est-à-dire

ses enjeux ! Par exemple, deux sujets peuvent contenir des mots-clés semblables ou proches

mais soulever des attentes radicalement différentes. Inversement, des sujets peuvent être libellés

de façon différente mais se référer à des parties du programme communes :

Par exemple : « Crédit d’impôt, revalorisation du SMIC, normes en termes de pollution, fiscalité,

exonération de charges sociales : l’État est présent dans notre économie à chaque instant. Son

action est sollicitée par certains et décriée par d’autres.

À l’aide de vos connaissances, vous présenterez sous une forme rédigée, illustrée d’exemples, les

arguments économiques qui caractérisent ces deux approches du rôle de l’État dans

l’économie. » (

Sujet métropole session septembre

)

Et

« Depuis quelques années, plusieurs gouvernements ont engagé un processus de réduction des

impôts, dans le but de favoriser la croissance et l'emploi.

En présentant vos arguments sous une forme rédigée et organisée et en vous référant à des

explications économiques illustrées d'exemples, vous vous interrogerez sur les effets

d'une politique de réduction des prélèvements obligatoires » (Sujet métropole session de

secours)

Voici des sujets différents mais qui emprunteront parfois aux mêmes parties du programme de

première (Thème 3 La régulation par l’État / 3.2 La correction des inefficacités du marché) ou de

terminale (Thème 3 La politique macro-économique de l’État / 3.2 La régulation de l’activité

économique : politiques monétaire et budgétaire ; politiques de croissance, de maîtrise de

l’inflation et du chômage…)

■ La méthode QQQCOP peut être utilisée mais en dernier ressort, ce qui compte, c’est que l’élève

se pose les questions suivantes :

De quoi parle-t-on ? Que me demande-t-on ? Et que faut-il démontrer ?

Étape n°2 : La recherche d’idées au brouillon.

C’est généralement le travail que l’élève néglige curieusement. Il considère souvent qu’il perd du

temps en pratiquant de la sorte alors que, au contraire, cette étape lui permettra d’élaborer les

prémices des axes répondant à son questionnement. En effet, à ce stade, toutes les idées doivent

être couchées par écrit. Certaines seront ensuite éliminées (hors sujet ou mineures) d’autres

devront être regroupées et constitueront de véritables arguments (voir infra). Il est primordial que

l’élève comprenne qu’il est préférable de dégager 2 ou 3 axes développés et maîtrisés répondant

aux enjeux du sujet plutôt qu’une litanie d’idées superficielles et pas toujours agencées de façon

cohérente.

Corinne LAIRD - Professeur certifié d'économie gestion

Samuel LEVESQUE - Professeur agrégé d’économie gestion - 3 / 12 -

Académie de Rouen Juin 2010 Économie gestion

Chaque idée doit nécessairement être passée au révélateur de la grille multicritère QQQCOP afin

d’éviter de possibles hors sujet. Mais surtout, le candidat doit être imprégné de l’idée que toutes

les connaissances dont il a besoin ne relèvent pas d’un seul chapitre mais de plusieurs répartis

entre les programmes de première et de terminale ! À ce niveau, chacun doit bien réaliser que

l’exigence de transversalité s’impose. Les connaissances ne sont que des outils au service

d’une démarche intellectuelle.

Ainsi, le sujet « …vous vous interrogerez sur les effets d'une politique de réduction des

prélèvements obligatoires » peut faire référence aux parties du programme suivantes :

Programme de 1ère :

1.3 Une économie de marché régulée. (Rôle des marchés et de l’État. Problématique de

coordination et de régulation).

2.1 L’E et l’offre sur le marché de produits. (Choix de meilleure combinaison productive pour

profit et pérennité).

2.2 Les ménages et la D de produits

(Pour conso ou épargner, revenus redistribués s’ajoutent aux revenus primaires).

2.3 Le marché des produits. Sens et portée de l’étude (une modification des conditions initiales

conduit à un nouvel équilibre et se traduit par modification prix).

2.4 Le marché du travail. (Choix d’entrer ou de rester en activité).

3.2 Correction des inefficacités du marché.

Programme de Terminale :

3.2 La régulation de l’activité économique. Sens et portée de l’étude (la politique conjoncturelle

de croissance se donne pour objectif d’obtenir un lissage de l’évolution de la production)

Étape n°3 : La construction de l’argumentaire

Peut-on encore parler de plan ? Il y a débat sur la question. Si le plan s’entend forcément par un

découpage systématique du développement en 2 ou 3 parties elles-mêmes subdivisées, alors non.

En tout cas, pas systématiquement. Bien sûr, certains sujets suggèrent un plan « classique »

(quelles sont les causes de l’inflation, comment peut-on lutter contre ?) mais il n’y a aucune raison

d’être prisonnier de cette logique ! De nombreuses sources documentaires (« discours officiels »,

« articles de presse », « reportages d’investigation »…) parviennent à leur objectif (convaincre) en

tissant une trame logique dans l’enchaînement des arguments, sans s’imposer de cadre formel. La

seule logique qui tienne, c’est la cohérence, c’est-à-dire le lien unissant chaque argument et

permettant de démontrer son point de vue. Ainsi, une succession de paragraphes peut constituer

un plan. Là encore, tout au long de l’année, il faut passer davantage de temps avec les élèves

pour étudier un texte de nature économique ou juridique, observer son découpage, repérer ses

idées forces, la logique de sa construction.

Ainsi, si nous reprenons le sujet portant sur l’opportunité de la réduction des prélèvements

obligatoires, on pourrait dégager 3 voire 4 axes argumentatifs :

1èr axe argumentatif : À quoi sert l’argent public ? (Aspect incontournable des prélèvements

obligatoires). Les prélèvements obligatoires=43,3% du PIB en France en 2008. L’argent public

sert à financer des services indispensables au bon fonctionnement d’une société développée :

éducation, recherche, environnement, sécurité… Quant à la protection sociale obligatoire, en

assurant un revenu aux retraités et aux chômeurs, en finançant les dépenses de santé, elle assure

l’indispensable cohésion sociale. Donc, le débat ne porte pas seulement sur l’impact des

prélèvements obligatoires sur la croissance, mais tourne autour de la question de l’équité et de la

solidarité nationale. On peut à ce niveau évoquer la mise en valeur de la notion d’épargne de

précaution (en l’absence de sécurité sociale) nuisible à la croissance…

Corinne LAIRD - Professeur certifié d'économie gestion

Samuel LEVESQUE - Professeur agrégé d’économie gestion - 4 / 12 -

Académie de Rouen Juin 2010 Économie gestion

2ème axe argumentatif : diminution des prélèvements obligatoires=> diminution du poids de

l’État=> relance la croissance et l’emploi. Effets escomptés :- sur la demande (hausse du

revenu disponible donc de la consommation, et hausse de l’épargne donc capacité de

financement) ; - sur l’offre (incitation à travailler davantage (majoration des heures

supplémentaires, allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versé par Pôle emploi …), profitabilité

des entreprises, autofinancement, compétitivité ; attractivité du territoire, attraction d’entreprises

étrangères (Arcélor !) ; frein à la fuite des hauts revenus (plafonnement ISF, bouclier fiscale…),

aux délocalisations pour raisons fiscales…

3ème axe argumentatif : diminution des prélèvements obligatoires=> diminution du poids de

l’État=> freine la croissance et l’emploi.

– Rôle de régulation conjoncturelle. 1 /Une part importante des prélèvements obligatoires est

immédiatement redistribuée aux ménages et aux entreprises (ex : prestation sociales et retraites,

aides et subventions courantes aux entreprises…) donc augment leur pouvoir d’achat ; 2/ limitation

des recettes entraîne baisse des dépenses publiques et des investissements (rôle important

aujourd’hui. ex : plan de relance)

– Rôle de régulation structurelle. L’État se prive de moyens d’intervention (production de biens

publics indispensables à la croissance ; correction des externalités négatives et producteur

d’externalités positives)

4ème axe argumentatif : La relation prélèvements obligatoires / efficacité économique au

regard des performances des nations.

-Les niveaux record de prélèvements obligatoires observés dans les pays nordiques n’ont pas

empêché un haut niveau de développement de ses pays. De même, l’implication forte d’un État

(ex : la France) joue le rôle « d’amortisseur » de crise.

-En temps de croissance, les pays à bas niveau de prélèvements obligatoires semblent davantage

profiter de celle-ci mais à condition toutefois que des domaines clés du développement soient

parfaitement assurés par le secteur privé (R&D, investissements de productivité). Il faudrait par

exemple distinguer clairement la croissance que connaît la Chine ou les États-Unis (en d’autres

temps) de celle qu’a connu la Russie (basée sur le niveau du prix des matières premières mais

aucunement relayée par la suite…).

Étape n°4 : rédiger l’introduction

L’introduction est un peu la clé de voûte du devoir en ce sens qu’elle lance évidemment le devoir

et permet au lecteur d’appréhender le sujet, mais aussi parce qu’elle démontre le degré d’analyse

du sujet réalisée en amont par le candidat. Elle doit donc être un indicateur de la

compréhension du sujet. L’élève doit partir du principe que le correcteur ne connaît pas le

sujet et qu’il découvre non seulement celui-ci mais la façon dont il va être traité !

Dès lors, cette introduction doit comporter :

-une accroche permettant de poser le sujet, en montrant son intérêt ou son actualité ;

-l’analyse de la question posée supposant la définition des termes clés du sujet. Toutefois,

précisons que ces définitions ne doivent pas être « plaquées » mais doivent s’inscrirent

dans une logique d’analyse du sujet, c’est-à-dire de délimitation de son contenu ;

-l’annonce des principaux enjeux du sujet que le candidat souhaite développer : le but est

bien de préciser au lecteur la façon dont sera traité le sujet, sous quel angle. Il s’agit

d’ouvrir des axes de réflexion sans préciser les étapes qui permettront d’y répondre.

Corinne LAIRD - Professeur certifié d'économie gestion

Samuel LEVESQUE - Professeur agrégé d’économie gestion - 5 / 12 -

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%