Chapitre 4 – Qu`est-ce qu`un système financier ?

Chapitre 4 – Qu’est-ce qu’un système financier ?

!

Plan :

I. Quelle est l’histoire des systèmes financiers ?

A. L'émergence des systèmes financiers de l’Antiquité au début XIXème siècle

1) La naissance des instruments financiers : le rôle essentiel de la rente et de la lettre de

change dans le développement des marchés financiers

2) Le développement du commerce : un préalable au développement des marchés financiers

3) La création de lieux d’échange et de places boursières

B. L’essor des marchés financiers privés jusqu’à la première guerre mondiale

1) La constitution des marchés financiers privés

2) L’expansion du système bancaire accompagne le développement des marchés financiers

partir du milieu du XIXème siècle

C. De la première guerre mondiale au début des années 1980 : « D’un Etat banquier à une

économie d’endettement »

1. Années 1920 et 1930 : Le recul des marchés financiers

2. Les années 1950 : la naissance d’un « Etat banquier »

3. Des années 1960 aux années 1980 : Le désengagement de l’Etat au profit des banques dans

le cadre d’une économie d’endettement

D) Après les années 1980 : recul accru de l’Etat et développement d’une économie de marchés

financiers

1. Le désengagement de l’Etat du financement de l’économie

2. La constitution d’une économie de marchés financiers libéralisée

3. Une diversification des marchés de capitaux

II. Quels sont les liens entre système financier et croissance économique ?

A. Le développement de la finance est-elle une source de croissance économique ?

B. Quel système financier est le plus favorable à la croissance économique ?

C. Les marchés financiers : allocation optimale des ressources ou risques accrus ?

Mots-clés : système financier, marchés financiers, marché boursier, manché monétaire, rente, lettre de

change, système bancaire, autofinancement, financement externe, spécialisation bancaire, banque

universelle, merchants bank, commercial banks, banque d’affaires, banque de dépôt, Etat banquier,

économie d’endettement, économie de marchés financiers, stagflation, déréglementation,

désintermédiation, décloisonnement, taux d’intermédiation financière, marché interbancaire, marché

des TCN (ou marché monétaire élargi), action, obligation, premier marché, second marché, nouveau

marché, marché hors cote, marché des produits dérivés (MATIF et MONEP), capital-risque, théorie

de l’efficience informationnelle des marchés, conventions

Auteurs :

• HAUCOEUR Pierre-Cyrille, « Marchés financiers et développement économique : une

approche historique », in Regards croisés sur l'économie, 2008/1 (n° 3), p. 159-172.

• DAUMAS Jean-Claude. « Le financement d'une entreprise textile familiale : des logiques

entrecroisées », in Histoire, économie et société, 2002, 21ᵉ année, n°3. pp. 377-394;

• BOURGUINAT HenrI, Finance Internationale, 1987

• COURBIS B., FROMENT E. et KARLIN M. (1990), « Banque et

finance », in GREFFE X.,MAIRESSE J. et REIFFERS J. L. (dir.), Encyclopédie économique,

Economica, Paris.

• JACQUET Pierre, POLLIN Jean-Paul, « systèmes financiers et croissance », 2007

• PAGANO, M. [1993], «Financial Markets and Growth: An Overview», European Economic

Review 37, pp. 613-22

• LEVINE R. [2005], « Finance and Growth: Theory and Evidence », chapitre 12 dans

AGHION P. et DURLAUF S. (eds.),Handbook of Economic Growth, Elsevier.

• KING R.G. et LEVINE R. [1993], «Finance and Growth: Schumpeter May Be Right»,

Quarterly Journal of Economics 108, pp. 83-109

• LEVINE R., S. ZERVOS [1998], «Stock Markets, Banks and Economic Growth», American

Economic Review, pp. 537-558

• John HICKS, La crise de l’économie keynésienne, Fayard, 1974

• Valérie MIGNON, « Les ambiguïtés de la théorie de l'efficience informationnelle des marchés

financiers », Regards croisés sur l'économie 1/2008 (n° 3) , p. 104-117

• BECK T., R. LEVINE [2002], «Industry Growth and Capital Allocation : Does Having a

Market or Bank. Based System Matter?», Journal of Financial Economics, pp. 147-180.

• FAMA E.F. (1965), « The behavior of stock market prices », Journal of Business, vol. 38, n° 1,

p. 31-105.

• FAMA E.F. (1970), « Efficient capital markets : a review of theory and emprical work », The

Journal of Finance, vol. 25, n° 2, p. 383-417

• FAMA E.F. (1991), « Efficient capital markets : II », Journal of Finance, vol. 46, n° 5,

p. 1575-1617.

• ORLEAN André, « La notion de valeur fondamentale est-elle indispensable à la théorie

financière ? », Regards croisés sur l'économie 1/2008 (n° 3), p. 120-128

!

!

!

!

I. Quelle est l’histoire des systèmes financiers ?

Nous allons identifier rapidement les principales étapes du développement des systèmes

financiers en France et, dans une moindre mesure, en Allemagne et en Angleterre. Cette brève

présentation de l’histoire des systèmes financiers permettra de revenir notamment sur le rôle

de l’Etat dans l’encadrement et la libéralisation des marchés financiers.

A. L'émergence des systèmes financiers de l’Antiquité au début XIXème siècle

L’émergence des systèmes financiers s’est appuyée historiquement sur la naissance

d’instruments financiers, le développement du commerce et la création de lieux d’échange.

1) La naissance des instruments financiers : le rôle essentiel de la rente et de la lettre de

change dans le développement des marchés financiers 1

Depuis l’Antiquité, il y a eu en Europe des prémices à la constitution des systèmes

financiers. Des négociants se réunissent pour pratiquer les échanges de monnaies, qu’il

s’agisse des courtiers d’Athènes (les « trapézistes » car ils travaillent sur une trapeza [table])

ou des changeurs de Rome. Dans cette ville existe déjà une Bourse de valeurs où se négocient

les titres des sociétés mises en place par les publicains afin d’exploiter les monopoles dont ils

bénéficient (fournitures aux armées, collecte des impôts).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

1!Cette partie s’inspire largement de Pierre-Cyrille Hautcoeur, « Marchés financiers et développement

économique : une approche historique », in Regards croisés sur l'économie, 2008/1 (n° 3), p. 159-172.

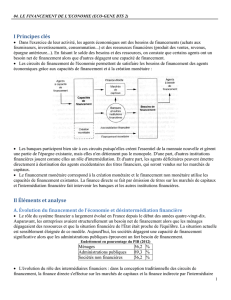

Rappel n°1. Système financier, marché financier, marché de capitaux…kesako ?

Pour Jean-Paul Pollin, un système financier se définit par l'ensemble des règles, des pratiques et des

institutions (Bourses de valeurs, banques, etc.) qui permettent de mobiliser des capitaux pour les mettre à

disposition d'agents à besoins de financement.

Ce système financier peut alors prendre des formes différentes. Parmi ces formes, il y a les marchés de

capitaux, soit les marchés sur lesquels les agents à besoin de financement pourront rencontrer les agents

à capacité de financement. On distingue alors

- les marchés des capitaux à court terme : marchés monétaires;

- les marchés des capitaux à moyen et long terme : marchés financiers ou boursiers

Ici, la notion de « marchés financiers » est entendue au sens étroit, c’est-à-dire qu’elle ne concerne que les

marchés de capitaux à moyen et long terme. Mais il est possible de l’entendre au sens large et dans ce cas,

cette notion concerne les marchés de capitaux à moyen et long terme, mais aussi à court terme. Ainsi, au sens

large, la notion de « marchés financiers » est équivalente à celle « marchés de capitaux ».

Pour éviter les confusions, nous parlerons de « marchés financiers », il s’agira des marchés financiers

au sens large, donc de l’ensemble des marchés de capitaux. Nous parlerons de « marchés boursiers »

lorsqu’il s’agira des marchés financiers au sens étroit.

Nous verrons plus en détail ces différents marchés de capitaux dans la suite du chapitre.

Mais la constitution des marchés financiers a été ralentie pour au moins deux raisons :

l’interdiction de l’usure et la non négociabilité des créances.

L’existence de marchés financiers suppose en premier lieu la légalité du crédit. L’interdit

religieux envers l’usure (c’est-à-dire les intérêts) présentait, dans l’Occident médiéval

comme dans certains pays islamiques aujourd’hui un obstacle important qui n’a été levé

que lentement. Depuis les textes bibliques, il existe une longue tradition chrétienne de

condamnation de l'usure. Par exemple, dès le Haut-Moyen Âge, l'Église catholique

romaine reprend la distinction que fait le Droit romain pour le prêt de biens mobiliers : celui

des choses qui se consument par l'usage et celui des choses qui ne se consument pas, appelé

commodatum. Exiger un paiement pour le commodat est contraire à la charité, et l'argent est

un bien qui ne se consume pas. Dès cette époque, on voit le prêt à intérêt condamné par

le Concile de Nicée en 325 sur le fondement de l'Ancien et du Nouveau Testament, puis par le

capitulaire de Nimègue de Charlemagne en 806 et le capitulaire d'Olonne de Lothaire en 825.

Plus tard, au XIIème siècle, l'Église continue à interdire la pratique de l'usure, toujours en

s'appuyant sur les Saintes-Écritures, mais en prenant aussi appui sur la critique de

la chrématistique par Aristote, c'est-à-dire la critique du prêt à intérêt comme un moyen

injuste, déshonorant et contre nature de s'attribuer le bien d'autrui. Thomas

d'Aquin condamne le prêt à intérêt : « Recevoir un intérêt pour l’usage de l’argent prêté est

en soi injuste, car c’est faire payer ce qui n’existe pas ; ce qui constitue évidemment une

inégalité contraire à la justice... c’est en quoi consiste l’usure. Et comme l’on est tenu de

restituer les biens acquis injustement, de même l’on est tenu de restituer l’argent reçu à titre

d’intérêt ».

Néanmoins, le crédit à court terme s’est épanoui grâce l’invention de la lettre de change

qui, en fournissant des services de change et de déplacement géographique des paiements,

masquait l’élément de crédit qui lui était pourtant consubstantiel. Le crédit à long terme a

trouvé deux voies de développement :

- La participation à l’entreprise, la commenda italienne (qui a donné la commandite

française, toujours en usage), par laquelle un capitaliste apporte des capitaux à un

entrepreneur en assumant une partie des risques et en échange d’une partie des bénéfices ;

- Le contrat de rente, qui n’est – spécialement grâce à une déclaration papale de 1251 – pas

considéré comme un crédit (qui serait usuraire) mais comme l’échange d’un versement

immédiat contre un flux de revenus, soit pour la durée de vie du bénéficiaire (rente

viagère), soit perpétuellement (rente perpétuelle).

Les rentes et la lettre de change commencent à jouer un rôle financier important au

XIIIème siècle. Ils doivent pour cela surmonter un deuxième obstacle, le caractère non

négociable des créances (le fait que leurs détenteurs ne peuvent pas les céder à des tiers, ou

seulement avec l’accord du débiteur ou du prêteur initial). Contrats entre deux parties, les

lettres de change (Celles-ci sont des reconnaissances de dettes permettant de payer

ultérieurement dans une autre ville et dans une autre monnaie) comme les rentes ne sont pas

spontanément négociables, de même qu’un crédit bancaire ne l’est pas automatiquement

aujourd’hui. Or cette négociabilité est essentielle à la constitution de marchés financiers. En

effet, les lettres de change et les contrats de rente doivent pouvoir être achetées et vendues

pour que les marchés financiers s’étendent.

Pour les lettres de change, elles circulent entre les grandes foires du Moyen Âge : « foires

de Champagne » aux XIIe et XIIIe siècles (Lagny, Provins, Troyes, Bar-sur-Aube), où les

Italiens échangent des soieries et des épices rapportées d’Orient contre les produits lainiers

des Flamands, foires de Bruges, de Chalon-sur-Saône, d’Anvers, de Francfort-sur-le-Main

(XIVe et XVe siècles). Les tribunaux ne les reconnaissent cependant qu’à partir de 1436 en

Angleterre, et un peu plus tard sur le continent. Au XVIe siècle, les lettres de change se

transforment en un support efficace de crédit en devenant endossables (le bénéficiaire peut,

par une signature au dos du document, le transmettre à son propre créancier pour honorer à

son tour ses engagements).

Ce sont, dès le XIIIe siècle, des collectivités publiques qui développent le rôle des rentes

dans le marché financier. Les pionnières sont des villes libres du Nord de la France. Les

siècles suivants voient l’extension de l’usage des rentes à des entités politiques plus

importantes. On l’observe ainsi dans les Etats de Hollande en 1485, en 1542 en France dans

les émissions de l’Hôtel de Paris. Il y a même des marchés qui s’organisent dans des villes

comme à Bruges (1409), Lyon (1462), Anvers au XVIème siècle et Amsterdam jusqu’en

1792 jouent un rôle de marché financier européen. Au XIXème siècle, se constitue un

véritable marché de la dette publique centralisé, unifié et donc très liquide. Au XIXème

siècle, cette diffusion est l’un des moyens principaux de l’intégration financière

internationale : les dettes publiques du monde entier sont cotées sur les grandes Bourses

européennes, Londres et Paris en premier lieu, et deviennent les instruments privilégiés des

paiements ou des crédits internationaux. Cela commence par les emprunts émis par les

nouveaux Etats latino-américains dès leur indépendance dans les années 1820, et finit à la

veille de 1914 par les emprunts russes ou ottomans. Jusqu’à la seconde moitié du XIXème

siècle, le marché bousier est accaparé par les titres de la dette publique. Ainsi, la cote

officielle, publiée pour la première fois en 1795 à la Bourse de Paris, ne comporte

pratiquement que des rentes d’Etat.

2) Le développement du commerce : un préalable au développement des marchés financiers

Par ailleurs, la constitution de marchés financiers est indissociable du développement du

commerce. On peut citer de ce point de vue le rôle des marchands-banquiers toscans.

Durant les XIIIe et XIVe siècles, les Toscans (Florentins, Siennois, Lucquois) dominent la

finance européenne, en particulier en France et en Angleterre (les Médicis, les Frescobaldi, les

Bardi, les Peruzzi). Ils deviennent les intermédiaires de l’Église romaine (centralisation des

impôts, règlement de certaines dépenses, avances de trésorerie, frappe des monnaies). Grâce

au commerce de marchandises sur toutes les places d’Europe, ils procèdent à des virements

entre les comptes qu’ils tiennent au nom de leurs clients et fournisseurs en évitant ainsi tout

transport d’espèces. Durant la seconde moitié du XVIe siècle, l’influence des Toscans décline

dans toute l’Europe au bénéfice des Génois (les Grimaldi, les Spinola, les Cattaneo). Au

XVIIe siècle, ceux-ci seront relayés par les banquiers protestants, parmi lesquels les «

Genevois » qui occuperont une place déterminante au XVIIIe.

3) La création de lieux d’échange et de places boursières

À partir de la fin du XVe siècle, les affaires se concentrent sur quelques villes

européennes. Lyon s’affirme la première comme lieu de foires commerciales trimestrielles et

place financière. Les rois de France encouragent cette activité car ils y voient un gisement de

crédits à court terme à leur profit. Au XVIe siècle, les emprunts de Charles Quint et Philippe

II auprès des marchands florentins (qui reçoivent des dépôts rémunérés du public) font

d’Anvers une grande place financière permanente. Mais, à la fin du siècle, la restructuration

des échanges commerciaux fait reculer Anvers au profit des « foires de Besançon ». Créées

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

1

/

35

100%