Marqueurs moléculaires du cancer infiltrant de la vessie

1057

Malgré les progrès dans les techniques chirurgicales et

l’avènement de protocoles de chimiothérapie systémique

démontrant une efficacité réelle, près de la moitié des

patients traités pour cancer infiltrant de la vessie meurent

de leur cancer souvent en quelques années seulement. Les

paramètres cliniques existants ne permettent pas d’identi-

fier avec assurance les patients qui ont été guéris par une

c h i r u rgie radicale de ceux qui pourraient bénéficier de trai-

tement adjuvant. De la même manière il n’existe aucun

moyen de prédire la réponse à la radiothérapie ou à la chi-

miothérapie néoadjuvante ou adjuvante sur la base des

seuls critères pathologiques. Il y a donc un besoin réel de

méthodes plus sophistiquées qui permettent de mieux éva-

luer le potentiel biologique de tumeurs individuelles afin

d’ajuster le traitement le plus approprié pour un patient

d o n n é .

Les progrès dans notre compréhension des mécanismes

moléculaires impliqués dans la cancérogenèse offrent des

opportunités réelles de caractériser les cancers à un niveau

moléculaire, par delà l’aspect histologique. Les progrès

technologiques permettent également des analyses extrê-

mement sophistiquées et à haut débit à partir d’échantillons

cliniques rendant ainsi possible le rêve d’obtenir une signa-

ture moléculaire qui puisse identifier des cancers en appa-

rence semblables à l’histologie mais distincts dans leur évo-

lution clinique. L’objectif du présent chapitre est de revoir

les progrès qui ont été faits dans l’analyse moléculaire des

tumeurs vésicales, de déterminer l’état actuel de leur utilité

clinique et de tracer des jalons qui nous croyons permet-

tront de mener à l’élaboration de tests cliniquement utiles

qui pourront guider la prise en charge des patients atteints

de cancer infiltrant de la vessie. Le succès de cette approche

doit passer impérativement par une concertation clinique et

une synergie étroite entre les spécialistes des laboratoires,

les médecins cliniciens traitants et les experts en bio-statis-

tique. Nous espérons donc que cette revue et perspective

saura susciter l’intérêt des cliniciens.

La définition d’un marqueur tumoral est un paramètre

moléculaire sur le tissu tumoral ou dans les liquides bio-

logiques tels que le sang ou l’urine et qui puisse avoir une

utilité clinique diagnostique ou pronostique de l’évolution

de la maladie.

L’étude de marqueurs tumoraux du cancer vésical a débu-

té il y a un peu plus de vingt ans par l’analyse de l’ex-

pression des antigènes du groupe sanguin à l’aide d’une

méthode d’adhérence de globules rouges de types san-

guins différents sur les coupes tumorales. Dans les années

80, l’utilisation de la technique des hybridomes pour pro-

duire des anticorps monoclonaux spécifiques a donné lieu

à l’identification d’une gamme d’antigènes nouveaux qui

ont été testés pour leur valeur diagnostique ou pronos-

tique. Plusieurs de ces antigènes ont été par la suite recon-

nus comme des épitopes de groupes sanguins et ont donné

des réactifs plus pratiques pour l’analyse histologique.

D’autres antigènes du type mucine ou récepteur de surfa-

ce ont été utilisés pour des tests diagnostiques du cancer

vésical [26, 87]. La technique des anticorps monoclonaux

a également permis d’identifier un marqueur pronostique

du cancer infiltrant de la vessie, le T138, mais son utilité

a été limitée par le fait que l’antigène ne peut être détecté

que sur des coupes de tissu congelé [27, 113].

La découverte des oncogènes, également au début des

années 80, a suscité beaucoup d’enthousiasme et l’espoir

d’avoir enfin identifié la cause moléculaire du cancer.

Bien que le premier oncogène décrit, l’oncogène H-ras,

ait été d’abord étudié dans une lignée de cancer de la ves-

sie, aucune utilité pronostique dans les cancers infiltrants

n’a pu à ce jour être montrée. La recherche sur les onco-

gènes a permis d’identifier un ensemble de systèmes de

signalisation intracellulaire en réponse à des récepteurs de

surface et de mieux comprendre la complexité des méca-

nismes régissant l’interaction entre la cellule cancéreuse

et son environnement.

II. BREF HISTORIQUE

I. INTRODUCTION

CHAPITRE VI.

Marqueurs moléculaires du cancer infiltrant

de la vessie

JÉRÔME RIGAUD1, RABI TIGUERT2, YVES FRADET2

1 Clinique Urologique, CHU de Nantes, France

2 Centre de recherche L’Hôtel-Dieu de Québec, CHU de Québec, Canada

Progrès en Urologie (2002), 12, N°5, 1057-1083

En parallèle, les recherches en cytogénétique avaient

identifié des pertes chromosomiques fréquentes dans les

tumeurs solides et notamment les cancers de la vessie.

L’arrivée de techniques moléculaires permettant d’étudier

les délétions génétiques sur des échantillons tumoraux par

comparaison aux cellules normales du même individu a

propulsé la recherche de gènes suppresseurs des tumeurs

au tout premier plan. Plutôt que l’acquisition ou la surex-

pression d’oncogènes, la perte de l’activité de gènes sup-

presseurs de la réplication cellulaire est devenue l’hypo-

thèse primordiale de la cause des cancers, en particulier,

les cancers solides dont celui de la vessie. Cette recherche

a donné lieu à l’identification successive de gènes impli-

qués dans différentes étapes du contrôle de la division cel-

lulaire qui au fur et à mesure de leur découverte ont été à

tour de rôle évalués pour leur potentiel prédictif de la pro-

gression des cancers vésicaux. Les recherches molécu-

laires ont également identifié un ensemble de systèmes

responsables de l’adhésion intercellulaire et de l’interac-

tion entre la cellule cancéreuse et la matrice extracellulai-

re qui sont modulés par l’état cancéreux et fournissent

d’autres marqueurs tumoraux potentiels. L’hypothèse que

les cellules tumorales survivent en stimulant la formation

de nouveaux vaisseaux pour les nourrir a donné lieu à une

intense recherche sur les facteurs d’angiogenèse et les fac-

teurs inhibiteurs de cette angiogenèse. Ce domaine de

recherche extrêmement prolifique a permis d’identifier

encore une autre avenue complexe qui puisse fournir des

marqueurs pronostiques et également des avenues théra-

peutiques. À cette enseigne l’analyse de marqueurs type

cyclooxygenase (Cox-1 et 2) pourra éventuellement servir

les mêmes fins.

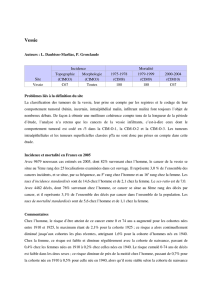

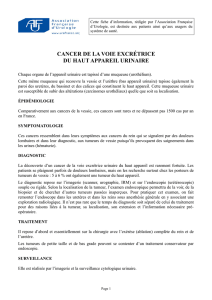

Le tableau 1 résume très simplement l’ensemble des types

de marqueurs tissulaires et des marqueurs sanguins qui

ont été étudiés dans le cancer de la vessie et que nous

reverrons brièvement dans ce chapitre. De loin, les plus

étudiés sont les marqueurs du cycle cellulaire et leur

contrepartie dans la mort cellulaire. Il devient évident que

le comportement individuel des tumeurs est la résultante

d’un ensemble de systèmes complexes. Les méthodes

modernes de génomique et protéomique nous font miroi-

ter la possibilité de vraiment déterminer la signature

moléculaire des cellules cancéreuses en intégrant l’en-

semble de cette information. Ces possibilités ainsi que les

limites des études faites jusqu’à maintenant doivent sti-

muler une coordination des cliniciens pour la réalisation

de banques tissulaires importantes obtenues dans un cadre

de traitement clinique assez uniformisé et avec une

rigueur dans le suivi clinique. La technique de “tissue-

arrays” ou puce tissulaire va permettre l’étude à haut débit

de milliers d’échantillons avec les marqueurs ou gammes

de marqueurs jugés les plus prometteurs.

Tableau 1: Liste des différents marqueurs tumoraux tissulaires

et sanguins analysés dans le cancer infiltrant de la vessie

MARQUEURS TISSULAIRES

Cycle Cellulaire

p53

Cycline E

p21

p27

Rétinoblastome (Rb)

Murine double minute 2 (mdm2)

Apoptose

Bcl-2/bax

Fas/Fas Ligand

Prolifération cellulaire

Proliferating cell nuclear antigen (PCNA)

Ki-67

Facteurs de croissance

Récepteur à l’Epidermal growth factor (EGF-R)

Epidermal growth factor (EGF)

Transforming growth factor alpha (TGF-α)

Transforming growth factor beta (TGF-ß)

Angiogénèse

Densité des micro-vaisseaux (DMV)

Basic fibroblast growth factor (bFGF)

Vascular endothelial growth factor (VEGF)

Thrombospondine-1

Adhésion cellulaire et matrice extra-cellulaire

E-Cadhérine

Intégrine

Matrice métalloprotéinase (MMP)

Cyclooxygénase

Cox-1

Cox-2

MARQUEURS SANGUINS

Protéines sériques

Laminine

Fas Ligand

Transforming growth factor beta (TGF-ß)

Cytokératine 18

E-Cadhérine soluble

Cellules circulantes par RT-PCR des gènes

Cytokératine 20

Uroplakine II

Récepteur à l’Epidermal growth factor (EGF-R)

1058

Quelques études récentes suggèrent également que la

détection de certaines protéines dans le sérum et surtout la

détection de cellules cancéreuses circulantes en utilisant

les techniques de biologie moléculaire pourraient devenir

un marqueur pronostique extrêmement utile pour évaluer

les patients ayant une maladie microscopique résiduelle et

voire même monitorer la réponse au traitement de chi-

miothérapie.

Le cancer se définit par une prolifération incontrôlée de

cellules qui dans leur anarchie deviennent de plus en plus

envahissantes au point de détruire l’équilibre cellulaire de

l’hôte et éventuellement entraîner sa mort. Ce comporte-

ment des cellules cancéreuses est le résultat d’une instabi-

lité génétique qui entraîne l’expression non coordonnée

d’un nombre de gènes impliqués dans la reproduction cel-

lulaire et dans l’interaction de cette cellule avec les autres

cellules ou le tissu environnant. Ainsi, la cellule cancé-

reuse a perdu à des degrés divers la capacité de répondre

aux facteurs inhibiteurs qui normalement règlent le taux

de prolifération et le degré de différenciation des cellules.

La compréhension des mécanismes qui contrôlent la

reproduction cellulaire et des anomalies caractérisant

l’état cancéreux a donc fait l’objet de recherches intenses

qui ont permis de lever le voile sur un ensemble de sen-

tiers moléculaires extrêmement complexes qui n’étaient

pas suspectés il y a à peine une décennie.

Les premières observations sont d’abord venues par

l’identification de la protéine p53 à l’aide d’anticorps

polyclonaux et monoclonaux. Au tout début les chercheurs

croyaient que la surexpression de cette protéine était le fait

d’un oncogène hyper-activé. Cependant, les recherches

ultérieures ont déterminé que cette surexpression protéique

était due à des mutations du gène p53 entraînant la pro-

duction d’une protéine anormale à demi-vie plus longue.

La protéine p53 a été rapidement identifiée comme un élé-

ment clé dans les perturbations cancéreuses et a été même

appelée “le gardien du génome”. À l’état normal, cette

protéine semble avoir la capacité d’induire l’arrêt du cycle

cellulaire en cas de dommages de l’ADN. En parallèle, les

recherches sur le rétinoblastome ont identifié un autre gène

suppresseur appelé Rb qui s’est aussi avéré au centre du

contrôle du cycle cellulaire. Les recherches sur les gènes

suppresseurs ont permis d’identifier un ensemble d’autres

protéines inhibitrices dénommées par leur taille moléculai-

re, p15, p16, p27, p21 et p19. L’ensemble de ces protéines

inhibe des kinases dépendantes des cyclines (CDK4,

CDK6 et CDK2) qui lorsque liées aux cyclines (cycline D,

cycline E ou cycline A) activent ces dernières. Ces pro-

téines jouent donc le rôle de frein à différents niveaux du

cycle cellulaire (Figure 1).

La figure 2 démontre schématiquement les différentes

phases du cycle cellulaire. La phase G1 qui représente la

phase de repos après la division peut être activée par le

facteur E2F. Ce facteur est libéré lorsque la protéine Rb

(rétinoblastome) est phosphorylée par l’action de la cycli-

ne D complexée à la kinase CDK4 ou CDK6. La cycline

D est activée directement par des facteurs mitogènes qui

stimulent la cellule à se diviser. Ces facteurs mitogènes

proviennent de l’environnement et peuvent représenter

différents facteurs de croissance ou d’autres types de

signaux intercellulaires. Les protéines p15 et p16 peuvent

inhiber l’activation de la cycline D et réprimer la stimula-

tion mitogénique.

Lorsque la cellule est stimulée par le facteur E2F elle

passe un point de restriction et stimule la cycline E à

enclencher la synthèse d’ADN qui mènera au doublement

des chromosomes en phase G2 et à la mitose en phase M.

La cycline A agit un peu plus loin dans la phase de syn-

thèse pour entretenir ce cycle. La cycline E et la cycline A

sont chacune inhibées par la protéine p27 et la protéine

p 2 1 . Cette dernière est stimulée par la protéine p53

lorsque cette protéine est activée soit par un dommage

dans l’ADN ou encore par un oncogène appelé MDM2. À

l’état normal donc la cellule ne sera stimulée à la division

que par des mitogènes et la cycline E ne sera activée

qu’après la mise en route du cycle cellulaire par le gène

Rb. Cependant, les cellules cancéreuses deviennent indé-

pendantes des facteurs de croissance extracellulaires et on

croit que ceci est dû à l’activation spontanée de la cycline

E et/ou cycline A directement ou par perte d’inhibition

par les protéines p27 ou p21. Le gène p53, lorsque activé

par un bris de l’ADN, va enclencher les gènes de l’apop-

tose ou de la mort cellulaire qui est un phénomène de

contrôle naturel dans l’équilibre des cellules.

Devant cette complexité du mécanisme de régulation de la

division cellulaire il est clair que des anomalies à plu-

III. CYCLE CELLULAIRE

Il y a donc eu des progrès énormes au cours des vingt

dernières années qui ont été guidés principalement

par l’avènement de nouvelles techniques perfor-

mantes. Bien que les recherches jusqu’à maintenant

ont permis d’accumuler une quantité importante

d’information sur les molécules exprimées dans les

cancers infiltrants de la vessie, elles ont permis de

réaliser également l’importance d’études cliniques

impliquant un très grand nombre de patients très

bien caractérisés et les besoins urgents de collabora-

tions multicentriques. Cet élément sera le fer de

lance de tout progrès ultérieur au-delà des avancées

technologiques.

1059

1060

Figue 1: Schéma des protéines régulatrices du cycle de division cellulaire

(→stimule, inhibe, Rb: Rétinoblastome, Cyc: Cycline, CDK: Kinase dépendante des cyclines, TGFβ: Transforming growth fac -

tor β, MDM2: Murine double minute 2)

Figure 2: Implication des différentes cyclines dans le cycle cellulaire

(→stimule, inhibe, Rb: Rétinoblastome)

sieurs niveaux peuvent entraîner une prolifération anor-

male. Il est aussi évident qu’une anomalie à un endroit de

la chaîne peut entraîner une surexpression compensatrice

à d’autres niveaux selon une logique de cybernétique cel-

lulaire. Le cancer infiltrant de la vessie qui est générale-

ment de haut grade est constitué de cellules dont l’insta-

bilité génétique est extrême puisqu’elles sont fréquem-

ment monstrueuses, aneuploïdes et très malignes. Il

devient donc plus difficile d’identifier les anomalies

moléculaires qui sont à l’origine de ce comportement plu-

tôt que le résultat de cette anarchie. Les études faites jus-

qu’à maintenant ont porté sur un ou quelques marqueurs

moléculaires individuels. Il n’est pas surprenant devant

cette complexité que ces études n’aient pas donné de

résultats probants. Par contre, les avancées technolo-

giques plus récentes vont permettre d’évaluer en même

temps la perturbation de l’ensemble de ces mécanismes

moléculaires de façon à obtenir une image plus représen-

tative de l’état de cette cellule. On peut donc espérer que

ces signatures moléculaires seront des outils plus puis-

sants pour distinguer des cellules au comportement biolo-

gique différent. Les études portant sur un ou plusieurs des

marqueurs du cycle cellulaire nous permettent néanmoins

d’identifier les marqueurs les plus souvent anormaux dans

le cancer infiltrant de la vessie.

1. P53

La valeur prédictive de l’expression de la protéine p53 sur

l’évolution du cancer de la vessie a fait l’objet de très

nombreux travaux aux résultats parfois contradictoires

(Tableau 2). Plusieurs éléments peuvent expliquer ces dif-

férences. La protéine p53 détectée en immunohistochimie

est une protéine mutée plus stable et ayant une demi-vie

plus longue que la protéine “sauvage”. Cependant toutes

les mutations n’aboutissent pas à une stabilisation de la

protéine. Par exemple, les mutations non-sens se tradui-

ront souvent par une absence de la protéine, sachant aussi

que toutes les mutations de la protéine p53 ne sont pas

détectables par cette technique et par le même anticorps

[40]. Lors des études immunohistochimiques, le marqua-

ge positif de la protéine p53 est le témoin le plus souvent

d’une protéine mutée donc inactive, mais la protéine p53

peut aussi être non détectée lors d’étude immunohistolo-

gique (donc à priori normale) mais être en fait inactive car

elle a perdu ses capacités fonctionnelles. Enfin la protéine

p53 peut aussi être détectable dû à une sur-expression

normale en réponse à des interactions des autres protéines

du cycle cellulaire [105]. Il existe aussi des variations des

protocoles d’immunohistochimie entre les équipes: utili-

sation de tissu fixé dans du formol ou du liquide de Bouin

voire de tissu congelé, type d’anticorps différents pour la

réaction, démasquage ou non des antigènes à l’aide d’un

four micro-ondes, seuil de positivité du marquage diffé-

rent [3]. Le Bladder Cancer Marker Network, a réalisé

une étude sur la variabilité de l’expression de la protéine

p53 par immunohistochimie entre différents laboratoires.

La concordance a été très forte pour les cas franchement

positifs ou négatifs, par contre il a existé une zone grise

entre 1 % et 20 % où la variabilité inter-laboratoires a été

très importante (Figure 3) [84]. Ces différences dans les

cas frontières peuvent aussi expliquer les discordances

entre les différentes études. Cependant les analyses immu-

nohistochimiques restent tout de même hautement sen-

sibles et spécifiques bien qu’un besoin de standardisation

soit nécessaire afin de comparer les résultats des diffé-

rentes études [120].

Schmitz-Dräger [120] a réalisé une revue de la littérature

reprenant 138 études, comprenant 3764 patients, ayant

analysé la valeur pronostique de la protéine p53 par étude

immunohistochimique dans le cancer de la vessie. La sur-

expression de la protéine p53 a été notée dans 36 % des

cas en moyenne (3 à 78 %) dans le cancer superficiel, et

dans 29 à 77 % des cas dans le cancer infiltrant.

Cependant, il y a un grand nombre de variations entre les

différentes séries en ce qui concerne l’anticorps utilisé

(les clones DO-7 et PAb 1801 étant les plus utilisés) ou la

valeur seuil de positivité de la réaction (Tableau 2). Dans

la majorité des études incluant tous les stades du cancer de

la vessie, la sur-expression de la protéine p53 semble être

corrélée au stade pathologique et/ou au grade histologique

[22, 36, 49, 75, 76, 93, 104, 140].

1061

Figure 3 : Variabilité du résultat immunohistochimique de

l’expression de la protéine p53 réalisée par 5 différents labo -

ratoires du Bladder Cancer Marker Network sur 50 tumeurs

(10 de chaque institution). Pour chaque tumeur, 2 lames ont

été envoyées à chaque laboratoire pour une coloration et une

lecture puis elles ont été randomisées parmi les laboratoires

pour une seconde lecture. Le pourcentage de concordance

entre les deux lectures a été rapporté en fonction de l’expres -

sion de la protéine p53 (reproduit avec la permission de

l’American Association for Cancer Research) [84].

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%