Section 1 : La constitution de la société.

LE REGIME GENERAL DE LA SOCIETE

SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE. 1

§1 : LES MODALITES DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE. 1

A. LES REGLES DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE. 1

B. LES SANCTIONS DES REGLES DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE. 6

§2 : LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE. 6

A. LE PRINCIPE. 6

B. LES CONSEQUENCES DE LA PERSONNALITE MORALE. 7

C. LA DUREE DE LA PERSONNALITE MORALE. 8

D. LES LIMITES DE LA PERSONNALITE MORALE. 9

E. LA DISTINCTION ENTRE SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT. 10

SECTION 2 : LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE. 10

§1 : LES REGLES RELATIVES A LA SOCIETE ELLE-MEME. 10

A. LES ACTES DE LA SOCIETE. 10

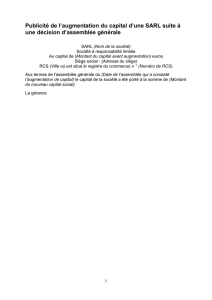

B. L’INTANGIBILITE DU CAPITAL SOCIAL. 11

C. LES COMPTES DE LA SOCIETE. 13

D. LES RESULTATS DE LA SOCIETE. 15

§2 : LES REGLES RELATIVES AUX ASSOCIES. 16

A. LE STATUT DES ASSOCIES DELIBERANTS. 16

B. LE STATUT DES DIRIGEANTS. 17

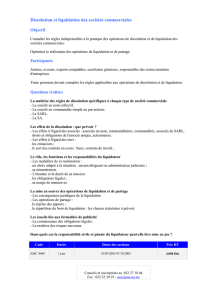

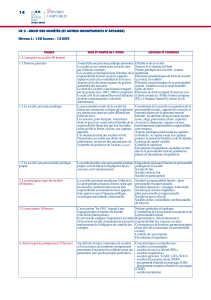

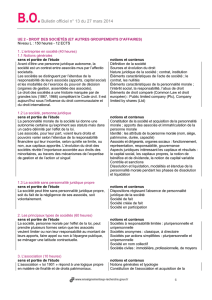

SECTION 3 : LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE. 19

§1 : LES CAUSES DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE. 19

A. L’ARRIVEE AU TERME. 19

B. LA REALISATION OU L’EXTINCTION DE L’OBJET SOCIAL. 19

C. L’ANNULATION DE LA SOCIETE. 19

D. LA VOLONTE DES ASSOCIES. 20

E. LA DISSOLUTION POUR JUSTE MOTIF. 20

F. LA FIN DE LA PLURALITE DES ASSOCIES. 20

G. LA FAILLITE DE LA SOCIETE. 20

H. LA SURVENANCE D’UNE CLAUSE STATUTAIRE SPECIALE. 20

I. LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE SUPPOSANT LA CREATION D’UNE NOUVELLE PERSONNE

MORALE. 21

§2 : LA PUBLICITE DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE. 21

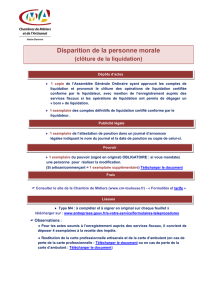

§3 : LES EFFETS DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE. 22

Partie 1 : Le droit commun des sociétés.

Chapitre 1 : Le régime général de la société.

1

LE REGIME GENERAL DE LA SOCIETE

Section 1 : La constitution de la société.

§1 : Les modalités de constitution de la société.

Il s’agit des règles légales déterminant la constitution des sociétés et la

sanction du non respect de ces règles.

A. Les règles de constitution de la société.

La société est constituée par un acte juridique : le contrat que crée ceux qui

créent la société (les associés fondateurs) et qui doit être conclu dans

certaines conditions légales.

1. Les règles applicables aux associés

a. La pluralité des associés.

Jusqu’en 1985, la société était constituée de 2 ou plusieurs associés sans

limitation maximum du nombre d’associés.

Depuis la loi du 11 juillet 1985, certaines exceptions ont été apportées à

cette règle : possibilité de constituer des sociétés unipersonnelles. Avec cette

loi, il existe 2 types de sociétés unipersonnelles : EURL et EARL (exploitation

agricole à responsabilité limitée).

Depuis 2 autres formes sont apparues : les sociétés par action simplifiée

unipersonnelles (SASU) et les sociétés d’exercice libéral unipersonnelles à

responsabilité limités (SELURL). Ces SELURL ont été crées par la loi du

30/12/1990 pour permettre aux membres des professions libérales d’exercer

leur activité avec une forme de société déclinée suivant le modèle

commercial.

La loi exige parfois un nombre minimum d’associés :

SA = min. de 7 associés (Art.225-1 du Code de commerce).

SCA = min. de 4 associés.

Plus rarement, la loi prévoit une limitation du nombre d’associés :

SARL = pas plus de 100 associés (Art.223-2).

GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) = max. de 10

associés.

Partie 1 : Le droit commun des sociétés.

Chapitre 1 : Le régime général de la société.

2

b. La capacité des associés.

Le principe est que toute personne, physique ou morale, peut être associé et

diriger une société.

Les limites à ce principe sont les suivantes. Une personne morale,

fonctionnant sous la forme d’une EURL, ne peut pas être associé unique

d’une autre EURL (Art. 223-5).

De même, la loi exige parfois que les associés de la société soient des

personnes physiques, c’est le cas du GAEC (Art.323-1 du Code rural).

La loi exige parfois que les dirigeants de certaines sociétés soient des

personnes physiques :

SA : le PDG et les membres du directoire sont obligatoirement des personnes

physiques.

SARL et EURL : les gérants sont obligatoirement des personnes physiques

(Art.223-18).

Ce sont des sociétés où la personnalité des associés est la plus occulte, la

plus privée.

En principe, la capacité commerciale n’est pas exigée pour être associé. Mais

certaines sociétés suppose cette capacité : la SNC (Art. 221-1) et la SC

(Art.221-1) pour les commandités.

Conséquence : Un mineur, un incapable majeur ne peuvent pas être

associés dans une SNC ou être commandité dans une SC, mais ils peuvent

être associé dans une SA.

Les personnes qui ont une activité contraire au commerce ne peuvent pas

être associés dans une SNC, ni dans une SC, mais ils peuvent l’être (sauf

gérant) dans une SA et dans une SARL ou commanditaires dans une SC.

Les gérants de la SA et de la SARL doivent être commerçants. La loi exclut de

cette fonction ceux qui ne peuvent pas être commerçants car ils doivent

effectuer des actes commerciaux quotidiennement, la qualité de

commerçants est donc supposée.

Possibilité pour 2 époux de s’associer :

Avant 1982 et 1985 (Lois du 10/07/1982 et du 23/12/1985), 2 époux

ne pouvaient pas constitués à eux seuls une société et ils ne pouvaient

pas être associés ensemble dans les sociétés de personnes (SNC), car

risque de conflits entre créanciers associés et créanciers.

Désormais, il est possible pour 2 époux d’être associés avec d’autres

dans toutes les sociétés et de constituer à eux seuls une société (sauf

GAEC).

Partie 1 : Le droit commun des sociétés.

Chapitre 1 : Le régime général de la société.

3

2. Les conditions à respecter pour la constitution d’une société.

a. Les conditions de fond.

Il doit y avoir la capacité de contracter, un consentement réel et lucide et le

contrat doit avoir un objet et une cause.

Exigences de fond spécifiques :

L’objet social.

Les apports.

La contribution de chaque associé aux bénéfices et aux pertes.

L’affection societatis.

L’objet social :

= Activité qui va être celle de la société.

Cet objet doit être licite et porté sur des choses qui sont dans le commerce

(Art.1833 du Code civil). La société est nulle, si elle a pour objet le trafic

d’organes humains ou la fraude fiscale.

Les apports :

= Prix que l’associé va devoir débourser pour obtenir des parts sociales (droit

d’entrée dans la société).

Art. 1843-4 du Code civil : obligation aux apports, ce qui suppose que les

associés doivent réaliser des apports. Ces apports vont constitués le capital

social, c’est-à-dire la garantie minimale des créanciers de la société.

La loi permet à l’associé de choisir entre 3 types d’apports :

L’apport en numéraire = Somme d’argent que l’associé va payer pour

acquérir ses titres et pour devenir associé.

L’apport en nature = Transfert de la propriété ou la jouissance d’un

bien mobile ou immobile à la société.

L’apport en industrie = Apport que l’associé fait de sa personne à la

société (en temps, en capacité ou en relations). Cet apport ne figure

pas au capital de la société, car on ne peut pas saisir la personne

humaine.

La contribution aux bénéfices et aux pertes :

Tout associé a vocation indissociable à contribuer aux bénéfices et aux

pertes de la société.

Art.1832 et 1844-1 du Code civil.

L’associé a vocation de recevoir des dividendes si la société réalise des

bénéfices. Dans une SARL, contribuer aux pertes, c’est perdre le prix investi

dans les titres sociaux et pas ces biens personnels. Chaque associé doit avoir

cette double vocation.

Partie 1 : Le droit commun des sociétés.

Chapitre 1 : Le régime général de la société.

4

Si il est fait échec ou exception à cette condition légale, on a alors à faire à

une clause léonine ou pacte léonin dont la nullité est édictée par l’art. 1844-

1 du Code civil. Cette clause est un accord entre associés qui brise la

vocation indissociable de l’associé (accord nul, qui porte souvent sur des

cessions).

2 règles apportent une légère atténuation à cette vocation :

Normalement, la répartition des bénéfices est proportionnelle au

montant des apports. Mais les statuts peuvent prévoir une répartition

non proportionnelle. Art. 1844-1 du Code civil.

Alors que normalement les bénéfices doivent être distribués aux

associés, il est cependant possible que la société décide de ne pas

distribuer ces bénéfices et de les garder en réserves facultatives.

L’affectio societatis :

La doctrine et la jurisprudence ont repris cette notion qui n’est pas

consacrée par les textes.

C’est un état d’esprit particulier de l’associé qui doit exister dans chaque

associé pour que la société existe = Intérêt pour la société.

C’est à l’associé, ce qu’est le civisme aux citoyens.

La jurisprudence et la doctrine se sont souvent opposées. Aujourd’hui,

définition constante = Volonté des associés de collaborer ensemble et sur un

pied d’égalité au succès de l’entreprise commune.

Critère de référence pour le dépistage et la sanction des sociétés fictives :

Sociétés qui n’existent que sur le papier, qui n’a pas de réalité concrète, dont

l’objet est frauduleux, illégal (sociétés crées pour frauder le fisc).

b. Les conditions de forme.

Cela concerne toutes les sociétés, sauf la société en participation (Art.1871

du Code civil), car elle n’est pas immatriculée et qu’elle n’a pas la

personnalité morale.

La rédaction d’un écrit :

Le contrat de société doit être rédigé par écrit. Art. 1835 c. civil et art. 2010-

2 c. commerce.

C’est soit un acte sous seing privé, soit un acte authentique. L’acte

authentique est obligatoire, quand il est fait apport à la société de droits

immobiliers.

Avant la loi du 24/07/1966, il était prévu que le juge fasse un contrôle sur

la régularité du contrat de société et des statuts de société. Tous les projets

de contrat de société et de statuts de société devaient être soumis à un juge,

ceci pour que ce juge puisse contrôler la conformité à la loi et au règlement

de ces actes. Cette idée a ensuite été écartée.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

1

/

26

100%