Hypertrophie Bénigne de la Prostate

1

247. Hypertrophie Bénigne de la Prostate

Objectifs principaux

- Diagnostiquer une Hypertrophie Bénigne de la Prostate (HBP).

- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

Objectifs spécifiques

- Savoir que la prévalence de l'HBP augmente avec l'âge.

- Savoir décrire les éléments du diagnostic d'HBP à l'interrogatoire et au toucher rectal

- Savoir apprécier la gène fonctionnelle liée à une HBP à l'interrogatoire

- Connaître les éléments cliniques et para cliniques nécessaires lors de l'évaluation

initiale d'une HBP

- Connaître les éléments cliniques et para cliniques et leurs modalités de prescription,

nécessaires pour la surveillance d'une HBP.

- Etre capable d'identifier les situations nécessitant un avis spécialisé (aggravation

symptomatique, complications, élévation des PSA)

- Connaître les autres pathologies pouvant entraîner des symptômes du bas appareil

urinaire (sténose urétrale, tumeur de vessie, cancer de prostate, neuropathie

périphériques, troubles du transit intestinal, prises médicamenteuses).

- Connaître les indications et les modalités de prescriptions du traitement médical

d'une HBP symptomatique non compliquée.

- Connaître les principes des indications et de la technique des principales

interventions chirurgicales.

2

EPIDEMIOLOGIE

L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une maladie de l’homme après

50 ans. Il s’agit d’une affection très fréquente puisque 80 % des hommes développent

une HBP au cours de leur vie alors que 30 % devront être opérés.

La prévalence de l'HBP varie en fonction de la définition, clinique ou anatomo

pathologique, utilisée. L'HBP histologique (présence d'hyperplasie glandulaire et du

stroma sur des pièces opératoire ou d'autopsie) n'est pas retrouvée avant 30 ans. La

prévalence augmente progressivement dans chaque groupe d'âge, culminant à 88%

chez les hommes entre 80 et 89 ans. L'HBP clinique (présence de symptômes

urinaires) est présente chez 40% des hommes âgés de 60 ans.

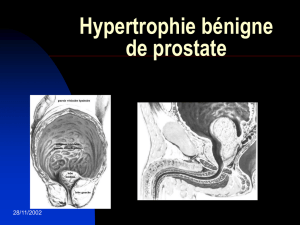

Eu égard à sa situation anatomique, l’augmentation de volume de la prostate

détermine un obstacle au niveau du col vésical avec des conséquences variables sur

les conditions de la vidange vésicale à l’origine de son expression clinique.

PHYSIO-PATHOLOGIE

Le développement de l’HBP créée un obstacle à la vidange vésicale dont le pronostic

est dominé par son retentissement sur la vessie et le haut appareil urinaire.

L’obstruction en rapport avec l’HBP résulte de deux phénomènes :

- une composante mécanique liée à l’augmentation du volume de la prostate ;

- une composante dynamique en rapport avec le tonus du muscle lisse présent dans la

glande prostatique.

En conséquence, la résistance urétrale au passage du flux urinaire augmente. La

vessie compense initialement en s’hypertrophiant ; les caractéristiques du débit

urinaire sont maintenues grâce à une plus forte contraction du détrusor qui

s’hypertrophie. C’est le stade dit de “ vessie de lutte ”. Si l’obstruction se maintient, les

cellules musculaires lisses sont colonisées par du collagène ; il en résulte une

diminution de la compliance vésicale et à terme une incompétence du détrusor. C’est

le stade de vessie “ claquée ” responsable d’une rétention chronique incomplète ou

complète.

3

Les symptômes et le retentissement de l’HBP ne sont pas systématiquement en

rapport avec le volume de la glande.

Le retentissement sur le haut appareil urinaire procède soit d’un obstacle à la vidange

urétérale secondaire à l’hypertrophie du détrusor, soit d’un reflux. Il risque d’aboutir à

bas bruit à une détérioration du parenchyme et donc à une insuffisance rénale plus ou

moins définitive.

Le degré de l’obstruction et de ses conséquences sont variables suivant les individus.

En particulier il n’y a aucun parallélisme anatomoclinique : les symptomes et le

retentissement de l’HBP ne sont pas mécaniquement liés au volume de la glande.

EXAMEN CLINIQUE

Le diagnostic de l’HBP repose sur

- la mise en évidence lors de l’interrogatoire des symptômes en rapport avec

l’obstacle prostatique et le dérèglement fonctionnel vésical,

- la reconnaissance au toucher rectal de l’hypertrophie de la glande prostatique.

SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE

Signes obstructifs

Signes irritatifs

• Retard au démarrage

• Jet en pomme d’arrosoir

• Jet faible

• Gouttes retardataires

• Miction prolongée

• Rétention

• Miction par regorgement

• Pollakiurie

• Impériosité

• Mictions nocturnes

• Urgence mictionnelle

• Volume mictionnel réduit

La sévérité des symptômes et leur retentissement sur la qualité de vie peuvent être

évalués objectivement grâce à la mise au point de système de cotation des

symptômes. Ces scores symptomatiques, sous forme d'auto questionnaire (IPSS)

ne sont pas spécifiques de l'HBP. Ils sont cependant utiles pour évaluer l’efficacité des

méthodes thérapeutiques proposées.

4

L’interrogatoire s’attachera également à préciser les conditions générales du patient,

ses antécédents urologiques, les pathologies et les traitements pouvant affecter la

diurèse et le fonctionnement de la vessie et des sphincters.

EXAMEN PHYSIQUE

- Il repose principalement sur le toucher rectal qui retrouve en cas d’hypertrophie

bénigne une prostate augmentée de volume avec disparition du sillon médian ; elle est

souple, lisse et régulière, de consistance ferme, indolore.

- Le reste de l’examen appréciera l’état des organes génitaux externes et surtout

l’existence éventuelle d’un globe vésical.

COMPLICATIONS EVOLUTIVES

La rétention aigue d’urine nécessite pour soulager le patient d’évacuer la vessie soit

par cathétérisme uréthral, soit par cathétérisme suspubien. La rétention aigue d’urine

n’est pas toujours définitive. Après évacuation des urines vésicales, le sujet peut

retrouver son équilibre mictionnel antérieur ; mais dans 60 % des cas la rétention

risque de se reproduire dans l’année qui suit.

La rétention chronique complète donne lieu à un tableau clinique particulier de

“ fausse incontinence ” s’agissant en fait de mictions par regorgements. Le globe

vésical est en règle facile à reconnaître du fait de son importance. Il n’est pas

douloureux. La recherche d’un retentissement sur la fonction rénale est ici

indispensable. La dérivation des urines vésicales doit être faite tenant compte du

risque de syndrome de levée d’obstacle.

L’infection peut donner lieu à des tableaux variables : prostatite, orchi-épididymite ;

la survenue de calculs de la vessie, secondaires en règle à la stase urinaire.

L’hématurie est rare, habituellement initiale. Devant toute hématurie, le diagnostic

étiologique d'HBP doit rester un diagnostic d'élimination. Il faut vérifier l'absence de

tumeurs urothéliales associées.

LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES

5

L'ECBU est recommandé lors de l'évaluation initiale

L’ECHOGRAPHIE VESICO-PROSTATIQUE ET RENALE.

Moins invasive et moins onéreuse, elle remplace de nos jours l’urographie

intraveineuse longtemps considérée comme l’examen de référence. Elle est réalisée

par voie trans-abdominale et/ou transrectale. Sous réserve d’une technique adaptée,

elle permet d’évaluer :

- Le retentissement de l’obstacle prostatique sur la vessie et les reins (voie

trans-abdominale), le résidu post-mictionnel, la présence d'un diverticule vésical,

d'une lithiase vésicale, d'une dilatation des cavités pyélocalicielles.

- Les caractéristiques morphologiques, le volume de l’HBP (voie transrectale).

L’appréciation du volume est utile en cas d’indication opératoire pour définir la

technique opératoire. Les coupes sagittales permettent mieux que tout autre examen

de reconnaître un lobe médian L’analyse de l’échostructure est globalement en échec

pour identifier un cancer non palpable.

LA DEBITMETRIE

C’est la mesure du débit urinaire, c’est-à-dire du volume uriné en fonction du temps. Le

débit urinaire normal se situe entre 20 et 30 ml/s (figure 8).

La débitmétrie permet d’objectiver et de quantifier la dysurie. L’enregistrement doit être

réalisé dans des conditions aussi proches que possible d’une miction normale ; le

volume uriné doit être supérieur à 150 ml. Sous réserve de variations possibles d’un

enregistrement à l’autre pour un même patient, il est considéré comme franchement

pathologique en dessous de 10 ml/s (figure 9).

DOSAGE DE L’ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE (PSA)

Son intérêt n’est pas de confirmer l’hypertrophie mais de s’assurer de l’absence de

probabilité de cancer prostatique associé. Le PSA est un marqueur spécifique de la

prostate ; il n’est pas pour autant spécifique de cancer. En cas d’augmentation du

volume de la prostate, le taux de PSA peut se trouver augmenté au-dessus du seuil de

normalité (4 nanogrammes/ml). Ce taux est à interpréter en fonction du volume de la

glande. Cependant un cancer de la prostate peut co-exister avec une HBP ; il y a 20 à

40 % de probabilité de cancer de la prostate lorsque le PSA est compris entre 4 et 10

nanogrammes/ml, et 50 à 70 % lorsque le PSA est supérieur à 10 nanogrammes/ml.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%