les mutuelles et cooperatives : une histoire humaniste, preuve de

« LES MUTUELLES ET

COOPERATIVES : UNE HISTOIRE

HUMANISTE, PREUVE DE

DIVERSITE DANS UN PAYSAGE

CAPITALISTE »

Stéphanie ARNAUD

Professeur Associée

ICN Business School

L’Université Nancy 2

CEREFIGE

Cahier de Recherche n°2011-01

CEREFIGE

Université Nancy 2

13 rue Maréchal Ney

54000 Nancy

France

Téléphone : 03 54 50 35 80

Fax : 03 54 50 35 81

www.univ-nancy2.fr/CEREFIGE

n° ISSN 1960-2782

2

« Les mutuelles et coopératives : une histoire humaniste, preuve

de diversité dans un paysage capitaliste »1

1 Article présenté aux QUATRIEMES RENCONTRES INTERNATIONALES, DE LA DIVERSITE », « Faire vivre

la diversité » à CORTE, les 2, 3 et 4 octobre 2008

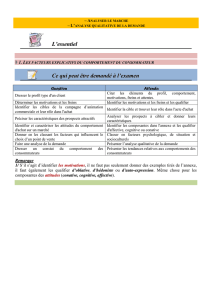

Résumé :

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont animées par des normes sociales

d’entraide et de partage du pouvoir égalitaire. Elles regroupent des salariés, bénévoles,

sociétaires et élus. Quels sont les modes de GRH adaptés aux spécificités de ces entreprises ?

Selon la théorie économique standard, l’homo oeconomicus n’est animé que de motivations

extrinsèques, asociales et amorales. Cette hypothèse étant rejetée dans le cas de l’ESS fondée

sur des valeurs morales et sociales, les préconisations managériales issues de l’économie

standard peuvent s’avérer contre-productives (cf littérature sur « les coûts cachés des

incitations »). A l’aide de la théorie de l’autodétermination, nous expliquons ce phénomène et

préconisons une GRH « conforme aux principes de la philosophie humaniste ».

Mots clés : Entreprises de l’économie sociale et solidaire / GRH humaniste / motivations

autorégulées / coûts cachés des

incitations.

Abstract:

Third sector organizations share a set of values and social norms, such as mutual assistance

and an egalitarian power sharing. Employees, voluntary workers, members and elected

representatives, constitute their human resources. What kinds of HRM types are appropriated

for the specific characteristics of these organizations? According to standard economic theory,

homo oeconomicus is only driven by asocial and amoral extrinsic motivations. Since the third

sector is based on moral and social values, this hypothesis is rejected. In consequence, for this

sector, standard economic recommendations, in terms of management, can be

counterproductive (See literature on the “hidden costs of incentive systems”). Using self-

determination theory (SDT) we explain these counterproductive effects, and we recommend a

HRM type based on the principles of humanist philosophy.

Key words: third sector organizations / Humanist HRM / self-regulated motivations / hidden

cost of incentives

3

Introduction

Les entreprises à but non lucratif sont regroupées dans le secteur « d’économie sociale et

solidaire », qui comprend les mutuelles, les coopératives, les diverses formes associatives, etc.

D'une part, tous ces organismes sont régis par un ensemble de règles institutionnelles de

gouvernance et une philosophie commune :

- principe de démocratie participative et égalitaire selon le principe « un homme = une

voix », lucrativité limitée, indivisibilité du capital propre de l’entreprise,

- valeurs et missions d’entraide sociale ; primautés de la personne sur l’économique et

de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel.

D'autre part, ces entreprises « sociales » combinent divers types de ressources humaines :

salariés, bénévoles, sociétaires, élus, etc. Quels sont les modes de GRH adaptés aux

spécificités de ces entreprises à but non lucratif ? Quelles préconisations managériales peut-on

établir afin d’améliorer l’efficience de ces entreprises ?

Nous allons voir que ces entreprises trouvent leur raison d’être dans des valeurs morales et

dans leur désir d’appliquer les normes sociales d’entraide et de réciprocité. Elles sont

porteuses d’un « sens collectif » fort et sont issues des mouvements humanistes du 19ièmes

siècle (Section 1). Or, selon l’économie néoclassique standard, l’homo oeconomicus n’est

animé que de motivations extrinsèques (agir sous l’effet d’incitations externes à la tâche, pour

obtenir par exemple une rémunération ou éviter une punition), de surcroît asociales et

amorales. Cette hypothèse s’éloigne donc d’autant plus de la réalité que l’on se rapproche des

entreprises à but non lucratif, puisque ces dernières sont animées par des valeurs morales et

normes sociales fortes. Par conséquent, nous proposons d'élargir le cadre conceptuel de

l'homo oeconomicus en intégrant les motivations intrinsèques (le plaisir issu directement de la

réalisation d’une tâche), ainsi que les motivations extrinsèques internalisées (vouloir adopter

un comportement ou réaliser un acte pour les valeurs et normes véhiculées ou atteintes)

(Section 2). Cet élargissement du spectre des motivations de l'homme au travail permet

d'expliquer « les coûts cachés des incitations » dont témoignent de nombreuses études

expérimentales et enquêtes de terrain. Nous allons voir, en effet, que les préconisations en

matière de GRH issues de l’économie standard peuvent s’avérer contre-productives pour les

entreprises de l'économie sociale (Section 3). La théorie de l’autodétermination (Deci &

Ryan, 2000) développée en psychologie et appliquée aux situations de travail, permet non

seulement d’expliquer ce phénomène, mais elle contient également un ensemble de

préconisations managériales pour stimuler les motivations intrinsèques et extrinsèques

internalisées des acteurs de l’entreprise. Cet article a donc pour vocation d’identifier des

modes de GRH pouvant nourrir la recherche d’efficience poursuivie par les organisations

« sociales ».

1. Historique et spécificités idéologiques et institutionnelles des entités de l’économie

sociale.

Au 19ième siècle, la volonté de lutter contre les dégâts du capitalisme industriel, tout en

refusant l'étatisation des moyens de production trouve comme solution l’invention de

nouvelles formes d'organisation d'entreprise, dans lesquelles le pouvoir et la propriété sont

partagés. Nous allons rappeler les mouvements sociaux et idéologiques qui ont fait naître

l’économie sociale et présenter ses spécificités institutionnelles actuelles.

4

1. 1. Son histoire et ses fondements idéologiques.

1. 1. 1. Son histoire

Au Moyen Age, les guildes, confréries, jurandes, compagnonnages et corporations

représentent les ancêtres de l’économie sociale. Les premières coopératives et mutuelles

apparaissent dans les années 1830. En 1844, « la Société des équitables pionniers de

Rochdale », coopérative de 28 ouvriers tisserands, voit le jour près de Manchester et

représentera un des plus grands succès dans l’histoire de cette forme organisationnelle. En

France, ce n’est qu’en 1852 que les sociétés de crédit mutuel sont reconnues par décret et en

1867 que la constitution d’entreprises coopératives devient légale. Quant à la loi fondatrice de

la mutualité, elle date de 1898. Pourtant, c’est en 1846 que Jean-Baptiste Godin, industriel

humaniste voulant supprimer la misère ouvrière et associer développement économique et

social, crée son entreprise, à laquelle il adosse « son Palais social » ou « Familistère », avec

un ensemble de services sociaux (loisirs, retraites) et une mutuelle. De 30 salariés au départ,

son entreprise passe en 1880 à 1500 membres et devient une coopérative ouvrière de

production, qui existera jusqu’en 1968. Tout au long du 19ième siècle, un combat contre la Loi

Le Chapelier est mené par les sociaux chrétiens (Frédéric Le Play, Charles Gide), les

républicains laïcs, les socialistes (Jean Jaurès), les solidaristes (Léon Bourgeois), pour

restaurer le droit de créer des regroupements volontaires sur des bases professionnelles.

Ces différents courants idéologiques refusent de croire que la pauvreté du prolétariat et la

misère constituent des faits inéluctables qui seraient aggravés par l’action volontaire –

contrairement aux libéraux qui défendent la thèse inverse – sans vouloir pour autant étendre à

l’excès le rôle de l’Etat. Pour eux, la solution se trouve dans l’action collective et volontaire

des personnes intéressées, accompagnée éventuellement du soutien étatique. La création de

mutuelles et de coopératives de production et de consommation doit permettre de lutter contre

la pauvreté et la croissance numérique du prolétariat en encourageant les producteurs

indépendants et l’entraide. Le mouvement mutualiste est ainsi né de la volonté des salariés de

développer des systèmes de solidarité pour se prémunir collectivement contre les risques de

maladie et d'invalidité.

L’idéologie de l’économie sociale ne relève donc pas du libéralisme économique

« pur », qui refuse toute intervention de l’Etat dans la sphère économique et prône le recours

au marché et aux actions privées pour toute création et allocation de richesses. Elle ne relève

pas non plus du socialisme « pur » selon lequel l’Etat doit organiser la solidarité nationale et

corriger les inégalités en s’appuyant sur un système de redistribution obligatoire et un service

public centralisés, des entreprises nationales, une économie gérée administrativement par « le

plan », etc. Les coopératives et mutuelles s’appuient sur le marché, (leurs activités sont

marchandes) sans toutefois avoir pour objectif « la constitution de profits ». Nous allons voir

que l’économie sociale relève d’une idéologie « humaniste » et plus précisément

« personnaliste », car elle place « la personne », avec sa liberté, sa responsabilité et sa dignité,

au centre de l’action économique.

1. 1. 2. L’humanisme comme fondement idéologique

L’humanisme englobe de nombreuses écoles de pensée (courants de la Renaissance et du

siècle des Lumières), dont le « personnalisme » développé au 20ième siècle, qui a pour

affirmation centrale « l’existence de personnes libres et créatrices » (Mounier, 1949, p.4).

L’homme n’est pas un être prédéterminé, par une divinité, la Nature, le Cosmos, ou la Cité,

5

mais un être autonome et responsable, qui trouve ses fins et ses raisons d’exister en lui. Il se

distingue de l’animal par sa sphère de liberté, par sa capacité à s’autodéterminer et à vouloir

donner un sens à sa vie. Quelles sont les conditions propices à l’expression de cette quête « de

l’auto accomplissement » (Leroux, 1999, p.46), à cette logique de l’autodétermination ?

- Premièrement, la personne a besoin d’un espace de liberté et d’autonomie pour se

créer, se déterminer et choisir les modalités d’élaboration et d’expression de sa personnalité.

L’action doit exprimer et ce faisant, prolonger et développer l’identité de l’acteur.

- Deuxièmement, la quête de l’auto accomplissement conduit la personne à vouloir

exprimer et concrétiser ses talents et qualités qu’elle sent détenir en elle de façon potentielle

(Leroux, 1999). Ce qui se traduit par un besoin d’éprouver ses compétences, de les affirmer et

de les stimuler. Pour cela, l’homme doit pouvoir façonner la matière et plus largement le

monde extérieur afin de s’exprimer et imprimer en lui, à la manière de l’artiste, ses talents et

sa personnalité.

- Troisièmement, la philosophie personnaliste postule la nécessité, pour la personne,

de convoquer le regard d’autrui sur ses actions, afin d’en obtenir la reconnaissance,

indispensable à un sentiment complet d’existence. « Mis en appel, notre jugement réclame le

concours d’un tiers, appelé à porter sa propre évaluation sur notre acte et ce qu’il révèle. »

(Leroux, 1999, p.73.) Le personnalisme présente l’altérité comme constitutive de notre pleine

humanité. La rencontre avec l’Autre engendre une nouvelle naissance pour l’individu car

désormais il est aux yeux d’autrui. « On me regarde, donc je existe » (Todorov, 1995, p.38).

Mais ce sentiment d’existence grâce à la reconnaissance d’autrui doit être maintenu tout au

long de la vie : A chaque nouvelle rencontre, le sujet va tenter d’obtenir la reconnaissance de

l’autre afin de se sentir exister à ses yeux. « L’appétit de la reconnaissance est désespérant.

(…) Notre incomplétude est donc non seulement constitutive, elle est aussi inguérissable »

(Todorov, 1995, p.118). Cette demande de reconnaissance par le regard d’autrui participe à la

recherche d’intériorité du sujet, à l’élaboration de son identité, et l’aide ainsi à répondre à la

question « Qui suis-je ? », voire « Quel sens donner à ma vie ? ». « La personne nous apparaît

aussi comme une présence dirigée vers le monde (…) Les autres personnes ne la limitent pas,

elles la font être et croître. Elle n’existe que vers autrui, elle ne se connaît que par autrui, elle

ne se trouve qu’en autrui. L’expérience primitive de la personne est l’expérience de la

seconde personne. Le tu, et en lui le nous, précède le je, ou au moins l’accompagne »

(Mounier, 1949, p33).

En résumé, pour vivre pleinement cette quête d’autodétermination et

d’accomplissement de soi, la philosophie personnaliste affirme que la personne a besoin d’un

espace de liberté et d’autonomie, de la possibilité d’exprimer ses talents potentiels et ses

compétences (Leroux, 1999), et enfin, de pouvoir convoquer un regard bienveillant d’autrui,

afin d’en recueillir une attention suffisante, nécessaire à l’obtention d’une reconnaissance

(Mounier, 1949 ; Todorov, 1995). Cependant, la création de soi par soi « ne peut se déployer

sans un confort matériel minimum. Quand l’être humain ne peut satisfaire des besoins

physiques élémentaires, des désirs psychiques primordiaux ou des exigences sociales

fondamentales, il ne vit plus. Tout au plus, survit-il » (Leroux, 1999, p.133-134). L’économie

sociale a justement comme mission d’éviter que toute personne soit « affamée,

désespérée ou exclue », avec comme objectif de promouvoir une organisation

économique créatrice de lien social et d’entraide, reposant sur des personnes libres et

responsables. Elle défend les initiatives privées « à utilité sociale », comme le revendiquent

les chartes française et européenne de ce secteur économique.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%