ABREVIATIONS :

ABREVIATIONS :

ADA : Adénosine Désaminase.

ADN : Acide Désoxyribonucleique.

ANP : Atrial Natriuretic Peptide.

BCG : Bacille de Calmette et Guérin.

BK : Bacille de Koch.

CMI : Concentration minimale inhibitrice.

CRP : C Reactive Protein.

DELM : Direction d’Epidémilogie et de Lutte contre les Maladies.

EEG : Electroencéphalogramme.

GI : Growth Indicator.

HSR : Hôpital des Spécialités de Rabat.

IDR : Intra Dermo Réaction.

LCR : Liquide Céphalo-Rachidien.

LJ : Loweinstein- Jensen.

MGIT : Mycobacteria Growth Indicator Tube.

MT : Mycobacterium Tuberculosis.

MTB : Méningite Tuberculeuse.

NCCLS : National Comittee for Clinical Laboratory Standards.

NFS : Numération et Formule Sanguine.

OMS : Organisation Mondiale de la Santé.

PCR : Polymerase Chain Reaction.

PL : Ponction Lombaire.

RGM : Rapid Growth Mycobacteria.

RMN : Résonance Magnétique Nucléaire.

SFM : Société Française de Microbiologie.

TAG : Téchnique d’Amplification Génique.

TCH : Hydrazide de l’acide Thiophèle Carboxilique.

TCT : Test cutané à la tuberculine.

TDM : Tomodensitométrie.

TPHA : Treponema Pallidum Hemaglutination Assay.

VDRL : Veneral Disease Reaserch Laboratory.

VIH : Virus d’Immuno- déficience Humaine.

VPN : Valeur Prédictive Négative.

VPP : Valeur Prédictive Positive.

VS : Vitesse de Sédimentation.

PLAN :

Introduction 1

PREMIERE PARTIE

CHAPITRE I : Historique , Epidémiologie, Physiopathologie.

I-1. Historique………………………………………………………………… 4

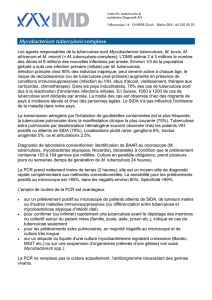

I-2. Epidémiologie……………………………………………………………. 5

I-2-1. Généralité………………………………………………………… 5

I-2-2. Facteurs favorisants……………………………………………. 5

I-2-3. Situation nationale……………………………………………… 6

I-2-4. Données épidémiologiques sur la méningite tuberculeuse…. 7

I-3. Physiopathologie…………………………………………………………. 8

CHAPITREII : Etude du germe

II-1. Généralités ……………………………………………………………….11

II-2. Classification…………………………………………………………… 11

II-3. Habitat……………………………………………………………………. 12

II-4. Pouvoir pathogène……………………………………………………… 12

II-5. Mode de contamination………………………………………………… 13

II-6. Caractères bactériologiques…………………………………………… 14

II-6-1. Caractères culturaux…………………………………………… 14

II-6-2. Caractères morphologiques…………………………………… 15

II-6-3. Constitution chimique de la paroi…………………………..… 17

II-6-4. Caractères biochimiques……………………………………… 18

II-6-5. Vitalité et résistance…………………………………………… 18

II-6-6. Caractères génétiques………………………………………… 18

CHAPITREIII : Diagnostic positif de la méningite tuberculeuse

III-1. Anamnèse …………………………………………………………..… 21

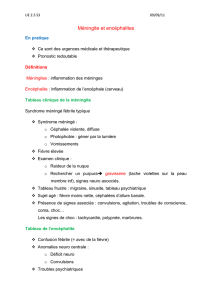

III-2. Tableau clinique……………………………………………………… 21

III-3. Formes cliniques……………………………………………………… 25

III-4. Examens para cliniques……………………………………………… 28

III-4-1. Intradermoréaction (IDR) …………………………………… 28

III-4-2. Examens biologiques sanguins……………………………… 31

III-4-3. Fond d’œil………………………………………………………. 32

III-4-4. Examens radiologiques……………………………………….. 32

a) Tomodensitométrie (TDM) ……………………………. 33

b) Imagerie par résonance magnétique (IRM) ………… 34

c) Angiographie……………………………………………. 37

III-4-5. Electro encéphalogramme……………………………………. 39

III-4-6. Anatomo-pathologie…………………………………………….39

CHAPITRE IV : Etude du liquide céphalo rachidien (LCR)

IV-1. Rappel anatomique et physiologique……………………………….. 40

IV-2. Ponction lombaire (PL) ………………………………………………. 40

IV-3. Aspect du LCR………………………………………………………… 43

IV-4. Cytologie……………………………………………………………….. 43

IV-5. Biochimie……………………………………………………………….. 43

IV-6. Acide lactique………………………………………………………… 45

IV-7. Pression partielle d’oxygène…………………………………………. 45

IV-8. PH et bicarbonate………………………………………………………45

IV-9. Diagnostic bactériologique…………………………………………… 46

IV-9-1. Prélèvement…………………………………………………… 46

IV-9-2. Examen direct…………………………………………………. 46

IV-9-3. Culture………………………………………………………….. 48

IV-9-4. Application des méthodes de biologie moléculaire…………53

a) La mise en évidence par Polymerase Chain Reaction (PCR).. 53

b) La recherche du germe par sonde nucléique…………………. 58

IV-9-5. Les tests immunologiques…………………………………….59

IV-10. Mesure de l’adénosine désaminase (ADA) ………………………. 60

IV-11. La détection de l’acide tuberculostéarique…………………………61

IV-12. Identification des mycobactéries…………………………………… 61

IV-13. Etude de la sensibilité aux antibiotiques (antibiogramme) ……… 64

IV-14. Détection rapide de la résistance des mycobactéries tuberculosis

a la rifampicine……………………………………………………… 67

CHAPITRE V : Recherche de tuberculose extra méningée et

diagnostic différentiel

V-1. Recherche de localisation extra méningée………………………… 68

V-2. Diagnostic différentiel………………………………………………… 68

CHAPITREVI: Pronostic, Evolution et Complications

VI-1. Evolution……………………………………………………………….71

VI-2. Complications à distance et séquelles…………………………… 72

CHAPITREVII : Traitement et prophylaxie

VII-1. Antituberculeux……………………………………………………… 75

VII-2. Modalités de prescription………………………………………….. 80

VII-2-1. Traitement anti tuberculeux………………………………… 80

VII-2-2. Traitement immunomodulateur……………………………. 83

VII-2-3. Traitement symptomatique…………………………………. 85

VII-3. Prophylaxie………………………………………………………….. 86

VII-3-1. Vaccination par le BCG……………………………………… 86

VII-3-2. Chimioprophylaxie…………………………………………… 87

VII-3-3. Recommandations générales……………………………… 88

DEUXIEME PARTIE

Introduction……………………………………………..…………………… 90

Matériels et méthodes………………………………………………..……. 90

Résultats…………………………………………………………..………… 91

Répartition de la population……………………………….…………. 91

Diagnostic d’admission………………………………..……………… 92

Examens complémentaires…………………………………………… 93

Traitement………………………………………………..…………….. 95

Evolution………………………………………………………………… 97

Discussion…………………………………………………………………… 97

Conclusion…………………………………………………………………… 106

LES TABLEAUX :

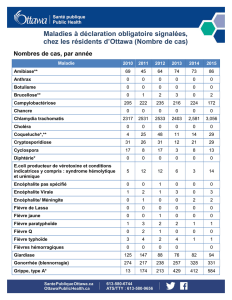

Tableau 1: Interprétation de l’intradermoréaction à la tuberculine. …………………….. 29

Tableau 2: Dénombrement des BAAR par champ. …………………………………………… 47

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des différents caractères des mycobactéries ……….. 64

Tableau 4 : pourcentage des différents signes cliniques. …………………………………. 93

Tableau 5 : Examens complémentaires du sang. ……………………………………………. 93

Tableau 6 : caractères biochimiques du LCR. ……………………………………………….. 94

Tableau 7 : les schémas thérapeutiques utilisés en cas de MTB. ………………………… 96

Tableau 8 : Résultats de l’évolution des malades ayant une MTB. ……………………….. 97

Tableau 9 : comparaison des sensibilités de l’examen direct et de culture. ………….. 100

LES FIGURES :

Figure1 : Physiopathologie de l’infection tuberculeuse. …………………………………… 10

Figure2 : Aspect des colonies de M .tuberculosis en chou-fleur. ……………………… 15

Figure3 : Colorisation de Ziehl Neelsen. Les bacilles apparaissent rouges sur un fond

bleu de la préparation. ………………………………………………………………… 16

Figure4 : Coloration à l’auramine: les bacilles apparaissent jaunes fluorescents sur un

fond rouge. ……………………………………………………………………………… 16

Figure5: schéma illustrant la constitution de la paroi du mycobacterium tuberculosis. 17

Figure6 : Coupe axiale en séquence pondéré en T1 après injection de produit de

contraste : épaississement et rehaussement méningés des citernes de la

bases avec des Tuberculomes leptoméninges. ………………………………….. 36

Figure7 : Coupe sagittale après injection de produit de contraste : Tuberculomes sus

et sous-tentoriels rehaussés intensément par le produit de contraste. …… 37

Figue8 : Rétrécissement et des irrégularité de l’artère cérébrale moyenne gauche. .. 38

Figure9 : aspect du milieu LJ. ……………………………………………………….……….…… 49

Figure10 : Schéma montrant les techniques d’amplification génique . ……………….… 54

Figure11 : Distribution par age et sexe. ……………………………………..………………… 92

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

1

/

131

100%