2, corrigé - bmlettres.net

Entraînement à la question bonus de l’oral

Deux passages du § 2, traduits de diverses façons : commenter ces différences.

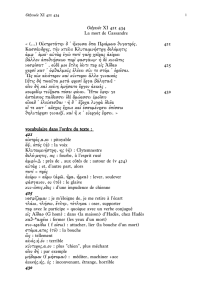

1°) γένοιτο δ᾽ ἂν ἐμμελὴς ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῖς, εἰ τοῖς τοιούτοις τῶν ἀναγνωσμάτων ὁμιλοῖεν, ἃ μὴ

μόνον ἐκ τοῦ ἀστείου τε καὶ χαρίεντος ψιλὴν παρέξει τὴν ψυχαγωγίαν, ἀλλά τινα καὶ θεωρίαν οὐκ

ἄμουσον ἐπιδείξεται, οἷόν τι καὶ περὶ τῶνδε τῶν συγγραμμάτων φρονήσειν ὑπολαμβάνω·

Cela ne se peut mieux faire, à mon avis, qu’en le délassant sur quelque sujet agréable, & où

l’instruction soit meslée avec le plaisir. Perrot d’Ablancourt, 1664.

Je pense encore que ce loisir leur serait plus utile s’ils l’employoient à lire des ouvrages qui pussent

tout à la fois les charmer par les grâces et la délicatesse du style, et présenter à l’imagination des

objets intéressans tels qu’ils en trouveront, je crois, dans ce petit ouvrage. Belin de Ballu, 1788.

Toutefois, ce repos ne leur sera profitable que s’ils s’appliquent à lire des oeuvres qui ne les

charment pas uniquement par un tour spirituel et une agréable simplicité, mais où l’on trouve la

science jointe à l’imagination, comme on les reconnaîtra, je l’espère, dans ce livre. Talbot, 1866.

Commentaire du 1°)

Voici une traduction qui est un modèle de raccourci, d’abord dans « à mon avis » pour traduire

ὑπολαμβάνω. Perrot rend le système hypothétique γένοιτο δ᾽ ἂν […] εἰ […] ὁμιλοῖεν par la formule

« Cela ne se peut […] qu’en ». Il transforme la structure μὴ μόνον […] ἀλλά […] καὶ en une simple

addition. Il simplifie les deux longues périphrases de Lucien en une métaphore de deux substantifs

et un verbe : « l’instruction soit meslée avec le plaisir » : ἀστείου (agréable, joli, gracieux),

χαρίεντος (synonyme très voisin), ψιλὴν ψυχαγωγίαν (simple divertissement), devient « avec le

plaisir », θεωρίαν (observation, étude), οὐκ ἄμουσον (litote signifiant « non étranger aux muses »),

ἐπιδείξεται (montrer par un raisonnement), οἷόν τι καὶ περὶ τῶνδε τῶν συγγραμμάτων φρονήσειν

(capable de faire réfléchir à ce qui est écrit) devient « instruction ». Le sens global est cependant

respecté, et a le mérite littéraire d’une belle structure de parallélisme.

Belin de Ballu conserve la forme du système hypothétique dans sa traduction, et colle au texte grec

d’assez près. Il introduit la notion de « style », mais réduit la portée de οὐκ ἄμουσον en choisissant

un terme très général, « intéressans ». Il supprime aussi la notion de réflexion contenue dans

φρονήσειν. Il introduit aussi une sorte de modestie d’auteur en traduisant le démonstratif τῶνδε

τῶν συγγραμμάτων par « petit ouvrage ». Rien n’est perdu dans le texte original, et c’est assez

fidèle, et clair à la lecture.

La traduction de Talbot, en une seule phrase, est assez proche du texte également. On doit noter

cependant qu’il renforce le lien logique entre les deux membres de phrase, en introduisant la

structure négative conditionnelle « ne … sera … que si ». Dans le groupe de mots ἐκ τοῦ ἀστείου τε

καὶ χαρίεντος ψιλὴν παρέξει τὴν ψυχαγωγίαν il rapproche ψιλὴν et χαρίεντος, éloignant ainsi ψιλὴν

de ψυχαγωγίαν. Θεωρίαν οὐκ ἄμουσον devient aussi « science jointe à l’imagination »,avec une

intensification du premier mot, et un éloignement du second. On peut aussi relever le choix de

traduire ὑπολαμβάνω par « j’espère ». Mais globalement, il reste assez clair et juste.

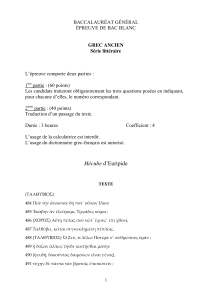

2°) Γράφω τοίνυν περὶ ὧν μήτε εἶδον μήτε ἔπαθον μήτε παρ᾽ ἄλλων ἐπυθόμην, ἔτι δὲ μήτε ὅλως

ὄντων μήτε τὴν ἀρχὴν γενέσθαι δυναμένων. Διὸ δεῖ τοὺς ἐντυγχάνοντας μηδαμῶς πιστεύειν αὐτοῖς.

Je vais donc dire des choses que je n’ay jamais ni veuës ni oüies, & qui plus est, qui ne sont point,

& ne peuvent estre, c’est pourquoy qu’on se garde bien de les croire. Perrot d’Ablancourt, 1664.

J’écris donc ici des aventures qui ne sont point arrivées, dont je n’ai jamais été témoin et que

d’autres ne m’ont point apprises. Je parle de choses qui n’ont jamais eu d’existence et n’ont pu en

avoir, et j’exhorte ceux qui les liront à n’y ajouter aucune foi. Belin de Ballu, 1788.

Je vais donc raconter des faits que je n’ai pas vus, des aventures qui ne me sont pas arrivées et que

je ne tiens de personne ; j’y ajoute des choses qui n’existent nullement, et qui ne peuvent pas être :

il faut donc que les lecteurs n’en croient absolument rien. Talbot, 1866.

Je fais donc un récit ni oculaire, ni personnel, ni emprunté, d’événements totalement irréels et

impossibles : par conséquent, absolument pas fiable. Forcément. BM, 2014.

Commentaire du 2°)

La traduction de Perrot est très proche du texte grec, avec peut-être une légère atténuation du sens

du verbe ἔπαθον, et du verbe ἐπυθόμην, ramené à la seule connaissance orale. Le sens très

générique de τοὺς ἐντυγχάνοντας est bien rendu par « on », et le sens intensif des diverses négations

aussi : μήτε ὅλως traduit par « ne … point » est conforme au sens du XVIIème siècle, même si

μηδαμῶς est atténué par la litote « qu’on se garde bien » au lieu du sens littéral « qu’on ne … pas

du tout ».

Belin de Ballu a tendance à développer, en explicitant : il introduit la notion d’aventure, développe

le sens du verbe grec « voir », εἶδον, par la périphrase « être témoin ». Il coupe la première phrase

en deux périodes, et réunit sa seconde partie avec la deuxième phrase de Lucien, ce qui fait porter sa

conclusion sur la seule possibilité ou impossibilité d’exister de telles « aventures » ou « choses ».

De même, il ajoute le verbe « exhorter », supprimant ainsi l’aspect apparemment logique de Lucien,

qui écrit Διὸ δεῖ et suggère de la sorte une nécessité intellectuelle. Le développement porte aussi

sur τοὺς ἐντυγχάνοντας, traduit par une proposition relative : « ceux qui les liront ».

La traduction de Talbot est plutôt neutre, et proche de la forme de la phrase grecque. Notamment, le

groupe de mots ὧν […] μήτε ἔπαθον traduit par « qui ne me sont pas arrivées » laisse au verbe

πάσχω sa signification générale, « être affecté par ». En revanche Talbot « ajoute » explicitement ce

même verbe pour opérer la transition entre les deux premiers grands membres de phrase. Et il garde

très bien la force logique de la conclusion de Lucien, mais comme Belin de Ballu, il introduit la

notion de lecture.

La traduction BM est très lapidaire, elle remplace par des adjectifs au sens concret tous les verbes

de la proposition relative composée de Lucien. Elle gomme la transition ἔτι δὲ, que Perrot rendait

très bien par « qui plus est ». La parataxe de BM remplace ainsi la syntaxe complexe de Lucien, au

bénéfice de la brièveté ou de la sécheresse, en supprimant τοὺς ἐντυγχάνοντας, donc toute notion de

public ou de lecteur, implicites sans doute dans le mot « récit » du début pour traduire γράφω. La

signification d’obligation de δεῖ est rendue par le suffixe en « -able » de l’adjectif « fiable », et

ironiquement renforcée par le décalage de « Forcément ».

1

/

2

100%