Les douleurs neuropathiques - Neuropathic pain

Mise au point

Mise au point

226

La Lettre du Neurologue - Vol. X - n°7 - septembre 2006

Les douleurs neuropathiques

Neuropathic pain

# D. Bouhassira*, N. Attal*

* INSERM U-792, centre d’évaluation et de traitement de la douleur, hôpital Ambroise-Paré,

Boulogne-Billancourt.

POINTS FORTS

L’étude des douleurs neuropathiques représente un des

domaines les plus actifs de la recherche sur la douleur.

Le diagnostic et l’évaluation clinique de ces douleurs sont

désormais facilités par la validation récente en France d’outils

spéciques comme le questionnaire DN4 (Douleur neuropathi-

que en 4 questions) et le questionnaire d’évaluation spécique

des douleurs neuropathiques NPSI (Neuropathic Pain Symptom

Inventory), déjà traduits dans de nombreuses langues.

La physiopathologie de ces douleurs, objet de multiples

travaux expérimentaux, fait intervenir des mécanismes

périphériques (décharges ectopiques, changements phé-

notypiques) et centraux (sensibilisation, modications des

mécanismes de modulation).

Les avancées thérapeutiques reposent essentiellement sur

de nouveaux antiépileptiques comme la prégabaline (déjà

disponible, AMM “douleur neuropathique périphérique”) et la

lancosamide (en développement clinique avancé), ainsi que de

nouveaux antidépresseurs, comme la duloxétine (non encore

disponible, AMM “douleur neuropathique du diabète”).

Les traitements de première et de seconde intention font

désormais l’objet d’un consensus sur le plan européen.

La prise en charge non pharmacologique des douleurs neuro-

pathiques réfractaires doit faire appel à des centres spécialisés.

Mots-clés : Douleur neuropathique – Évaluation –

Diagnostic – Traitement pharmacologique.

SUMMARY

The study of neuropathic pain represents one of the

most active fields of pain research. The diagnosis and

clinical assessment of neuropathic pain are now faci-

litated by the recent development and validation in

French of a specific questionnary, called DN4

(Douleur

neuropathique en 4 questions)

and NPSI (Neuropathic

Pain Symptom Inventory), which have now been trans-

lated in various languages. The mechanisms of neuro-

pathic pain have been studied extensively over the last

few years. They include ectopic neuronal discharges

and phenotypic changes at the periphery, and central

sensitization and alteration of inhibitory controls at

the central level. Therapeutic advances include newer

antiepileptics, such as pregabalin and lancosamide, a

potassium channel blocker, and new antidepressants

such as duloxetine. European guidelines for the pharma-

cological treatment of neuropathic pain have recently

been published. In refractory patients, other therapeutic

options such as central neurostimulation or surgery

necessitate specialized advice.

Keywords: Neuropathic pain – Assessment – Diagnosis –

Pharmacological treatment.

trois notions ont été complètement contredites par une série

de travaux menés ces dernières années. Des progrès considé-

rables ont été réalisés dans la compréhension des mécanismes

physiopathologiques qui sont analysés aujourd’hui aux niveaux

moléculaire et cellulaire. Concernant les traitements, les très

nombreuses études conduites au cours des dix dernières années

ont montré que la prise en charge de ces patients pouvait être

envisagée de façon plus rigoureuse et rationnelle. Enfin, des

données épidémiologiques nouvelles fournies par une étude

française récente en population générale – l’étude STOPNEP

(STudy Of the Prevalence of Neuropathic Pain) –, permettront

bientôt d’estimer pour la première fois la prévalence de ces

douleurs en population générale.

L’

étude des douleurs neuropathiques représente sans

conteste l’un des domaines les plus dynamiques des

recherches sur la douleur, comme en témoigne notam-

ment le nombre considérable et toujours croissant de publi-

cations consacrées chaque année à ce sujet. Il s’agit là d’une

évolution profonde, car ces douleurs, considérées comme relati-

vement rares, assez mystérieuses sur le plan physiopathologique

et très difficiles à prendre en charge sur le plan thérapeutique,

ont longtemps été négligées par la communauté médicale. Ces

LN7-UNEbis.indd 226 21/09/06 15:59:48

Mise au point

Mise au point

227

Système nerveux central

Neuroplasticité

Sensibilisation

centrale

Altération

des systèmes

de modulation

Système nerveux périphérique

Changements

phénotypiques

Changements

phénotypiques

Décharges

ectopiques

Décharges

ectopiques

Lésion

bre C

bre Aβ

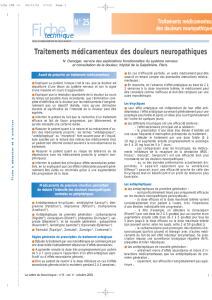

Figure 1.

Illustration schématique des principaux mécanismes

périphériques et centraux à l’origine des douleurs des neuro-

pathies périphériques.

La Lettre du Neurologue - Vol. X - n°7 - septembre 2006

DIAGNOSTIC

Les douleurs neuropathiques se caractérisent par leur grande

richesse d’expression sur le plan sémiologique. Les patients peu-

vent se plaindre de douleurs spontanées continues (brûlures,

sensations de froid douloureux, etc.), ou paroxystiques (décharges

électriques, coups de couteau, etc.), souvent associées à des dou-

leurs provoquées par des stimulations mécaniques (frottement,

pression légère) ou thermiques (surtout froides) de faible inten-

sité, particulièrement invalidantes, appelées “allodynie” (douleur

évoquée par des stimulations normalement non douloureuses)

ou “hyperalgésie” (augmentation de la douleur évoquée par des

stimulations normalement faiblement douloureuses).

Aussi, en pratique, le diagnostic de douleur neuropathique est

exclusivement clinique. Il repose sur un interrogatoire bien

conduit et un examen clinique de la sensibilité. Les examens

complémentaires sont cependant souvent nécessaires pour le

diagnostic étiologique ou l’évaluation de la lésion neurologique

sous-jacente.

L’interrogatoire doit s’attacher à repérer certains descripteurs

caractéristiques des douleurs neuropathiques tels que les brûlu-

res, les décharges électriques, ainsi que la présence, dans le même

territoire, de sensations anormales, mais non douloureuses

(paresthésies/dysesthésies), décrites comme des fourmillements,

des picotements ou encore un engourdissement.

L’examen clinique permet, en règle générale, de montrer que

la douleur siège dans un territoire où existe un déficit sensitif,

qui peut intéresser une ou plusieurs modalités sensorielles :

tact léger, piqûre, sensibilité thermique. Le second élément à

rechercher par l’examen clinique est la présence d’une allodynie,

en particulier au frottement ou au contact avec un object froid

dans la zone de douleur spontanée.

Il est cependant important de noter qu’aucun de ces symptômes

ou signes, pris individuellement, n’est pathognomonique ou

spécifique d’une douleur neuropathique, puisqu’ils peuvent

être observés, bien qu’avec une fréquence moindre, chez des

patients présentant une douleur inflammatoire. C’est donc l’as-

sociation de ces différents symptômes et signes qui va orienter

le diagnostic.

À cet égard, on peut mentionner le questionnaire DN4 (Douleur

neuropathique en 4 questions), un outil d’aide au diagnostic

conçu et validé par un groupe d’experts français pour faciliter le

dépistage des douleurs neuropathiques en pratique clinique quo-

tidienne (1). Le diagnostic de douleur neuropathique reposant

sur des bases cliniques, ce questionnaire qui comporte un total

de 10 questions s’appuie exclusivement sur l’interrogatoire des

patients et un examen succinct de la sensibilité. Les 7 premières

questions visent à préciser les caractéristiques de la douleur, les

3 autres reposent sur un examen clinique visant à rechercher une

hypoesthésie au tact ou à la piqûre et/ou une douleur déclenchée

par le frottement (allodynie). Un score de 1 est attribué à chaque

item positif et le score DN4 total correspond à la somme des

réponses aux 10 items. Cet outil permet d’établir le diagnostic

de douleur neuropathique avec une spécificité de 89,9% pour

un score de 4/10, considéré comme la valeur seuil.

PHYSIOPATHOLOGIE

Les douleurs neuropathiques s’opposent classiquement sur

le plan physiopathologique aux douleurs dites par “excès de

nociception”, liées à des lésions somatiques ou viscérales. Ces

dernières sont le plus souvent associées à des processus inflam-

matoires responsables de phénomènes de sensibilisation d’abord

périphérique, puis centrale, conduisant à une augmentation des

messages nociceptifs générés par les nocicepteurs et à l’ampli-

fication de leur transmission dans le système nerveux central.

Les douleurs neuropathiques ne dépendent pas des phénomènes

inflammatoires, mais des altérations directement liées à la lésion

nerveuse peuvent également conduire à une hyperexcitabilité

périphérique et centrale (2, 3).

Mécanismes périphériques

Parmi les nombreux mécanismes périphériques révélés par les

études expérimentales réalisées dans divers modèles animaux,

les plus documentés sont l’apparition de décharges d’activités

anormales au sein des nerfs lésés et les modifications métabo-

liques susceptibles de conduire à une véritable transformation

(switch) phénotypique des fibres périphériques (figure 1).

Décharges ectopiques

Une des conséquences d’une lésion nerveuse périphérique est

l’apparition d’activités électriques anormales

au sein des fibres

lésées. De telles activités, dites ectopiques, car elles ne sont pas

générées au niveau des terminaisons nerveuses, peuvent, dans

les conditions pathologiques, naître directement au niveau des

bourgeons de régénération, d’une plaque de démyélinisation

sur un tronc nerveux, ou encore directement des corps cellulai-

res localisés dans les ganglions rachidiens. De telles décharges

aberrantes sont vraisemblablement liées pour une large part à

des remaniements des canaux ioniques qui règlent l’excitabilité

LN7-UNEbis.indd 227 21/09/06 15:59:49

Mise au point

Mise au point

228

La Lettre du Neurologue - Vol. X - n°7 - septembre 2006

membranaire. Il existe notamment une surexpression et une

accumulation de certains sous-types de canaux sodiques (les

canaux NaV 1.8, 1.9, 1.3) au niveau de la lésion, qui pourraient

entraîner un abaissement du seuil d’activation des fibres. Ces

canaux ioniques, qui font actuellement l’objet de multiples travaux,

constituent sans aucun doute une cible potentielle de première

importance pour le développement de nouveaux antalgiques. Les

autres pistes de recherche dans ce domaine concernent notam-

ment certains canaux potassiques ou encore les récepteurs de la

famille TRP (Transient Receptor Potential), qui contribuent eux

aussi à la genèse des décharges ectopiques.

Changements phénotypiques

Les lésions nerveuses induisent de profondes modifications

métaboliques au niveau des corps cellulaires des neurones affé-

rents primaires localisés dans les ganglions rachidiens. Ces modi-

fications se traduisent par une réduction ou une augmentation

de l’expression de plusieurs centaines de gènes parmi lesquels

ceux impliqués dans la synthèse et la libération de divers neuro-

peptides (substance P, CGRP, VIP, galanine, somatostatine, etc.)

dont on connaît l’importance dans la transmission des messages

nociceptifs. Il est intéressant de souligner qu’une surexpres-

sion de la sous-unité alpha2delta des canaux calciques voltage

dépendants (CCVD) a également été mise en évidence après

une lésion nerveuse périphérique. Cette sous-unité régulatrice

des CCVD représente le principal site de fixation de la gaba-

pentine, ce qui pourrait rendre compte des effets analgésiques

bien documentés de cette molécule. Outre leur rôle dans la

régulation de la libération médullaire des neuromédiateurs, les

CCVD pourraient participer au développement des phénomènes

de sensibilisation centrale.

De véritables transformations phénotypiques ont également été

décrites, de telle sorte que des fibres de gros calibres (les fibres

Abêta), qui véhiculent normalement les messages tactiles non

nociceptifs, se “comportent” comme des nocicepteurs (les fibres

fines de type C ou Adelta) et synthétisent des neuromédiateurs

pronociceptifs tels que la substance P ou le BDNF (Brain Derived

Neurotrophic Factor). Ainsi, dans les conditions pathologiques,

les fibres de gros calibre pourraient aussi participer au deve-

loppement des modifications centrales.

Mécanismes centraux

Il est bien établi aujourd’hui que les mécanismes périphéri-

ques décrits ci-dessus peuvent secondairement induire des

modifications centrales qui contribuent à majorer la douleur

et pourraient également être impliqués dans la pérennisation

des syndromes douloureux neuropathiques.

La sensibilisation centrale

correspond à un état d’hyperex-

citabilité des neurones nociceptifs médullaires, qui se traduit

sur le plan électrophysiologique par une augmentation de leur

activité spontanée, une baisse de leur seuil d’activation et une

augmentation des réponses aux stimulations supraliminaires.

Depuis ces dernières années, les mécanismes cellulaires et molé-

culaires susceptibles de conduire à une telle sensibilisation des

neurones de la corne postérieure de la moelle ont donné lieu

à de multiples investigations. Un faisceau d’arguments attri-

buent aux acides aminés excitateurs (AAE), notamment au

glutamate, impliqués dans la neurotransmission médullaire

des messages nociceptifs, un rôle essentiel dans ces processus.

Les AAE agissent en se fixant sur des récepteurs spécifiques de

type NMDA (N-Methyl-D-Aspartate) ou non NMDA (AMPA/

kainate, métabotropiques). Dans les conditions pathologiques,

l’activation anormale des fibres nerveuses périphériques, liée

notamment aux décharges ectopiques et aux changements phé-

notypiques décrits ci-dessus, entraîne une libération accrue

d’AAE au niveau de la moelle, susceptible de dépolariser suf-

fisamment les neurones pour activer les récepteurs NMDA et

déclencher une cascade d’événements intracellulaires à l’origine

de modifications de longue durée des propriétés fonctionnelles

des neurones. De nombreuses molécules sont susceptibles de

moduler l’action des AAE et contribuent ainsi vraisemblable-

ment également à l’installation de ces modifications durables de

l’excitabilité des neurones nociceptifs. Les travaux les plus récents

ont souligné le rôle de certains neuropeptides (notamment la

substance P), du BDNF ou encore des canaux calciques. En outre,

un ensemble de données expérimentales ont mis en évidence

le rôle des interactions neuro-immunes médiées notamment

par les cytokines et des cellules gliales dans le développement

de l’hyperexcitabilité médullaire.

La transmission des messages nociceptifs est soumise dès l’étage

médullaire à de puissants

mécanismes de modulation

, capables

de réduire, d’augmenter ou de filtrer le flux des informations.

Des dysfonctionnements de ces mécanismes, dont certains sont

organisés dans la moelle épinière (les contrôles segmentaires et

propriospinaux) et dont d’autres font intervenir des structures

cérébrales (les contrôles descendants), pourraient également

expliquer l’hyperexcitabilité des neurones nociceptifs. Les

contrôles descendants s’exerçant sur les neurones nociceptifs

médullaires apparaissent modifiés au cours des neuropathies

dans des conditions expérimentales chez l’animal et chez les

patients douloureux (4). Une réduction des inhibitions seg-

mentaires a également été observée après lésion traumatique

du nerf sciatique chez l’animal, ce qui pourrait être lié à une

réduction de la concentration en neurotransmetteurs inhibiteurs,

comme l’acide gamma aminobutyrique (GABA), dans la corne

postérieure ou le ganglion sensitif.

ÉVALUATION

L’évaluation d’une douleur neuropathique comporte une étape

d’entretien semi-structuré, suivie d’un examen clinique standar-

disé, éventuellement complété par des techniques d’évaluation

quantitative des troubles sensitifs et des examens complémen-

taires spécialisés (5).

Intensité douloureuse et caractérisation des symptômes

Pour évaluer l’intensité globale de la douleur neuropathique en

consultation et sur les 24 dernières heures (douleurs moyenne,

maximale et minimale), l’échelle la plus recommandée est une

LN7-UNEbis.indd 228 21/09/06 15:59:50

Mise au point

Mise au point

229

La Lettre du Neurologue - Vol. X - n°7 - septembre 2006

échelle numérique

de Likert en 11 points (0 à 10) [équivalente

à l’échelle visuelle analogique (EVA) et plus rapide]. Un carnet

d’auto-évaluation est très utile pour reporter les scores douloureux

sur ce type d’échelle, de façon quotidienne ou biquotidienne.

Il est essentiel de savoir caractériser et quantifier les symptô-

mes neuropathiques au moyen d’outils validés et spécifiques.

Récemment, le Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI)

a été développé spécifiquement pour une telle évaluation, et

validé dans une population de langue française, ainsi que dans

plusieurs autres langues (6). Il s’agit d’un autoquestionnaire de

passation rapide et simple, comportant 10 descripteurs (brûlure,

étau, compression, décharges électriques, coups de couteau, four-

millements, picotements, douleur provoquée par le frottement,

la pression, le contact du froid), dont l’intensité est évaluée sur

une échelle numérique en 10 points. Ces items peuvent être

regroupés en 5 dimensions distinctes (douleur superficielle

de type brûlure, douleurs profondes, douleurs paroxystiques,

paresthésies/dysesthésies, allodynie/hyperalgésie). S’y ajoutent

deux items temporaux évaluant la durée de la douleur spontanée

et la fréquence des paroxysmes douloureux.

Impact de la douleur neuropathique

Le retentissement de la douleur sur la qualité de vie, sur le som-

meil et sur l’humeur peut aussi être évalué, dans la mesure où les

douleurs neuropathiques ont un retentissement important sur

la qualité de vie et sont souvent associées à des comorbidités,

qui peuvent parfois être améliorées par certains traitements.

Les échelles les plus simples dans le contexte clinique sont le

questionnaire Hospital Anxiety and Depression (HAD) pour

l’humeur et l’anxiété, le questionnaire Short-Form-12 Health

Survey (SF-12) ou les items “fonctionnement” du Brief Pain

Inventory (questionnaire concis sur les douleurs) pour la qua-

lité de vie et le handicap et une échelle visuelle analogique ou

numérique pour le sommeil (5).

Examen clinique et évaluation quantitative

des troubles sensitifs

Outre la recherche d’un déficit sensitif et d’une allodynie (notam-

ment au frottement) dont on peut évaluer l’intensité et l’éten-

due, l’examen clinique peut nécessiter l’utilisation de

méthodes

dites “quantitatives” d’étude de la sensibilité

(quantitative

sensory tests). Ces méthodes sont définies comme l’analyse de

la perception en réponse à des stimulations externes d’intensité

contrôlée (5). Initialement destinées aux études psychophysiques

de laboratoire, elles peuvent aujourd’hui être appliquées relati-

vement aisément chez les patients. Elles reposent sur l’utilisation

d’appareils qui permettent d’appliquer de façon non invasive

des stimuli thermiques (thermotest), mécaniques (filaments

de von Frey, algomètre de pression) ou vibratoires (vibramètre)

d’intensité contrôlée. Les mesures concernent les seuils des sous-

modalités somesthésiques (seuils de détection et de douleur),

mais aussi les sensations évoquées par des stimulations supra-

liminaires (“au-dessus du seuil”). Ces techniques permettent

de quantifier les différents déficits ainsi que les phénomènes

d’allodynie et d’hyperalgésie (au froid, au chaud, à la pression),

dont on peut mieux tenter d’élucider la physiopathologie et

préciser la réponse à certains traitements (5, 7). De façon inté-

ressante, l’utilisation du questionnaire NPSI permet d’obtenir

des informations similaires à celles de l’évaluation quantifiée en

ce qui concerne la présence ou l’importance des phénomènes

d’allodynie/hyperalgésie (6).

Place des examens complémentaires

Plusieurs types d’explorations paracliniques spécifiques peuvent

être réalisés pour compléter le bilan d’une douleur neuropathi-

que et mieux en explorer les mécanismes chez l’homme (5): il

s’agit de techniques électrophysiologiques (réflexe nociceptif de

flexion, potentiels évoqués laser, microneurographie), d’imagerie

fonctionnelle et de techniques neuro-anatomiques (biopsie ner-

veuse ou cutanée). Pour la plupart, ces techniques sont encore

du domaine de la recherche expérimentale.

TRAITEMENTS

Traitements pharmacologiques

Les douleurs neuropathiques ne répondent pas ou peu aux antal-

giques usuels (anti-inflammatoires non stéroïdiens, paracétamol,

salicylés), et les antidépresseurs ainsi que les antiépileptiques

constituent les traitements de référence de ces douleurs (8). La

grande majorité des essais thérapeutiques a porté sur les douleurs

des polyneuropathies sensitives, notamment diabétiques, et sur

la douleur postzostérienne, mais la plupart des traitements ont

une efficacité similaire quelle que soit l’étiologie douloureuse,

en dehors de quelques exceptions, comme la névralgie faciale

essentielle et certaines neuropathies douloureuses évolutives

(sida, cancer). En revanche, l’efficacité des traitements n’est pas

nécessairement la même sur tous les symptômes douloureux.

Antidépresseurs

L’efficacité des antidépresseurs tricycliques (75-150 mg/j en

moyenne en commençant à 10-25 mg) est largement confirmée

dans le traitement des douleurs neuropathiques, à l’exception de

la neuropathie du sida. Cette activité est probablement médiée

en partie par un blocage de la recapture des monoamines (séro-

tonine et noradrénaline), permettant de renforcer les contrôles

inhibiteurs descendants, mais des mécanismes d’action sup-

plémentaires (effet sur différents récepteurs impliqués dans la

transmission des messages nociceptifs ou effet bloqueur des

canaux sodiques) pourraient rendre compte de l’efficacité géné-

ralement supérieure des tricycliques par rapport aux autres

antidépresseurs. Parmi ces traitements, l’amitriptyline possède

une AMM “algie rebelle” et l’imipramine et la clomipramine

ont une AMM “douleur neuropathique”. La corrélation entre

efficacité et doses administrées ou taux plasmatiques est contro-

versée et, de ce fait, le dosage de ces taux n’est pas nécessaire

en pratique. Le problème majeur de ces produits est lié à leurs

effets indésirables fréquents et à leur sécurité d’emploi. Outre

les contre-indications habituelles, il convient d’être particulière-

ment prudent en cas de pathologie cardiovasculaire, notamment

LN7-UNEbis.indd 229 21/09/06 15:59:51

Mise au point

Mise au point

230

La Lettre du Neurologue - Vol. X - n°7 - septembre 2006

chez le sujet âgé. Ainsi, près de 20 % des patients traités par la

nortriptyline après un infarctus du myocarde développent des

effets indésirables cardiaques, et une augmentation du risque

d’accidents cardiaques mortels a été rapportée avec des doses

de tricycliques supérieures à 100 mg/j.

Les inhibiteurs de recapture sélectifs de la sérotonine et de la

noradrénaline (ISRNA) constituent désormais une alternative

aux tricycliques et présentent une meilleure sécurité d’emploi

avec des risques cardio-vasculaires négligeables. Plusieurs études

contrôlées réalisées dans les polyneuropathies douloureuses ont

confirmé l’efficacité de la venlafaxine (Effexor

®

) [150-225 mg/j]

et de la duloxétine (Cymbalta

®

) [60-120 mg/j], non encore dis-

ponible (AMM “douleur neuropathique du diabète”). L’efficacité

de ces molécules semble inférieure à celle des tricycliques d’après

les méta-analyses (8, 9), mais il n’existe pas d’études comparatives

directes sur des échantillons suffisants. Les effets indésirables

essentiels concernent une somnolence, des troubles gastro-intes-

tinaux, une sécheresse de la bouche, mais la venlafaxine peut à

fortes doses (300 mg/j) provoquer des poussées tensionnelles et

il est conseillé de surveiller la tension artérielle pour des doses

supérieures à 200 mg/j.

Antiépileptiques

La plupart des antiépileptiques ont des effets bloqueurs des

canaux sodiques, qui jouent un rôle dans la genèse des acti-

vités ectopiques. D’autres agissent préférentiellement sur les

canaux calciques (gabapentine, prégabaline) ou sur l’inhibi-

tion GABAergique (valproate de sodium). Ces traitements ont

une bonne efficacité sur la douleur continue (brûlure), et pas

seulement sur les paroxysmes, contrairement à une idée répan-

due de longue date, mais leur efficacité sur l’allodynie n’est pas

clairement établie.

La carbamazépine (Tégrétol

®

) est le seul antiépileptique à possé-

der une AMM dans le traitement de la douleur neuropathique.

Cependant, son efficacité est relativement peu étayée, en dehors

de la névralgie faciale. Du fait de ses effets indésirables, du risque

d’interaction médicamenteuse et de la nécessité de surveillance

biologique, son utilisation tend actuellement à se restreindre

à la névralgie faciale. Il en est de même pour la phénytoïne,

qui n’est quasiment plus utilisée à ce jour. Il est possible que

l’efficacité remarquable de la carbamazépine dans la névralgie

faciale compense sa tolérance médiocre et augmente ainsi son

acceptabilité dans cette indication.

L’oxcarbazépine (Trileptal

®

) est un kéto-analogue de la carba-

mazépine non inducteur enzymatique. L’oxcarbazépine est plus

facile à manier que la carbamazépine, mais induit autant de

risque d’hyponatrémie et il n’est pas établi que cette molécule

présente moins d’effets indésirables centraux. Son efficacité sur

les douleurs neuropathiques autres que la névralgie faciale, pour

lesquelles ce produit semble avoir une efficacité comparable à la

carbamazépine, est encore assez peu documentée et controver-

sée. Ainsi, une étude a mis en évidence une efficacité modeste de

ce traitement (900-1800 mg/j) dans les douleurs neuropathiques

du diabète, mais les résultats d’autres études publiées sous forme

d’abstract sont négatifs dans cette indication.

La lamotrigine (Lamictal

®

) [200-400 mg/j] a prouvé son efficacité

dans les neuropathies douloureuses du diabète et les douleurs de

l’accident vasculaire cérébral (AVC), à un moindre degré dans la

névralgie essentielle du trijumeau (dans une étude présentant de

nombreux biais). Un certain bénéfice de ce traitement a aussi été

rapporté sur les douleurs neuropathiques du sida, mais limité,

semble-t-il, aux patients souffrant d’une neuropathie toxique. Si

ce produit est généralement bien toléré, il présente des risques

rares, mais potentiellement très graves de complications cutanées

(syndrome de Lyell, épidermolyse), notamment en cas de titrage

rapide et d’association avec le valproate de sodium. Les recom-

mandations officielles incitent donc à une très grande prudence

dans son utilisation, ce d’autant que ce produit n’a pas d’indication

officielle en dehors de l’épilepsie.

L’efficacité du topiramate (Epitomax

®

) n’a été étudiée que dans

les neuropathies douloureuses du diabète, avec des résultats

plutôt négatifs dans l’ensemble, une seule étude sur 4 étant très

faiblement positive.

La gabapentine (Neurontin

®

) [AMM “douleur postzostérienne”]

et la prégabaline (Lyrica

®

), bientôt disponible (AMM “douleurs

neuropathiques périphériques”), de structure et de mécanismes

d’action similaires, ont fait la preuve de leur efficacité sur la

base de larges études multicentriques dans les douleurs post-

zostériennes et la douleur neuropathique du diabète avec en

outre des effets bénéfiques sur le sommeil et la qualité de vie.

Leur efficacité a également été rapportée sur les douleurs du

syndrome de Guillain-Barré, du membre fantôme et sur les

douleurs neuropathiques du cancer (gabapentine) ainsi que

les douleurs d’origine médullaire (gabapentine, prégabaline).

En l’absence d’études comparatives directes, il est impossible

de savoir si la prégabaline est supérieure à la gabapentine ou

aux tricycliques. Les doses efficaces de gabapentine varient de

1200 à 3 600 mg/j (dose moyenne de 1800 mg) et celles de la

prégabaline de 150 à 600 mg/j, avec une efficacité dose-réponse

pour ce dernier traitement. Leurs effets indésirables surviennent

essentiellement au cours du titrage et comportent une somno-

lence, une impression vertigineuse, une asthénie, mais une prise

de poids est possible au long cours. Notons que si la prégabaline

est assez bien tolérée à des doses modérées, le risque d’arrêt

thérapeutique pour effets indésirables augmente nettement à la

dose de 600 mg/j (jusqu’à 20 % dans certaines études).

Le clonazépam (Rivotril

®

) reste l’un des antiépileptiques les plus

prescrits dans les douleurs neuropathiques en France, ce qui

tient vraisemblablement pour une large part à ses propriétés

hypnotiques et anxiolytiques. En effet, bien que son efficacité

sur les douleurs paroxystiques ait été suggérée de longue date,

ce produit n’a fait l’objet d’aucune étude contrôlée permettant

de vérifier son intérêt dans le traitement des douleurs neu-

ropathiques. En outre, même à des doses faibles, il n’est pas

exempt d’effets indésirables (sédation diurne, troubles mnésiques

et attentionnels), notamment chez le sujet âgé, et il présente,

comme toutes les benzodiazépines, un risque de dépendance

au long cours.

Parmi les antiépileptiques en développement clinique avancé, on

peut citer la lancosamide, bloqueur des canaux potassiques, dont

LN7-UNEbis.indd 230 21/09/06 15:59:52

6

6

7

7

1

/

7

100%