Le médecin et le patient suididaire

CABINET Forum Med Suisse No31 31 juillet 2002 730

Lorsqu’on interroge les patients qui ont fait une

tentative de suicide sur ce qu’il eût alors fallu

pour leur permettre, avant leur tentative, de

parler de leur état avec quelqu’un, on obtient

la plupart du temps la réponse suivante: il au-

rait fallu quelqu’un qui soit capable d’écouter

et n’aie pas peur d’une conversation sur le

suicide.

L’art d’amener le patient à parler

Il faut se rendre compte que dans un état

de crise ou dans l’évolution d’une maladie

dépressive de longue durée, l’idée du suicide

comme issue possible à une situation ou un état

insupportables est quelque chose d’éminem-

ment personnel, dont on ne peut être facilement

dissuadé. Un être humain en état de crise ne

se démettra pas de ses idées suicidaires par

amour pour un autre être humain et ce n’est

que lorsqu’il entrevoit lui-même de nouvelles

raisons de vivre que l’idée suicidaire peut

s’estomper.

Mais chez le patient suicidaire, nous devons

prendre en considération avant tout l’extrême

atteinte du sentiment de valeur personnelle et

la tendance au repli par crainte de nouvelles

blessures infligées par l’entourage (y compris

le médecin). Après une tentative de suicide,

seulement 10% des patients pensaient qu’un

médecin aurait pu les aider [1]. La moitié disait

que personne n’aurait pu les aider – un indice

qu’une tentative de suicide ne peut pas simple-

ment être interprétée comme un appel au se-

cours. Le patient ne parlera de lui et de ses dif-

ficultés que si le médecin est capable d’écouter

sans émettre de jugement de valeur et s’il laisse

assez d’espace au patient. Cela est d’ailleurs

généralement valable pour atteindre tout pa-

tient présentant des problèmes psychiques ou

émotionnels. C’est selon sa capacité à se mettre

à la portée du patient que le médecin saura sai-

sir et comprendre correctement les contenus

émotionnels et la problématique dépressive de

celui-ci [2].

L’idée qu’une conversation sur le suicide pour-

rait justement déclencher un passage à l’acte

chez l’être humain en danger est infondée et

les experts sont unanimes sur ce point. Au

contraire, il semble que l’individu en état de

crise passera plus facilement à l’acte suicidaire

lorsqu’il n’a personne avec qui il puisse parler

de sa situation momentanée et de ses idées sui-

cidaires impérieuses.

Dans l’exploration, les questions suivantes peu-

vent être utiles:

– «Au cours de votre existence, avez-vous déjà

eu des crises ou des problèmes psy-

chiques?»

– «Parfois, vous sentez-vous mal au point de

penser que la vie n’a pour vous plus de

sens?»

– «Avez-vous déjà aussi songé à en finir avec

la vie?»

– «Vous représentez-vous de quelle manière

vous voudriez le faire?»

Le suicide est un acte

Dans la conversation avec le patient suicidaire,

il est utile d’être conscient que le suicide et la

tentative de suicide sont des actes et qu’en gé-

néral, on peut expliquer ses actes. Les actes

sont expliqués sous la forme d’une histoire

(narrative). En fait, dans une étude sur le plan

national, nous avons trouvé que les patients

ayant fait une tentative de suicide possédaient

une faculté narrative étonnante, c’est-à-dire

qu’ils pouvaient très bien expliquer l’acte suici-

daire dans le contexte de l’histoire de leur vie

[3], pour autant qu’ils y aient été encouragés au

début de l’entretien. Mais cela présuppose que

le médecin renonce au rôle de personnage

omniscient et soit capable d’écouter le patient,

avec comme objectif le développement d’un

modèle d’explication commun.

Même chez le patient gravement dépressif,

l’exécution de l’acte nécessite une décision.

C’est donc bien l’être humain qui commet

l’acte, et non pas la dépression. Selon les théo-

riciens de l’agir, les actes sont orientés vers un

but. Le but à court terme est de mettre fin à un

état insupportable ou à une vie devenue insup-

portable («to end a bad story»). Le suicide existe

certes dans un coin reculé de la pensée pour

bon nombre (la plupart?) d’entre nous comme

une issue possible au cas où, pour une raison

quelconque, nous ne parviendrions plus à faire

face; mais cette idée n’a la plupart du temps

aucune priorité significative lorsque l’existence

Le médecin et le patient suicidaire

Partie II: Aspects pratiques

K. Michel

Correspondance:

Pr Konrad Michel

Universitäre Psychiatrische

Dienste (UPD)

Direktion Sozial- und

Gemeindepsychiatrie

Murtenstrasse 21

CH-3010 Berne

CABINET Forum Med Suisse No31 31 juillet 2002 731

est nourrie d’autres objectifs et plans de vie.

Cependant, en période de crise émotionnelle,

lorsque nos plans de vie importants sont me-

nacés et que nous sommes à bout, des pensées

suicidaires peuvent soudainement se presser

au premier plan comme une alternative pos-

sible – et ces pensées peuvent tout aussi bien

retourner à l’arrière-plan dès que la crise est

passée.

Entre la première idée que «la mort serait une

solution» et la décision de commettre l’acte, il

y a la plupart du temps un long développement

qui implique théoriquement et pratiquement

de nombreuses possibilités d’intervention, car,

selon la théorie de l’agir, les actes sont des pro-

cessus «solidaires», donc socialement influen-

cés. Un tel processus peut aussi se dérouler

comme un dialogue intérieur, sous la forme de

l’ambivalence et de peser le pour et le contre.

Chez les individus atteints de maladie soma-

tique incurable, les idées suicidaires sont

souvent l’expression de la peur de situations

très précises, comme par exemple d’être livré

impuissant à des douleurs incontrôlables. La

plupart du temps, la crise se résout lorsque

l’angoisse est expliquée et que l’on trouve le

moyen de réduire le sentiment d’impuissance

du patient (par exemple mise en œuvre d’an-

talgiques plus puissants). En tout cas, le moyen

le plus important pour surmonter une crise

suicidaire est de parler avec d’autres per-

sonnes. C’est en devant expliquer à quelqu’un

une situation pénible qui semble sans issue

que des idées de voies alternatives émergent

d’elles-mêmes. C’est pourquoi nous ne de-

vrions pas de prime abord essayer de dissua-

der quelqu’un de ses idées suicidaires. Il est

plus pertinent de l’interroger sur d’autres buts

d’orientation de sa vie. Chez bon nombre d’in-

dividus, les priorités changent étonnamment

rapidement. Les patients que nous voyons aux

urgences après une tentative de suicide veulent

souvent retourner à la maison quelques heures

plus tard et sont souvent à nouveau au travail

ou à l’école le jour suivant.

L’expérience de vie actuelle

Il est très instructif d’écouter les patients par-

ler de leur état psychique avant un acte suici-

daire. De nombreux patients se sentaient alors

complètement sans valeur et sans espoir, par

exemple suite à un conflit avec un proche et/ou

comme expression d’une auto-dévalorisation

dépressive. Les patients parlent alors très sou-

vent de douleurs psychiques et d’un état pour

eux insupportable. Dans la littérature améri-

caine, cela a été décrit sous le vocable «mental

pain» ou «psychache» [4]. Les patients vivent

cela de façon si insoutenable que le motif à

court terme de l’acte autodestructeur est de

mettre un terme à cet état, donc à fuir. Dans ce

contexte, il n’est donc pas étonnant que lors des

tentatives de suicide, on ingère dans ce but

principalement des psychotropes, des antal-

giques et de l’alcool. Lorsqu’on interroge les

patients après une tentative de suicide, ils

disent souvent qu’au moment de l’ingestion, ils

avaient l’intention de supprimer l’état insup-

portable, mais s’étaient alors également ac-

commodés de la mort. Les douleurs psychiques

sont souvent accompagnées d’une intense ex-

citation intérieure qui peut aller si loin qu’un

véritable état second s’installe (état dissociatif),

dans lequel les patients ne ressentent par

exemple aucune douleur ou aucune peur, en

vertu de quoi ils commettent l’acte «comme en

transe».

La prévention du suicide exige dès lors une

ouverture au patient en tant qu’être humain

avec son vécu intérieur.

Derrière tout acte suicidaire,

il y a une histoire

Un acte suicidaire a toujours une histoire anté-

rieure et le comportement d’un individu a tou-

jours une logique interne, même dans la crise

suicidaire. La plupart du temps, il y a derrière

un acte suicidaire d’anciennes expériences et

blessures intimes cachées dans l’histoire du pa-

tient. Ceci est parfois très difficile à comprendre

sur le moment, même si nous croyons bien

connaître cet individu. C’est pourquoi nous de-

vrions avant tout nous mettre simplement en

état d’écouter et essayer de comprendre com-

ment il est parvenu aux projets suicidaires ou à

la tentative de suicide. En partant du principe

de la théorie de l’agir selon lequel l’être humain

peut expliquer les raisons de ses actes, notre

devoir consisterait à encourager le patient à

nous raconter l’histoire qui se cache derrière.

Dans notre étude du Fonds national, nous

avons trouvé que la grande majorité des pa-

tients n’ont besoin que de dix à vingt minutes

(et non pas deux heures, comme nous le re-

doutions au début) pour nous raconter l’his-

toire conduisant à leur acte suicidaire. La no-

tion de «narrative based medicine» s’est établie

aussi bien en médecine de premier recours

qu’en psychiatrie [6]. La notion de narration

repose sur la supposition que la vie de chaque

être humain est constituée d’histoires qui per-

mettent à l’individu de s’expliquer ou d’essayer

de comprendre autrui. Le récit subjectif du pa-

tient n’est pas en contradiction avec l’evidence

based medicine, mais, à côté du trésor person-

nel d’expériences du médecin, constitue au

contraire un élément de l’évaluation clinique

intégrative. Un accès au patient par la narra-

tion suppose que le médecin exerce un rôle

différent de celui de l’expert omniscient: quand

CABINET Forum Med Suisse No31 31 juillet 2002 732

il s’agit de l’histoire du patient, celui-ci est lui-

même l’expert de sa propre histoire. Les rôles

sont bien sûr à nouveau distribués autrement

lorsqu’il s’agit de faire et interpréter le status

psychique, ou de définir les implications théra-

peutiques.

Reconnaître et traiter

les dépressions

S’il y a une raison pour une dépression, il n’y a

alors aucune raison de ne pas poser le dia-

gnostic de dépression. Pour ce diagnostic, on

utilise aujourd’hui des termes tels que «épisode

dépressif» (léger, modéré, sévère; selon ICD-10,

1993), ou «dépression majeure/trouble dys-

thymique» (DSM-III-R), ou tout simplement

«syndrome dépressif typique». Les symptômes

les plus importants sont:

– perte d’intérêt et d’entrain (souvent lié à un

repli social),

– perte d’appétit et de poids,

– insomnie,

– inhibition psychomotrice ou agitation,

– perte d’énergie, fatigue,

– idées à contenu dépressif (sentiments de dé-

valorisation, idées de mort, idées suicidaires

récurrentes),

– difficultés de concentration et problèmes de

mémoire.

Diverses études ont d’ailleurs montré que le

symptôme insomnie va avec un risque suici-

daire augmenté. Dans chaque cas, il faudrait

s’enquérir de troubles du sommeil, en particu-

lier de son modèle dépressif typique (réveil

précoce).

La présence d’une symptomatologie dépressive

nette constitue une indication claire à un anti-

dépresseur. Le traitement antidépresseur exige

certaines connaissances et de l’expérience [7].

Il est essentiel d’expliquer au patient comment

les antidépresseurs agissent et surtout de l’in-

former qu’il n’existe aucun danger de dépen-

dance. En principe, on peut employer tous les

antidépresseurs, mais il faut être attentif à

certaines différences importantes. Pour les

dépressions sévères, les antidépresseurs tradi-

tionnels sont peut-être d’une efficacité légère-

ment meilleure que les ISRS, mais il faut tenir

compte du fait qu’au contraire des ISRS, ils sont

toxiques et qu’ils peuvent être létaux en cas de

surdosage intentionnel [8]. Ce danger peut être

évité en ne délivrant au patient que la ration de

quelques jours ou d’une semaine au maximum.

Les effets secondaires qui peuvent survenir

avec les deux groupes de médicaments sont

susceptibles d’entraver considérablement l’ob-

servance thérapeutique. Les effets secondaires

typiques des antidépresseurs tricycliques sont:

sécheresse buccale, constipation, sédation,

prise pondérale. Les effets secondaires typi-

ques des nouveaux antidépresseurs sont les

nausées, les vomissements, les sudations et la

nervosité.

Le principal est que le médecin surveille atten-

tivement le succès ou l’échec du traitement

médicamenteux et adapte la dose en consé-

quence ou, si nécessaire, modifie le traitement.

Diverses études ont montré que le lithium, qui

est utilisé en première intention pour le traite-

ment des troubles affectifs bipolaires, réduit

considérablement le risque suicidaire même

lorsque l’effet stabilisateur de l’humeur est in-

suffisant [9]. En cas d’insomnie ou d’agitation

sévères, les neuroleptiques sont parfois indi-

qués au début du traitement, en combinaison

avec un antidépresseur. Dans le traitement des

patients schizophrènes, il a été montré que la

clozapine réduit le risque suicidaire.

Il faut éviter d’utiliser les benzodiazépines à

long terme, non seulement en raison du risque

de dépendance, mais aussi parce que ces mé-

dicaments peuvent masquer une symptomato-

logie dépressive. Par contre, dans les crises

suicidaires aiguës – qu’il n’est d’ailleurs pas

rare d’observer en relation avec des attaques

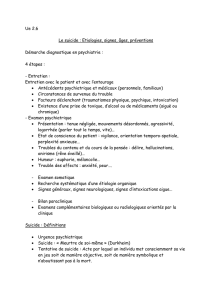

Suicide et diagnostics psychiatriques

Diagnostics psychiatriques dans les cas de suicides réussis >90%

Fréquence de troubles affectifs dans les cas de suicides réussis* 40–70%

Fréquence de dépendance (alcool, drogues) dans les cas de suicides réussis* 25–50%

Fréquence de troubles de la personnalité dans les cas de suicides réussis* 30%

Risque de suicide la vie durant en cas de dépression majeure 15%

Risque de suicide la vie durant en cas de schizophrénie 10%

Risque de suicide la vie durant en cas de dépendance 3%

* une comorbidité avec plusieurs diagnostics psychiatriques est fréquente

[Sources: The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide, K. Hawton,

K. van Heeringen (eds). Chichester; Wiley & Sons: 2000]

CABINET Forum Med Suisse No31 31 juillet 2002 733

de panique – les benzodiazépines conservent

toute leur place.

Impliquer les proches

En l’absence d’amélioration ou si le risque sui-

cidaire est considéré comme très élevé, il est

utile d’impliquer les proches les plus impor-

tants pour le patient. Ces personnes peuvent li-

vrer des informations complémentaires essen-

tielles et il n’est pas rare que, pour la première

fois, viennent alors au jour des problèmes et des

conflits jouant un rôle dans le développement

de la dynamique suicidaire. S’il existe des pro-

jets de suicide concrets, il faut, avec l’accord du

patient, s’efforcer d’éloigner les moyens dan-

gereux tels qu’armes à feu, cordes, etc.

Collaborer avec le psychiatre

Il deviendra parfois nécessaire de faire appel

au psychiatre pour un consilium ou pour colla-

borer à la poursuite du traitement. Le médecin

de premier recours et le psychiatre devraient

coopérer dans toute la mesure du possible, car

c’est un gage de meilleur soutien pour le pa-

tient. Il faudrait en tout cas éviter que le patient

n’ait plus de rendez-vous ultérieur chez son

médecin de famille après une consultation chez

le psychiatre ou une policlinique psychiatrique.

Traitement hospitalier en milieu

psychiatrique

Une hospitalisation peut certes être une mesure

vitale pour les patients gravement suicidaires,

mais devrait si possible toujours être décidée en

accord avec le patient. Une hospitalisation sous

la pression peut représenter une lourde me-

nace pour le patient dépressif. Une hospitalisa-

tion d’office (non volontaire) peut s’avérer né-

cessaire lorsque la tâche d’assistance devient

impossible en raison d’un manque de coopéra-

tion et d’un comportement provocateur du pa-

tient. Dans ce cas, il est important de faire par-

ticiper les proches à une telle prise de décision

et de les informer en détail des implications.

Attention: une clinique psychiatrique ne consti-

tue pas une assurance contre le suicide. Il n’est

pas rare en effet d’observer des suicides à

l’hôpital ou peu après la sortie.

Le médecin en tant que

«suicide survivor»

Tout suicide laisse l’être humain en proie à une

foule de sentiments extrêmes et face à de nom-

breuses questions pour la plupart sans réponse.

Aux USA, on a adopté le terme de «suicide sur-

vivor» pour désigner les personnes qui ont

perdu un proche par suicide [10]. On met ainsi

l’accent sur le traumatisme que représente un

tel événement, cette dimension étant souvent

sous-estimée par les individus non concernés.

Ces dernières années, diverses publications ont

à juste titre également traité des répercussions

du suicide d’un patient sur le médecin traitant

et les thérapeutes [11]. Lorsqu’on les interroge,

on entend très souvent les médecins dire qu’ils

se trouvent confrontés non seulement à des

impressions aiguës de choc et de paralysie,

mais aussi à des doutes quant à leur propre

compétence, des sentiments de culpabilité et

d’insécurité. Il n’est pas rare que des théra-

peutes songent à changer de profession après

un tel événement. Les individus de sexe mas-

culin en particulier ont souvent beaucoup de

peine à en parler avec quelqu’un et ont ten-

Quintessence

Le suicide et la tentative de suicide sont des actes souvent accomplis dans

certains états psychiques (et biologiques). La plupart du temps, l’acte

suicidaire est précédé d’une longue évolution (souvent méconnue de

l’entourage).

Lors des consultations médicales, il est rare que les patients parlent

spontanément d’idées suicidaires. Une bonne connaissance des facteurs

de risque est donc importante pour la prévention du suicide. Le facteur

de risque numéro 1 est la présence d’une symptomatologie dépressive.

Les autres indicateurs de risque suicidaire sont la dépendance à l’alcool

et/ou aux drogues, les troubles de la personnalité ainsi que les états

psychologiques de désespoir ou d’horizon bouché. Attention, chez les indi-

vidus de sexe masculin en particulier, une dépression peut se cacher

derrière un problème de dépendance ou un comportement agressif.

Au cabinet médical, les problèmes de communication entre le médecin et

le patient suicidaire sont un des plus importants obstacles à l’efficacité de

la prévention du suicide. Le mode de réflexion causale habituellement uti-

lisé en médecine ne se prête pas volontiers à l’exploration de l’agir des

autres êtres humains. Derrière chaque acte, il y a un développement per-

sonnel, c’est-à-dire une histoire intimement liée à la biographie du patient.

Le patient lui-même est le meilleur expert pour expliquer (narrer) cette

histoire – il a seulement besoin d’un auditeur attentif et intéressé.

Le vécu intérieur de la crise suicidaire est empreint d’une douleur éprou-

vée comme insupportable (en anglais: mental pain, psychache), de senti-

ments de dévalorisation et de désespoir. L’expérience correspond souvent

à un traumatisme intérieur aigu. Il est utile que le médecin soit capable

de se représenter l’état d’âme suicidaire.

La fréquence du suicide est une grandeur influençable. Une formation

continue dans la problématique de la dépression et du suicide ciblée sur le

médecin de premier recours eut, dans le cas de l’étude sur l’île de Gotland,

une influence significative sur la fréquence du suicide dans la population.

En cas de suicide réussi, il ne faut pas sous-estimer ses répercussions

sur les proches, le médecin et le personnel soignant.

CABINET Forum Med Suisse No31 31 juillet 2002 734

dance à se distraire en se réfugiant dans le tra-

vail. Puisque dans les cliniques psychiatriques

ce sont avant tout de jeunes assistants qui sont

concernés, il est extrêmement important d’of-

frir à ces collègues tout le soutien professionnel

nécessaire. Mais cela est également valable tant

pour le personnel et les patients de l’unité de

soins que pour le médecin traitant.

Références

1 Michel K, Valach L, Waeber V. Un-

derstanding deliberate self-harm:

The patients’ views. Crisis 1994;15:

172–8.

2 Goldberg DP, Jennkins L, Millar T,

Faragher EB. The ability of trainee

general practitioners to identify

psychological distress among their

patients. Psychol Med 1993;23:

185–93.

3 Michel K, Dey P, Valach L. Suicide

as goal-directed action. In: K. van

Heeringen (ed). Understanding

Suicidal Behaviour: the Suicidal

Process Approach to Research and

Treatment. Chichester; Wiley &

Sons: 2001.

4 Shneidman ES. Suicide as a psy-

chache. J Nerv and Ment Dis 1993;

181:145–7.

6 Greenhalgh T. Narrative based

medicine in an evidence based

world. Br Med J 1999;318:323–5.

7 Hell D, Böker H, Marty T. Integra-

tive Therapie der Depression. Swiss

Med Forum 2000;1:491–9.

8 Cassidy SL, Henry JA. Fatal toxicity

of antidepressant drugs in over-

dose. Br Med J 1987;295:1021–4.

9 Müller-Oerlinghausen B, Müser-

Causemann B, Volk J, Suicides and

parasuicides in a high-risk patient

group an and off lithium long-term

medication. J Affect Dis 1992;25:

261–70.

10 Grad OT. Suicide: How to survive

as a survivor? Crisis 1996;17/3:

136–42.

11 Michel K. After suicide: Who coun-

sels the therapist? Crisis 1997;

18/3,128–40.

Littérature recommandée

– Basisbroschüre Suizid und Krise,

dritte Auflage. Zu beziehen bei Ver-

bindung der Schweizer Ärzte FMH,

Abteilung Prävention, Elfenstrasse

18, 3000 Bern 16.

– M. Wolfersdorf: Der suizidale Patient

in Klinik und Praxis. Stuttgart;

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

GmbH: 2000.

– A. Finzen. Suizidprophylaxe bei psy-

chischen Störungen. Bonn; Psychia-

trie-Verlag, Thieme: 1997.

– K. Michel, AA. Leenaars, DA. Jobes,

JT. Maltsberger, I. Orbach, L. Valach,

et al.: Meeting the Suicidal Person.

Richtlinien und Literatur zum Ge-

spräch mit dem suizidalen Patienten:

http://www.aeschiconference.unibe.

ch.

1

/

5

100%