Fiches réalisées par Arnaud LEONARD

1

Fiches réalisées par Arnaud LEONARD

(Lycée français de Varsovie, Pologne)

à partir de sources diverses, notamment des excellents « livres du professeur »

des éditions Nathan (dir. Guillaume LE QUINTREC)

2

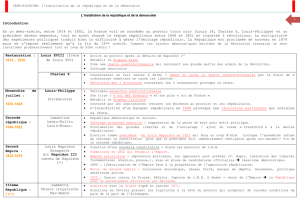

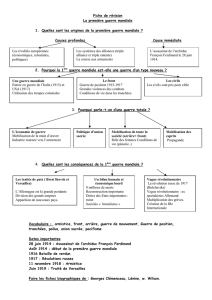

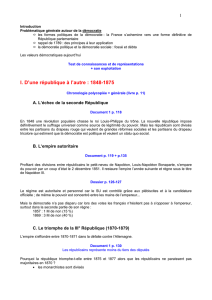

HC – A la recherche d'un régime politique en France de 1848 à 1879

Approche scientifique Approche didactique

Définition du sujet (termes et concepts liés, temps court et temps long, amplitude

spatiale) :

Insertion dans les programmes (avant,

après) :

Sources et muséographie :

Ouvrages généraux :

Demier Francis, La France du XIXe siècle, 1814-1914, Le Seuil, 2000, coll. «Points Histoire», p. 163-322.

Rémond René, La Vie politique en France depuis 1789, tome 2, « La vie politique en France, 1848-1879 », Armand Colin, coll.

«U», 3e éd. 1986, 382 p.

J. Baronnet, Regard d’un Parisien sur la Commune, Gallimard/Paris bibliothèques, 2006.

Rougerie Jacques, La Commune de 1871, PUF, 1992, coll. «Que sais-je?», 128 p.

Rougerie Jacques, Paris insurgé, la Commune de 1871, Gallimard, 1995, coll. «Découvertes», 160 p.

Winock Michel, « La poussée démocratique 1840-1870 », in Berstein Serge et Winock Michel (dir.), Histoire de la France

politique, tome 3, «L’invention de la démocratie, 1789-1914 », Le Seuil, 2002, coll. « L’Univers historique », p. 109-152.

J.-C. Caron, La nation, l’État et la démocratie en France de 1789 à 1914, coll. « U », A. Colin, 1995.

Caron, F., La France des patriotes de 1851 à 1918, Fayard, 1993.

M. Agulhon, Les Quarante-huitards, Gallimard, Paris, 1992.

Agulhon, M., 1848 ou l’apprentissage de la république (1848-1852), tome 8 de NHFC, Le Seuil, 1973.

Plessis, A., De la fête impériale aux murs des fédérés (1852-1871), tome 9 de NHFC, Le Seuil, 1973.

Mayeur, J.-M., Les Débuts de la IIIe République (1871-1898), tome 10 de NHFC, Le Seuil, 1973.

F. Furet, La Révolution : 1770-1880, Hachette, 1988 (réédition chez Pluriel en 2 volumes).

Furet (F.), Ozouf (M.), Le Siècle de l’avènement républicain, Hachette, 1986

J. Garrigues, La France de 1848 à 1870, coll. « Cursus », A. Colin, 1995.

P. Lévêque, Histoire des forces politiques en France, coll. « U », A. Colin, tome 1 (1789-1880), 1992, tome 2 (1880-1940), 1994.

A. Olivesi & A. Nouschi, La France de 1848 à 1914, Nathan, 2e éd. 1997.

É. ANCEAU, La France de 1848 à 1870. Entre ordre et mouvement, coll. « La France contemporaine », Livre de Poche, 2002.

E. Anceau (textes présentés par), Les grands discours parlementaires du XIXe siècle, de Benjamin Constant à Adolphe Thiers,

1800-1870, A. Colin/Assemblée nationale, 2005.

J. Garrigues (textes présentés par), Les grands discours parlementaires de la Troisième République, de Victor Hugo à

Clemenceau, 1870-1914, A. Colin/Assemblée nationale, 2004.

J. Ferry, La République des citoyens, anthologie présentée par Odile Rudelle, coll. « Acteurs de l’Histoire », Imprimerie

Nationale, 1996 (2 volumes).

H. Fréchet & J.-P. Picq, Lexique d’histoire politique de la France de 1789 à 1914, Ellipses, 1988.

J. Godechot, Les constitutions de la France depuis 1789, Garnier-Flammarion, 1970.

M. Mopin, Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours, La Documentation française, 1988.

H. Néant, La politique en France (XIXe-XXe siècle), coll. « Carré Histoire », Hachette, 2e éd. 2000.

B. Noel, Dictionnaire de la Commune, Mémoire du Livre, 2001.

S. Rials, Textes politiques français (1789-1958), coll. « Que sais-je ? », PUF, 2e éd. 1987.

N. Vivier (dir.), Dictionnaire de la France du XIXe siècle, coll. « Carré », Hachette, 2002.

R. Huard, Le suffrage universel en France, Aubier, 1991.

Rosanvallon, P., Le Sacre du citoyen : histoire du suffrage universel en France, Gallimard, (1992) 2001.

M. Offerlé, Un homme, une voix ? Histoire du suffrage universel, coll. « Découvertes », Gallimard, Paris, 2002.

J.-L. Mayaud (dir.), 1848, actes du colloque du cent cinquantenaire tenu à l’Assemblée nationale, Créaphis, 2002.

J. ETEVENAUX, Napoléon III, un empereur visionnaire à réhabiliter, De Vecchi, 2006.

P. Milza, Napoléon III, Perrin, 2004.

L. Girard, Napoléon III, Fayard, Paris, (1986), 1986, rééd. Hachette, coll. « Pluriel », 2002.

J.-C. YON, Le Second Empire. Politique, société, culture, coll. « U », A. Colin, 2004.

Tulard (J.), Dictionnaire du Second Empire, Fayard, 1995

B. H. Moss, Aux origines du mouvement ouvrier français : Le socialisme des ouvriers de métier, 1830-1914, Les Belles Lettres,

1989.

C. Nicolet, L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Gallimard, 1982.

J. GRONDEUX, La France entre en République. 1870-1893, Le Livre de Poche, 2000.

Audouin-Rouzeau (S.), 1870. La France dans la guerre, Armand Colin, 1989

S. Guichard, Paris 1871, la Commune, Berg International, 2006.

G. BOURGIN, La Commune, coll. « Que sais-je »,PUF, n° 581.

J. Rougerie, La Commune de 1871, coll. « Que sais-je ? », PUF, 1988 (1997).

J. ROUGERIE, Procès des Communards, Archives Julliard, 1964.

R. Tombs, La guerre contre Paris. 1871, coll. « Collection historique », Aubier, 1997 (édition originale, 1981).

Documentation Photographique et diapos :

Revues :

3

« Faut-il réhabiliter Napoléon III ? », L’Histoire, juin 1997, n°211.

Napoléon III, TDC, N° 958, du 15 au 30 juin 2008

Les voies du suffrage universel, TDC, N° 831, du 1er au 15 mars 2002

Le Paris d’Haussmann, Au nom de la modernité, YVES CLERGET, TDC, N° 693, du 1er au 15 avril 1995

Carte murale :

Enjeux scientifiques (épistémologie, historiographie et renouvellement des

savoirs, concepts, problématique) :

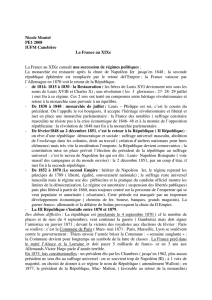

Entre 1848 et 1879, la France est plus que jamais déchirée par l’héritage

révolutionnaire, qui a ouvert les questions de l’égalité civile et de la démocratie.

Traversée par trois régimes (Seconde République de 1848 à 1852, Second Empire

de 1852 à 1870, IIIe République proclamée le 4 septembre 1870), cette période

est marquée tout entière par la question de l’adoption du suffrage universel. Si la

démocratie politique et sociale des premiers temps de la Seconde République

échoue, l’enracinement démocratique et l’apprentissage de la citoyenneté se

poursuivent néanmoins en profondeur, y compris sous l’Empire, par le biais du

plébiscite et, à partir de 1860, par son inflexion parlementaire. Au rythme d’une

histoire souvent tragique, la Troisième République consacre finalement la

maturité de la démocratie politique par l’instauration d’un régime libéral et

parlementaire, fondé sur un suffrage universel rétabli pleinement, ignorant

cependant des aspirations sociales qui se sont violemment exprimées dans

l’explosion communaliste de 1871.

Cette question d’histoire politique « classique » ne présente pas de difficultés

particulières. Il faut analyser les différents types de régimes expérimentés au

cours de cette trentaine d’années, sans se perdre dans un récit événementiel trop

détaillé. L’important est d’expliquer le fonctionnement de chacun de ces régimes

et les causes de son échec ou de son succès.

Il faut faire attention cependant à éviter une approche téléologique, qui

présenterait la Troisième République comme un point d’aboutissement

nécessaire. Le Second Empire, en effet, a été victime d’une guerre mal engagée,

beaucoup plus que de l’opposition républicaine. Les républicains modérés ont su

ensuite convaincre les Français, en se démarquant à la fois de la Commune et des

royalistes, encore puissants dans les années 1870.

Comment expliquer l’instabilité politique de la France entre 1848 et 1879 ?

L’étude de cette question doit permettre de montrer l’affrontement des différents

courants politiques qui luttent pour le pouvoir ainsi que leurs valeurs respectives

: monarchistes (légitimistes et orléanistes ; les premiers, autour du comte de

Chambord héritiers de la monarchie absolue de droit divin, les seconds, autour du

comte de Paris défenseurs d’une monarchie parlementaire fondée sur un régime

censitaire), bonapartistes (on abordera alors la notion de césarisme, pouvoir

exécutif fort qui prétend s’appuyer sur le peuple) et républicains (on montrera

leur diversité : conservateurs, radicaux, socialistes

et leurs valeurs communes, notamment la défense du suffrage universel).

Le Second Empire est, dès ses débuts, un régime ambigu. D’une part, il prétend

tenir sa légitimité du suffrage universel masculin, qui est rétabli dès 1851, et

multiplie les appels au peuple français par l’intermédiaire des référendums. De

l’autre, l’Empire s’affirme comme une monarchie autoritaire, au moins jusqu’en

1860 ; les pouvoirs de l’empereur sont immenses et les libertés restreintes. Après

cette date, le régime se libéralise progressivement et devient une monarchie quasi

parlementaire. Ces réformes rencontrent un certain appui populaire, même si le

gouvernement ne renonce pas à intervenir pour influencer le vote des électeurs.

L’historiographie récente a pris ses distances avec une vision caricaturale du

Second Empire, héritée de la propagande républicaine et des manuels de la IIIe

République. En maintenant le suffrage universel, même manipulé, le régime

bonapartiste a permis une certaine acculturation politique des Français. Le vote

pour le candidat officiel – souvent un homme nouveau – peut s’interpréter

comme un rejet des anciens notables. Par ailleurs, le régime est devenu quasi

parlementaire à l’issue d’un processus de démocratisation assez remarquable.

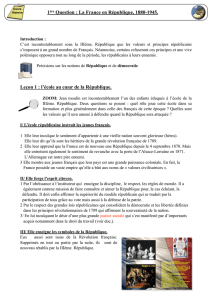

Comment l’idée de la République a-t-elle fini par s’imposer ?

Cette question permet de développer une réflexion autour de la notion-clé du

suffrage universel et de souveraineté populaire. Elle conduit aussi à aborder la

Enjeux didactiques (repères, notions et

méthodes) :

BO 1ere : « De la Deuxième République à

1879 : la recherche d’un régime politique

On examine comment la France est à la

recherche d’institutions capables d’inscrire

l’héritage de la Révolution dans la société

nouvelle. La présentation des années 1870-

1871 – de la défaite à la Commune - permet

de souligner cet enjeu. »

BO 4

e

actuel : « La France de 1815 à 1914 (4

à 5 heures)

L’accent est mis sur la recherche, à travers de

nombreuses luttes politiques et sociales et de

multiples expériences politiques, d’un régime

stable, capable de satisfaire les aspirations

d’une société française majoritairement

attachée à l’héritage révolutionnaire.

•Repères chronologiques : les révolutions de

1848 ; la Seconde République (1848-1852) ;

le Second Empire (1852-1870) ;

l’inauguration du canal de Suez (1869) ;

proclamation de la République (4 septembre

1870) ; l’Affaire Dreyfus (1898).

•Documents : Delacroix : La Liberté guidant

le peuple ; Victor Hugo : extraits des

Châtiments et des Misérables ; la loi sur la

séparation de l’Église et de l’État (1905). »

Socle : Nouveau commentaire

« La succession des régimes au cours de cette

période manifeste la difficulté de parvenir à

une stabilité politique jusqu’à l’enracinement

de la IIIe République malgré les crises

violentes qui ont marqué ses origines.

Ajout aux repères

La Commune (1871). »

BO 4

e

futur : « L’ÉVOLUTION POLITIQUE

DE LA FRANCE, 1815-1914

La succession rapide de régimes politiques

jusqu’en 1870 est engendrée par des ruptures

: révolutions, coup d’État, guerre. La victoire

des républicains vers 1880 enracine

solidement la IIIe République qui résiste à de

graves crises.

Les régimes politiques sont simplement

caractérisés ; le sens des révolutions de 1830

et de 1848 (établissement du suffrage

universel et abolition de l’esclavage) et de la

Commune est précisé.

Situer dans le temps

- Les régimes politiques successifs de la

France de 1815 à 1914

- L'abolition de l'esclavage et suffrage

universel masculin en 1848 »

4

notion de libertés fondamentales. Héritées de 1789, ces notions forment le socle

commun des républicains. Toutefois, il faudra aussi montrer les divergences qui

se font jour au sein du camp républicain, notamment en ce qui concerne la

conception de la République. Autrement dit, quelle République souhaitent les

Français ? Est-ce une République conservatrice (qui garantit les libertés

fondamentales, l’égalité civique mais se veut conservatrice sur le plan social),

une République radicale (dont les valeurs sont la défense de la laïcité et des

valeurs républicaines, la limitation des inégalités sociales) ou est-ce une

République sociale (héritière de 1793 et de ces valeurs plus égalitaristes) ?

L’étude de la Commune doit permettre de trancher cette question.

La Commune, comme l’a montré depuis longtemps Jacques Rougerie, n’est pas

la première révolution du prolétariat moderne comme l’avaient cru Marx et

surtout Lénine. Elle s’inscrit dans l’histoire du mouvement ouvrier français, celle

du « socialisme de métier » étudié par l’historien américain Bernard H. Moss. Les

revendications des Communards sont très proches de celles des « démoc-soc. »

de 1848 : organiser dans chaque branche d’activité des coopératives ouvrières,

avec l’aide d’une République résolument sociale. C’est l’échec de la Commune

qui a ensuite poussé les ouvriers français à prendre leurs distances avec les

républicains et à s’organiser sur leurs propres bases.

Plan, entrées originales (événements, acteurs, lieux, œuvres d’art), supports

documentaires et productions graphiques :

Le plan chronologique s’impose ici. On analyse donc la IIe République, puis le

Second Empire. On présente ensuite la période très dense des années 1870-1871,

en approfondissant l’étude de la Commune (par exemple à travers l’itinéraire de

Louise Michel). Puis il faut montrer comment la IIIe République s’est imposée

entre 1871 et 1879, en étudiant d’une manière précise les institutions mises en

place (les lois de 1875 et le régime parlementaire).

Un questionnement transversal consacré à l’héritage de la Révolution dans le

débat politique permet de voir comment chaque famille politique se situe dans

cette problématique centrale. Les bonapartistes prétendent concilier les principes

de 1789 (souveraineté nationale) et un ordre monarchique. Les légitimistes

rejettent très largement l’héritage révolutionnaire et restent nostalgiques de la

France d’avant 1789. Les républicains modérés veulent achever l’oeuvre de la

Révolution, tout en se démarquant de ses aspects violents. Les républicains «

rouges » veulent poursuivre la Révolution, dont ils assument totalement

l’héritage. Les républicains puisent leurs références dans la philosophie des

Lumières et dans la Révolution de 1789 dont ils veulent faire vivre l’héritage :

liberté, égalité, souveraineté nationale, exaltation de la patrie. À partir de 1879,

contrôlant tous les rouages du pouvoir, ils mettent en place un régime

parlementaire qui assure la pré éminence du législatif sur l’exécutif et la

prépondérance de la Chambre des députés, des lois garantissant les libertés

fondamentales : liberté de la presse, de réunion, liberté syndicale. Ils posent ainsi

les bases d’une démocratie libérale et parlementaire.

I. Révolutions et Seconde République (1848-1852) : l’échec d’une république

fraternelle, généreuse et démocratique

Les quelques mois charnières qui font suite à l’échec de la monarchie de Juillet et

à la révolution de 1848 témoignent d’une recherche effrénée d’institutions

efficaces pour diriger la France. Les acquis et les principes révolutionnaires

marquent les aspirations des « quarante-huitards », mais l’effervescence

passionnée et les libertés conquises qui s’ensuivent ne tardent pas à effrayer les

élites et la paysannerie. La période est marquée par de nombreux

questionnements : attitude face à la démocratie sociale, articulation entre

représentation politique et suffrage universel, entre autorité et démocratie, entre

exécutif et législatif, entre Paris et province…

On peut dire que le gouvernement reconnaît le droit au travail dans la mesure où,

le 25 février 1848, « il s’engage à garantir l’existence de l’ouvrier par le travail ».

Mais cette déclaration n’est pas vraiment suivie d’effets. L’extrême gauche

républicaine réclame en vain la création d’un Ministère du travail (fondé en 1906

seulement par Clemenceau). Le gouvernement se contente de nommer une

Activités, consignes et productions des élèves

:

Accompagnement 1

ère

: « Ce thème invite à

une réflexion sur la recherche d’institutions

efficaces pour un État important, dont la

société est marquée par les acquis et les

principes de la Révolution et engagée dans

les mutations liées au processus

d’industrialisation. Les questions des années

1848-1851 : démocratie sociale, articulation

entre représentation politique et suffrage

universel, entre autorité et démocratie, entre

exécutif et législatif et entre Paris et province

constituent le point de départ ainsi

que les enjeux durables. Le Second Empire

est un césarisme démocratique, dans lequel le

suffrage universel n’est pas remis en question

mais confisqué par une pratique autoritaire: la

souveraineté populaire est absorbée par un

homme. L’évolution libérale maîtrisée voulue

par Napoléon III :

hérédité, appel direct au peuple et

gouvernement représentatif, se brise sur sa

politique étrangère, inscrite dans la tradition

solidement ancrée de la gloire nationale.

La crise nationale qui court de septembre

1870 à mai 1871 illustre l’intérêt du temps

court et la valeur explicative de l’événement.

Le désastre de la guerre avec la Prusse

entraîne la proclamation de la république,

durablement marquée par le provisoire. Deux

conceptions s’affrontent alors : la vision

nationaliste de Gambetta qui veut poursuivre

la guerre heurte le libéralisme et la prudence

des républicains modérés et les aspirations à

la paix des ruraux. Le suffrage universel élit

une Assemblée majoritairement monarchiste,

qui confie le pouvoir exécutif à Thiers,

partisan de la paix. Une partie des Parisiens,

refusant que leur résistance, toute jacobine,

contre les Prussiens se termine ainsi, estimant

la république menacée et refusant la «

décapitalisation » de leur ville, s’insurge en

5

Commission du gouvernement pour les travailleurs, qui siège au palais du

Luxembourg sous la présidence de Louis Blanc et de l’ouvrier Albert. On

organise des ateliers nationaux, qui ne sont en fait que des grands chantiers de

charité, et non l’organisation du travail réclamée par Louis Blanc, supervisés par

le ministre Marie (représentant des républicains modérés fidèles au libéralisme).

Tous les ouvriers sans travail y sont admis, avec un salaire de 2 francs par jour.

Les ateliers sont organisés sur un modèle militaire (lieutenances, brigades,

escouades), mais avec des chefs élus. Au moment de leur dissolution, les ateliers

nationaux employaient 130 000 ouvriers (pour un coût de plus de 7 millions de

francs). Cette décision fut prise parce que les ateliers nationaux étaient considérés

comme un foyer d’agitation et parce qu’ils coûtaient cher à l’État, qui avait dû

augmenter de 45 % les impôts directs (c’est «l’impôt des 45 centimes», sous-

entendu par franc d’imposition, très impopulaire dans les campagnes).

La jeune République issue des événements de 1848 se veut girondine.

Immaculée, elle véhicule l’image d’un humanitarisme sincère dont sont issues les

aspirations diffuses des vainqueurs : démocratie, pitié et générosité, justice

sociale, fraternité… Elle répudie tout système et toute tentative de terreur. La

férocité jacobine de 1793 est condamnée. Il y a pourtant parenté entre les deux

épisodes révolutionnaires. La jeune vierge de 1848 s’adresse à sa « soeur » de

l’An II, reconnaissance explicite d’un héritage, d’une continuité entre les

révolutions de 1793 et 1848. Victor Hugo montrant bien la complémentarité des

deux républiques : « La première a détruit, la seconde doit organiser. L’oeuvre

d’organisation est le complément nécessaire de l’œuvre de destruction ».

Mais après la proclamation le 4 mai d’une république conservatrice, les meneurs

socialistes les plus résolus (Blanqui, Barbès, Raspail…) manquent, à l’issue

d’une manifestation désordonnée le 15 mai 1848, de faire vaciller le régime. Le

désir de réaction va être exaspéré par cet épisode. La dignité de la République

issue du suffrage universel a été violée, sa légitimité contestée par le peuple de

Paris. Les sanglantes Journées de juin rompent l’euphorie de la fraternité nouvelle

inaugurée par la révolution de février 1848. Les journées de juin 1848 sont

déclenchées par la décision du gouvernement de fermer les Ateliers nationaux

créés par le gouvernement provisoire de février pour lutter contre le chômage

(dans lesquels on versait un salaire aux chômeurs contre un travail, le plus

souvent de terrassement, dont l’utilité n’était pas toujours avérée) et d’enrôler les

chômeurs célibataires dans l’armée. La fermeture des ateliers, ainsi que l’élection

à l’Assemblée des révolutionnaires Leroux et Proudhon et de Louis Napoléon

Bonaparte mettent le feu aux poudres. Les ouvriers au chômage qui ne survivent

que grâce aux ateliers nationaux, sont acculés au désespoir suite à leur abolition.

L’arrestation en mai des leaders les plus connus empêche toute organisation

efficace Le 23 juin, Paris se hérisse de barricades. Les soldats de la Garde

nationale livrent durant 4 jours un cruel combat contre les insurgés.

L’insurrection parisienne de juin 1848

La France est déchirée une guerre civile qui oppose la classe ouvrière et les

partisans de l’Ordre. Un ouvrier accuse explicitement la bourgeoisie républicaine

d’avoir fusillé et déporté les militants de gauche révoltés les 23-26 juin 1848. Le

général Cavaignac, le « prince du sang », ministre de la Guerre puis chef du

pouvoir exécutif, est chargé de réprimer l’émeute. Le 26 juin, après des combats

sanglants, les dernières barricades tombent. La bataille se solde par quelques

exécutions sommaires et d’immenses rafles de suspects. 1 500 hommes attendent,

dans des prisons improvisées, la « transportation en Algérie ». L’écrasement de

l’insurrection par l’armée marque la fin de « l’illusion lyrique » et de la «

République sociale ».

Jean-Louis Meissonnier est l’un des peintres d’histoire et de scènes de genre les

plus populaires et les plus décorés de la monarchie de Juillet et du Second

Empire. Cette oeuvre, La barricade de la rue de la Mortellerie, illustre la terrible

répression des Journées de juin à Paris. Les affrontements sont acharnés entre un

camp « bourgeois » très résolu dont les valeurs d’ordre, de propriété, de liberté se

voient attribuées des mérites absolus et celui des « ouvriers socialistes »

combattant au nom de la justice, du bonheur et de la vie.

La Constitution du 4 novembre 1848

Dès le lendemain de la révolution de 1848, une Assemblée constituante est

formée d’une majorité de républicains modérés prêts à défendre la République

mars 1871. La Commune défend la

démocratie directe, mène une politique qui

anticipe sur celle de la Troisième République

et esquisse des projets (république sociale et

pour partie fédérale). Après son écrasement,

la période 1871-1879 est marquée par la

marginalisation de ceux qui refusent la

république et la victoire de la conception

libérale et parlementaire du pouvoir sur la

conception autoritaire. Le suffrage universel

tranche à plusieurs reprises, amenant la

démission de Mac-Mahon en janvier 1879.

Ce fait entérine une césure importante, pour

le fonctionnement des institutions comme

pour la recomposition du système des forces

politiques. »

L’INCONNU DE LA PREMIÈRE FOIS

À la suite de la Révolution de février 1848, le

gouvernement provisoire de la République

française décrète, le 5 mars, le vote universel,

c’est-à-dire le suffrage universel masculin. «

On entrait dans l’inconnu », écrit Garnier-

Pagès, l’un des membres du gouvernement

provisoire. Dimanche de Pâques, 23 avril

1848, la scène a été souvent décrite : Garnier-

Pagès trace les contours idylliques de ce

premier vote massif et apaisé des campagnes

avec 83 % des inscrits qui ont participé à ce

premier banquet civique !

Les électeurs, venus en cortèges au chef-lieu

de canton, ont été appelés, commune après

commune, nominalement par le président du

bureau de vote à qui ils remettent leur

bulletin de vote, qui a été rédigé à la main en

dehors du bureau, ou à défaut imprimé. Le

bon électeur est en effet celui qui est capable

d’écrire lui-même son bulletin, mais, la

population masculine étant analphabète à 50

%, les agents électoraux des candidats ont

répandu dans la population de fortes quantités

de bulletins imprimés.

Lors de ce premier vote, les pressions des

puissants, des prêtres et des représentants de

la jeune République n’ont pas dû manquer.

Le président glisse lui-même le bulletin dans

l’urne, tandis qu’un assesseur appose son

paraphe à côté du nom de l’électeur. Cette

procédure restera inchangée jusqu’en 1913,

date d’adoption de l’enveloppe et de l’isoloir.

Toutefois le vote aura désormais lieu dans la

commune et la procédure de l’appel nominal

des citoyens tombera en désuétude. Preuve

aussi de l’individualisation du vote : on vient

voter quand on le veut.

Toutefois, la belle unanimité quarante-

huitarde est ternie par les contestations des

résultats à Limoges et surtout à Rouen, dans

les quartiers ouvriers. Deux mois plus tard, ce

seront 4 000 morts que l’insurrection de juin

fauchera. La pacification des conflits est une

condition, mais aussi une conséquence de la

gestion douce des passions politiques par le

vote. Si, par la loi du 31 mai 1850, le parti de

l’ordre exclut « la vile multitude » (Thiers),

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

1

/

154

100%