Ni sandales, ni bâton

--------------Bible

au

scanner-

Passer

la

«Bible au scanner »,

c'est scruter une «aspérité» de son texte

avec un maximum de minutie et de pénétration.

On

peut difficilement dans ce sens que Jacques

BUCHHOLD

ci-dessous.

Ni

sandales,

ni

bâton

par Jacques BUCHHOLD

P

armi

les

difficultés d'harmonisation que

posent les évangiles,

la

recommanda-

tion de Jésus en Matthieu

10.9-10,

lors de l'envoi des Douze

en

mission, de

ne prendre «

ni

sandales

ni

bâton

»,

est

certainement l'une des plus ardues. Car

Marc 6.8-9 semble rapporter précisément

le

contraire! Jésus,

en

effet, ydemande à

ses disciples «de ne

rien

prendre

...

sinon

un bâton

seulement»

et

de

«chausser

des sandales

».

Le

penseur

Stephen

1.

Davies, un évangélique déclaré, avoue,

qu'il s'agit

là,

de l'un des six lieux scriptu-

raires

dont

«

il

ne voit pas

comment

résoudre les contradictions »(11.

Le

témoignage

de

Luc vient

encore

accroître la difficulté.

En

effet, s'il

s'accorde,

avec celui

de

Matthieu, sur

l'interdiction de prendre un bâton (9.1,

3),

la

recommandation du Seigneur,

de

ne

pas emporter de sandales, appartient aux

conditions

de

la mission des soixante-

douze(2

1

(1004).

Le

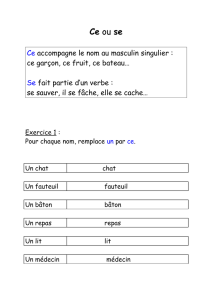

tableau qui suit (voir page suivante)

résume

la

situation, et indique, entre

parenthèses, l'ordre dans lequel chaque

élément apparaît dans les différents pas-

sages.

Plusieurs tentatives d'explication des

divergences entre Matthieu et Luc (sans

bâton

ni

sandales) et Marc (avec bâton et

sandales) ont été proposées. Nombreux

sont ceux qui voient, dans

la

recension de

Marc, une adaptation des «paroles

de

Jésus

...

aux conditions nouvelles des mis-

(1)

Stephen

1.

Oavies,

The

Debate about the Bible

(Philadelphie: Westminster, 1977),

p.

106, cité par

Craig

L.

Blomberg,

The

Historical Reliability

of

the

Gospels, p. 145,

n.

1.

[21

Cf.

La

Bible du Semeur, TOB. Des manuscrits

assez nombreux ont

70,

leçon retenue par

la

Bible à

la

Colombe. Ce nombre pourrait représenter les

nations du monde, car 70 peuples apparaissent

dans

le

texte hébreu de

Gn

10, alors que dans

la

traduction grecque de

la

LXX,

on

en

trouve 72.

Cf.

Leon Morris, L'Evangile selon Luc, traduit

et

adapté

par Jacques Blocher (Commentaires Sator ;Paris:

Les

Editions Sator, 1985)

p.

101.

Fac-RéflexÎoII

nO

33

31--

-Bible

au

scanner

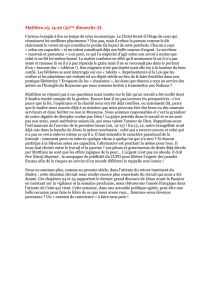

Mt

10.9-10 (aux 12)

Me

6.8-9 (aux 12) Le 9.3 (aux 12) Le 10.4 (aux 72)

1.

N'acquérez

ne

rien

prendre

Ne

prenez

rien

N'emportez

pour

le

chemin

pour

le

chemin

2.

ni

bâton

(7)

sauf

un

bâton

ni

bâton

(1)

seulement

(1)

3.

ni

pain

(2)

ni

pain

(3)

4.

ni

sac

ni

sac

(3)

ni

sac

(4)

ni

sac

(2)

pour

le

chemin

(4)

5.

ni

monnaie

dans

5.

ni

monnaie

dans

vos

ceintures

(3)

la

ceinture

(4)

6.

ni

sandales

(6)

mais

chausser

ni

sandales

(3)

des

sandales(3)

(5)

7.

ni

deux

tuniques

(5)

ne

pas

revêtir

ne

pas

avoir

deux

tuniques

(6)

deux

tuniques

(5)

8

.ni

or

(1)

9.

ni

argent

ni

argent{4)

(4)

10.

ni

bourse

(1)

11.

ne

pas

saluer

12.

en

chemin

(4)

sionnaires

hors

de

Palestine

où

le

bâton

et

les

sandales pouvaient

être

nécessaires

sans déroger à

la

pauvreté

(5)

». Cepen-

dant,

plusieurs

ne

se

satisfont

pas

d'une

telle

solution,

qui

fait

dire

àJésus

(dans

Mc)

le

contraire

même

des

paroles

qu'il a

réellement prononcées (Mt-Le). Aleurs

yeux,

le

témoignage

des

synoptiques

(Mt,

Mc,

Le),

dans

sa

diversité,

demeure

cohé-

rent,

et

ils

proposent

essentiellement

deux

types d'explication

de

la

divergence

qui

nous

préoccupe.

.Le «télescopage

(6)

»

Tout

le

monde

le

reconnaît: Matthieu,

dans

ses

cinq

sections

qui

rapportent

les

{31

Hupodémata

en

Mt et

Le,

hupodedemenous

san-

da/ia

en

Me.

(4)

Mt a

arguron,

alors que

Le

a

argurion.

(5)

TOB n.v sur Me 6.8.

(O)

Voir Blomberg, pp. 144-146, qui reprend iei la

solution qu'il avait déjà proposée dans «The Legiti-

maey and Limits of Harmonization ", dans

Herme-

neutics,

Authority and

Canon,

pp. 154-155.

--32

Fac-Réflexion n°

33

---------------Bible

au

scanner-

discours

de

Jésus(7),

offre

un

travail

rédac-

tionnel

de

synthèse, qui regroupe des

enseignements

du

Seigneur

donnés

à

des

moments

différents.

C'est

ainsi

que,

dans

l'envoi

des

Douze

en

mission,

Matthieu

a

regroupé,

en

un

seul

discours,

ce

qui

concerne, dans

Luc,

l'envoi des

Douze

(Lc

9.1-6) et celui des soixante-douze

(Lc

10.1-11

)1

8

1.

Un

tel

procédé,

notons-le,

n'a

rien

d'arbitraire

car,

selon

Luc

10.17

et

23,

les

Douze

faisaient

très

certainement

partie

des

soixante-douze(9).

C'est

sur

ce

fait

que

se

fonde

la

solution

envisagée

par

Craig

L.

Blomberg

:

l'envoi

des

Douze

àproprement

parler

(Lc

9.1-6)

ne

contenait

pas

d'interdiction

de

prendre

un

bâton

et

de

chausser des sandales,

d'où l'autorisation

de

se

munir

d'un

bâton

et

de

mettre

des

sandales

dans

la

recen-

sion

de

Marc

(6.6-8).

Jésus

n'aurait

émis

une

telle interdiction que lors

de

l'envoi

des soixante-douze

(Lc

10.1

-11). Mat-

thieu,

en

fusionnant ces deux envois,

aurait

alors

choisi

entre

la

permission

du

premier

envoi,

et

la

prohibition

du

second,

et

opté pour l'interdiction

(Mt

10.9-10).

(7)

Le

Sermon sur

la

montagne

(ch.

5à

7),

l'envoi des

Douze en mission (ch. 10), les paraboles du

Royaume

(ch.

13),

la

vie

de

la

communauté messia-

nique

(ch.

18) et

les

enseignements sur

la

fin

des

temps

(ch.

24-25).

(8)

On

retrouve

un

tel procédé

en

Mt 24,

p.

ex., qui

regroupe

Le

17.22-37 et 21.5-38.

Le

Sermon sur

la

montagne réunit des textes de Luc dispersés dans

tout l'évangile.

(9)

Le

"autres ",

de

Le

10.1, n'oppose pas

les

72

aux 12, mais aux disciples non conséquents

de

9.57-62. comme

le

souligne Blomberg,

"The

Legi-

timacy

...

",

p.

155.

Cette solution

du

«télescopage

»,

par

Matthieu, qui prône

le

recours

aux

sources, nous semble légitime

en

son

principe,

et

résout

la

contradiction,

entre

Matthieu

et

Marc,

concernant

le

port

de

sandales. Mais elle

ne

permet pas de

répondre, sans autre,

au

problème

du

bâton.

Car,

dans Luc, contrairement à

l'interdiction d'emporter des sandales,

celle

de

prendre

un

bâton

n'appartient

pas

à

l'envoi

des

soixante-douze

(10.4),

mais

bel

et bien àcelui des Douze

(9.3)

!

Certes,

ce

fait

pourrait

s'expliquer,

comme

le

suggère

Blomberg,

par

le

travail

rédac-

tionnel

de

Luc,

qui

aurait fait passer cet

élément de l'envoi des soixante-douze

dans celui des Douze. Mais une telle

hypothèse

fragilise

la

stratégie

du

recours

aux

sources. Pourquoi,

en

effet,

la

men-

tion

du

bâton

en

Luc

9.3

ne

serait-elle

pas

originale

(mais

rédactionnelle),

alors

qu'elle

le

serait dans

le

texte parallèle de

Marc

6.8?

L'harmonisation

La

solution

du

«télescopage» part

d'une évidence: Matthieu 10.9-10 et

Marc

6.8-9

se

contredisent.

Celle

de

l'har-

monisation

relativise

cette évidence:

La

contradiction dans

les

termes est fla-

grante ;

mais

la

pensée

exprimée,

sous

ces

deux

formes,

est

pourtant

la

même(10).

Il

faut,

en

effet,

tenir

compte

des

expres-

sions

qui

gouvernent

les

passages :

ne

(10) Frédéric Godet, Commentaire sur l'évangile de

Saint Luc,

t.

1(Neuchâtel: Editions de l'Imprimerie

Nouvelle L.-A. Monnier, 1969') pp. 556-557.

Fac-Réflexîoll

n°

33

33--

-Bible

au

scanner---------------

pas

acquérir(11)

(Mt

10.9),

ne

rien

prendre

pour

le

chemin

(Mc

6.8 ;

Lc

9.3),

ne

pas

emporter

(Lc

1004).

L'expression

utilisée

par

Matthieu

est

la

plus claire. L'évangéliste indique, par

l'emploi

du

verbe

«acquérir»

(ktaoma/)

,

que l'interdiction

de

Jésus

ne

vise

pas

l'équipement immédiatement

nécessaire

au

voyage

missionnaire,

dont

les

disciples

sont

déjà

en

possession.

Ce

qui

leur

est

interdit,

est

de

faire

des

appels

de

fonds

pour

leur

voyage(12}

(<<

or,

argent,

monnaie

dans

vos

ceintures

»),

de

se

munir

de

pro-

visions

(<<

sac

pour

le

chemin

»)

et

de

vête-

ments

de

rechange

(<<

deux tuniques

»).

«

Le

principe

rappelé

est

celui

de

6.25

ss

:

Dieu

pourvoira

(13)

»,

en

particulier

au

moyen

de

l'hospitalité

qui

sera

offerte,

aux

disciples,

dans

les

villes

où

ils

annonceront

la

Bonne Nouvelle

du

Royaume

(10.11-

13).

Si

tel

est

le

cas,

ne

faut-il

pas

aussi

discerner

dans

la

mention

du

bâton

et

des

sandales

une

interdiction

d'«

acquérir»

un

bâton

(14)

de

secours

et

des

sandales

de

rechange? L'habitude, d'ailleurs, n'était

pas

de

voyager

pieds

nus

et

«

le

geste

du

v.

14

suppose

une

sorte

de

chaussure

qui

retenait

la

poussière(15)

».

Les

recensions

de

l'envoi

des

Douze,

en

Marc

6.8-9

et

Luc

9.3, s'accordent

avec

une

telle

compréhension

de

celle

de

Mat-

thieu.

Dans

ces

deux

passages,

en

effet,

les

recommandations

de

Jésus concer-

nent

de

nouveau

les

fonds

(<<

monnaie

dans

la

ceinture,

argent

»),

les

provisions

(<<

pain, sac

»)

et

les

vêtements

de

rechange

«<

deux

tuniques

»)

que

les

dis-

ciples

auraient

pu

désirer

emporter

avec

eux.

La

précision

de

«

ne

rien

prendre

pour

le

chemin

»,

confirme

cette compré-

hension

des

paroles

du

Seigneur.

Jésus

n'interdit

pas,

à

ses

disciples,

de

partir

tels

qu'ils

sont

déjà

vêtus,

chaussés

et

équi-

pés,

mais

de

prévoir

à

l'avance

ce

dont

ils

pourraient avoir besoin

en

chemin(16).

L'autorisation,

dans

Marc,

de

prendre

un

bâton

et

de

chausser

des

sandales,

ne

contredit donc

pas

l'interdiction

de

Mat-

(11)

La

Bible

à

la

Colombe

traduit:

"ne

prenez ni".

",

mais note

que"

ce verbe signifie primitivement

acquérir

»,

La

TOB et

la

Bible

en

français

courant

traduisent de manière plus précise: "

ne

vous pro-

curez ni." ".

(12) Robert

H.

Gundry,

Matthew.

ACommentary

on

his

Uterary and Theological Art (Grand

Rapids:

Eerdmans, 1982),

p,

186, relève que l'interdiction

matthéenne

d'"

acquérir" porte sur

les

profits que

les

disciples pourraient tirer de leur

œuvre

mission-

naire,

car elle suit immédiatement

la

recommanda-

tion de Jésus

au

v.

8 : " Vous avez reçu gratuite-

ment, donnez gratuitement ".

(13)

R.T.

France,

L'Evangile

selon

Matthieu

(Commen-

taires

Sator ;Cergy-Pontoise:

Les

Editions Sator,

1987),

p.

166.

1"1

Le

mot

grec rabdos est utilisé, selon les con-

textes, pour désigner une baguette,

un

bâton, une

verge pour frapper,

un

bâton de commandement,

un

sceptre, une houlette de

berger,

une

hampe de

javelot.

Ici,

le

mot

ne

désigne pas

un

simple bout de

bois, mais une canne, "élément de l'équipement

indispensable au voyageur en Orient ", Voir

C.

Schneider,

rabdas,

TDNTI,

vol.

VI,

pp. 966-970,

en

part, 969.

(15)

R.T.

France,

p.

167,

(16)

Le

déplacement par Matthieu de l'expression"

en

chemin ", après

la

mention du "sac

",

s'explique

par l'emploi du

verbe"

acquérir ", qui suggère, par

lui-même, l'idée de préparation, ou de provisions,

ce qui n'est pas

le

cas du

verbe"

prendre ", de Mc

et Lc. L'emploi du

verbe"

emporter"

(bastaô)

en

Lc 1DA, pour l'envoi

en

mission des 72, renforce

l'idée de provisions et d'équipements de rechange.

--34

Fac-Réj/exion

nO

33

---------------Bible

au

scanner-

thieu de

se

procurer

un

bâton de secours

et des sandales de rechange.

Cependant, est-il possible d'expliquer

les

différences de formulation, entre Mat-

thieu et Marc, et peut-être plus encore

entre Marc 6.8-9 et Luc 9.3, qui sont tous

deux introduits par

la

même formule

(<<

ne

rien

prendre pour

le

chemin

»),

mais diver-

gent quant à

la

mention

du

bâton

(<<

sauf

un

bâton seulement

»,

«

ni

bâton

»)

?

Un

retour aux sources pourrait permettre

d'élucider ce

fait.

Retouraux sources

Comme nous l'avons

relevé

plus haut,

l'évangile selon Luc contient deux textes

d'envoi

en

mission. L'un concerne les

Douze, l'autre

les

soixante-douze.

Le

pre-

mier

envoi

est commun

aux

trois évangiles

(triple tradition),

le

deuxième àLuc et à

Matthieu, qui opère

un

«télescopage»

entre les deux envois (double tradition).

Pour

la

majorité des spécialistes, adeptes

de

la

théorie des deux sources, Matthieu

et Luc auraient rédigé les passages, de

leur évangile, appartenant à

la

triple tradi-

tion,

en

s'inspirant de l'évangile de

Marc

(17

). D'autres exégètes,

en

revanche,

inversent

le

processus. C'est Marc qui,

selon

eux,

atravaillé àpartir d'ébauches,

de Matthieu et de Luc, qui

ne

contenaient

que

la

triple tradition

i18i

.Sans chercher

ici

à

justifier notre point de

vue,

il

nous semble

que

la

seconde compréhension du rap-

port, entre

les

synoptiques, répond mieux

aux

données des

évangiles.

Elle

donne,

en

tout

cas, un éclairage intéressant sur

l'envoi des Douze dans

la

triple tradition.

Comment,

en

effet, expliquer

le

lien

entre

le

«sauf

un

bâton seulement» de

Mc 6.8, et

le

«

ni

bâton» de Mt 1

0.1

0et

Lc 9.3 » ? N'est-il pas tentant de discer-

ner,

dans

la

précision de Marc, «sauf

un

bâton seulement

»,

une réécriture de ce

qu'il lisait dans

les

ébauches de Matthieu

et de

Luc?

Cherchant àéviter l'ambiguüé

de l'expression matthéenne et lucanienne

«

ni

bâton

»,

qui pouvait êlre comprise

comme une interdiction de prendre tout

bâton (et non uniquement

un

bâton de

secours), Marc rend

la

pensée du Sei-

gneur plus explicite,

en

précisant que

les

disciples devaient

se

contenter de leur

seul

bâton.

Un

phénomène du même type pourrait

expliquer

le

«mais chausser des san-

dales »de Marc 6.9, qui semble de nou-

veau expliciter

le

«

ni

sandales» de Mat-

thieu 10.10.

Car,

l'évangile de Marc évite

l'ambiguïté du texte de Matthieu, dans

lequel certains pouvaient trouver,

(à

tort),

l'obligation pour

les

disciples de marcher

pied nus

i19i

. •

J.B.

(17)

Telle

est

en

particulier l'approche àlaquelle

se

ral-

lie,

p.

ex.,

l'"

Introduction aux évangiles synop-

tiques"

de l'édition complète de

la

TOB.

(18)

Cf.

en

particulier

les

travaux de Philippe Rolland,

Les premiers évangiles (Paris:

le

Cerf, 1984) ;L'ori-

gine

et

la

date des évangiles (Paris: Saint-Paul,

1994). Pour

un

bon résumé de cette approche, voir

P.

Rolland, "Synoptique, question ", Dictionnaire

encyclopédique

de

la

Bible (Brepols, 1987),

pp. 1227-1231.

(19)

La

difficulté que pose

la

mention des sandales,

vient

du

fait qu'elle n'apparaît pas

en

Lc

9.3, (triple

tradition), mais

en

Lc 10.4. L'explication

la

plus

simple nous semble être que l'ébauche de Mt, que

Mc consultait, portait déjà

la

mention «

ni

sandales

".

Fac-Réflexioll n° 33

35--

1

/

5

100%