Manifestations digestives des maladies systémiques

Mise au point

Manifestations digestives

des maladies systémiques

Gérard Gay

1

, Jean-François Roche

1

, Valérie Laurent

2

,

Muriel Frédéric

1

, Michel Delvaux

1

1

Unité de médecine interne à orientation digestive et métabolique, Hôpitaux de Brabois

adultes, CHU de Nancy, Allée du Morvan, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy

2

Département de radiologie, Hôpitaux de Brabois adultes, CHU de Nancy, Allée du Morvan,

54511 Vandœuvre-lès-Nancy

Les maladies systémiques sont habituellement séparées en deux groupes, les connectivites et

les vascularites. Les manifestations digestives sont de fréquence et de nature variées, souvent

peu spécifiques tout en pouvant révéler la maladie. La sclérodermie représente une entité à

part, où les signes digestifs plus spécifiques occupent le devant de la scène clinique et font

partie des éléments évocateurs du diagnostic. Les manifestations digestives des maladies

systémiques posent des problèmes difficiles aussi bien lorsque la maladie est connue, par leurs

significations (complication iatrogène ou spécifique, nouvelle poussée), que lorsqu’elles sont

inaugurales. Elles nécessitent une approche pluridisciplinaire et bénéficient des progrès de

l’immunologie et des nouvelles techniques d’exploration, notamment de l’intestin grêle

(capsule vidéoendoscopique, entéroscopie double-ballon), véritable « terra incognita » de

l’interniste.

Mots clés :maladie systémique, manifestation digestive, connectivité, vascularite

Généralités

Les maladies systémiques regrou-

pent des affections très hétérogènes

dont les caractéristiques communes

sont :

–des symptômes qui affectent des

organes multiples,

–des anomalies biologiques et

immunologiques,

–une évolution progressive vers la

chronicité,

–une sensibilité aux immunosup-

presseurs pour certaines.

Pour une meilleure compréhen-

sion, il est habituel de séparer les

maladies systémiques en deux grands

groupes [1, 2] : les connectivites ou

collagénoses où prédomine l’atteinte

du tissu conjonctif, et les vascularites

où l’inflammation des vaisseaux asso-

ciée à plus ou moins de nécrose est sur

le devant de la scène. Des mécanis-

mes physiopathologiques se retrou-

vent à des degrés divers dans chacun

de ces deux groupes d’affections : pro-

duction anormale et dérégulation de

la synthèse du collagène pour les col-

lagénoses, troubles de la perméabilité

vasculaire ou thrombose, ischémie tis-

sulaire pour les vascularites, produc-

tion anormale de protéines ou de

cytokines, anomalies de l’immunité

humorale et cellulaire aboutissant à

des phénomènes inflammatoires

retrouvées dans les deux groupes avec

parfois des lésions musculaires (atro-

phie, fragmentation). Le tableau clini-

que final associe dysfonction vascu-

laire et endothéliale, atteinte

musculaire et neurologique, en parti-

culier au niveau du tractus digestif

(figure 1).

Les manifestations

digestives

La fréquence des manifestations

digestives des maladies de système est

m

t

Tirésàpart:G.Gay

doi: 10.1684/met.2007.0086

mt, vol. 13, n° 3, mai-juin 2007 171

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

variable, notamment dans les cas de vascularites

(tableau 1) [3]. Les symptômes digestifs interpellent à la

fois le médecin interniste et le gastroentérologue. Le clini-

cien doit s’interroger sur la signification de ces manifesta-

tions et répondre à trois questions :

–s’agit-il d’une manifestation inaugurale ou d’une

nouvelle poussée de la maladie lorsqu’elle est connue ?

–est-on devant le témoin clinique d’une complication

iatrogène ?

–enfin, s’agit-il d’une complication spécifique de

l’affection ?

Pour essayer de répondre à ces trois questions, nous

nous proposons :

–de rappeler les éléments pertinents de l’interroga-

toire, de l’examen clinique et les éléments significatifs du

bilan biologique qui caractérisent une maladie systémi-

que ;

–d’exposer les éléments nouveaux des examens com-

plémentaires qui sont maintenant disponibles dans ce

cadre nosologique ;

–de préciser les tableaux réalisés par les manifesta-

tions digestives les plus fréquentes rencontrées au cours de

chaque maladie systémique avec les caractères particu-

liers qui s’y rattachent ;

–avant de proposer une attitude pratique en présence

des symptômes digestifs que la maladie systémique soit

connue ou non.

Les points-clés de l’interrogatoire

et de l’examen clinique

Les symptômes les plus fréquemment retrouvés en cas

de connectivite ou de vascularite sont peu spécifiques à

l’exception de la sclérodermie où souvent ils occupent

une place centrale et révélatrice de la maladie. Ils asso-

cient le plus souvent des diarrhées, des hémorragies diges-

tives, des douleurs abdominales et des signes péritonéaux.

Pour chaque symptôme, le tableau 2 indique la lésion

rencontrée et la maladie systémique à laquelle il est le plus

souvent associé [4].

Dans ce contexte d’urgence abdominale ou à l’opposé

de douleurs abdominales chroniques, l’interrogatoire doit

être minutieux à la recherche d’antécédents de transfu-

sions sanguines (viroses), de voyage, d’addictions

(cocaïne, amphétamines), de facteurs de risque cardiovas-

culaires et de prises médicamenteuses (ergotamine et déri-

vés, AINS) dans le but d’éliminer ce qui n’est pas une

vascularite. L’examen clinique sera complet et systémati-

que, appareil par appareil, après avoir recherché des

signes généraux : fièvre, perte de poids, asthénie. La pré-

sence de signes extradigestifs sera susceptible d’orienter le

diagnostic : anomalies cutanées (urticaire systémique,

purpura), signes neurologiques (mononeuropathie, trou-

bles sensitifs), douleurs arthromusculaires, atteintes uro-

néphrologiques (orchite, hématurie, HTA), signes respira-

toires ou ORL (sinusite ou rhinite traînante, otite, toux,

asthme, hémoptysie), péricardite, syndrome de Raynaud,

sans oublier la recherche parfois difficile et subjective d’un

syndrome sec (xérodermie, xérophtalmie, sécheresse

muqueuse).

Glossaire

PAN : périartérite noueuse

PR : polyarthrite rhumatoïde

SCS : syndrome de Churg et Strauss

GW : granulomatose de Wegener

SLE : sclérodermie

ACR : American College of Rheumatology

ARA : American Rheumatism Association

Atrophie

dysfonction

musculaire

Vascularites

Lésions

vasculaires

Ischémie

Connectivites

Troubles de

la motricité

PAN

SLE

Figure 1. Physiopathologie des maladies systémiques.

Ta b l e a u 1 .Fréquence des manifestations digestives au cours des

vascularites et connectivites. D’après Müller-Ladner modifié [3]

Type de la vascularite Fréquence de la localisation digestive

A. Vascularites primitives

PAN 30-50 %

Syndrome de Churg-Strauss 25-50 %

Maladie de Behçet Jusqu’à 30 %

Artérite de Takayasu Jusqu’à 15 %

Granulomatose de Wegener 5-10 %

Granulomatose

lymphomateuse

1,5 %

Maladie de Horton 1 %

Purpura de Henoch-Schönlein 50-90 %

B. Vascularites secondaires

Lupus systémique

érythémateux

Jusqu’à 50 %

Polyarthrite rhumatoïde Jusqu’à 10 %

C. Connectivites

Sclérodermies 75-90 %

Lupus (en dehors des

manifestations de vascularite)

25 %

Mise au point

mt, vol. 13, n° 3, mai-juin 2007

172

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Explorations complémentaires

Les points-clés des examens biologiques

Les examens biologiques de routine comportent un

hémogramme (recherche d’une éosinophilie, d’une neu-

tropénie), des tests inflammatoires (VS, PCR), le dépistage

d’une protéinurie et d’une hématurie, sans oublier le

dosage des CPK. Une infection sera éliminée par une

uroculture, des hémocultures en cas de fièvre ; des séro-

logies compléteront le bilan pour détecter une hépatite B

et C, HIV et, en fonction du contexte clinique, une mala-

die de Lyme ou encore une bacillose.

Un premier bilan immunologique recherchera une

anomalie des protéines, du complément (C3, C4, CH 50),

une cryoglobulinémie, la présence du facteur rhumatoïde

et des anticorps antipeptide citrulliné. Leurs perturbations

ne sont cependant pas spécifiques.

Apport nouveau de ces dix dernières années, la recher-

che d’anticorps anti-cytoplasmes de polynucléaires neu-

trophiles (ANCA) en immunofluorescence ou par

méthode Elisa orientera vers une vascularite spécifique

(Wegener, Churg et Strauss...). On distinguera les ANCA

donnant une fluorescence cytoplasmique (cANCA) dont

la cible est presque toujours une sérine protéine de 29

Kda, la protéinase 3 (PR3), des pANCA à fluorescence

périnucléaire dont la cible est la myéloperoxydase, mais

aussi d’autres enzymes (élastase, lactoferrine). Les ANCA

doivent être dosés en même temps que les anticorps

antinucléaires (AAN), avec lesquels ils peuvent être

confondus. Les ANCA accompagnent le plus souvent la

maladie de Wegener, la polyangéite microscopique, le

syndrome de Churg et Strauss et la glomérulonéphrite

nécrosante focale sans dépôt d’immunoglobulines, défi-

nissant le groupe des vascularites ANCA-positives.

Quoique discuté, leur intérêt dans le suivi évolutif est

certain [5].

Des AAN dirigés contre des antigènes nucléaires solu-

bles (anti-ENA-extractible nuclear antigen) sont spécifi-

ques de la sclérodermie, anticentromère dans les formes

limitées (Crest syndrome), anti-topoisomérase ou anti scl

70 dans les formes diffuses. Les anti-DNA sont associés au

lupus systémique (anti DNA natif, test de FARR).

Les points-clés et nouveaux des examens

morphologiques

Investigations radiologiques

Elles se résument actuellement à trois grands groupes,

les opacifications barytées n’ayant plus qu’une place mar-

ginale face aux performances de l’imagerie moderne :

examens morphologiques par ultrasons, examens scanno-

graphiques, angioscanner ou par résonance magnétique

nucléaire (IRM), angio-IRM. L’artériographie garde une

place dans l’exploration des hémorragies par rupture

d’anévrisme si elle est associée à une procédure interven-

tionnelle, l’angioscanner étant l’examen privilégié lors de

l’étape diagnostique. Les examens seront hiérarchisés en

fonction des renseignements recherchés, en particulier

dans les vascularites :

–angioscanner ou angioIRM, doppler, artériographie

permettant de visualiser les modifications endoluminales

des vaisseaux (sténoses, thromboses...) ;

–scanner et IRM, artériographie pour les modifica-

tions pariétales (anévrisme...) ;

–le scanner en urgence est l’examen-clé des compli-

cations des vascularites digestives : perforations, isché-

mie, hémorragies (figure 2).

Endoscopies digestives

L’œsogastroduodénoscopie et l’iléocolonoscopie

explorent de façon performante les lumières digestives et

visualisent, en urgence ou de manière différée, les consé-

quences endoluminales des vascularites ou des connecti-

vites, ainsi que leurs complications. La nouveauté vient de

la possibilité d’explorer l’intestin grêle, souvent mis en

cause dans les vascularites ou les maladies systémiques

grâce à l’introduction dans les années 2000 de la capsule

vidéoendoscopique (VCE) [6] puis de l’entéroscopie dou-

ble ballon plus près de nous en 2004 [7]. Ces examens

permettent une étude complète de l’intestin grêle. Les

lésions élémentaires retrouvées tout le long du tractus

digestif associent saignement digestif aigu ou chronique,

Tableau 2.Symptômes cliniques, lésions sous-jacentes, maladie la plus

fréquemment concernée. D’après [4] modifié

Douleurs

abdominales

Ischémie. Perforation du grêle PAN

Cholécystite aiguë PAN

Pancréatite vasculaire PAN, Wegener

Appendicite inflammatoire

et par ischémie

PAN

Infarctus hépatiques,

spléniques, rénaux

PR

Ulcérations gastriques

iatrogènes (AINS...)

Diarrhées Malabsorption PAN

Entéropathie exsudative PR

Ischémie mésentérique

Hémorragies

digestives

(hématémèse,

mélaena)

Ulcères de stress Toutes vascularites

Lésion iatrogène

Ischémie. Rupture de

microanévrismes sous-

muqueux

Hémopéritoine Rupture d’anévrismes

sur les vaisseaux

hiliaires hépatiques,

spléniques, rénaux

PAN

Hémorragies

rétropéritonéales

Churg et Strauss

Hématomes

intraparenchymateux

ou sous-capsulaires

Infarctus parenchymateux PAN

Rupture de microanévrismes Churg et Strauss

Wegener

mt, vol. 13, n° 3, mai-juin 2007 173

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

conséquences de rupture d’anévrisme ou de phénomènes

ischémiques, des ulcérations secondaires à des phénomè-

nes ischémiques ou à des processus iatrogènes, des

aspects de faux polypes ou encore de sténoses pourront

être également retrouvées. Ces manifestations, en particu-

lier les saignements digestifs chroniques, seront surtout

rencontrées dans des vascularites responsables d’ulcéra-

tions segmentaires et d’ischémies, en particulier purpura

de Henoch-Schönlein et maladie de Churg et Strauss

(figure 3).

Intérêt et limites de l’histologie

Pratiquement toutes les localisations des maladies sys-

témiques sont accessibles à la biopsie per-endoscopique

ou guidée à l’aiguille fine lors d’un examen scanographi-

que ou échographique : peau, reins, foie, poumons, artè-

res ou tractus gastrointestinal (figure 4). Plus aléatoire est

le rendement diagnostique car les biopsies n’intéressent

par voie endoscopique que le versant muqueux et peuvent

être négatives ou non contributives. Elles ne sont pas

toujours obligatoires pour affirmer un diagnostic, compte

tenu des avancées de l’immunologie dans nombre de

critères diagnostiques, et ne doivent pas retarder une

thérapeutique en cas de péril vital.

Manifestations digestives

des vascularites primitives :

les aspects spécifiques

De l’utilité des classifications

Les vascularites primitives ont fait l’objet de nombreu-

ses classifications, les plus récentes intégrant les acquis de

l’immunologie. La classification de Lie [1] et la nomencla-

ture de Chapel Hill [2] sont les plus utilisées et les plus

pertinentes actuellement pour le clinicien (tableau 3). Ces

classifications utilisent essentiellement des critères histo-

logiques (calibre des vaisseaux, nature de l’atteinte vascu-

laire, présence d’un granulome), cliniques et étiologiques.

Il faut actuellement ajouter les critères immunologiques

pour les vascularites touchant les vaisseaux de petit et

moyen calibre, avec la présence ou non d’anticorps anti-

cytoplasmes de polynucléaires neutrophiles (ANCA)

(figure 5) [8].

Elles ont cependant leurs limites et, si elles donnent au

médecin une trame diagnostique et permettent un langage

commun pour les études d’efficacité thérapeutique, elles

ne doivent pas être utilisées de manière aveugle pour faire

un diagnostic. Un malade donné peut échapper à toute

classification avec toutefois des éléments caractéristiques

le rattachant à tel ou tel syndrome, ceci en particulier dans

le domaine digestif. Enfin, les atteintes veineuses sont

difficiles à classer, notamment la maladie de Behçet dont

l’expression digestive est fréquente (entéro-Behçet).

Enfin rappelons que face à un tableau évoquant une

vascularite, il est important d’éliminer une vascularite

secondaire (infection, affection maligne, prises médica-

menteuses...) ou une affection simulant une vascularite :

syndrome des antiphospholipides, embolies de cholesté-

rol par exemple.

Figure 2. Investigations morphologiques. Première ligne : scanner

IRM, angioscanner, angio-IRM. Deuxième ligne : Echo + Doppler,

Echocardiographie. Troisième ligne : Artériographie.

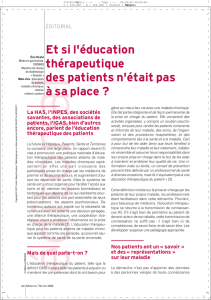

Figure 3. A) Purpura rhumatoïde : ischémie de la paroi intestinale

avec ulcérations et hémorragie en entéroscopie. B) Maladie de

Churg et Strauss atrophie, lésions purpuriques témoignant d’un

processus ischémique au niveau du jéjunum en vidéocapsule

endoscopique.

Figure 4. Les biopsies peuvent être réalisés sur différents orga-

nes : peau, rein, poumon, foie, tractus digestif, artères.

Mise au point

mt, vol. 13, n° 3, mai-juin 2007

174

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Vascularites des vaisseaux de gros calibre

Maladie de Takayasu

Vascularite granulomateuse touchant l’aorte, ses bran-

ches de division et les artères pulmonaires, elle affecte les

femmes de moins de 40 ans. Elle est responsable de sté-

noses et occlusions entraînant le classique syndrome de la

femme sans pouls, mais également la constitution d’ané-

vrismes. Le diagnostic est clinique et radiologique [9].

L’atteinte de l’aorte abdominale, isolée ou associée à

l’atteinte de la crosse et de ses branches, type 2 et 3, se

caractérise par un épaississement adventiciel fibreux res-

ponsable de sténoses étagées et d’ischémie, d’anévris-

mes ; la thrombose complète et la rupture anévrismale

demeurent rares. L’atteinte cœliaque et mésentérique est

constatée dans 6,5 à 18 % des cas. À côté des manifesta-

tions d’angor abdominal, des cas de malabsorption et de

fibrose rétropéritonéale ont été décrits [10]. L’angio-IRM a

supplanté l’artériographie pour le diagnostic précoce,

visualisant les altérations des parois artérielles : sténoses,

occlusions et anévrismes. Le traitement repose sur les

anticoagulants et les antiagrégants, la corticothérapie et

les immunosuppresseurs (méthotrexate) à la phase aiguë.

L’angioplastie se discutera sur les sténoses symptomati-

ques à la phase séquellaire.

Maladie de Horton

Deuxième variété d’artérite granulomateuse touchant

l’aorte et ses branches de divisions, elle atteint préféren-

tiellement les femmes de plus de 60 ans, avec une prédi-

lection pour le réseau carotidien externe et l’artère tempo-

rale. Outre les céphalées, la baisse de l’état général, la

fièvre et la palpation d’une induration temporale, la

nécrose de langue est une manifestation digestive évoca-

Tableau 3.Classification des vascularites. D’après [1] et [2] modifiées

Vascularites primitives :

Vaisseaux de gros, moyen et petit calibre :

– Maladie de Takayasu

– Maladie de Horton

– Artérite granulomateuse du système nerveux central

Vaisseaux de moyen et petit calibre :

– Périartérite noueuse

– Syndrome de Churg et Strauss

– Granulomatose de Wegener

Vaisseaux de petit calibre :

– Polyangéite microscopique

– Purpura rhumatoïde

– Vascularites leucocytoclasiques cutanées

Autres vascularites primitives :

– Maladie de Buerger

– Syndrome de Cogan

– Syndrome de Kawasaki

Vascularites secondaires :

Infections, médicaments, affections malignes, transplantés.

Cryoglobulinémie mixte essentielle ou liée au virus de l’hépatite C.

Vascularites associées aux connectivites.

Déficits en complément.

Affections simulant une vascularite :

Malformations aortiques (coarctation...).

Syndrome des antiphospholipides.

Embolies de cholestérol.

Embolies du myxome de l’oreillette.

Ergotisme.

Neurofibromatose.

Maladie d’Ehlers-Danlos.

Calcifications artérielles idiopathiques.

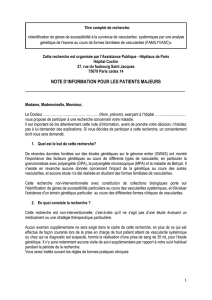

Small-Vessel Vasculitis

(e.g., microscopic polyangiitis, Wegener's granulomatosis)

Medium-Sized-Vessel Vasculitis

(e.g., polyarteritis nodosa, Kawasaki's disease)

Large-Vessel Vasculitis

(e.g., giant-cell arteritis, Takayasu's arteritis)

Aorta

Arteries

Arteriole

Capillary

Venule

Goodpasture's syndrome

Isolated cutaneous LCA

Henoch-Schönlein purpura and cryoglobulinemic vasculitis

Microscopic polyangiitis, Wegener's granulomatosis, and Churg-Strauss syndrome

Vein

ANCA -

ANCA +

Figure 5. Profil immunologique des vascularites primitives, modifiée d’après la référence [8].

mt, vol. 13, n° 3, mai-juin 2007 175

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%