La gaya scienza - Hotel Silberstein

Friedrich Nietzsche

Œeuvres

Préface

par Patrick Wotling

Le Gai Savoir

Traduction par Patrick Wotling

Ainsi parlait Zarathoustra

Traduction par Geneviève Bianquis, revue par Paul Mathias

Par-delà bien et mal

Traduction par Patrick Wotling

Généalogie de la morale

Traduction par Éric Blondel, Ole Hansen-Løve, Théo Leydenbach et Pierre Pénisson

Le Cas Wagner

Traduction par Henri Albert

Le Crépuscule des idoles

Traduction par Henri Albert

L'Antéchrist

Traduction par Éric Blondel

Ecce Homo

Traduction par Éric Blondel

Nietzsche contre Wagner

Traduction par Éric Blondel

Le Gai Savoir, © Flammarion, 1997.

Ainsi parlait Zarathoustra, © Aubier, 1969, Flammarion, 1996.

Par-delà bien et mal, © Flammarion, 2000.

Généalogie de la morale, © Flammarion, 1996.

L'Antéchrist, © Flammarion, 1994.

Ecce Homo, © Flammarion, 1992.

Nietzsche contre Wagner, © Flammarion, 1992.

ISBN : 2082125424

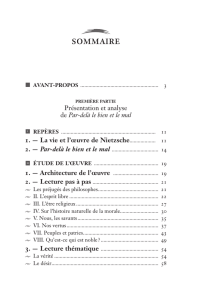

Table de matières

Préface

« Ce que je raconte est l’histoire des deux siècles prochains. Je décris ce qui vient, ce qui ne peut plus

venir d’une autre manière : l’avènement du nihilisme. »

Fragments posthumes, tome XIII, 11 [411].

La carrière intellectuelle de Nietzsche est toute de paradoxes : philologue de formation, venu à la

philosophie après avoir rompu avec la philologie ; professeur prenant rapidement ses distances à

l’égard de l’enseignement ; philosophe allemand en rupture de ban avec sa patrie, répétant

inlassablement son regret d’écrire en allemand à une époque où ses compatriotes se détournent du

monde de la pensée pour s’adonner à un débordement de passion politique qu’il condamne ; penseur

substituant l’écriture aphoristique à la logique discursive ou systématique, modes d’organisation que

privilégie traditionnellement le discours philosophique… tels sont quelques-uns des traits qui rendent

son parcours atypique ; le destin de sa pensée et celui de ses textes ne seront pas moins singuliers.

Ainsi qu’on vient de l’indiquer, Nietzsche est d’abord philologue, c’est-à-dire spécialiste des

langues et des littératures grecque et latine ; dès l’époque de ses études à l’université de Leipzig, ses

travaux philologiques sont remarqués et jugés si prometteurs qu’il se voit offrir la chaire de philologie

classique de l’université de Bâle sans avoir encore soutenu de thèse, promotion spectaculaire qui ne

manquera pas de susciter des rancœurs.

Puis survient le coup d’éclat de son entrée en scène philosophique : la publication en 1872 de La

Naissance de la tragédie à partir de l’esprit de la musique : texte incompris, interprété par la plupart

des lecteurs comme un manifeste wagnérien, texte dont il semblera se détacher les années suivantes,

mais auquel, en réalité, il reviendra constamment pour l’éclaircir, en particulier dans une préface

ajoutée en 1886 à cette première œuvre, et jusque dans ses dernières notes posthumes de 1888…

Ce geste inaugural est à lui seul très révélateur de ce que sera l’exigence intellectuelle de

Nietzsche : car il exprime, plutôt qu’un simple désintérêt, une profonde insatisfaction face au travail

philologique où pourtant Nietzsche excelle, mais dans lequel il voit de plus en plus une activité

aveugle, technicienne, qui néglige de s’interroger sur l’essentiel, à savoir le sens : le sens de la culture

grecque, en d’autres termes ce qui fait que les Grecs constituent un modèle ; mais sitôt passé au

domaine de la réflexion fondamentale, il éprouve une égale insatisfaction à l’égard de la démarche

philosophique et ressent la nécessité d’une réforme profonde de ses modes d’investigation —

exigence qui se déploie dans tous ses textes ultérieurs. Certes, l’« état de guerre » n’est pas une

nouveauté chez les philosophes : la tradition philosophique tout entière vit de ces contestations et de

ces reprises réformantes ; mais celle que Nietzsche s’apprête à instaurer, et qui se laisse deviner dès

La Naissance de la tragédie, se caractérisera par son extraordinaire radicalité. Sans doute n’y a-t-il

guère que Hegel qui ait tenté de réformer aussi profondément le mode de pensée propre à l’activité

philosophique, selon une direction et des objectifs, il est vrai, tout à fait autres que ceux de Nietzsche.

L’une des grandes originalités de la situation de Nietzsche tient donc à cette constitution de sa

pensée à partir d’un terrain qui n’est pas celui de la tradition philosophique ni de son enseignement :

Nietzsche n’est pas un technicien de l’histoire de la philosophie — les commentateurs ont eu beau jeu

de signaler depuis longtemps la fragilité de sa connaissance des textes philosophiques, modernes en

particulier ; mais cela même traduit pour une part l’originalité de son approche : c’est d’emblée dans

une réflexion sur la culture, au sens large, que s’enracine sa pensée, ce qui explique que cette réflexion

se nourrisse aussi bien de la méditation sur les événements contemporains — la guerre franco-

prussienne et les effets entraînés sur la vie intellectuelle en Allemagne par la victoire de la Prusse et

l’unification politique, par exemple ; ou l’orientation prise par l’enseignement universitaire et,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%