bilan sociétal : la mise en œuvre du processus rse au sein

14 RECMA –REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE N ° 302

BILAN SOCIÉTAL: LA MISE EN ŒUVRE

DU PROCESSUS RSE AU SEIN DU

SECTEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

par Eric Persais (*)

La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) inscrit des préoccupations

écologiques et sociales dans la politique des entreprises. L’article montre que

le concept n’est pas nouveau, en remettant en perspective historique le ques-

tionnement éthique dans le champ économique. Les entreprises d’économie

sociale intègrent depuis toujours cette dimension au travers des principes

qui les fondent. Pour affirmer leur valeur ajoutée sociétale, elle s’appuie

sur le bilan sociétal (**),àla fois outil et démarche, au sens où il permet une

évaluation, mais aussi un apprentissage collectif. En étudiant sa mise en

œuvre au sein d’une mutuelle d’assurance, la Maif, l’auteur propose une

réflexion sur l’instrumentalisation de la démarche RSE. L’opposition entre

vision normative et conception utilitariste de l’éthique doit être dépassée :

la primauté de valeurs fondatrices, telles que respect de la personne, huma-

nisme, solidarité, démocratie, s’accorde avec le choix de n’intégrer que

certaines catégories de parties prenantes (sociétaires, acteurs internes,

fournisseurs) à la démarche, ou avec un arbitrage de la direction de la Maif

quant aux demandes sociétales traitées. C’est aussi le processus d’appren-

tissage associé au bilan sociétal qui est analysé ici.

●

F

ace aux dérives d’une économie mondialisée, les citoyens-

consommateurs s’engagent progressivement pour défendredes

modes de production-consommation favorisant la qualité environ-

nementale et le développement durable (Tuppen, 2002). Entraînées dans

ce mouvement vers une économie plus respectueuse, les entreprises sont

aujourd’hui confrontées à des exigences de transparence et sont désor-

mais tenues de démontrer qu’elles inscrivent leur action dans une démarche

de responsabilité sociétale. Depuis quelques années, un certain nombre

d’instruments ont vu le jour, instruments qui permettent à l’entreprise de

mieux intégrer les intérêts non économiques et, au-delà, d’affirmer sa

« dimension citoyenne ». Le bilan sociétal fait partie de ces dispositifs.

Véritable outil de gouvernance, le bilan sociétal s’efforce d’apporter une

réponse aux nouveaux défis posés à l’entreprise. Son objectif est d’infor-

mer sur la situation de l’organisation dans des catégories non référencées

par les bilans comptables ou sociaux conventionnels (i. e. légaux). Allant

bien au-delà des déclarations de principe de « bonne conduite », il

(*) Cerege, université de Poitiers.

(**) Voir les articles précédemment

publiés dans la Recma sur ce

thème : Capron M., Leseul G.,

« Pour un bilan sociétal des entre-

prises », n° 266, 1997 ; Cariou Y.,

«Le bilan sociétal dans la coopé-

ration agricole: une démarche par-

ticipative pour s’ouvrir au

territoire», n°290, 2003 ; Ribe-

rolles B., « Le bilan mutualiste de

la Mutualité sociale agricole : à la

recherche d’une meillleure gou-

vernance », n° 294, 2004.

Dossier - Evaluations en économie sociale

répond à quatre principales ambitions: managériale, de développement du

dialogue avec les stakeholders (1)(SH) non économiques, de renforcement

de la transparence et d’accroissement de la valeur ajoutée sociétale. La

construction de ce bilan s’inscrit dans un processus de rapprochement

des SH et, au-delà, dans une démarche de responsabilité sociétale d’en-

treprise (RSE). Basé sur un examen complet de la situation de l’organisa-

tion au regard des attentes des parties prenantes, ce bilan lui offre la possibilité

de s’engager dans un processus d’amélioration constant.

Les entreprises du secteur de l’économie sociale (coopératives, mutuelles

et associations) ont de longue date exprimé leur souci d’appréhender l’éco-

nomie non pas seulement au travers de critères financiers, mais aussi au

travers de normes de comportement éthique ou de responsabilité sociétale.

La démocratie de fonctionnement, l’humanisme et la solidarité, l’utilité

des produits et des services, la juste répartition des excédents sont généra-

lement, pour ces sociétés de personnes, des variables à combiner avec l’exi-

gence d’efficacité économique. Ces spécificités font des entreprises du « tiers

secteur (2) »des organisations d’avant-garde en matière d’éthique et de RSE.

Il leur reste à mettre en avant ces caractéristiques dans une économie qui,

paradoxalement, tend à les marginaliser (p. ex., démutualisation de cer-

tains secteurs, tel celui de la banque-assurance). L’enjeu du bilan sociétal

est donc particulièrement fort, puisqu’il s’agit, pour elles, de mettre en avant

cette approche originale du management basé sur un équilibredes apports

àl’ensemble des parties prenantes.

Devant les multiples initiatives qui ont vu le jour ces dernières années, il

est apparunécessairede normaliser le contenu du bilan sociétal. L

’objec-

tif est d’éviter une utilisation abusive de ce terme à des fins purement com-

merciales. Pour dépasser ce stade et faire du bilan sociétal un véritable outil

de transparence, le Centre des jeunes dirigeants de l’économie sociale

(CJDES) a mis au point une démarche normalisée fondée sur une impli-

cation forte des différentes parties prenantes. Cette approche, qui fait appel

àla subjectivité des points de vue, débouche sur une « objectivité relative »

de la situation au regarddes attentes sociétales. Elle favorise le consensus

et l’harmonie entre l’entreprise et ses environnements. En tant qu’outil

de pilotage, le bilan sociétal contribue à inventer de nouveaux modes de

gouvernance. Il permet, au final, d’aboutir à une gestion plus responsable

de l’entreprise.

Le présent article est fondé sur une recherche menée en collaboration avec

une entreprise du secteur de l’économie sociale, la Maif, groupe d’assu-

rance mutualiste (3).Il vise à exposer la réalité concrète du processus de

construction d’un bilan sociétal au sein d’une entreprise du « tiers secteur ».

Notre premier objectif est de montrer que la RSE, normative dans ses

fondements, doit être instrumentalisée. Il ne peut donc être question

d’opposer « norme »et « instrumentalisation de la norme ». En d’autres

termes, la mise en application de la norme ne peut êtreconsidérée

comme une perversion des principes qui la sous-tendent. Notre second

objectif est de montrer que la RSE doit êtreconsidérée comme un but

15

(2) Désigne l’ensemble des entre-

prises d’économie sociale.

(1) Le terme stakeholder désigne

une « partie prenante » (individu

ou groupe qui possède un ou plu-

sieurs intérêts dans une entreprise

etqui peut affecter ou être affecté

en retour par les actions, décisions,

politiques, pratiques et objectifs de

l’organisation) [Freeman, 1984].

(3) Nous nous sommes appuyés

sur l’analyse de documents ainsi

que sur des entretiens avec l’un des

administrateurs de la Maif (M. Thys,

responsable de la démarche RSE

au sein du conseil d’administration)

et le chargé de mission « bilan

sociétal »(M. Frizzy).

N° 302 RECMA –REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

permanent et non comme un objectif finalisé (i. e. résultat chiffré attei-

gnable à un horizon donné). Dès lors, aucune entreprise ne peut affir-

mer: « Je suis sociétalement responsable. » Al’inverse, une firme qui inscrit

son action dans une démarche de RSE peut avancer: « Je m’efforce à chaque

instant d’être sociétalement responsable. » La RSE, qui procède avant tout

d’un état d’esprit, conduit l’entreprise à questionner en permanence ses

pratiques. Il s’agit non seulement de tenir compte des multiples intérêts en

jeu, mais également de rendre compte des résultats de son action dans le

domaine de l’éthique. Finalement, le bilan sociétal s’avère être un élé-

ment essentiel du processus de communication entre la firme et ses diffé-

rents SH, non économiques notamment.

La première partie de cet article sera consacrée aux concepts de RSE et de

bilan sociétal. Après avoir précisé ce que recouvrent ces deux notions, nous

montrerons que le bilan sociétal s’inscrit dans une démarche de responsa-

bilité éthique, notamment. Dans la deuxième partie, nous focaliserons

notre attention sur la démarche de RSE proprement dite. Nous présente-

rons tout d’abord le bilan sociétal du CJDES. Puis, nous nous attarde-

rons sur la construction de ce bilan dans une entreprise du secteur mutualiste.

Ce sera l’occasion pour nous de mettre l’accent sur la RSE en tant que

processus.

●

Le bilan sociétal comme aboutissement d’une démarche de RSE

Qu’entend-on par RSE?

L’éthique : une perspective historique

Ala question de savoir si l’éthique d’entreprise relève d’un phénomène de

mode, le novice serait tenté de répondre par l’affirmative, tant il est vrai

que ce thème « envahit » la presse économique aujourd’hui. Evidem-

ment, cette idée est inexacte, puisque l’éthique (4) atoujours été une pré-

occupation au sein des milieux économiques. Guffens (2003) brosse un

panorama historique du questionnement éthique dans les milieux d’af-

faires. De l’Antiquité au XVIIIesiècle, on peut parler, selon l’auteur, de rela-

tion naissante. Pour les philosophes, la quête de la richesse ne doit pas

devenir une fin en soi. Au contraire, le travail doit transcender l’homme et

lui permettre de révéler sa vertu. Les grandes religions monothéistes appor-

tent, chacune à leur manière, un message centré sur l’autre et sur le bien

collectif. L’accomplissement d’une bonne action « par devoir » (par oppo-

sition à « par philanthropie sentimentale ») est, par exemple, richement

récompensé par Dieu dans le judaïsme talmudique. L’islam prône égale-

ment l’aumône vis-à-vis des plus démunis et en fait l’un des piliers de la

religion. Dans la religion chrétienne, la charité est aussi une vertu majeure.

Aucours des siècles, en Occident, l’économie est encadrée par une régle-

mentation sévèrelimitant la concurrence et fortement teintée de social (par

la mise en place des corporations, notamment). La religion, qui dicte ses

principes à l’ensemble de la communauté et, afortiori, aux milieux

Bilan sociétal : la mise en œuvre du processus RSE au sein du secteur de l’économie sociale

16 RECMA –REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE N ° 302

(4) L’éthique désigne ici une

réflexion philosophique complète

sur la vie morale et sur les mœurs

qui joint la dimension théorique et

la dimension pratique. D’un côté,

elle est liée à la recherche méta-

physique sur les fins dernières de

l’homme, elle porte sur les prin-

cipes qui fondent les jugements

moraux et la recherche du premier

principe permettant d’évaluer toute

action possible. D’un autre, elle

indique les moyens d’atteindre ces

fins et donne donc accès aux règles

de la conduite, à une morale

concrète (Encyclopédie Hachette

multimédia, 2003).

Dossier - Evaluations en économie sociale

économiques, est alors la source de la morale, la garante de l’ordre. Le prêt

et l’usure sont par exemple interdits, car contraires aux valeurs chrétiennes.

Finalement, l’éthique, bien qu’elle s’exprime dans le comportement indi-

viduel, est exogène à l’individu. En tant que norme, elle s’impose à lui.

Le protestantisme, qui affranchit l’économie de la tutelle du pouvoir reli-

gieux, rompt avec cette vision d’une économie potentiellement néfaste pour

l’homme. Il fait de l’homme le principal arbitre de ses choix éthiques et

supprime les médiations d’un clergé jusque-là tout-puissant. Ce courant

reconnaît la nécessité de promouvoir la réussite économique, non pour

elle-même, mais pour ce qu’elle apporte à l’homme (moyen d’accomplir

son devoir moral). Au XVIIIesiècle, le mouvement des Lumières accélère ce

processus de libération de l’économie du pouvoir religieux. De la convic-

tion d’une plus grande efficacité sociale de la liberté (et, par conséquent,

du libre-arbitre) découleront le libéralisme économique et l’esprit capita-

liste (Weber, 1920). En contrepartie, l’éthique n’est plus une valeur exo-

gène. Elle naît de l’individu, qui devient le « législateur » souverain dans

le domaine moral.

Le XIXesiècle voit l’essor du capitalisme le plus sauvage en même temps que

le développement d’une vision éthique au sein des milieux économiques.

L’accroissement du mouvement coopératif ou mutualiste, l’importance

grandissante des groupes de pression ainsi que l’émergence d’une approche

paternaliste du management sont autant de preuves de cette sensibilité

grandissante pour les questions sociales, notamment.

Les transformations de la société et les événements du début du XXesiècle

(développement scientifique et technologique favorisant un boom de la

demande, conflits mondiaux suivis de périodes de reconstruction) ont fait

passer au second plan la question de l’éthique au sein des milieux d’affaires.

La fin du XXesiècle marque le retour en force du questionnement éthique

dans les entreprises. Plusieurs facteurs se sont combinés pour favoriser ce

renouveau. Comme le soulignent ses détracteurs, le libéralisme économique

afavorisé certaines déviances (p.ex., recherche de la rentabilité à tout

prix au détriment du bien-êtredes salariés). Deplus, les scandales impli-

quant des groupes multinationaux (p. ex., trafics d’influence, pratiques

de corruption) ont terni l’image des entreprises et occasionné une perte de

crédibilité des dirigeants. Ces deux phénomènes ont accru la demande pour

une moralisation des activités économiques. La disparition de certains

modèles (en particulier dans le domaine politique ou religieux) a égale-

ment accru la « pression éthique » sur les principaux acteurs sociaux. Le

constat de l’incapacité des Etats et des principales institutions publiques à

améliorer les conditions humaines et sociales a notamment conduit à éle-

ver le niveau d’attente envers l’entreprise (plein emploi, développement

social et humain, respect de l’environnement…). Dès lors, le fait d’assu-

mer sa responsabilité éthique (et afortiori sociétale) constitue un élément

clé de sa légitimité.

Ce bref historique montre que la question de l’éthique n’est pas, loin s’en

faut, un phénomène de mode. Onpeut simplement constater que la

17

N° 302 RECMA –REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

demande éthique s’est intensifiée pour devenir aujourd’hui l’un des aspects

majeurs du management des organisations.

La RSE : définition et dimensions

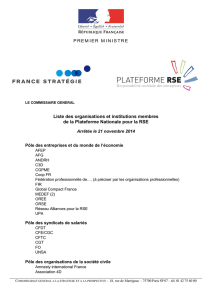

La RSE constitue aujourd’hui un champ de recherche majeur en théorie

des organisations. On peut voir dans cet engouement l’une des consé-

quences de l’importance prise par l’éthique dans la gestion des entreprises

(cf. supra).En France, les créations récentes de l’Association pour le déve-

loppement de l’enseignement et de la recherche sur la responsabilité sociale

de l’entreprise (Aderse) et de l’Observatoire sur la responsabilité sociétale

des entreprises (Orse) marquent cet intérêt croissant de la communauté

scientifique et des responsables d’entreprise pour les questions touchant à

l’éthique et à la RSE. L’organisation de multiples colloques consacrés

àces thèmes (ainsi qu’au développement durable, concept avec lequel ils

trouvent de multiples connexions (5))est une autre illustration de cet

engouement.

Cependant, la question de la RSE n’est pas, en soi, nouvelle. Caroll (1999)

retrace l’historique du concept et des définitions associées à la corporate

social responsability(6) (CSR). L

’adoption de la Réforme et la préférence affi-

chée dans ces pays pour un modèle d’économie libérale ont sans aucun

doute favorisé l’intérêt des chercheurs anglo-américains pour la CSR. C’est

àBowen (1953) qu’il revient d’avoir fait passer ce concept dans l’ère moderne

du management: «[CSR] refers to the obligations of businessmen to pursue

those policies, to make those decisions, or to followthose lines of actions which

aredesirable in terms of objectives and values of our society (7). » Par la suite,

ce mouvement autour de la CSR a pris de l’ampleur. Il s’est notamment

structuré au cours des années 60, grâce à l’intérêt porté à ce thème par de

nombreux chercheurs. Mac Guire, l’un des auteurs majeurs de cette période,

apermis de préciser ce concept en montrant que les obligations des

entrepreneurs allaient bien au-delà des contraintes économiques ou légales

(Mac Guire, 1963).

Aucours des années 70, on assiste à une prolifération des définitions rela-

tives au concept CSR (Caroll, 1979). Dans le même temps, des visions

alternatives apparaissent au sein du courant sur la responsabilité sociétale

de l’entreprise. Les notions de corporate social performance (CSP) et de

corporate social responsiveness sont mises en lumière. Pour Sethi (1975), il

convient de dissocier, dans le processus qui aboutit à la performance socié-

tale de l’entreprise (CSP), les trois aspects que sont l’obligation (social obli-

gation),la responsabilité (social responsability) et la sensibilité sociétales

(social responsiveness). L’obligation sociétale correspond au comportement

de l’entreprise en réponse aux forces du marché et aux contraintes légales.

Les critères qui guident l’attitude de la firme sont donc ici essentielle-

ment d’ordreéconomique ou juridique. Par contraste, la responsabilité

sociétale va au-delà des obligations légales. Selon l’auteur, elle nécessite que

le comportement de l’entreprise soit en phase avec les normes et les valeurs

de la société, ainsi qu’avec les attentes de performance sociétale. Pour lui,

Bilan sociétal : la mise en œuvre du processus RSE au sein du secteur de l’économie sociale

18 RECMA –REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE N ° 302

(5) Bien que ces concepts résultent

de logiques différentes (éthique

etRSE, approche entreprise versus

développement durable, approche

macro-économique), le lien entre

RSE et développement durable est

évident, puisqu’il s’agit pour l’en-

treprise de faireface à ses respon-

sabilités en minimisant ses impacts

sociaux et environnementaux.

(6) Le terme anglais «social »est

généralement traduit en français

(sauf dans le sigle de l’Aderse, ce

qui peut paraître d’autant plus

curieux que l’Aderse se donne pour

ambition de promouvoir cette thé-

matique!) par l’adjectif « sociétal ».

En effet, le terme français « social »

se réfère, dans la littérature mana-

gériale, aux relations des entre-

prises avec leurs salariés (p. ex.,

bilan social).

(7) «[La RSE] fait référence aux

obligations pour un dirigeant

de poursuivre ces politiques, de

prendre ces décisions ou de suivre

ces lignes de conduite qui appa-

raissent comme souhaitables en

termes d’objectifs ou de valeurs

pour notre société. »

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

1

/

26

100%