Le cinéma de Tim Burton

Stage Tim Burton, animé par Alexandre Tylski.

I- Les musiques de film.

GENERALITES :

C’est au début du XXème siècle que les premières musiques de film originales apparaissent. Les

Académiciens participent à l’élaboration des films pour en faire de l’art.

A la fin des années 1920-1930, les premiers films parlants apparaissent, et l’introduction de musique

de film va se généraliser : il y aura des musiques spéciales pour les films, les « musiques savantes ».

La musique se jouait dans la salle, sous chapiteau (présence d’orchestre). Il fallait donner un rythme

au film, une logique intérieure, une unité rythmique, que les cinéastes n’étaient pas aptes à réaliser.

Dans les années 1930, un exemple très connu est celui de Prokofiev qui avait composé Pierre et le

loup pour ses petits enfants pour leur montrer que chaque instrument avait son importance.

Cependant, face à cette idée, certains affirmaient comme Stravinsky que « la musique de film est du

papier peint ». Certains pensent encore aujourd’hui que le cinéma est avant tout un art VISUEL (ex :

Pialat, Bresson, Téchiné…) et qu’il faut faire confiance à la musique du réel, des paroles. Par exemple,

à l’Ecole supérieure de l’audiovisuel de Toulouse, les étudiants n’ont pas le droit d’utiliser de la

musique car étant jugée trop puissante et facile.

A contrario, des réalisateurs comme Scorsese ou Tarantino peuvent utiliser jusqu’à 50 musiques

différentes par film, mais c’est très signifiant, il y a un savant dosage entre le visuel et la musique (on

est bien dans l « audio/visuel »). Ceci dit, il est vrai que l’écueil est de bombarder des effets sonores,

beaucoup de basses fréquences (on assiste à une pression sonore de plus en plus importante).

Conseils bibliographiques :

C’est le compositeur Camille Saint Saëns, en 1908, qui

composa la première musique de film pour le film muet

« L’assassinat du duc de Guise ».

'Quand la musique était rare, sa convocation était bouleversante comme sa séduction

vertigineuse. Quand la convocation est incessante, la musique repousse. Le silence est

devenu le vertige moderne. Son extase. J'interroge les liens qu'entretient la musique

avec la souffrance sonore.' Dix petits traités sur les liens qu'entretient la musique avec

la souffrance sonore : le mythe des sirènes, le rôle de la musique dans les camps de

concentration, la diffusion planétaire de la musique jours et nuits dans les grands

magasins, les restaurants, le métro..

DANS LES FILMS DE TIM BURTON.

1er visionnage : les 10 premières minutes de Sleepy Hollow : Art de la subversion.

Influence de l’Europe dans la musique hollywoodienne : les percussions renvoient bien sûr à

l’Afrique, mais elle est très influencée par l’Europe, Vienne, la tradition musicale Européenne. Steve

Bartek aide Elfman dans la mise en œuvre technique des idées de ce dernier. C’est l’homme de

l’ombre. Un peu comme Chaplin qui avait des orchestrateurs pour le choix des instruments, et qui

faisait preuve d’une grande rigueur. La difficulté est de maîtriser un flux, un rythme sur un long

métrage.

Dans ces dix premières minutes, la musique est en quête d’identité. Elfman travaille sur le fondu

enchaîné : monde sonore cousu et enfermé dès le début. Le commencement avec la harpe amorce le

film et porte le spectateur du côté de l’intuition, du mystère : c’est l’instrument qui relie le ciel et la

terre, instrument du voyage dans l’au-delà, mais qui manipule. Ensuite, on assiste à un mélange des

familles d’instrument, mais avec un esprit de subversion : Elfman va transformer un instrument à

corde en un instrument à percussion. Mélange vague, fantomatique qui donne un aspect nébuleux,

liquide ; nappe de violons ; compte à rebours imposé par le tempo, qui annonce la guerre. Reprise

des violons qui montrent que la mort rôde. Importance masquée du religieux : son dur de l’acier des

cloches (communion / funérailles). La voix douce d’un garçon, aigüe (ambiguïté avec le féminin qui

fait référence à la relation mère / fils). La voix mâle va rentrer en collision. Après, démembrement

des instruments. L’opéra est au cœur et ouvre le drame. La musique est vraiment mise en scène, il y

aura des cycles.

Les musiques de générique : C’est l’entrée en matière, donne tout à comprendre. Comme par

exemple, dans la Planète des singes.

La musique est aussi utilisée pour l’arrivée dans un autre monde : Dracula, Dead Man, Western

(notamment Sergio Leone et Morricone)… c’est un rituel, on fait entrer le spectateur dans l’étrange.

La musique est un texte avec des mots, une syntaxe, qui annonce les thèmes (raison / surnaturel ;

Peur / apaisement….). Pour exemple, le pianiste Lang Lang qui joue sur les morceaux de Chopin en

jouant sur le rapport au temps : accélération / ralentissement.

Les moments de silence donnent du poids aussi : par exemple, au moment où l’inspecteur réfléchit

dans le film, pendant les deux minutes de silence, le spectateur réfléchit avec lui. C’est d’ailleurs le

compositeur Claudio Abbado qui demande au public 3 secondes de silence après chaque morceau,

avant les applaudissements : le silence qui suit les dernières notes donne tout son sens aux dernières

notes : « Où va la musique ? ».

Danny Elfman a composé l’essentiel des musiques des films de Tim Burton, apportant une

réelle « valeur ajoutée ». Chaque instrument a une existence physique, il valorise un

instrument plutôt qu’un orchestre. S’est beaucoup inspiré du compositeur des films

d’Hitchcock : Bernard Herrmann, qu’il considère comme son mentor. La musique colle,

surligne, souligne l’image, elle doit transpercer, transcender l’image, montrer ce que

l’image ne montre pas, montrer l’invisible, travailler sur l’inconscient. A tel point que pour

le film « L’étrange noël de Mr Jack » Burton et Elfman s’en sont disputés la paternité.

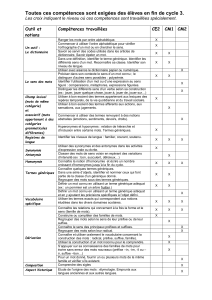

II- Les personnages : Marge sociale, identité et (dés)intégration dans

l’œuvre de tim Burton.

Godard : « C’est la marge qui tient le livre » : tout ce qui est à la marge fait tenir un édifice, une

œuvre.

Le cinéma de Tim Burton donne une impression, un climat particulier qui parle de l’Histoire (création

des USA, Europe...). Il travaille sur à la fois sur le ré enchantement, et le mirage intégrationniste des

USA. Il est partagé entre le ré enchantement et le travail de deuil. Il dit lui-même vouloir préparer les

enfants à voir le négatif pour affronter de manière plus douce l’existence (Voir revue « Positif »

n°364).

Revue n°364 : interview de Tim Burton

Il définit le fantastique, le merveilleux. Le côté « gore » mais

merveilleux nécessite une mise en condition pour embarquer

le spectateur. L’irréel doit être crédible même s’il est

impossible. C’est le générique qui permet l’ancrage dans le

fantastique, le merveilleux. C’est la stratégie de Tim Burton.

Les personnages marginaux sont parfois plus réels parce qu’ils

nous disent de la réalité. Ils sont plus inscrits dans la société,

même s’il s’agit de film d’animation. C’est l’idée du carnaval,

du monde à l’envers, comme dans La planète des singes, où il y

a le thème du masque, du travestissement, du monde à

l’envers.

La famille est très importante, Burton joue sur les prénoms, la

quête d’une famille. Par exemple, dans le prénom « Edward »,

« ward » signifie « pupille de la nation ». il incarne un être

adopté, ou pas, par la société. Tim Burton a lui-même recrée une

famille pour lui.

La séquence du musée :

Le personnage du pingouin :

Batman Returns :

Catwoman

La naissance de Catwoman est révélatrice de cette

question : c’est un personnage qui se réinvente, qui

souffre de la pression sociale, c’est un Frankenstein

réinterprété. Ce sont des êtres réinventés, revenant

de la mort, la peau marquée par l’enfer. Tous

portent le poids du passé.

Le Joker est une peinture vivante : il dévoile le

côté iconoclaste de Tim Burton. Il détourne les

œuvres (Degas, Rembrandt…) : il s’inscrit dans

l’histoire de l’art en détruisant l’art (sauf

l’œuvre de Bacon, morbide). Destruction de

l’art institutionnalisé.

Ce personnage pose la question de : « Comment retrouver

ses origines ? ». C’est le face à face de deux monstres : le

capitaliste et le prolétaire. Lequel peut s’intégrer à la

société ?

Ce sont, soit des personnages extirpés du monde (comme Edward aux mains d’argent), soit des

personnages qui cherchent à s’intégrer (Le pingouin). Mais ils cherchent tous à être respectés comme

êtres humains, même s’ils sont toujours ramenés à leur condition de monstre, d’être hybride.

Edwood :

La planete des singes.

Scène de la révélation du père au fils : les Hommes ont dominé, autrefois, les singes. A fait jouer

Charlton Heston ( qui a défendu les minorités) en inversant sa figure même entre le film des années

60 et celui des années 2000. Agressivité entre le père et le fils ; introduction de l’icône religieuse

(dans toute religion, idée de ce meurtre originel), idée de la création du monde (tunique du père

reprenant la fresque de Michael Angelo), idée de la transmission entre les deux générations, sur le

pouvoir. Dimension très politique. A la marge, on raconte beaucoup sur les civilisations.

Pistes :

- En Seconde : Héros / Anti-héros.

- En Première : L’univers de Tim Burton, une plongée dans l’imaginaire.

- En Terminale (séquence mineure) :

La parole en spectacle : Quels discours dans l’œuvre de Tim Burton ? Quelles mises en

scène (avec accent sur la musique, manière de filmer, art du générique de début….) ?

Que nous disent ces personnages de la société ? Faut-il renoncer à ses spécificités pour

s’intégrer dans la société ?

Dans ce film, c’est l’hommage à un de ses pères, qui l’a sauvé,

jeune.

Importance de la transmission.

Mais aussi du burlesque : Tim Burton entretient une distance

affectueuse avec ses personnages, anti-héros.

6

6

7

7

1

/

7

100%