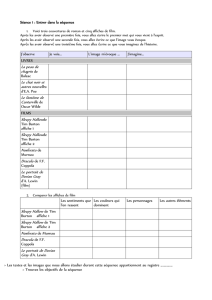

À qui sont ces grands yeux tristes

À qui sont ces grands yeux tristes ?

Quand il réalisa Ed Wood, sublime portrait d’un artiste à l’exécrable production, il

y a plus de vingt ans, Tim Burton était au sommet de son art. Depuis, d’Alice en

Dark Shadows, on a vu le cinéma de Burton lui filer entre les doigts. Avec Big

Eyes, le réalisateur remet sur le métier le motif d’Ed Wood.

Il lui manque l’assurance souveraine qui était la sienne quand il mettait en scène les tribulations

du «pire réalisateur de l’histoire du cinéma», mais il faut convenir que le sujet de Big Eyes –

«l’œuvre d’un tâcheron dépourvu de goût» (pour reprendre les termes du critique du New York

Times en 1964) a au moins le mérite de pousser Tim Burton à sortir des ornières dans

lesquelles il s’était enfoncé. Le résultat est un film qui bouillonne d’une vitalité retrouvée, quitte

à dépenser en pure perte une partie de cette énergie.

Le destin des époux Keane, Walter et Margaret, est celui d’une double imposture. Au milieu des

années 1950, on vit apparaître aux murs d’une boîte de jazz de San Francisco des images

d’enfants tristes aux yeux démesurés («big eyes»). Le succès fut aussi vif que celui des clowns

tristes qui proliféraient alors en France. D’autant plus vif que le signataire des tableaux, Walter

Keane, était un génie de la publicité. Dans le sillage de ce quadragénaire séduisant, on

entrevoyait une petite femme blonde, Margaret, qui se disait également peintre, mais dont la

production restait hors de la vue du public.

Séducteur mercantile

Un divorce (en 1965) et un procès (en 1970) plus tard, l’imposture était dévoilée: les enfants

tristes étaient sortis de l’imagination de Margaret, et non des souvenirs européens d’après-

guerre de Walter qui, de toute façon, n’avait passé que quelques jours en Europe. Le fossé qui

sépare le destin des Keane de celui d’Ed Wood saute aux yeux : Ed Wood ne trompait que lui-

même, il était le seul à se prendre pour un cinéaste de génie; Walter Keane, aussi dépourvu de

talent artistique qu’il fût, parvint à imposer au public une peinture qui – si elle était méprisée par

l’establishment des galeristes et des critiques – lui rapporta des millions de dollars.

Et surtout, Ed Wood était seul, comme tous les grands héros de Tim Burton – Beetlejuice,

Batman, Edward aux mains d’argent. Les Keane forment un couple, et deux, c’est beaucoup

pour Burton. De Walter, le cinéaste se débrouille avec virtuosité. Il a confié le rôle de l’escroc à

Christoph Waltz, le plus démonstratif des acteurs. L’Autrichien en fait une caricature de

séducteur mercantile qui évoque un peu Pépé le Putois, le tombeur malodorant des cartoons de

Chuck Jones.

Quand il s’agit de mettre en scène les efforts frénétiques de Walter Keane pour devenir riche

sans effort, dans les rues aux couleurs acides de San Francisco (image bariolée du chef

opérateur Bruno Delbonnel) sur une musique presque hystérique (Danny Elfman, qui d’autre ?),

Big Eyes est un film profondément satisfaisant, même s’il n’ajoute pas grand-chose à la gloire

de son auteur.

Barbe-Bleue alcoolique

Quand il faut plonger dans la psyché de Margaret (Amy Adams), Tim Burton perd tout à coup

de son assurance. Il faut dire que le personnage est déconcertant : assez courageuse pour

plaquer son mari à une époque où le geste encourait la réprobation, elle se laisse cloîtrer par

son nouveau compagnon, peignant des jours entiers dans un réduit saturé de vapeurs de

térébenthine ; cette créatrice qui a inventé une nouvelle forme de représentation (certes

affligeante) finit par trouver son salut dans les rangs des Témoins de Jéhovah. C’est avec leur

soutien qu’elle se risque à revendiquer la maternité des enfants tristes.

Tim Burton s’empêtre dans ces contradictions, qui s’épanouiraient sans doute plus aisément

sous le regard de Paul Thomas Anderson. L’auteur des Noces funèbres ne trouve son compte

que dans le paroxysme, et les meilleures séquences du film sont celles qui montrent l’agonie du

couple Keane, pendant laquelle Walter se transforme en une espèce de Barbe-Bleue alcoolique

tandis que Margaret prend le dérèglement de sa vie pour de la folie.

Cette injection d’une bonne dose d’horreur gothique dans l’hédonisme californien produit des

effets spectaculaires. A ce moment, Tim Burton retrouve sa maîtrise de la démesure. Mais cette

emprise est fugace, et le metteur en scène est bientôt -désarmé par les rebondissements que la

réalité d’une histoire invraisemblable lui a imposés. Thomas Sotinel

© Le Monde

17 mars 2015

1

/

2

100%