De l`anamne`se d`entrée a` l`ordonnance de sortie

De l’anamne

`se d’entre

´ea

`l’ordonnance de sortie :

continuite

´des traitements me

´dicamenteux

des patients hospitalise

´s dans un ho

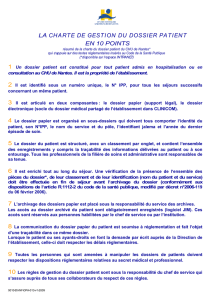

ˆpital re

´gional suisse

Continuity of care of hospitalised patients in a Swiss regional hospital:

from medication history on admission to discharge treatment

C. GRANDJEAN

1

, V. VON GUNTEN

1

, S. MARTY

1

, P. MEIER

2

, J. BENEY

1

1

Pharmacie de l’Institut central des hôpitaux valaisans, avenue Grand Champsec 86, 1951 Sion, Suisse

2

Département de médecine CHCVs-Sion, avenue Grand Champsec 80, 1951 Sion, Suisse

Re

´sume

´.

Cette e

´tude a pour but de comparer les traitements me

´dicamenteux pris avant l’hospitalisation avec ceux pres-

crits a

`la sortie, d’identifier si les modifications sont approprie

´es ou non et de de

´terminer leur origine. Il s’agit d’une

e

´tude observationnelle et descriptive du processus allant de l’anamne

`se d’entre

´ea

`l’ordonnance de sortie. L’e

´tude por-

tant sur le syste

`me et non pas sur la qualite

´de la prescription, toutes les modifications souhaite

´es par le prescripteur ont

e

´te

´conside

´re

´es comme approprie

´es, inde

´pendamment de leur pertinence clinique. Les patients hospitalise

´s dans un ser-

vice de me

´decine et suivis par le pharmacien clinicien ont e

´te

´inclus (septembre 2008-janvier 2009). Leur traitement a

e

´te

´releve

´a

`3pe

´riodes : 1) avant l’entre

´e selon les donne

´es fournies par les pharmacies de ville ; 2) lors de l’hospitalisa-

tion sur la base du dossier patient et 3) a

`la sortie gra

ˆce a

`l’ordonnance et la lettre de sortie. Les modifications appro-

prie

´es ont e

´te

´subdivise

´es en : A1) ajout de nouveau me

´dicament ; A2) arre

ˆtdeme

´dicament et A3) substitution the

´ra-

peutique pour raisons pharmacologiques. Les modifications inapproprie

´es ont e

´te

´classe

´es en : I1) erreur d’anamne

`se

me

´dicamenteuse a

`l’entre

´e ; I2) substitution the

´rapeutique ou ge

´ne

´rique sans reprise du traitement ambulatoire initial a

`

la sortie et I3) oubli de me

´dicament lors de la prescription de sortie. Sur les 26 patients inclus, 24 (92 %) e

´taient concer-

ne

´s par au moins une modification approprie

´e et 18 (69 %) par au moins une modification inapproprie

´edeleurtraite-

ment. En moyenne, 3,5 modifications approprie

´es et 1,9 modification inapproprie

´e par patient ont e

´te

´observe

´es.

Les modifications approprie

´es se re

´partissaient en 63 % d’ajouts (A1), 30 % d’arre

ˆts (A2) et 7 % de substitutions the

´ra-

peutiques (A3). Les modifications inapproprie

´es se distribuaient en 53 % d’erreurs d’anamne

`se (I1), 37 % de substitu-

tions the

´rapeutiques/ge

´ne

´riques (I2) et 10 % d’oublis (I3). Pour ame

´liorer la continuite

´des soins et la se

´curite

´des

patients, plusieurs pistes, dont le ro

ˆle du pharmacien et certains de

´veloppements informatiques, sont discute

´es.

Mots cle

´s:

continuite

´des soins, traitement me

´dicamenteux, hospitalisation, anamne

`se me

´dicamenteuse, pharmacien

clinicien, livret the

´rapeutique

Abstract.

The aim of this study, comparing the medication at discharge with the drugs taken before hospital stay, is to

identify whether the observed modifications are appropriate or not, and to understand their origin. This is an observatio-

nal and descriptive study of the process from the medication history on admission to the discharge prescription. As we

analyse the process and not the quality of the prescription, all modifications wished by the prescriber were considered

appropriate, irrespective of their clinical pertinence. Patients hospitalised on a medical ward and followed up by the cli-

nical pharmacist have been included (September 2008–January 2009). Their medication has been collected at 3 steps:

1) before admission (according to outpatient pharmacy data), 2) during hospital stay (according to the inpatient medi-

cation record) and 3) at discharge (according to the discharge prescription and letter). Appropriate modifications have

been subdivided in: A1) new treatment, A2) stopped drug and A3) substitution for pharmacological reasons. Inappro-

priate modifications have been classified in: I1) medication history error, I2) therapeutic or generic substitution without

reintroducing initial ambulatory treatment at discharge and I3) omissions at discharge. Of the 26 patients included,

24 (92%) had at least one appropriate modification and 18 (69%) at least one inappropriate medication modification.

On average, there were 3,5 appropriate and 1,9 inappropriate modifications per patient. The appropriate modifica-

tions concerned 63% new treatments (A1), 30% stopped drugs (A2) and 7% substitutions for pharmacological reasons

(A3). The inappropriate modifications concerned 53% medication history errors (I1), 37% therapeutic or generic substi-

tutions (I2) and 10% omissions at discharge (I3). To improve continuity of care and patient safety, several options, inclu-

ding the role of the pharmacist and information technology options, are discussed.

Key words:

continuity of patient care, drug therapy, patient discharge, medication history, clinical pharmacist, hospital

formularies

ARTICLE ORIGINAL ORIGINAL ARTICLE

J Pharm Clin 2009 ; 28 (3) : 151-6

doi: 10.1684/jpc.2009.0120

*Correspondance et tire

´sa

`part : C. Grandjean

J Pharm Clin, vol. 28, n

o

3, juillet-aou

ˆt-septembre 2009 151

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Plusieurs études ont montré que les séjours hospita-

liers étaient responsables de nombreux change-

ments dans les traitements chroniques des patients

[1-5]. Malgré des méthodologies très hétérogènes, il res-

sort de ces études qu’en moyenne 50 % des médicaments

pris par un patient hors de l’hôpital sont modifiés lors du

séjour hospitalier [1-3, 5]. La plupart de ces études ont été

réalisées dans des services de médecine interne ou de

gériatrie [2, 4-8], et certains auteurs ont différencié les

modifications selon qu’elles étaient introduites volontaire-

ment ou non [6-9]. Les principales raisons de non concor-

dance ont été : une anamnèse d’entrée incomplète, des

changements durant l’hospitalisation pour des raisons

médicales ou d’assortiment sélectionné par l’établissement

et une absence de bilan comparatif du traitement prescrit à

la sortie avec celui pris avant et durant l’hospitalisation

[10]. L’assortiment de médicaments utilisés préférentielle-

ment dans un hôpital (livret thérapeutique–LT) ne com-

prend qu’une fraction des produits disponibles sur le

marché, ceci engendre donc inévitablement des substitu-

tions lors d’une hospitalisation ; au moment de la sortie,

les traitements initiaux des patients devraient toutefois

être repris.

Les non concordances médicamenteuses ont souvent été

étudiées en se focalisant sur les problèmes d’anamnèse

d’entrée [6, 11-13]. L’ensemble du processus allant de

l’entrée à la sortie a été moins fréquemment analysé [3,

7, 9, 14]. Les changements de médication lors de l’hospi-

talisation constituent un important facteur de risque d’évé-

nements indésirables chez les patients hospitalisés et ceux

récemment sortis de l’hôpital [5, 7, 10, 11]. Les patients,

les médecins traitants et les pharmaciens d’officine sont glo-

balement mal informés sur les raisons de ces modifications

[3, 4, 10, 15, 16]. Un bilan comparatif complet et précis

de la médication à chaque étape du processus de soins

permet de diminuer efficacement les événements indésira-

bles médicamenteux [9, 13, 17-21]. Dans ce contexte, une

meilleure compréhension de l’origine et de la nature des

non concordances est nécessaire au sein de chaque institu-

tion afin de cibler les mesures d’amélioration [7].

Cette étude a pour objectif de comparer les traitements

médicamenteux avant l’hospitalisation avec ceux prescrits

à la sortie. Sa particularité est d’analyser le processus

dans son ensemble afin d’évaluer si les modifications

sont appropriées ou non et d’en déterminer l’origine.

Me

´thode

Cette étude observationnelle et descriptive du processus

allant de l’anamnèse d’entrée à l’ordonnance de sortie a

été réalisée dans un service de médecine interne de l’hôpi-

tal du Valais entre septembre 2008 et janvier 2009.

Les patients suivis par le pharmacien clinicien participant

à la visite médicale de manière bihebdomadaire ont été

inclus s’ils répondaient aux critères suivants : le médecin

avait identifié au moins un médicament sur prescription à

l’admission, les patients se rendaient dans une seule phar-

macie de référence en Suisse ou recevaient leurs médica-

ments au sein d’une institution, les patients ne présentaient

pas de barrière à la communication (par exemple, langue,

aphasie), étaient majeurs et n’étaient pas sous tutelle.

Les patients devaient donner leur consentement oral pour

que le pharmacien puisse contacter leur officine.

Les patients hospitalisés moins de 2 jours, provenant d’un

autre hôpital ou transférés dans un autre établissement

hospitalier à la sortie ont été exclus. Les patients réhospita-

lisés durant la période d’étude n’ont pas été inclus une

deuxième fois.

Outre les données démographiques du patient (âge, sexe,

durée d’hospitalisation), le traitement médicamenteux de

chaque patient a été relevé aux étapes suivantes.

Traitement avant l’hospitalisation

Les informations concernant le traitement ont été obtenues

auprès de la pharmacie de ville ou de l’institution du

patient par le pharmacien investigateur. Ces informations

n’ont été recueillies qu’après la sortie du patient. Le phar-

macien clinicien (CG) étant également investigateur, la

connaissance de ces informations durant la période de

l’hospitalisation aurait provoqué un biais dans l’étude.

Traitement durant l’hospitalisation

Les informations concernant l’anamnèse médicamenteuse

d’entrée faite par un médecin, les informations données

spontanément par le patient et le traitement prescrit durant

l’hospitalisation ont été collectés à partir du dossier du

patient et durant la visite médicale.

Traitement a

`la sortie

Les informations ont été recueillies dans l’ordonnance et la

lettre de sortie de l’hôpital.

Le traitement à la sortie a été comparé au traitement avant

hospitalisation. Le but n’étant pas l’analyse de la perti-

nence clinique des prescriptions, mais celle du processus

« médicament », toutes les modifications souhaitées par le

prescripteur ont été considérées comme appropriées. Elles

ont été classifiées en 3 types : A1) ajout, A2) arrêt de

médicament et A3) substitution thérapeutique pour raisons

pharmacologiques (voir définitions et exemples dans le

tableau 1). Les modifications inappropriées ont été subdi-

visées en 3 catégories : I1) erreur d’anamnèse médica-

menteuse à l’entrée, I2) substitution thérapeutique ou

générique sans reprise du traitement ambulatoire initial à

la sortie et I3) oubli de médicament lors de la prescription

de sortie (voir définitions et exemples dans le tableau 1).

Les changements de dosage et/ou de posologie n’ont pas

été considérés comme des modifications.

L’étude avait pour objectifs de calculer le pourcentage de

patients ayant eu au moins une modification et de détermi-

ner le caractère approprié ou non, ainsi que l’origine, de

ces modifications. L’origine des modifications inappro-

priées a été analysée plus en détail (tableau 1)

Seul le médecin chef a été informé de la nature précise du

projet afin de limiter les biais de comportement. L’activité

habituelle du pharmacien clinicien durant la visite (sans

intervenir sur les aspects de continuité des traitements) lui

a permis d’assister à certaines étapes du processus,

d’avoir les informations nécessaires à la classification

des modifications observées et de rassembler certaines

données qualitatives qui sont intégrées dans la discussion

et facilitent l’interprétation des résultats.

La Commission cantonale valaisanne d’éthique médicale

a donné son accord au projet de recherche (numéro de

référence : CCVEM 039/080).

C. Grandjean, et al.

J Pharm Clin, vol. 28, n

o

3, juillet-aou

ˆt-septembre 2009

152

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Re

´sultats

Durant la période d’étude, 26 patients parmi les 93 suivis

par le pharmacien lors des visites médicales ont été inclus

(figure 1). Leurs caractéristiques figurent dans le tableau 2.

Tous les patients inclus ont subi au moins un changement

dans leur traitement.

Vingt-quatre patients (92 %) ont eu au moins une modifica-

tion appropriée et 18 patients (69 %) ont subi au moins

une modification inappropriée de leur traitement. Nous

avons constaté un total de 90 modifications appropriées

et de 49 modifications inappropriées, ce qui correspond à

une moyenne par patient de 3,5 modifications appro-

priées et de 1,9 modification inappropriée.

Les modifications appropriées se subdivisaient en 63 %

d’ajouts de nouveaux médicaments, 30 % d’arrêts de

médicaments et 7 % de substitutions thérapeutiques pour

raisons pharmacologiques (figure 2).

Les modifications inappropriées se répartissaient en 53 %

d’erreurs d’anamnèse médicamenteuse, 37 % de substitu-

tions thérapeutiques ou génériques sans reprise du traite-

ment ambulatoire initial à la sortie et 10 % d’oublis de

médicament lors de la prescription de sortie (figure 2).

Les 26 erreurs d’anamnèse concernaient essentiellement

des médicaments qui n’avaient pas été identifiés (92 %),

plus rarement des médicaments mal identifiés. Les médica-

ments à usage topique (antiasthmatiques, gouttes ophtal-

miques, crèmes hormonales et dermatologiques,

dispositifs transdermiques hormonaux) représentaient

38 % des erreurs d’anamnèse. Les médicaments à usage

systémique étaient surtout des médicaments à visée cardio-

vasculaire (8/16).

Les 18 modifications inappropriées dues à des substitu-

tions étaient pour 1/3 des substitutions thérapeutiques et

pour 2/3 des substitutions génériques. Globalement, les

médicaments pour le système cardiovasculaire (diuréti-

Tableau 1. Définitions et exemples de modifications appropriées et inappropriées.

De

´finition Exemple observe

´

Modifications approprie

´es

A1) Ajout de nouveau me

´dicament Me

´dicament volontairement introduit

durant le se

´jour

Un patient est hospitalise

´pour un AVC. Durant le se

´jour, un traitement

d’Aspirine cardio

®

(acide ace

´tylsalicylique) et de Sortis

®

(atorvastatine) est

initie

´. Ces nouveaux me

´dicaments sont prescrits a

`la sortie.

A2) Arre

ˆtdeme

´dicament Me

´dicament volontairement arre

ˆte

´durant le se

´jour Une patiente a re

´cemment commence

´un traitement par Co-Amoxi-Mepha

®

(amoxicilline + acide clavulanique) et par Dafalgan

®

(parace

´tamol) pour une

dyspne

´e d’effort avec e

´tat fe

´brile. L’e

´volution clinique n’e

´tant pas favorable,

la patiente est hospitalise

´e. Une embolie pulmonaire est diagnostique

´eet

traite

´e. N’ayant plus d’indications, les traitements de Co-Amoxi-Mepha

®

et de

Dafalgan

®

sont arre

ˆte

´s au cours de l’hospitalisation.

A3) Substitution the

´rapeutique

pour raison pharmacologique

Me

´dicament pris avant l’hospitalisation

†

substitue

´

par un autre me

´dicament au sein de la me

ˆme

classe the

´rapeutique a

`la sortie* pour une raison

pharmacologique

Une patiente atteinte de BPCO suit, entre autres, un traitement par Atrovent

®

(ipratropium). Dans le cadre d’une hospitalisation pour une de

´compensation

de BPCO, ce traitement est remplace

´par Spiriva

®

(tiotropium) afin de

favoriser la compliance (diminution du nombre de prises par jour).

Modifications inapproprie

´es

I1) Erreur d’anamne

`se

me

´dicamenteuse a

`l’entre

´e

Me

´dicament pris avant l’hospitalisation

†

non

identifie

´ou mal identifie

´lors de l’anamne

`se

me

´dicamenteuse d’entre

´e(parconse

´quent prescrit

ni durant l’hospitalisation ni a

`la sortie*)

Me

´dicament non identifie

´: un patient prend Tamsulosin Mepha

®

avant son

hospitalisation. Ce traitement n’e

´tant pas identifie

´lors de l’anamne

`se

d’entre

´e, il n’est prescrit ni durant l’hospitalisation ni a

`la sortie.

Me

´dicament mal identifie

´: un patient est hospitalise

´pour un probable AVC, il

adesante

´ce

´dents de SCA. Alors qu’il e

´tait traite

´par Crestor

®

(rosuvastatine)

avant son hospitalisation, c’est Sortis

®

(que le patient avait arre

ˆte

´6moisplus

to

ˆt) qui est releve

´dans l’anamne

`se. Sortis

®

(atorvastatine) est donc prescrit

durant l’hospitalisation ainsi qu’a

`la sortie.

I2) Substitution the

´rapeutique ou

ge

´ne

´rique sans reprise du traitement

ambulatoire initial a

`la sortie

Me

´dicament substitue

´durant l’hospitalisation par

un me

´dicament du LT, sans reprise du traitement

ambulatoire initial a

`la sortie*. Trois cas sont

possibles :

– substitution de ge

´ne

´rique a

`original ou

inversement

– substitution de ge

´ne

´rique a

`ge

´ne

´rique avec des

me

´dicaments dont les noms commerciaux sont

diffe

´rents

‡

– substitution the

´rapeutique

Le point de vue du patient, qui connaı

ˆtses

me

´dicaments par leur nom et non pas par leur DCI,

ae

´te

´adopte

´.

Une patiente, souffrant notamment d’angor, est traite

´e par Coridil

®

(ge

´ne

´rique du diltiazem). Elle est hospitalise

´e pour une colite. Coridil

®

est

remplace

´durant le se

´jour par Dilzem

®

(original du diltiazem, e

´quivalent du

LT). Dilzem

®

est prescrit a

`la sortie.

Une patiente hospitalise

´e pour sepsis est traite

´e, entre autres, avec Lisitril

®

(lisinopril) avant son hospitalisation. Ce me

´dicament est remplace

´durant le

se

´jour par Lisinopril-Teva

®

(e

´quivalent du LT). Lisinopril-Teva

®

est prescrit

a

`la sortie.

Un patient hospitalise

´pour une insuffisance re

´nale aigue¨ est sous

Omezol-Mepha

®

(ome

´prazole) avant son hospitalisation pour gastrite e

´rosive.

Cette mole

´cule est remplace

´edurantlese

´jour par Nexium

®

(esome

´prazole,

e

´quivalent du LT). Nexium

®

est prescrit a

`la sortie.

I3) Oubli de me

´dicament

lors de la prescription de sortie

Me

´dicament pris avant l’hospitalisation

†

et identifie

´

lors de l’anamne

`se d’entre

´e(ge

´ne

´ralement pris

durant l’hospitalisation) et non repris a

`la sortie*

Un patient diabe

´tique et hypertendu est hospitalise

´pour une syncope

d’origine inde

´termine

´e. Avant son hospitalisation il e

´tait, entre autres, traite

´

par Lantus

®

(insuline glargine) qu’il rec¸oit durant toute l’hospitalisation. Sans

aucune raison apparente, ce traitement ne figure ni dans la lettre ni dans

l’ordonnance de sortie.

* selon l’ordonnance et/ou la lettre de sortie ;

†

selon le dossier de la pharmacie de ville/institution du patient ;

‡

une substitution de générique à géné-

rique avec des médicaments comportant tous deux la DCI dans leur nom n’a pas été considérée comme une modification (par exemple passage de Zol-

pidem Teva

®

à Zolpidem Sandoz

®

). AVC = accident vasculaire cérébral. BPCO = broncho-pneumopathie chronique obstructive. SCA = syndrome

coronarien aigu. TVP = thrombose veineuse profonde. LT = livret thérapeutique. DCI = dénomination commune internationale.

Continuite

´des traitements me

´dicamenteux apre

`s hospitalisation

J Pharm Clin, vol. 28, n

o

3, juillet-aou

ˆt-septembre 2009 153

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

ques, bêtabloquants, inhibiteurs du système rénine-

angiotensine, anticalciques et anti-agrégants) étaient

majoritaires dans cette catégorie (11/18).

Les 5 oublis lors de la sortie concernaient deux insulines,

une érythropoïétine, un diurétique et un anxiolytique.

Discussion

Tous les patients inclus dans la présente étude ont subi au

moins un changement (approprié ou non) dans leur traite-

ment, ce qui concorde avec les données de la littérature où

seuls 2 à 10 % des patients ne subissent aucun change-

ment [1, 2, 5]. Plus de 90 % des patients ont eu au moins

une modification appropriée et près de 70 % des patients

ont subi au moins une modification inappropriée.

Ces résultats sont comparables avec ceux de Vira et al.

qui rapportent 60 % de modifications inappropriées [9].

Plus de la moitié des modifications inappropriées sont

dues à une anamnèse médicamenteuse inexacte ou incom-

plète. La revue de Tam et al. a montré qu’il y avait au

moins une erreur dans l’anamnèse d’entrée chez 10 à

67 % des patients étudiés mais cette revue incluait égale-

ment les erreurs de posologie [11]. Comme les informa-

tions concernant l’anamnèse d’entrée et le traitement

avant l’hospitalisation ne précisaient pas toujours la poso-

logie, nous n’avons pas pu en tenir compte. Les médica-

ments à usage topique (par exemple, antiasthmatiques,

traitements hormonaux, etc.), en dépit de leur pertinence

clinique, ont été fréquemment oubliés lors de l’anamnèse

d’entrée. Ces oublis peuvent s’expliquer par le fait que les

patients pensent moins souvent à les mentionner.

Dans notre environnement, les pharmaciens cliniciens pré-

sents dans différentes unités observent que ces traitements

topiques ne figurent pas toujours sur les prescriptions

médicales, alors que les patients les poursuivent d’eux-

mêmes. Les pharmaciens demandent que ces traitements

soient ajoutés sur les prescriptions, ce qui limite les oublis

lors de la sortie. Ils observent également que l’anamnèse

médicamenteuse d’entrée, effectuée habituellement dans

le service des urgences, est souvent complétée dans les

services sans documentation systématique dans le dossier.

Ce complément est réalisé à l’aide des médicaments

apportés par le patient ou parfois sur la base d’un contact

avec les médecins traitants. À notre connaissance, les

pharmaciens de ville, qui tiennent également un dossier

patient, ne sont pas contactés.

L’autre grande catégorie de modifications inappropriées

(37 %) concerne les substitutions réalisées pendant l’hospi-

talisation, sans que le traitement initial ne soit réintroduit à

la sortie. Ces changements, effectués pour des questions

de respect du LT peuvent mener le patient à poursuivre de

lui-même le traitement prescrit par son médecin traitant en

plus de celui figurant sur l’ordonnance de sortie (doublon

thérapeutique).

Malgré un système informatique permettant la reprise des

traitements de l’hospitalisation dans l’ordonnance de sor-

tie, quelques oublis sont survenus à cette étape sans que

ceux-ci puissent être expliqués. Ils représentent une faible

part des modifications inappropriées (10 %), mais concer-

A2) 27

A3) 6

A1) 57

Modifications appropriées (n = 90)

Nombre total de modifications

Modifications inappropriées (n = 49)

I1) 26

I2) 18

I3) 5

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figure 2.Répartition des modifications appropriées et inap-

propriées. A1) ajout de nouveau médicament ; A2) arrêt de

médicament ; A3) substitution thérapeutique pour raison phar-

macologique ; I1) erreur d’anamnèse médicamenteuse à

l’entrée ; I2) substitution thérapeutique ou générique sans

reprise du traitement ambulatoire initial à la sortie ; I3) oubli

de médicament lors de la prescription de sortie.

67 patients exclus :

93 patients

suivis

Pharmacie à l’étranger (3)

Transfert d’un autre hôpital (3)

Hospitalisation < 2 jours (2)

Refus de collaboration de la pharmacie du patient (2)

Ré-hospitalisation durant la période d’étude (1)

Décès durant l’hospitalisation (1)

Aucun médicament sur prescription identifié

par le médecin à l’admission (29)

Transfert dans un autre établissement hospitalier

à la sortie (19)

Barrière à la communication/patients mineurs

ou sous tutelle (7)

26 patients

inclus

Figure 1.Diagramme d’inclusion des patients.

Tableau 2. Caractéristiques des patients inclus (n = 26).

A

ˆge moyen (min–max) {me

´diane} 67 ans (40-88 ans) {69}

Sexe (% hommes, % femmes) 14 hommes (54 %), 12 femmes (46 %)

Dure

´e moyenne d’hospitalisation (min-

max) {me

´diane}

12 jours (5-42 jours) {8}

Nombre moyen de me

´dicaments par

patient avant l’hospitalisation (min-max)

{me

´diane}

6,6 (2-15) {5}

Nombre moyen de me

´dicaments par

patient prescrits a

`la sortie (min-max)

{me

´diane}

6,7 (3-15) {6}

C. Grandjean, et al.

J Pharm Clin, vol. 28, n

o

3, juillet-aou

ˆt-septembre 2009

154

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

nent néanmoins des médicaments dont l’arrêt, du moins de

manière abrupte, est inopportun (par exemple, benzodia-

zépine).

Les classes thérapeutiques impliquées dans les modifica-

tions sont celles actives sur le système cardiovasculaire, le

système nerveux central, l’appareil digestif et le métabo-

lisme, ce qui reflète les pathologies de la population étudiée

(service de médecine interne –néphrologie et neurologie).

Elles sont globalement les mêmes pour les modifications

appropriées et inappropriées, on ne peut donc pas relever

une classe thérapeutique particulière qui serait plus à risque

d’être modifiée de manière inappropriée. D’autres études

se déroulant dans des services de médecine interne ont éga-

lement mis en évidence les médicaments du système cardio-

vasculaire comme classe la plus touchée [7, 8, 11, 12].

Les médicaments concernés, en plus des caractéristiques

des médecins (spécialités, nombre d’intervenants, etc.) et

des patients (âge, sexe, durée de séjour, etc.), ne permet-

tent pas de généraliser les résultats de cette étude à d’autres

disciplines médicales.

Le nombre élevé de modifications (en moyenne 5,4 par

patient), et en particulier le fait qu’un tiers d’entre elles

soient inappropriées, génère inévitablement de la confu-

sion auprès des patients, de leurs médecins traitants et

pharmaciens quant aux traitements qu’il est nécessaire

de poursuivre ou d’arrêter après l’hospitalisation. Au-

delà de la confusion, l’impact de ces modifications en ter-

mes de survenue d’événements indésirables médicamen-

teux et de coûts ainsi engendrés (réhospitalisations,

consultations ambulatoires, duplications inutiles de traite-

ments) n’a pas fait l’objet de cette étude.

Une grande partie des patients éligibles ont été exclus

(67/93) ce qui constitue une limite à la généralisation de

nos résultats (figure 1). Au vu des principales raisons

d’exclusion, on peut supposer que la proportion de

patients concernés par des modifications inappropriées

aurait été plus importante si ces patients avaient été inclus

(absence de documentation de l’anamnèse médicamen-

teuse d’entrée dans le dossier patient, transfert dans un

autre établissement après l’hospitalisation ou barrière à

la communication). Nos critères d’exclusion étaient donc

assez restrictifs, mais cette approche prudente a permis

l’obtention de données permettant de comprendre au

mieux le processus menant aux modifications de traite-

ment.

Le traitement de référence choisi dans cette étude était

celui figurant dans le dossier patient des pharmacies de

ville. Dans les études consultées, il n’y avait pas de consen-

sus sur un gold standard représentant le traitement pris par

le patient avant son admission à l’hôpital. Certains auteurs

se sont basés sur un entretien avec les patients et/ou leurs

familles, d’autres sur les médicaments apportés par les

patients, d’autres sur les informations du médecin de

famille ou encore sur le dossier des pharmacies de ville,

certains ont combiné plusieurs de ces sources [2, 3, 6, 7,

9, 11-13]. Afin de nous baser sur des données aussi com-

plètes que possible, nous avons choisi les données des offi-

cines en incluant uniquement les patients déclarant se

rendre dans une seule pharmacie pour leur traitement sur

ordonnance.

Le traitement de référence semble fiable puisque seulement

2 médicaments (calcium et acide folique) apparaissaient,

pour un seul patient, dans l’anamnèse hospitalière sans

figurer dans les traitements de l’officine.

Perspectives

Les erreurs lors de l’anamnèse d’entrée étant le plus fré-

quemment à l’origine des modifications inappropriées,

cette étape mérite une attention particulière dans l’analyse

des opportunités d’amélioration. L’anamnèse médicamen-

teuse d’entrée pourrait être effectuée par des pharma-

ciens, pratique courante au Québec mais qui exige une

importante dotation en pharmaciens [22-24]. Des auteurs

américains estiment que le retour sur investissement est

significatif si l’on compare le coût du pharmacien pour

procéder à l’anamnèse médicamenteuse au coût engen-

dré par les événements indésirables médicamenteux ainsi

évités [13]. L’identification de patients dont le risque de

modifications inappropriées serait plus grand permettrait

une action ciblée des pharmaciens cliniciens et pourrait

faire l’objet d’une prochaine étude.

Une meilleure exploitation des données disponibles dans

les dossiers patients des pharmacies de ville serait une

autre option. Une transmission de ces données par le phar-

macien sur demande de l’hôpital, en fonction de critères

préétablis et selon une procédure déterminée conjointe-

ment par l’hôpital et les sociétés de pharmaciens de ville,

pourrait s’envisager. De même, l’amélioration de l’acces-

sibilité informatique de ces données, comme c’est le cas

par exemple au Danemark où les médecins traitants ont

accès en ligne aux données des pharmacies de ville

grâce à une signature électronique [25], serait un avan-

tage. Dans l’immédiat, des anamnèses médicamenteuses

mieux structurées et documentées constituent un premier

objectif pour l’obtention d’un traitement exhaustif à partir

de différentes sources.

Plus d’un tiers des modifications inappropriées sont dues

aux substitutions nécessaires au respect du LT, sans que le

traitement initial soit réinstauré à la sortie. La majorité des

cas concernent la substitution de générique à original ou

entre génériques. Ce problème pourrait être supprimé par

une prescription de sortie libellée en DCI (dénomination

commune internationale).

Les substitutions thérapeutiques pourraient être évitées en

poursuivant systématiquement les traitements ambulatoires

du patient durant l’hospitalisation, ce qui engendrerait par

contre des problèmes non négligeables de logistique, de

coût et de remboursement par les assurances. Une autre

option consisterait à élaborer un système manuel ou infor-

matique favorisant la reprise des traitements ambulatoires

initiaux à la sortie de l’hôpital. Cette dernière option per-

mettrait également d’éviter les oublis de médicament au

moment de la prescription de sortie.

Dans notre institution bénéficiant d’une prescription infor-

matisée, un projet de bilan comparatif informatisé, réalisé

automatiquement à la sortie sur la base de l’anamnèse et

du traitement prescrit durant l’hospitalisation est en cours.

Les modifications appropriées (ajouts, arrêts, substitutions

thérapeutiques pour raison pharmacologique) pourront

ainsi faire l’objet d’un bref commentaire qui sera transmis

aux patients et aux professionnels de santé intervenant

après l’hospitalisation.

Les outils informatiques, que ce soit pour l’anamnèse

d’entrée, pour le bilan comparatif pendant l’hospitalisa-

tion ou pour le traitement à la sortie, ne doivent cependant

pas être considérés comme unique approche. Il convient

de sensibiliser les prescripteurs et pharmaciens pour

garantir la mise à jour et la réévaluation régulière des trai-

Continuite

´des traitements me

´dicamenteux apre

`s hospitalisation

J Pharm Clin, vol. 28, n

o

3, juillet-aou

ˆt-septembre 2009 155

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

1

/

6

100%