Risque d`erreur d`identité / homonyme

F. Delaperche1, J.-L. Quenon1, A. Viroulaud2,

K. Lavaud2

1 - Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la

qualité en Aquitaine

2 - Centre hospitalier Montpon-Menesterol, spécialisé en

santé mentale

i Florence Delaperche - CCECQA - Hôpital Xavier

Arnozan - 33604 Pessac cedex - E-mail : [email protected]

Chronique d’un malentendu en psychiatrie

L’objectif de cette analyse était de retrouver les causes

immédiates (défauts de vérifications) et profondes

(absence de barrière) de l’erreur d’identité dans le but

de mettre en place des actions d’amélioration au sein

de l’établissement.

Le cas présenté illustre l’importance d’une bonne identi-

cation du patient. Il contribue à une meilleure prise en

compte d’un risque mal connu et encore sous-estimé par

les professionnels de santé et les usagers.

La méthode d’analyse utilisée

La méthode utilisée pour l’analyse est basée sur le modèle

de l’erreur humaine développé par James Reason [10-12].

Ce cogniticien a établi des liens entre les théories de la

psychologie cognitive et celles des spécialistes de la a-

bilité des systèmes. Il a largement introduit la notion de

facteur humain dans les analyses d’accidents.

L’analyse approfondie des causes s’est inscrite dans une

approche qualitative, descriptive et rétrospective basée

sur la méthodologie développée dans le cadre d’ENEIS,

l’Étude nationale sur les événements indésirables liés aux

soins, réalisée en France en 2004 [13-14].

Les établissements participant au projet PERILS ont utilisé

leur système de signalement des événements indésirables

an d’identier sur une période de sept jours des événe-

ments avec des erreurs d’identité en privilégiant les plus

graves et les presque-accidents.

La responsable qualité gestion des risques de l’établisse-

ment et son assistante, formées à la méthodologie d’ana-

lyse approfondie des causes d’erreurs d’identité dans le

cadre du projet PERILS, se sont chargées de conduire

l’analyse. Deux mois après l’événement, elles ont animé

un entretien collectif dans une salle au calme dans l’éta-

blissement avec les professionnels concernés. L’analyse

a duré deux heures.

La recherche et l’analyse des causes ont pu aboutir grâce

à la participation de l’ensemble des professionnels pré-

sents lors de l’entretien : un médecin chef de pôle, pré-

sident de la commission médicale d’établissement, un

praticien hospitalier, le directeur chargé de la clientèle,

deux cadres de santé, une inrmière, deux secrétaires

du département d’information médicale, un agent du

bureau des admissions, une secrétaire médicale, l’assis-

tante et la responsable qualité gestion des risques.

Le dossier de la patiente, les documents transmis par l’éta-

blissement adresseur et la che de signalement d’événe-

ment indésirable ont pu être consultés pendant l’analyse.

L

e secteur hospitalier, comme tout secteur d’activité

est soumis à une multitude de risques mais la parti-

cularité de l’activité médicale place la sécurité des soins

au cœur des dispositifs de gestion des risques. Parmi

les risques liés aux soins, il en est un qui concerne tous

les établissements, toutes les spécialités et de nombreux

acteurs : c’est le risque d’erreur d’identité.

L’évolution des technologies de l’information, l’augmen-

tation du nombre de patients, de soins, d’interventions

techniques et de documents les concernant a complexi-

é l’identication des patients dans les établissements

de santé.

Elle est devenue une problématique hospitalière impor-

tante en raison de la fréquence élevée [1-3] et de la gra-

vité potentielle de ces erreurs [4-6]. Une identication

sûre est une condition pour délivrer le bon soin au bon

patient. Dès lors, une erreur d’attribution de soin est

dangereuse. Les erreurs d’identité sont liées aux vulné-

rabilités du processus d’identication des patients. Elles

sont considérées comme souvent évitables.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) place l’identi-

cation able des patients parmi les neuf solutions pour

la sécurité des patients [7], et dans la version V2010 du

manuel de certication des établissements de santé (cri-

tère 15.a), elle est dénie comme une pratique exigible

prioritaire [8].

Cet article présente l’analyse d’une erreur d’identité lors

de l’admission d’une patiente transférée d’un autre éta-

blissement sous l’identité d’une homonyme.

Une analyse approfondie des causes de cette erreur

d’identité a été réalisée dans le cadre du projet PERILS

(Prévention des erreurs d’identité liées aux soins), un pro-

jet aquitain de gestion des risques pour évaluer et amé-

liorer la maîtrise du risque d’erreur d’identité en milieu

hospitalier [9]. Cette analyse approfondie a été menée

dans un centre hospitalier spécialisé en santé mentale,

engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité

et de la sécurité.

RISQUES & QUALITÉ • 2010 - Volume VII - N°3

169

Leçon pour la sécurité des soins

Une rubrique d’analyse de cas pour comprendre les erreurs survenues lors des soins

et apprendre pour la sécurité des patients

deux agents hospitaliers. L’information prise en compte

à l’arrivée est basée sur un document manuscrit com-

prenant un courrier du médecin du CH d’origine et les

coordonnées erronées de la patiente, celle-ci ne portant

ni pièce d’identité ni carte Vitale sur elle. En l’absence

de personnel administratif la nuit, son admission est

réalisée par les soignants de l’unité d’hospitalisation.

L’enregistrement se fait a minima (selon l’expression du

personnel) à partir des traits d’identication suivants :

nom, prénom, date de naissance, sexe et adresse, pro-

venant des données fournies par l’établissement d’ori-

gine. La patiente n’est pas en état d’avoir un échange

avec le personnel.

Le surlendemain, le lundi, le personnel du bureau des

admissions reprend les données pour établir un dossier

encore provisoire dans l’attente des papiers d’identité. Il

prend contact avec l’établissement adresseur pour obte-

nir des informations complémentaires mais sans suspi-

cion d’erreur d’identité.

Les jours suivants, à plusieurs reprises, la patiente signale

à l’équipe soignante que la date de naissance mention-

née sur les documents administratifs est erronée. Au

bout de quelques jours, le service de soins en informe

le bureau des admissions qui reprend alors contact avec

l’établissement adresseur.

Treize jours après l’arrivée de la patiente en psychiatrie et

après des recherches et vérications, l’erreur d’identité

sera comprise puis corrigée.

Conséquences

Cette erreur d’identité n’a pas eu de conséquence par-

ticulière pour la patiente mais elle en a eu pour l’homo-

nyme en raison de l’apparition, dans son dossier, d’une

décision administrative (hospitalisation d’ofce) ne la

concernant pas.

L’analyse approfondie des causes

Les causes immédiates

L’analyse a permis d’identier cinq causes immédiates

de l’erreur en lien avec la patiente et les professionnels :

• état d’ébriété et d’agitation, troubles du comporte-

ment de la patiente ;

• absence de pièce d’identité, de carte Vitale de la

patiente et de coordonnées de membres de sa famille ;

• enregistrement de la patiente dans le dossier d’une

homonyme aux urgences de l’établissement adresseur

(collision) ;

• absence de vérication des traits d’identication de la

patiente par les admissionnistes et lors des soins ;

• identication tardive de l’erreur malgré les dires de la

patiente.

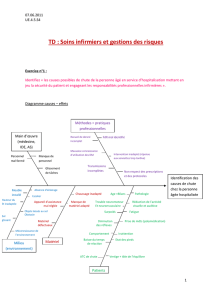

Les causes profondes identifiées

dans le CH spécialisé et les mesures correctives

Elles représentent les facteurs latents ou terrains favo-

rables à l’erreur d’identité. Elles sont classées par catégo-

La recherche des défaillances a été réalisée à l’aide d’une

grille d’entretien semi-directif adaptée de celle d’ENEIS.

Les causes profondes ont été retrouvées à partir des

causes immédiates en remontant aux causes qui leur

ont préexisté ou qui en sont éloignées.

La grille d’entretien a été structurée de façon à recueillir

des informations démographiques et médicales concer-

nant la patiente, comprendre les circonstances et les

conséquences de l’erreur, rechercher la chronologie des

faits, analyser les causes immédiates et profondes de l’er-

reur, les barrières contre les risques d’erreurs existantes

ou manquantes, étudier l’évitabilité de l’événement, hié-

rarchiser les causes profondes, discuter des actions cor-

rectives et préventives déjà mises en œuvre ou de nou-

velles actions.

Les résultats de cette analyse ont ensuite été transmis au

chef de projet du Comité de coordination de l’évaluation

clinique et de la qualité en Aquitaine (CCECQA) sous la

forme d’une che de synthèse anonymisée reprenant la

description de l’événement, l’analyse des causes et les

actions correctives et préventives proposées par l’éta-

blissement. Le soutien et l’apport méthodologique du

CCECQA ont aidé l’établissement dans la réalisation de

l’analyse approfondie et de sa synthèse. Cette démarche

pouvait être valorisée dans le cadre de l’évaluation des

pratiques professionnelles pour les médecins qui ont par-

ticipé à l’analyse.

Les faits

Une patiente de 51 ans est admise à 0 h 40 dans la nuit

du vendredi au samedi, au centre hospitalier (CH) de

Montpon. Elle est adressée par le service des urgences

du CH général, selon une procédure d’hospitalisation

d’ofce1. Elle arrive, identiée par erreur sous l’identité

d’une homonyme. Cette identité erronée sera utilisée

pendant treize jours.

Chronologie des faits

Quelques heures auparavant, le vendredi, cette femme a

été retrouvée sur la voie publique dans un état d’ébriété

et d’agitation avancé, engendrant des troubles du com-

portement. La patiente a été amenée par les pompiers

au service des urgences du CH. Au moment de son

admission, elle est enregistrée par erreur dans le dossier

d’une patiente homonyme dont le nom et le prénom

sont identiques aux siens, mais pas la date de naissance,

ni l’adresse. Une collision a ainsi été engendrée, les don-

nées concernant deux personnes différentes se retrou-

vant dans un même dossier patient de l’hôpital.

Le samedi, à la suite de la décision d’hospitalisation

d’ofce, elle a été accompagnée au CH de Montpon par

1- L’hospitalisation d’ofce est une décision d’hospitalisation prise

par le préfet du département subordonnée à trois conditions : l’exis-

tence d’un trouble mental, la nécessité de soins de ce trouble et une

atteinte grave à l’ordre public. Le maire de la commune et les com-

missaires de police des grandes métropoles peuvent signer un arrêté

provisoire sur lequel le préfet statue sous 24 heures.

RISQUES & QUALITÉ • 2010 - Volume VII - N°3

170

Leçon pour la sécurité des soins

la persistance de l’erreur pendant treize jours alors que

la patiente s’était exprimée à plusieurs reprises sur sa

date de naissance erronée. Comment pourrait s’expli-

quer ce faux sentiment de sécurité ? Dans quelles condi-

tions peut-il survenir à nouveau ? Qu’est-ce qui fait que

la patiente n’a pas été immédiatement entendue ? Est-ce

simplement dû aux circonstances, aux individus ou peut-

on trouver d’autres explications, voire des mécanismes,

qui peuvent concerner tout un chacun ?

L’apport des sciences sociales peut être intéressant et

notamment celui de la psychologie cognitive. Cette dis-

cipline étudie les processus de la pensée, parmi lesquels

la perception, la mémoire, le raisonnement ou la réso-

lution de problèmes. Elle nous permet de comprendre

comment certaines étapes du raisonnement, parasitées

par des biais cognitifs, peuvent s’avérer erronées [15-16].

Il existe une multitude de biais cognitifs. Le tableau I met

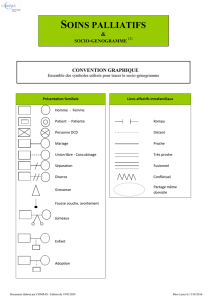

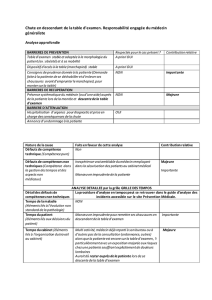

ries de facteurs. La gure 1 illustre les causes retrouvées

ainsi que les mesures correctives prises par l’établisse-

ment.

Deux événements expliqués

par des biais cognitifs

L’analyse de cette erreur peut laisser certaines interroga-

tions, notamment sur des points-clés qu’on ne semble

pas pouvoir maîtriser facilement.

Par exemple, le personnel du centre spécialisé en faisant

conance a priori aux données qui leur venaient de l’éta-

blissement adresseur concernant la patiente arrivant chez

eux, a eu, ce qu’il est communément appelé en gestion

des risques, un faux sentiment de sécurité. Ce sentiment

était d’ailleurs si ancré que lorsqu’ils ont appelé l’hôpital

d’origine pour avoir plus d’informations, ils n’ont pas

soupçonné une éventuelle erreur. Un autre exemple est

Causes immédiates

Causes profondes

Causes profondes plus éloignées

**Facteurs forts

* Facteurs plutôt forts

Mesures correctives

Etat d’ébriété,

agitation

de la patiente

*Troubles

psychiques,

désocialisation

Facteurs liés

à la patiente

Identication

tardive de

l'erreur

Absence

de papiers

de la patiente

Absence de vérication

des traits d’identication

aux admissions et

lors des soins

Collision

avec une

homonyme

Facteurs liés

au personnel

**Insufsance

d’échange

d’informations

avec la patiente

Facteurs liés

aux tâches

Environnement de travail

Gestion des

risques dans

le service

Organisation

Contexte

institutionnel

*Enregistrement

dans un autre

établissement

*Absence

d’admissionniste

la nuit,

le week-end

*Admission

réalisée

par un soignant

**Absence de

règle formalisée

pour

l’identication

*Interruption

de tâches aux

admissions

*Charge de

travail,

ux tendu

Erreur d’identité

pendant 13 jours

*Polyvalence

des inrmiers

pour des tâches

administratives

Création d’une

procédure

d’identication

sécurisée

**Absence de politique

d’identication

des patients

*Absence

de procédure

entre établissements

pour les transferts

de patients

*Perception

insufsante du

risque d’erreur

d’identité

*Culture

de sécurité

trop peu

développée

*Absence de

signalement de

situations

dangereuses

*Absence

d’actions de

réduction des

risques

Pièce d'identité

demandée

Explications dans

le livret d’accueil Recherche

d’antériorité

par un logiciel

plus performant

Implication du

patient, questionné

et écouté

Afchette

« Bien identié,

bien soigné »

Création d’une

cellule

d’identitovigilance

Suivi trimestriel

des erreurs

d’identité

Création d’un volet

Identication du

patient dans les

protocoles

Création d’une charte

d’identication

du patient

Élaboration d’une

politique

d'identication

du patient

*Défaut

d’adaptation à

une situation

inhabituelle

Figure 1 - Facteurs contributifs de l’erreur et mesures correctives mises en place par l’établissement.

RISQUES & QUALITÉ • 2010 - Volume VII - N°3

171

Leçon pour la sécurité des soins

Consensus

C’est la recherche de penser et agir comme l’ensemble

du groupe, en y trouvant du confort et d’apparentes cer-

titudes et, en cas de problème, la faculté de se retrancher

derrière le fait que la responsabilité était collective. Cette

vision renforce le sentiment d’appartenance au groupe.

Dans le service, on a l’habitude de patients délirants et

quand il y a quelque chose d’incohérent dans la commu-

nication avec eux, je fais comme mes collègues, je pense

facilement que le problème vient du patient.

Discussion - Conclusion

La question de départ était de savoir pourquoi l’erreur

d’identité était survenue. Quels sont les facteurs contri-

butifs de l’erreur ? À quels niveaux les retrouve-t-on ?

Que peut-on faire pour réduire les risques ?

Le travail d’analyse réalisé a permis de répondre à ces

questions. Il a montré en même temps l’engagement des

professionnels qui se sont chargés de l’analyse ou qui y

ont participé, et la réelle implication de l’établissement

dans le projet PERILS.

Les causes retrouvées ont déjà permis, avec la dynamique

du projet PERILS, de mettre en œuvre un ensemble cohé-

rent de mesures correctives. Ainsi l’établissement répond

à un certain nombre d’incitations (de l’OMS, de la Haute

Autorité de santé…) comme l’implication du patient

dans le processus d’identication ou la mise en place

d’une cellule se chargeant de l’identitovigilance.

Parallèlement à ces aspects normatifs, la démarche a

abouti à certains changements dans les pratiques pro-

fessionnelles, comme le fait de demander une pièce

d’identité à l’arrivée du patient. Cette nouveauté dans

un établissement n’est pas anodine. Elle représente un

changement culturel.

L’analyse de l’erreur d’identité avec la transmission d’un

dossier erroné a mis l’accent sur l’importance des rela-

tions inter-établissements. L’incitation aux coopéra-

tions entre établissements, préconisée par la loi Hôpi-

tal, patient, santé, territoire2 pourrait intégrer un volet

de gestion commune des risques notamment pour les

échanges d’informations ou les transferts de patients.

Ici, l’établissement spécialisé pourra mettre au point

un dispositif cohérent avec la structure qui a adressé la

patiente.

Le cas étudié a montré l’importance de la récupération

en relation deux points-clés tirés des causes profondes

identiées, avec différents biais cognitifs qui ont contri-

bué à l’erreur d’identité.

Enregistrement de la patiente sous l’identité

donnée par le CH d’origine

Excès de confiance ou surconfiance

Certaines croyances peuvent créer un excès de conance,

voire une certaine crédulité.

L’établissement d’origine est plus grand que l’établisse-

ment spécialisé, le personnel a l’habitude de travailler

avec lui, il est intervenu dans la décision de l’hospitali-

sation d’ofce : le dossier créé au sein de cette structure

et les documents (parmi lesquels une décision du pré-

fet) sont présumés sans erreur. Ainsi, on admet comme

vérité certaine, un élément non vraiment prouvé. C’est

cet excès de conance qui représente le faux sentiment

de sécurité. Dans certaines circonstances, la croyance

que les autres connaissent mieux la situation incite à

agir comme eux.

Recherche de certitudes

L’être humain n’apprécie pas l’incertitude, l’ambiguïté

ou l’inconnu et tend à rechercher des certitudes, quitte

à les imaginer. Il peut se raccrocher à des histoires ou

des principes lui servant d’antidote à ses doutes. Ici, il

n’y a pas de raison pour que le CH d’origine se trompe.

Ancrage mental

L’ancrage mental ou xation mentale consiste à nier

les faits qui vont contre notre croyance et à limiter nos

recherches d’information à celles qui la confortent. Il y a

absence d’ajustement mental aux nouvelles situations.

Bien que la patiente n’ait pas de papiers sur elle et qu’elle

ne soit pas en état de communiquer avec le personnel, je

persiste à penser que le dossier provenant du CH d’ori-

gine est sans erreur même lorsque je les appelle pour

avoir des informations complémentaires.

Non-prise en compte des dires de la patiente

au sujet de ses traits d’identification

Biais de confirmation

Attitude sélective consistant à ne s’intéresser qu’aux

informations qui conrment ses propres croyances.

Ma croyance est double : les données concernant la

patiente sont justes, les patients de cet établissement

peuvent être incohérents, opposants ou délirants. Je ne

m’intéresse pas a priori à ce qui contredirait ces infor-

mations, je ne prends pas en considération ce que me

dit la patiente. 2- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital

et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Art. L162-22-13.

RISQUES & QUALITÉ • 2010 - Volume VII - N°3

172

Leçon pour la sécurité des soins

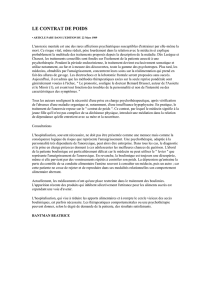

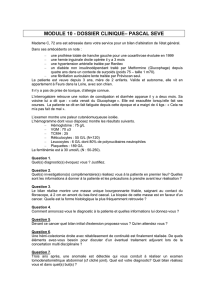

Tableau I - Biais cognitifs étant intervenus dans deux événements.

Événements Biais cognitifs Conséquences

Enregistrement de la patiente sous l’identité

donnée par le CH d’origine et conservée

même après la première vérication

• Surconance

• Pseudo-certitude

• Ancrage mental

Les renseignements me sont fournis par des professionnels et un

établissement en lequel j’ai conance: je ne les vérie pas

Non-prise en compte des dires de la patiente

au sujet de ses traits d’identication

• Biais de conrmation J’ai l’expérience de patients incohérents, opposants ou délirants:

je ne prends pas en considération ce que me dit la patiente

• Consensus Personne n’écoute la patiente à ce sujet dans l’équipe,

moi non plus

3- Damais-Cepitelli a, sayaRet F, Dumesnil G, pRieuR B, GRipols

C, et al. Stratégie d’amélioration de l’identication des patients

à l’admission au Groupe Hospitalier du Havre. Risques et Qua-

lité 2005; 2(4): 245-248.

4- H

eRReRa

mp, s

iGnaC

e, t

estaRD

-e

squiRol

ma, R

oGeR

i, F

ia

-

lon

p, et al. Attention, un patient peut en cacher un autre,

méez-vous, ce n’est peut-être pas celui que vous croyez !

Risques et Qualité 2007; 4(4): 235-238.

5- sFez M. Sécurité transfusionnelle ? Risques et Qualité 2005;

2(3): 186-189.

6- C

Hassin

mR, B

eCHeR

eC. The wrong patient. Ann Intern Med

2002; 136: 826-833.

7- WHo C

ollaBoRatinG

C

entRe

FoR

p

atient

s

aFety

s

olutions

.

Patient identication, Patient Safety Solutions volume 1, solu-

tion 2, may 2007.

8- Haute Autorité de Santé. Manuel de Certication des éta-

blissements de santé. Edition novembre 2008, 99 pages.

9- quenon JL. Maîtrise du risque d’erreur d’identité en milieu

hospitalier. Communications scientiques MAPAR 2008, pages

481-486.

10- R

eason

J. Human error: models and management. BMJ

2000; 320: 768-770.

11- Reason J. Understanding adverse events: human factors.

Qual Health Care 1995; 4: 80-89.

12- R

eason

J. Human error. Cambridge, MA: Cambridge Uni-

versity Press; 1990, 316 pages.

13- miCHel p, quenon Jl, DJiHouD a, tRiCauD-Vialle s, De saRas-

queta

am, et al. Les événements indésirables graves liés aux

soins observés dans les établissements de santé : premiers

résultats d’une étude nationale. Études et Résultats 2005;

398: 1-15.

14- aDJeoDa K, miCHel p, De saRasqueta am, poHié e, quenon

Jl. Analyse approfondie des causes d’événements iatrogènes

en milieu hospitalier : étude de la reproductibilité des analyses

réalisées dans l’étude ENEIS. Risques et Qualité 2004; 4: 9-15.

15- D

e

B

RaBanDeRe

l, m

iKolaJCzaK

a. Petite philosophie de nos

erreurs quotidiennes, comment nous trompons-nous ? Eyrolles;

avril 2009, 94 pages.

16- B

RonneR

G. L’empire de l’erreur. Eléments de sociologie

cognitive. PUF Collection sociologie; août 2007, 272 pages.

des erreurs : entre le CH général et le CH de Montpon,

puis auprès de la patiente lors de son identication.

L’analyse a également mis au jour un problème cou-

ramment rencontré dans les établissements et qui surgit

bien souvent à l’occasion des analyses d’erreurs d’iden-

tité : l’absence d’admissionniste lors des heures de fer-

meture du bureau des admissions. Ce problème se ren-

contre dans beaucoup d’établissements et mériterait une

réexion globale.

L’approfondissement de l’analyse à partir de la psycho-

logie cognitive a permis de montrer que l’erreur n’est

pas due à des défauts de compétences et encore moins

à des questions de motivation des professionnels mais à

ce qu’on appelle des travers et erreurs de raisonnement

qui sont liés à la nature même de notre fonctionnement

cognitif.

Tout s’est passé comme si dans l’esprit des profession-

nels, l’établissement adresseur avait été « trop bien pour

mal faire » et la patiente « trop mal pour bien faire ».

Le paradoxe de ces deux erreurs trouve une proposition

d’explication par les biais cognitifs. La compréhension

de ces mécanismes facilite une déculpabilisation, invite à

davantage d’humilité par un changement de regard sur

des erreurs de raisonnement qu’on peut tous commettre.

Puisse cet approfondissement ouvrir une réexion per-

mettant de produire des actions en meilleure adéquation

avec les situations rencontrées.

Références bibliographiques

1- m

annos

D. NCPS patient misidentication study : a sum-

mary of root cause analyses. VA NCPS Topics in Patient Safety.

Washington, DC, United States Department of Veterans

Affairs, June–July 2003 (http://www.va.gov/ncps/TIPS/Docs/

TIPS_Jul03.doc, accessed 19 July 2010).

2- Wristbands for hospital inpatients improves safety. National

Patient Safety Agency, Safer practice notice 11, 22 Novem-

ber 2005.

(http://www.npsa.nhs.uk/site/media/documents/1440_Safer_

Patient_Identication_SPN.pdf)

RISQUES & QUALITÉ • 2010 - Volume VII - N°3

173

Leçon pour la sécurité des soins

Inclus dans

l’abonnement

7 ans

d’archives !

1

/

5

100%