Cours L1.Intro 3 - Sophie WAUQUIER

! ! !!!

Sophie Wauquier

Université Paris 8!

• Tradition linguistique chinoise : VIème s. av. J.C

=> très longtemps inconnue de l’occident. N’aura aucune influence

directe sur le développement de la linguistique

• Hindous : IVème s av. JC

Panini, traduction des védas. Les 8 chapitres, texte grammatical

permettant la transmission du texte sacré

=> influence sur l’occident après la découverte du sanskrit et de sa

parenté avec langues européennes => indo-européen

• Grammairiens arabes : VIIIème s ap. J.C

Stabilisation d’une koyne liée aux conquêtes arabes. Etudes et

analyses de la langue arabe et de ses structures. Al Kit

ā

b (Sībawayhi) ,

premier traité historiquement attesté, haut niveau théorique.

Tradition érudite.

Rôle dans transmission de l’héritage antique en occident

=> influence jusqu’au aujourd’hui sur études sémitiques

Traditions d’études linguistique non occidentales

• Platon

- les mots et les choses / le symbolique et l’arbitraire

- le langage et l’essence du monde

• Aristote : La Poétique, La Rhétorique

• Langage et raisonnement

- logos : logique et langage

• grammatikè / grammata

- Denys de Thrace (II ème siècle av. J.-C.)

- Varron (Ier siècle av. J.-C.)

- Quintilien, Apollonios Dyscole (Ier siècle ap. J.-C.)

- Priscien (Vème siècle ap. J.-C)

=> La réflexion sur le langage et la grammaire élaborées dans

l’Antiquité = socle de la tradition occidentale et de la

linguistique moderne

Les grecs et les grammairiens latins

• Typologie / taxinomie : espèces, cultures et langues

- l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Linné

•!Le Romantisme (allemand)

- l’origine des langues et du langage (Rousseau, Herder)

- la métaphore organique (Goethe, Von Humbolt)

• La découverte du sanscrit et l’indo-européen

- Sir Jones (1786), Bopp (1816, 1833)

• Le comparatisme (Bopp, Frères Schlegel, Grimm, Schleicher)

• Les néo-grammairiens et la linguistique historique

• Dictionnaires et Atlas linguistiques

!!!!

XIXème

• La double métaphore organiciste et généalogique

=> reconstitution des familles de langues, histoire et filiation

linguistique

•!Domaines

- phonétique historique (premier domaine étudié)

‘hospitale(m) > hôtel / hôpital

ripa > rive ; chevals > chevaux

- changements grammaticaux / changements lexicaux

- classes de mots, l’ordre des mots / renouvellement lexical

=> ex en AF.

- étymologie, onomastique, toponymie

- etymons, racines primitives

La linguistique historique et comparée

!!!!

La linguistique historique et comparée

!!!!

La linguistique historique et comparée

!!

1857-1913 !1857-1913!1857-191 ! !!

!1 ! !!!

!!!!!!1857-1913

Ferdinand de Saussure

• Genève : Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-

européennes (1878)

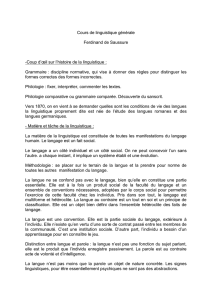

•!Les textes

- Le cours de linguistique générale (1916, Bailly / Sechehaye)

- Ecrits de linguistique générale (2002)

• Les concepts fondateurs

- Synchronie / diachronie

- Le signe linguistique : signifiant / signifié

- Langue et parole

• La métaphore du jeu d’échec

Si j’interviens à un moment M d’une partie d’échecs, je peux

comprendre ce qui se passe (l’état de la partie) de deux

manières

1- en reconstituant la partie en retournant aux coups précédents

M-1, M-2, M-3 etc) pour comprendre comment la partie s’est

déroulée et qui a joué quoi

=> diachronie : l’évolution de la partie est déterminante

2- en regardant la position des pièces les unes par rapport aux

autres au moment M (quelles pièces restent, quels sont les

coups possibles pour les deux joueurs)

=> synchronie : la structure de la partie est déterminante

Synchronie / diachronie : le jeu d’échec

• Je peux observer une langue à un moment M selon ces deux

points de vue

1- en reconstituant toutes les étapes de sa formation, son

origine, les contacts avec d’autres langues etc

=> diachronie : l’évolution de la langue est l’objet d’étude

2- en regardant la position des objets linguistiques de cette

langue (mots, sons, combinaisons, règles) les uns par rapport

aux autres au moment M

=> synchronie : la structure de la langue est l’objet d’étude

• Démarches complémentaires mais séparées pour raisons

méthodologiques et cognitives (un locuteur de 2013 n’a pas la mémoire

de tous les états de sa langue depuis son apparition, un bébé né en 2013

apprend l’état actuel du français)

La langue est un jeu d’échec

1- Latin classique

ma rose (sujet) : rosa mea mes roses (sujet) : rosae meae

ma rose (objet) : rosam meam mes roses (objet) : rosas meas

mon cheval (sujet) : equus meus mes chevaux (sujet) : equi mei

mon cheval (objet) : equum meum mes chevaux (objet) : equos meos

2- Ancien français

• réduction des cas

mea / meam > ma ; meae / meas > mes ; meus, meum > mon ; mei / meos > mes

• neutralisation du genre par le nombre

meos / meas > mes

3- français contemporain : mon / ma /mes

=> déterminants possessifs en français contemporain se

comprennent par leur formation et leur évolution !!!!

les possessifs en français : diachronie

1- mon / ma / mes

2- qui s’opposent à

ton / ta / tes

son / sa / ses

le / la / les

un / une / des

ce / cette / ces

notre / notre / nos

certain / certaine / certains / certaines

=> déterminants possessifs en français contemporain se

comprennent par la place qu’ils occupent et les relations qu’ils

entretiennent avec d’autres déterminants dans la structure que

constitue la grammaire 2 du français ! !!

les possessifs en français : synchronie

• Le signe linguistique : signifiant / signifié vs référent

Objet mental Objets physiques

Langue monde extra-linguistique

Objets

signifiant / signifié référents

catégories du langage => catégories du monde

Le signe linguistique

•!Deux faces indissociables

la métaphore du découpage dans la feuille de papier

•!Toujours un signifiant / un signifié ?

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches (Verlaine)

Elle est mignonne cette fille, une jolie petite fleur

La fleur de sa jeunesse

Femmes de chef de gare , c’est vous la fleur des pois (Brassens)

La fine fleur de la chevalerie française

C’est passé comme une fleur

A fleur de peau

une fleur de coin

Radis à la fleur de sel

•!Evolution du signifiant / évolution du signifié peuvent être indépendantes

Le signe linguistique

• Le signe est arbitraire

- Arbitraire de relation : arbitraire entre le signifiant et le

signifié => aucune caractéristique intrinsèque du siant ou du

sié impose qu’il réfère à telle ou telle réalité

- Arbitraire de convention : arbitraire résulte d’une

convention dans une langue donnée

=> appartenance du signe à un système qui fixe sa valeur

- cheval / vache, chien, cochon, mouton, poule

- cheval / étalon / jument

- cheval / destrier / haquenée / palefroi

- pou / boue / toux / doux / mou / goût /coût / sous / chou

Arbitraire du signe linguistique

• Les onomatopées : pourquoi les chiens aboient en langue

étrangère ?

• Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes

(Racine, Andromaque, V,5)

• Le cratylisme (Platon / Mallarmé)

Arbitraire du signe linguistique ?

•

!!!!

Signes, symboles, icônes

• Langue

- Système de signes : connaissance abstraite qui existe dans la

conscience de tous les membres de la communauté linguistique

indépendante de l’individu et de ses usages particuliers

somme d’empreintes déposées dans chaque cerveau!

somme des images verbales emmagasinées chez tous les individus

un trésor déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à

une même communauté la langue ne peut être ni créée, ni modifié par un

individu

•!Parole

- Usage singulier, idiosyncrasique de la langue

partie individuelle du langage

=> préfigure la dichotomie chomskyenne : compétence / performance

Langue et parole

•

Le signe est linéaire

«!Le signifiant étant de nature auditive, se déroule dans le temps seul et a les

caractéristiques qu’il emprunte au temps!: a) il représente une étendue, et b) cette

étendue est mesurable dans une seule dimension!: c’est une ligne.! […] Par

opposition aux signifiants visuels (signaux maritimes, etc.), qui peuvent offrir des

complications simultanées sur plusieurs dimensions, les signifiants acoustiques ne

disposent que de la ligne du temps!; leurs éléments se présentent l’un après l’autre ;

ils forment une chaîne. Saussure, CLG

• La «!chaîne parlée!»

Y Y Y Y

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Linéarité du signe linguistique

1

/

5

100%