l`entorse de cheville au service d`accueil et d`urgence

CONFÉRENCE DE CONSENSUS EN MÉDECINE D’URGENCE

L'ENTORSE

DE CHEVILLE

AU SERVICE D’ACCUEIL ET D’URGENCE

introduction

La fréquence et le coût de l’entorse de cheville sont

un problème de santé publique. L’incidence serait,

en France, de

6

000 cas par jour, et de 5 000 cas en

Grande-Bretagne. Aux Etats-Unis, elle représente-

rait 24 000 cas par jour entraînant 5 millions d’exa-

mens radiologiques annuels avec un coût global de

500 millions de dollars. Les séquelles fonctionnelles

représentent environ 5

p.

100 des patients quel qu’en

soit le traitement.

Nombre de publications récentes remettent en

cause la prise en charge classique des entorses de

cheville. Un examen clinique précis pourrait limiter

les indications de l’exploration radiologique. Les cri-

tères d’appréciation de la gravité de l’entorse, ainsi

que les indications thérapeutiques sont remis en

cause par la littérature récente. Les recommanda-

tions classiques concernaient des milieux spécialisés

:

chirurgie orthopédique ou médecine du sport, elles

n’étaient pas toujours adaptées aux services d’accueil

et d’urgence (SAU).

Ces considérations ont conduit à l’organisation de

la

Ve

Conférence de Consensus de la Société Fran-

cophone des Urgences Médicales qui s’est tenue à

Roanne le 28 avril 1995. Elle concernait l’entorse de

cheville au SAU.

Correspondance

:

Dr B. Vermeulen, CHCE

-

Hôpital Cantonal

de Genève, 24, rue Micheli du Crest, 1211 Genève 4.

• Quelle doit être l’approche clinique

:

anamnèse, examen chez un patient

venant pour une

«

foulure

»

de cheville ?

Introduction

Devant un malade présentant un traumatisme de

la cheville, le diagnostic d’une entorse impose d’éli-

miner les lésions autres que celles atteignant les liga-

ments de la cheville. Ces lésions peuvent être autant

de diagnostics différentiels que de lésions associées

à une entorse de cheville. Elles réclament une démar-

che diagnostique spécifique.

Les lésions à envisager sont

:

-

fractures des malléoles (interne, externe, pos-

térieure), du pilon tibia1

;

-

fractures du calcanéum, de l’astragale (dont

la fracture du tubercule de l’astragale), d’un méta-

tarsien (base du

5e

métatarsien, le plus souvent)

;

-

luxation des tendons des péroniers latéraux

;

-

lésions de la syndesmose péronéo-tibiale, de

la membrane interosseuse, fractures associées du

péroné

;

-

lésions de l’articulation médiotarsienne

;

-

lésions du tendon d’Achille.

Approche clinique

Elle repose initialement sur l’anamnèse et une

analyse précise de la sémiologie. La cheville est une

Réan.

Urg.

1995, 4 (4 ter), 491-501

-

492

-

Ve

Conférence

de Consensus en Médecine d’urgence

articulation superficielle aisément palpable, son exa-

men clinique précis guide le diagnostic et précède et

oriente les examens radiologiques éventuels, ceci en

fonction des

«

règles d’Ottawa

)),

règles qui seront

explicitées au cours du texte.

Interrogatoire

-

Circonstances de survenue

Quatre éléments sont à rechercher à l’interroga-

toire du patient

:

les circonstances de survenue, la

violence du traumatisme, le délai entre le trauma-

tisme et la prise en charge aux urgences et le méca-

nisme lésionnel. Le mécanisme lésionnel exact est

souvent difficile

à

faire préciser. Sa connaissance

oriente vers certains types de lésions. Le plus sou-

vent le mécanisme est un

varus-inversion

qui entraîne

des lésions du ligament latéral. Tout autre méca-

nisme doit faire suspecter d’autres lésions.

-

Signes fonctionnels

La perception d’un craquement et l’évolution de la

douleur sont des signes classiquement évocateurs de

gravité. En fait, ils ne préjugent pas de l’importance

de la rupture ligamentaire.

L’instabilité et l’impotence fonctionnelle, au

moment de l’accident et persistant lors de l’examen,

témoignent de la sévérité du traumatisme.

-

Le terrain

L’âge modifie la nature des lésions.

l Avant 12 ans l’entorse de cheville est excep-

tionnelle (décollement épiphysaire le plus souvent).

l Après 55 ans, la fragilité osseuse est accrue

et la sémiologie moins typique.

Il est important de se renseigner sur les antécé-

dents traumatiques des chevilles, les antécédents

généraux marquants (en particulier thrombose vei-

neuse), les habitudes sportives, la profession et les

activités de loisirs.

Examen

clinique

L’examen clinique se déroule en deux temps.

l Le premier temps évalue cliniquement la pro-

babilité d’une fracture ou de complications associées.

l Le deuxième temps apprécie l’importance des

lésions ligamentaires.

Premier temps de lexamen clinique

L’inspection de la cheville recherche des épanche-

ments sanguins. La simple ecchymose n’a pas de

signification particulière à l’inverse de l’hématome.

Réan.

Urg.,

1995,

4(4

ter),

491-501

L’hématome

"

en uf

de

pigeon

"

correspond

à une

rupture d’une branche de l’artère

péronière

anté-

rieure qui

accompagne

une rupture du

ligament talo-

fibulaire antérieur. Il est considéré comme un signe

de rupture ligamentaire. Un

hématome

à la face

interne du talon oriente vers une lésion du ligament

média1 ou une fracture de la malléole interne. Un

hématome ou un œdème importants sont classique-

ment reconnus comme évocateurs d’une rupture

liga-

mentaire ou osseuse. L’œdème est retrouvé dans

66

p.

100 des traumatismes de cheville.

La palpation esf un temps essentiel

Pour palper le pied et la cheville le patient sera

assis sur le bord de la table avec les jambes pendan-

tes. Dans cette position il est relativement facile

de manipuler le pied dans des positions variées. Les

trajets ligamentaires, les repères osseux et le péroné

sur toute sa longueur seront systématiquement

étudiés

:

-

la palpation débute à distance de la zone dou-

loureuse pour rassurer le patient

;

-

les zones clefs de la sensibilité osseuse sont

également palpées

:

l parties postérieures des malléoles interne et

externe sur 6 cm de hauteur, au moins,

l pointe des malléoles interne et externe,

l scaphoïde tarsien,

l tête du

5e

métatarsien.

Les conclusions de l’examen clinique, à ce stade,

permettent de discuter de la nécessité d’une

exploration radiographique. En effet, les règles

d’Ottawa récemment proposées optimisent cette

démarche (Fig. 1).

Ces critères ne sont pas validés pour les patients

d’âge inférieur à 18 ans, supérieur à 55 ans, les fem-

mes enceintes et les conditions d’examen clinique-

ment ininterprétable pour des raisons locales ou

générales (lésions cutanées, traumatisé crânien, le

polytraumatisé, troubles de la perception).

L’utilisation des critères d’Ottawa a les avantages

suivants

:

-

très bonne sensibilité de ces critères (sensi-

bilité

=

1,0)

;

-

plus grande sécurité

:

si l’un des critères

est positif, le praticien s’abstient dans l’immédiat

de toute

manoeuvre

pouvant aggraver les

lésions

;

-

réduction des temps d’attente et de séjour au

sein du SAU pour les patients

;

-

réduction des coûts de santé. L’application

des critères d’Ottawa a permis une diminution de

30 p. 100 des demandes de radiographies, sans inci-

dence sur la qualité des soins.

Ve

Conférence de Consensus en Médecine d’urgence

-

493

-

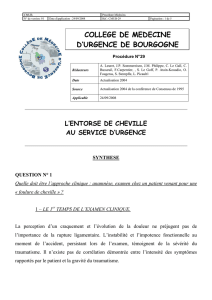

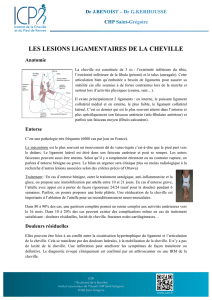

Règles d’Ottawa

La radiographie est justifiée pour tout patient pré-

sentant une douleur de la région malléolaire

et/ou

du tarse s’il présente l’un des critères suivants

:

-

Pour la cheville

:

existence d’une douleur de

la région malléolaire associée à

:

-

une incapacité de se mettre en appui immédia-

tement et au SAU (impossibilité de faire 4 pas),

ou

-

une sensibilité à la palpation osseuse du bord pos-

térieur ou de la pointe de l’une des deux malléoles.

-

Pour le tarse

:

existence d’une douleur de la

région du tarse associée à

:

-

une incapacité de se mettre en appui immé-

diatement et au SAU (impossibilité de faire

4 pas)

ou

-

une sensibilité à la palpation osseuse du

sca-

phoïde ou de la base du

5e

métatarsien.

-

Être âgé de plus de 55 ans

A) bord postérieur

ou pointe de la

malléole

externe zone

malléolaire

B) bord

postérieur

ou pointe de la

malléole

interne

C) base du

5e

métatarsien

Vue latérale

D) scaphoïde

tarsien

(naviculaire)

Vue médiale

Une radiographie de la cheville n’est indiquée qu’en présence d’une douleur dans la zone malléolaire ainsi qu’une

:

1

douleur osseuse

à

la palpation

:

zone A

2. douleur osseuse

à”la

palpation

:

zone B

ou

3. incapacité de marche

:

juste après l’événement et lors de l’examen médical

Une radiographie du pied n’est indiquée qu’en présence d’une douleur dans la partie moyenne

du pied ainsi qu’une

:

1. douleur osseuse à la palpation

:

zone C

ou

2. douleur osseuse à la palpation

:

zone D

ou

3. incapacité de marche

:

juste après l’événement et lors de l’examen médical

(Selon

Strell et coll.

-

JAMA,

16 mars 1994, vol. 277, n°

1

1

et avec /‘autorisation de /‘éditeur)

Fig. 1

-

Règle d’Ottawa.

ciée écarté. Ce temps de l’examen est consacré à la

Second temps de lexamen clinique

Il n’est réalisé qu’une fois le risque de fracture

asso-

li

recherche des ruptures ou laxités ligamentaires. Il

s’effectue dans les deux plans frontal et sagittal.

Dans le plan frontal

:

Dans le plan sagittal

:

-

recherche du choc astragalien témoin d’une

atteinte grave de la syndesmose.

-

recherche d’un bâillement tibio-astragalien en

varus témoin de la laxité de la cheville

;

-

recherche d’un sillon péronéo-astragalien

antérieur (signe de Clayton) témoin de la rupture

antérieure de la capsule

;

-

recherche d’un tiroir antérieur.

La négativité de la recherche des signes de laxité,

dans une situation post-traumatique aiguë, n’exclut

pas la rupture ligamentaire car elle peut être due à

la douleur, un œdème ou une contracture musculaire.

A ce

stade de lexamen, les indications thé-

rapeutiques initiales peuvent être posées,

mais en aucun cas définitivement figées.

Réan.

1995, 4

-

494

-

Ve

Conférence de Consensus en Médecine d'Urgence

En fait, les données de la littérature ne permettent

pas d’attribuer à l’intensité des signes cliniques notés

à l’examen initial, les notions classiques de gravité.

Car il n’y a pas de relation cliniquement évidente

entre les données de l’examen clinique pratiqué dans

le cadre de l’urgence et les lésions anatomiques.

L’évaluation précise de ces lésions anatomiques

devrait faire appel à des techniques paracliniques qui

ne sont pas réalisables, en pratique, dans le cadre de

l’urgence (en particulier arthrographie, imagerie spé-

cialisée et arthroscopie).

De ce fait, seul un nouvel

examen

pratiqué

entre le

3e

et le

5e

jour permettra dapprécier

la sévérité effective et de réajuster éventuel-

lement le choix thérapeutique initial.

Quelle est la place de la radiologie

conventionnelle ou plus spécialisée

devant une entorse de cheville ?

La prescription systématique de clichés radiogra-

phiques dans l’entorse aiguë de la cheville est actuel-

lement discutée.

Les travaux canadiens récents (règles d’Ottawa, cf.

question

n°

1) incitent fortement à ne demander des

examens radiologiques de la cheville ou du pied qu’en

fonction de critères cliniques précis.

Le but de ces clichés est d’identifier d’éventuelles

fractures.

Si des radiographies sont indiquées

dans le cadre de l’urgence,

elles comporteront des clichés simples

Pou7 la

cheville

Les deux incidences suivantes apparaissent les plus

importantes

:

-

Profil.

-

Face en rotation interne de 20”.

Ces clichés permettent de déceler les fractures

mal-

léolaires interne et externe, de la marge postérieure

du tibia.

Pour identifier les petits arrachements

ostéo-

périostés, il faut des clichés de qualité permettant une

analyse minutieuse.

L’incidence de face en rotation interne dégage

l’angle supéro-externe de l’astragale, et l’interligne

péronéo-astragalien. Elle facilite la recherche d’une

fracture impaction de la partie externe du dôme

astra-

galien, parfois méconnue sur un cliché de face strict

du fait des superpositions osseuses.

Pour le pied

L’examen clinique orienté par les règles d’Ottawa

(douleur du cou de pied, accompagnée d’une douleur

à la pression d’un os du tarse) peut laisser suspecter

une lésion associée à l’entorse.

Des radiographies, centrées sur le pied, devront

alors être réalisées. Les incidences sont variables en

fonction des points d’appel cliniques

;

on peut pro-

poser certains clichés standards représentés par

:

face, profil, oblique externe, oblique interne du pied.

L’arrachement de la styloïde du

5e

métatarsien, frac-

ture fréquemment rencontrée en cas de mécanisme

d’entorse de cheville, est bien mise en évidence par

l’incidence en oblique interne du tarse (ou déroulé

du pied).

Les autres examens radiographiques

L’indication de ces clichés ne devrait être posée

que par un spécialiste, en fonction des choix théra-

peutiques ultérieurs et/ou des autres possibilités

d’imageries.

Les

clichés dynamiques

La pratique de clichés dynamiques (tiroir antérieur,

varus forcé) vise à mettre en évidence, de façon indi-

recte, l’importance de la rupture ligamentaire.

Leur réalisation, leur interprétation et leur exploi-

tation sont limitées par

:

-

la nécessité de conditions techniques parfai-

tes (tel le profil strict pour la recherche d’un tiroir

antérieur)

;

-

les choix de la méthode de réalisation

(manuelle, mécanique ?)

;

-

les douleurs, la contracture musculaire, qui

influent sur le résultat

;

-

le risque d’aggravation des lésions ligamen-

taires.

La sensibilité de ces épreuves est extrêmement

variable selon les auteurs.

Leur intérêt diagnostique en urgence est difficile

à évaluer rigoureusement, et paraît sans conséquence

thérapeutique immédiate.

Les autres

investigations

D’autres méthodes d’imagerie prescrite par un spé-

cialiste peuvent contribuer à apprécier la nature et

l’importance des lésions. Ainsi, le scanner permet une

bonne étude des lésions osseuses et de leur éventuel

déplacement. Les atteintes ligamentaires sont explo-

rées de façon précise par I’arthrographie et

l'arthro-

scanner et, de manière plus récente, par

l'IRM.

L’échographie paraît être une technique assez inté-

ressante pour l’analyse des ligaments, mais peu d’étu-

des ont été publiées actuellement et cette méthode

est très dépendante de l’opérateur.

Ces investigations nécessitent un équipement spé-

cifique et des radiologues entraînés. Elles ne sont pas

validées dans le contexte de l’urgence, et sont du res-

sort du spécialiste en seconde intention.

Réan.

Urg.,

1995,

4(4

ter),

491-501

Ve

Conférence de

Consensus en Médecine durgence

-

495

-

6 Quelles sont les attitudes

et les indications thérapeutiques

:

traitement conservateur,

traitement opératoire, réadaptation,

pour une entorse de cheville ?

Introduction

Les modalités thérapeutiques des entorses du liga-

ment latéral de la cheville ont évolué ces dernières

années, particulièrement depuis dix ans. La tendance

essentielle pourrait se résumer en une augmentation

des indications du traitement fonctionnel au détri-

ment de celles du traitement chirurgical. Le traite-

ment fonctionnel, privilégiant la mobilité et l’appui

précoce est admis dans les entorses peu ou modéré-

ment symptomatiques.

Quand il existe une rupture ligamentaire franche

avec laxité ligamentaire importante (habituellement et

classiquement dénommée entorse grave), la littérature

est désormais en faveur du traitement fonctionnel.

De nombreuses publications récentes d’études

ran-

domisées comparent les trois méthodes les plus

employées (traitement chirurgical initial suivi d’un

plâtre

;

traitement orthopédique par plâtre seul

;

trai-

tement fonctionnel). Il apparaît à la lecture de ces tra-

vaux que le traitement fonctionnel est supérieur au

traitement orthopédique et/ou chirurgical en terme

de délais de récupération fonctionnelle, de reprise des

activités physiques et professionnelles et de risque

iatrogène. Restent discutés les résultats sur la stabi-

lité ultérieure de la cheville, le risque de voir appa-

raître à long terme des lésions articulaires

dégénératives. Les résultats du traitement chirurgi-

cal ultérieur des éventuelles instabilités ligamentai-

res séquellaires sont aussi bons que ceux d’un

traitement chirurgical primaire. L’aspect économique

de cette orientation thérapeutique n’est pas encore

précisément évalué, mais paraît favorable. De ce fait

le traitement chirurgical apparaît désormais devoir

être réservé aux cas particuliers des lésions les plus

graves survenant chez les sportifs de haut niveau

ainsi qu’à certaines entorses associées à des lésions

osseuses.

Principes généraux des différents traitements

Traitement fonctionnel

Le but du traitement fonctionnel est de limiter

l’immobilisation et la décharge au strict nécessaire.

Dès les premières heures, et pendant les premiers

jours, le traitement fonctionnel est habituellement

précédé d’un traitement symptomatique qui a pour

but de lutter contre les phénomènes hémorragiques,

œdémateux, inflammatoires et douloureux, en utili-

sant de façon diversement associés le repos, la

cryo-

thérapie, la compression, les postures déclives et les

médicaments.

Dès que les phénomènes initiaux ont cédé, le trai-

tement fonctionnel se propose d’introduire un appui

partiel ou total, ainsi qu’une mobilisation protégée

de façon à favoriser les activités métaboliques

cir-

culatoires et cicatricielles. L’immobilisation

partielle

pendant les trois premières semaines environ protège

les processus cicatriciels constitués par la proliféra-

tion fibroblastique dans la zone ligamentaire trauma-

tisée, suivie par la formation de collagène. Dans le

même temps, elle évite les inconvénients d’une

immobilisation plus stricte, tant sur le plan trophi-

que (décalcification, amyotrophie), que vasculaire

(phlébite), iatrogène (anticoagulant), et

socio-

économique (délai de récupération et de reprise

d’activité physique et sportive).

Au-delà de la troisième semaine, l’augmentation

progressive de la mobilisation et de l’activité, d’autant

plus contrôlée que les signes cliniques initiaux étaient

sévères, accompagnent la maturation du collagène et

la formation du tissu cicatriciel définitif.

Limmobilisation stricte

Le traitement orthopédique non opératoire par

immobilisation complète, qu’il s’agisse

d'une

botte

plâtrée, ou de son équivalent en résine rigide, a pour

but la cicatrisation des lésions ligamentaires en posi-

tion courte, la consolidation des fractures non dépla-

cées et éventuellement opérées, le contrôle des

douleurs importantes et invalidantes. L’immobilisa-

tion complète introduit à l’évidence un risque inhé-

rent notamment vasculaire, trophique, cutané,

neurologique périphérique. Ces risques particuliers

nécessitent une technique de confection rigoureuse,

un traitement médicamenteux et une surveillance

appropriée.

Le traitement chirurgical

Le principe du traitement chirurgical d’une rupture

ligamentaire est de guider la cicatrisation en réali-

sant une simple suture du ligament rompu. Il ne dis-

pense pas de l’immobilisation plâtrée. Il permet

l’évacuation et le drainage de l’hémarthrose, le " net-

toyage articulaire " et l’ablation d’éventuels frag-

ments chondraux libérés. Il permet le traitement des

fractures associées de l’arrière pied. Il introduit un

risque iatrogène bien évalué dans la littérature du fait

de l’anesthésie, du garrot pneumatique et de l’ouver-

ture articulaire.

Moyens thérapeutiques non chirurgicaux

et non médicamenteux

Le traitement symptomatique

Le traitement symptomatique initial repose sur

l’application des principes popularisés sous le terme

de

"

RICE

" (Rest, Ice, Compression, Elevation) pro-

posé par Ryan. Ce traitement comporte plusieurs

éléments

:

-

Le repos, la diminution ou l’arrêt de la mise

en charge de l’articulation au stade initial sont

main-

Réan.

Urg.,

1995, 4 (4

ter),

491-501

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%