histoire - Keren Or

“mon journal”

Lettre à Bandit

p.2

Les juifs de Lyon

par Catherine Déchelette

Elmalek

p.3

La rencontre de la

World Union for

Progressive Judaism

p.4

www.ujl-lyon.com

Les fêtes juives sont polysémiques. Leur

institution remonte à des temps reculés.

Certaines sont déjà fixées par la Torah,

de-oraïta selon la terminologie rabbinique, telles

les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Chavouot et

Souccot, qui donnaient lieu à des « montées » à

Jérusalem et des sacrifices particuliers au Temple.

D’autres ont été fixées par les rabbins à l’époque

talmudique, de-rabbanan selon leur propre

terminologie, comme par exemple Hanoukka.

D’autres enfin sont plus récentes, tel Yom

Yerushalaïm.

Elles ont toutes en commun des règles minutieuses

d’observance fixées par nos rabbins, et certaines

d’entre elles sont décrites en détail par un traité du

Talmud, Pessahim pour Pessah, ou encore Yoma

pour Yom Kippour.

Elles appartiennent à un cycle calendaire propre

au peuple juif, cycle à la fois solaire, dans leur

dimension agricole première pour certaines, et

lunaire, car l’architecture fondamentale est celle de

la succession des mois dont l’entrée est marquée

par la nouvelle lune. Mais la fête des fêtes, la plus

importante et la plus fondamentale est le chabbat

qui célèbre rien de moins que la création du monde.

Elles ont toutes en commun d’être liées à des

moments fondamentaux de notre histoire

collective, sauf peut-être les fêtes de Tichri en partie

commémorant la création de l’homme. Elles orent

à notre peuple une mémoire collective, un peuple

retourné sur sa terre il y a 63 ans, mais qui vit aussi

depuis plus de vingt-cinq siècles en diaspora. Certes,

les historiens remettent en cause la réalité historique

de certains événements que nous célébrons, comme

par exemple l’histoire d’Esther ou encore la sortie

d’Egypte. Mais cela n’enlève rien à leur véracité dans

la constitution de notre mémoire. Et leur polysémie

autorise de les célébrer en dépit de cela car lorsque

nous entrons dans le temps fixé pour chacune

d’entre elles, nous répétons d’anciens rituels,

toujours actuels, et nous redécouvrons à chaque

fois leur sens profond, celui qui nourrit notre identité

collective et notre identité spirituelle.

La fête de Pessah n’échappe pas à cette polysémie.

Elle est Hag Ha’Aviv, la fête de la germination du

blé, ou encore fête du printemps. Elle représente

le temps où, après la sortie de l’hiver et dans ce

printemps qui triomphe, les plantes qui seront

récoltées pour être consommées commencent à

poindre, un peu comme le renouveau du cycle de la

vie. Elle est aussi Hag HaMatzot, la fête des matzot,

le seul pain que nous sommes autorisés à manger

pendant la durée de la fête, en souvenir de la fuite

précipitée de nos ancêtres hors d’Egypte. Et elle est

encore zman heroutenou, le temps de notre liberté,

car nos ancêtres ont pu échapper à l’esclavage

d’Egypte. Mais cette année encore, et depuis quatre

ans déjà, nous devrons avoir à l’esprit que l’un des

nôtres, Gilad Shalit, célébrera Pessah en captivité.

Une des prescriptions essentielles de la semaine de

Pessah est l’interdiction du hametz. Il s’agit de la

fermentation de cinq types de céréales, blé, orge,

avoine, seigle et épeautre. Par la suite, l’interdit

s’étend à toute forme de fermentation, et les listes

de produits interdits sont plus fournies d’année

en année. Mais par-delà l’interdit, cette mitzvah

d’interdiction de consommer du hametz à Pessah

peut aussi symboliser la condition essentielle de la

libération intérieure, ôter tout ce qui peut fermenter

en nous, toutes nos émotions négatives qui sont

autant de freins à notre évolution spirituelle.

Et comme toute joie doit être tempérée par un

rappel de la réalité qui nous entoure, nous retirons

une goutte de vin à l’énoncé de chaque plaie qui

a frappé les Egyptiens au moment de notre sortie

d’Egypte, car il ne faut pas se réjouir du malheur des

autres, fussent-ils nos ennemis.

La libération que nous célébrons, ou que nous

espérons à Pessah, n’est pas un fait acquis, mais un

processus continuel, jamais abouti, toujours le fruit

de nos eorts collectifs et personnels.

* Union Juive Libérale de Lyon, étudiant rabbin au Leo

Baeck College à Londres.

Pessah, ou le temps de notre liberté

par rené pfertzel*

sommaire

#39

avril mai juin 2011

nissan iyyar sivan 5771

Lettre trimestrielle de l’union juive libérale de lyon

D’ici quelques années j’espère

pouvoir t’emmener sur les traces

de notre histoire, te raconter les

aventures de mon grand-père cosaque et

juif fuyant la Russie après avoir combattu

en Sibérie à cheval. Mon père aura peut-

être le temps de te raconter comment

pendant la seconde guerre mondiale il

a vécu dans le Puy-de-Dôme sans être

inquiété, lui qu’on surnommait le petit juif.

Te raconter le Portugal et ma mère, enfant

attendant un bateau et un visa pour

fuir l’Europe. Un autre de tes arrières-

grands-pères, juif, résistant à Lyon a été

arrêté et torturé, un arrière-arrière-grand-

père déporté et assassiné. Je vois d’ici

l’inquiétude de ton père : voyons maman

tu ne vas pas commencer par lui parler

des juifs morts !

Non notre histoire ce n’est pas la Shoah

mais la Shoah fait partie de notre histoire,

comme la sortie d’Egypte, les pogroms de

l’Est, l’exil permanent, l’antisémitisme et

si je dis fièrement que dans notre famille

nous avons un doctorat en antisémitisme

du fait de notre relation au trop célèbre

Alfred Dreyfus, c’est une pirouette. Mais

notre histoire seule ne nous définit pas.

A la même époque tu auras eu largement

le temps de t’habituer à nos habitudes

gastronomiques, tu sauras que ta grand-

mère juive est une « grande malade »

de la cuisine juive ashkénaze. Je t’aurai

appris la confection des Matzeknepflich2

que nous mangeons pendant le seder

de Pessah, mais aussi à Roch Hachana,

que pour ta tante cela vaut largement le

met le plus rané, que le schmalz n’est

Lettre à Bandit1

Yom Hashoah

Place des Terreaux, Lundi 2 mai 2011 à partir de 9h

Lecture publique ininterrompue des noms des juifs déportés

jusqu’à 17h30

mémoire

pas une insulte mais de la graisse d’oie à

l’oignon et que le schmalz Herring c’est

des harengs gras, toute cette culture sera

la tienne aussi. Tu auras eu l’occasion

de te déguiser à Pourim et à Mardi gras

parce que nous vivons en France. Tu

auras peut-être été au Gan3 et appris les

mêmes comptines que ton père apprenait

aux enfants de notre communauté avec

Dov l’ours en peluche. Je t’aurais dit que

deux de tes arrières grand-mères ont

fondé un Gan en Alsace au siècle dernier.

Tu m’auras peut-être demandé si il y avait

déjà des webcams dans les peluches

pour que les parents puissent suivre les

activités de leurs enfants ?

Les souvenirs sont nos forces.

Ils dissipent les ténèbres.

Ne laissons jamais s’eacer les anniversaires

mémorables.

Quand la nuit essaie de revenir,

Il faut allumer les grandes dates,

Comme on allume des flambeaux.

Victor Hugo

Famille Abraham Dreyfus Mulhouse 1905

Notes :

1 - Surnom de l’aîné de mes petits-fils

2 - Oui oui, n’ayons pas peur des mots, l’auteur publie ses recettes :

www.kitchenbazar.fr

3 - Jardin d’enfants

Et là... je m’égare.

Tu poseras les questions à Pessah,

ouvriras la porte pour le prophète Elie

et nous serons fiers de toi, Bandit.

Tu m’accompagneras peut-être lire les

noms chaque année pour Yom Ha shoah,

je te raconterai comment nous avons

commencé cette cérémonie à Lyon.

Comment, avec ton père et ta mère, nous

avons publié sur le web les listes des juifs

persécutés en France. Bien entendu tu

ne seras pas seul, tes oncles et tantes

nous auront d’ici là proposé un casting de

rêve pour votre génération. Je serai alors

heureuse de nous rassembler tous sous le

talith XXL pour entendre sonner le chofar.

Vous serez la cinquième génération de

juifs libéraux puisque mes grands-parents

avaient choisi ce mouvement à New-

York en 1940, prolongeant la tradition

alsacienne d’un judaïsme réformé, éclairé,

adapté. Ce judaïsme nous l’avons choisi

et notre souhait Bandit, mon souhait c’est

qu’il reste le tien et celui des générations

futures.

par Manuela Wyler

2

Les Juifs de Lyon > 2nde partie

histoire

par Catherine Déchelette Elmalek

Au XVIIIe siècle, la pensée des

Lumières ouvre une perspective de

réflexion nouvelle concernant les

Juifs de France. En 1787, un concours est

lancé par la Société Royale des Sciences et

des Arts de Metz dont le sujet est le suivant :

Est-il des moyens de rendre les juifs plus

heureux et plus utiles en France ? Trois

manuscrits sont retenus et primés sur les dix

reçus ; celui de l’abbé Grégoire, alors curé

à Emberménil, celui de Thiéry, un avocat

protestant de Nancy, et celui de Zalkind

Hourwitz, un Juif polonais immigré à Paris.

Ils se partagent donc le prix, et leurs textes

ne manquent pas de relancer le débat sur

les Juifs de France. À l’exception de Zalkind

Hourwitz, le portrait brossé des Juifs est

peu flatteur et non exempt de préjugés,

mais les textes de l’abbé Grégoire et de

Thiéry indiquent clairement que la société

chrétienne est responsable de cet état de

fait et qu’une refonte des mentalités est

nécessaire1.

Ainsi, une quinzaine de familles juives venant

de Provence, de Bordeaux et d’Alsace

arrivent à Lyon au courant de ce siècle. Au

début du règne de Louis XVI, un premier

embryon de communauté commence à

s’organiser. Les familles, venues des deux

mondes culturels et spirituels du judaïsme2,

désignent un représentant appelé syndic3

dont les attributions sont réglées par le

lieutenant général de police de la ville. Les

archives attestent de l’existence d’Elie

Rouget, né vers 1740 et décédé à Lyon

le 26 février 1785, fils de Moise Rouget et

d’Esther Pichaud, époux de Sara Delpuget

est le syndic de la « nation juive » à Lyon.

Notes :

1 - Pierre Serna, « Un juif rebelle dans la Révolution, La vie de Zalkind

Hourwitz (1751-1812). », Annales historiques de la Révolution française

[En ligne], 324 | avril-juin 2001, mis en ligne le 21 avril 2004.

URL : http://ahrf.revues.org/1123

2 - Les juifs dits « bordelais » sont originaires d’Espagne et du Portugal

et sont donc séfarades. Les juifs « alsaciens » viennent quant à eux du

monde juif ashkénaze.

3 - Les termes changent selon les régions : la Nation portugaise de

Bordeaux (surnom de la communauté juive eectivement originaire

d’Espagne ou du Portugal) comme à Lyon a ses syndics, en Alsace ce

sont des préposés généraux, et dans le Comtat Venaissin des beylons.

Rina Neher-Berheim, Les Juifs en France sous la Révolution française et

l’Empire, judaisme.sdv.fr/histoire/historiq/.../rneher.htm, 2002.

4 - Jean-Claude Cohen et Roger Moulinas-site Nouvelle Gallia

Hebraica : ngj.vjf.cnrs.fr.

5 - L’édit d’expulsion de Charles IV de 1394 est toujours en vigueur,

mais selon les régions des traitements divers et plus ou moins tolérants

(spécificité du Comtat Venaissin et de Bayonne) sont constatés.

6 - Ce quartier était ainsi surnommé en raison de la présence d’une

zone de marais née des bras du Rhône et appelés «mouches».

7 - Ils sont répartis sur le territoire français de la manière suivante:

Paris avec seize départements, Strasbourg avec le département du

Bas Rhin, Wintzenheim Haut Rhin avec trois départements, Metz avec

deux départements, Nancy avec cinq départements, Bordeaux avec dix

départements, Marseille avec huit départements.

« Sur les 7 circonscriptions consistoriales, Marseille et Bordeaux étaient

composés essentiellement de séfardim. Les cinq autres étaient des

communautés ashkénazes dont la presque totalité provenait d’Alsace

et de Lorraine. Le règlement de 1808, confirmant les propositions de

l’assemblée des Notables prévoyait que les grands rabbins seraient

choisis en priorité parmi les membres du grand sanhédrin. Un rabbin ne

pouvait être nommé que s’il présentait un certificat de capacité signé

par trois grands rabbins. »

Max Warschawski, La Révolution et l’Empire, site Judaïsme Alsacien :

judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/rabbinat/revol.htm

8 - Eliane Dreyfus et Lise Marx, Autour des Juifs de Lyon, op.cit., p.147.

Les métiers cités sont les suivants : merciers, quincailliers, colporteurs,

marchands de tabac, militaires.

9 - Xavier de Montclos (édit.), Dictionnaire du monde religieux dans

la France contemporaine, Lyon : Le Lyonnais - Le Beaujolais, Paris,

Beauchesne, 1994, p.320.

«Samuel Heyman de Ricqlès est naturalisé en 1842, après avoir reçu

la médaille d’honneur en or du Roi Louis-Philippe pour sa conduite

exemplaire lors des inondations de Lyon en 1840. Ce notable avait

été nommé dès 1838, commissaire-surveillant (Président) de la

Communauté Juive de Lyon qui dépendait alors du Consistoire de

Marseille.» D’après Frédéric Viey : www.judaicultures.info/histoire-6/

Portraits/article/samuel-heyman-de-ricqles10-Site web-synagogue

Tilsitt : www.consistoiredelyon.fr

Il succède à Aaron Ravel, et son successeur

jusqu’à la Révolution est Benjamin Naquet.

En 1781, Elie avait reçu une lettre du

Lieutenant général de la police de Lyon

lui demandant, ociellement, d’être le

syndic de la « nation juive » de Lyon, et

responsable, à ce titre, de la délivrance

des passeports aux Juifs. Les patronymes

Rouget et Delpuget, caractéristiques des

familles judéo-contadines, attestent de leur

origine provençale4.

En 1775, la communauté obtient l’aectation

d’un caveau spécial dans les dépendances

de l’Hôtel Dieu. En infraction avec les lois du

Royaume, les Juifs sont reconnus à Lyon5.

La Révolution, par la voix de l’Assemblée

Constituante, vote l’émancipation des Juifs

le 27 septembre 1791 avec un décret qui

reconnaît aux Juifs de France la qualité de

citoyen français, sous la condition qu’ils

prêtent serment et renoncent à toute

exception de droit.

Les juifs de Lyon cherchent dès lors un

endroit plus conforme à la pratique de leur

culte et, en 1795, ils achètent un terrain dans

le quartier de la Guillotière pour y installer

leur cimetière, plus exactement dans le

quartier dit de « la Mouche »6. Le cimetière

juif de la Mouche est ainsi connu pour être le

site juif lyonnais le plus ancien.

Entre 1806 et 1807, Napoléon décide de

réglementer le culte juif. En échange de la

liberté religieuse et des droits civiques, les

juifs de France s’engagent à obéir au Code

civil et à défendre la patrie. Des consistoires,

structures constituées de laïcs sont créés

dans les départements comptant plus de

2000 juifs. Ils sont chargés, entre autres,

de nommer les rabbins. Les consistoires

régionaux sont sous le contrôle d’un

Consistoire central basé à Paris. La France

est alors divisée en treize consistoires

régionaux.

La communauté juive de Lyon, qui n’a

pas encore de reconnaissance car elle ne

compte pas plus de 200 membres, est dans

un premier temps rattachée au consistoire

de Marseille qui couvre huit départements

avec 2551 juifs dont 450 à Marseille. À la

chute de l’Empire en 1815, on dénombre

environ 40000 juifs en France et il ne reste

que sept consistoires sur les treize crées

initialement puisque les consistoires rhénans

et italiens ne dépendent plus de la France7.

Les archives témoignent des professions

des membres de la communauté

juive lyonnaise8. Il apparaît qu’ils sont

essentiellement commerçants et ont des

revenus pour la plupart modestes. En 1838,

ils nomment Samuel Heyman de Ricqlès,

originaire d’Amsterdam et négociant en

soierie, comme commissaire à la tête de la

communauté9. Selon le recensement général

eectué par le préfet, le département du

Rhône compte 762 juifs en 184110.

Les années suivantes voient la communauté

juive de Lyon « s’ocialiser » par la création

d’un consistoire spécifique et la construction

de la première synagogue. Alors que ce

consistoire prend forme et arme une

présence juive reconnue, un nouveau

siècle déjà commence et voit l’émergence

de nouvelles communautés au gré des

mouvements migratoires.

L’histoire des Juifs à Lyon commence dès les premiers siècles de la Diaspora imposée par Rome à partir

de 70. Les premiers écrits des archives lyonnaises attestant de la présence juive dans la ville de Lyon

datent du Ve siècle. Durant le Moyen-âge, puis la Renaissance, son histoire suit les aléas des politiques

engagées par les rois et les évêques du royaume de France et de la ville de Lyon, alternant tolérance et

expulsion, dialogue et menace.

3

dates

Vendredi 15 avril à 17h30 : Cours d’introduction au

judaïsme, animé par René Pfertzel

Vendredi 15 avril à 19h15 : Oce de Kabbalat Shabbat,

animé par René Pfertzel

Samedi 16 avril : Oce de Shabbat Haggadol animé

par René Pfertzel

Mardi 19 avril : Seder communautaire au Novotel

Part Dieu animé par René Pfertzel

Accueil à partir de 18h30, sous la responsabilité de l’UJL contact Daniela ou Guy

danielle.touati@free.fr ou guy.slama@wanadoo.fr

Lundi 2 mai à partir de 9h : Yom Hashoa Lecture

publique ininterrompue des noms des juifs

déportés Place des Terreaux de 9h à 17h30

Vendredi 13 mai à 17h30 : Cours d’introduction au

judaïsme, animé par René Pfertzel

Vendredi 13 mai à 19h15 : Oce de Kabbalat Shabbat

animé par René Pfertzel suivi d’un repas

chabbatique, nous célébrerons Yom

Haatsmaout

Samedi 14 mai à 10h : Oce de Shabbat Behar, animé

par René Pfertzel

Vendredi 27 mai à 19h15 : Oce de Kabbalat Shabbat,

animé par les jeunes de la communauté

Vendredi 3 juin à 17h30 : Cours d’introduction au

judaïsme, animé par René Pfertzel

Vendredi 3 juin à 19h15 : Oce de Kabbalat Shabbat,

animé par René Pfertzel. Bat Mitsva Magali et

Sydney Vennin à la CJL, 7 quai Jean Moulin,

Lyon 1er code 1738

Samedi 4 juin à 10h : Oce de Shabbat Nasso, Magali

et Sydney Vennin liront la paracha, venez

nombreux les soutenir à cette occasion, un

kiddoush sera oert par la famille après l’oce

Mardi 7 juin à 19h15 : Erev Chavouot, soirée d’études

avec René Pfertzel, merci d’apporter un mets

lacté pour célébrer chavouot comme il se doit !

Carnet rose :

Léopold est né le 9 février 2011 à Paris

chez Nathalie & Jérémy Wyler

Shirel est née le samedi 5 mars à Lyon

chez Sarah Talhaoui et Bruno Pélisse

Mazal tov aux heureux parents ;o)

évènement Brigitte Frois

Conférence de WUPJ

San Francisco, 8 – 13 février 2011

Le thème de cette année, Building

our Future, a permis de faire le

point sur la situation de la WUPJ

qui a traversé la récente crise financière

en réduisant d’environ 40% son budget

et son personnel, ce qui lui a permis de

poursuivre ses activités. Une grande

partie des délégués étaient nord-

américains, reflétant ainsi le poids de

ces communautés dans le monde libéral

(près de 80% de Juifs libéraux y vivent).

Nous avons eu le plaisir d’entendre

des délégués des diérentes régions,

notamment ceux d’Amérique du Sud,

très actifs, en plein développement dans

une zone pourtant en marge des grands

centres juifs. Les Juifs libéraux des pays

de l’ex-Union Soviétique étaient aussi

bien représentés, avec notamment les

6 rabbins de la région. Cette partie du

monde juif fait l’objet de grands eorts

de la WUPJ qui revivifie la vie juive dans

des zones très marquées par la Shoah et

par des régimes communistes hostiles

aux Juifs. Les Européens étaient aussi

bien représentés. Le nouveau chairman

de la WUPJ, Michael Grabiner, est

originaire de Londres. Le centre mondial

de la WUPJ se situe à Jérusalem. Les

Juifs libéraux israéliens étaient aussi

présents, notamment par la voix du

directeur exécutif du mouvement

israélien, l’IMPJ, le rabbin Gilad Kariv.

La délégation française était forte d’une

dizaine de personnes, dont les rabbins

Pauline Bèbe et Delphine Horvilleur.

Nous avons eu des ateliers de qualité

animés par des rabbins et des chercheurs

qui nous ont fait part de leurs recherches

et des résultats de leur réflexion. Les

détails des diérents ateliers peuvent

être retrouvés sur le site de la WUPJ :

www.wupj.org

San Francisco est une ville fort agréable,

une grande ville nord-américaine mais

qui n’écrase pas celui qui s’y promène

par son gigantisme. C’est une ville

connue pour ses positions libérales,

un peu comme un laboratoire pour

les idées progressistes. Participer

à une conférence qui réunit ainsi

des représentants de nos diérents

mouvements libéraux dans le monde

est une expérience enrichissante. La

prochaine conférence aura lieu en 2013 à

Jérusalem. Mais entretemps, la prochaine

conférence européenne aura lieu en mars

2012 à Amsterdam. Deux dates à noter

dans nos agendas !

La World Union for Progressive Judaism a tenu sa 35e

conférence biennale à San Francisco, au Westin Market Hotel.

Plus de 240 délégués venus d’une vingtaine de pays des

diérentes régions de la WUPJ se sont réunis pour échanger

leurs expériences et étudier ensemble.

les aventures

de la rabinette

Péché

originel

Scénario : FZ

Dessins : AJW

Elle persuade

Adam d’y goûter...

Eve se laisse

tenter par le

fruit défendu...

Le péché originel

est une erreur

de Genèse !

4

Lettre bimestrielle de l’union juive libérale de lyon

Ont participé à ce numéro :

Daniela Touati, René Pfertzel, Manuela Wyler,

Catherine Colin, Catherine Déchelette et Frédéric Zeitoun.

Montage : Frédéric Guedj

Courriel rédaction : contact@itoni.org

UJLL : 14 RUE GARIBALDI, 69006 LYON

(CODE PORTE : 5682)

Présidente Daniela Touati Secrétaire Valérie des Roseaux

Tél. 04 72 82 06 83 Courriel danielle.touati@free.fr

www.ujl-lyon.com

PRIX 7€ ABONNEMENT ANNUEL (4 NUMÉROS) 40€

par René Pfertzel

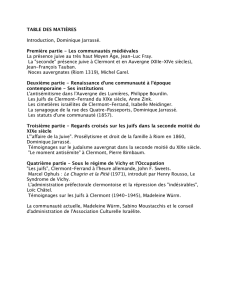

Rabbin Delphine Horvilleur, Sabine

Curiel et le Rabbin Pauline Bebe,

dans l’ordre de gauche à droite.

1

/

4

100%