Lire l`article complet

Dossier thématique

Dossier thématique

87

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - nos 5-6 - mai-juin 2007

Quelles recommandations après la troisième conférence

de consensus européenne (Maastricht III) ?

The guidelines after the Maastricht III consensus

쐌쎲 J.C. Delchier*

H. pylori ? Les propositions élaborées par chaque groupe de

travail étaient soumises au vote de l’ensemble des délégués,

et n’étaient acceptées que si elles recueillaient plus de 75 % de

votes positifs de l’ensemble du groupe.

Les données complètes de cette réunion ont fait récemment

l’objet d’une publication (3). Voici les principales conclusions

applicables en pratique courante en France.

QUI TRAITER ?

La conférence de consensus “Maastricht II” était parvenue

en 2000, en termes de patients à traiter, à des conclusions

légèrement diff érentes de celles de la conférence de consensus

française de 1995 révisée en 1999 (tableau). La conférence de

consensus française avait recommandé le traitement de l’infec-

tion à H. pylori dans le cas d’un ulcère gastrique ou duodénal

prouvé endoscopiquement ainsi que dans celui d’un lymphome

gastrique du MALT. Il avait en outre été clairement recommandé

de ne pas rechercher l’infection à H. pylori en l’absence de lésion

macroscopique gastrique ou duodénale. Les recommandations

de “Maastricht II” étaient plus larges, avec un niveau de recom-

mandations classé de 1 à 4 selon le niveau de preuves apporté

par la littérature, le niveau 1 étant un niveau de recomman-

dations fermes et le niveau 4 un niveau de recommandations

reposant sur des avis d’experts. Dans ce cadre, la recherche de

l’infection à Helicobacter était recommandée en cas d’ulcère

peptique (actif ou non) [niveau 1], au cours du lymphome du

MALT et de l’atrophie gastrique (niveau 2), après résection

partielle gastrique pour cancer ou chez les patients ayant un

apparenté du premier degré présentant un cancer (niveau 3)

et chez les patients désirant une éradication de l’infection à

H. pylori (niveau 4).

Globalement, les recommandations de Maastricht II n’ont pas

été remises en cause dans Maastricht III.

L’intérêt de la stratégie du test and treat a été confi rmé pour les

pays où la prévalence de l’infection à H. pylori reste supérieure

à 20 %. Pour les autres, la prescription première d’un IPP peut

être préférable. Plusieurs études ont montré un bénéfi ce symp-

tomatique et un bon rapport coût/effi cacité de la stratégie du

test and treat par rapport à la stratégie préconisant l’endoscopie

première, même dans des pays occidentaux. L’éradication de

l’infection à H. pylori chez un patient dyspeptique âgé de moins

de 45 ans sans signe d’alarme reste donc une option utilisable

en première intention.

* Service de gastroentérologie, CHU Henri-Mondor, Créteil.

POINTS FORTS

La conférence d’experts Maastricht III a conclu à la nécessité

d’un traitement éradicateur de Helicobacter pylori dans les

ulcères, le lymphome du MALT, la dyspepsie fonctionnelle, les

traitements au long cours par AINS, l’atrophie gastrique, les

apparentés à un sujet atteint de cancer gastrique, les gastrec-

tomies partielles et, en n, en cas de désir du malade.

Le test respiratoire au C13 apparaît comme le meilleur test

pour le diagnostic initial et le contrôle de l’éradication.

Le traitement de première ligne reste la combinaison IPP +

amoxicilline + clarithromycine, une durée de 14 jours étant

plus e cace qu’une durée de 7 jours.

Mots-clés : Helicobacter pylori – Diagnostic – Traitement.

Keywords: Helicobacter pylori – Diagnosis – Treatment.

L

es recommandations relatives à la recherche et au traite-

ment de l’infection à H. pylori reposent, en ce qui concerne

la France, sur les données de la conférence de consensus

de 1995, révisée en 1999 (1). Parallèlement, le European Heli-

cobacter Study Group a édicté des recommandations issues de

deux réunions d’experts organisées en 1997 et en 2000 dans la

ville symbolique de Maastricht (2). Compte tenu de l’importance

des données nouvelles apparues depuis 2000, il a semblé inté-

ressant à ce groupe d’organiser une nouvelle réunion, intitulée

Maastricht III guidelines, qui s’est tenue les 17 et 18 mars 2005

à Florence. La méthodologie est assez diff érente de celle d’une

conférence de consensus “à la française”. En eff et, il s’agit là de

défi nir un consensus d’experts parmi 50 représentants provenant

principalement d’Europe, des États-Unis, d’Asie et d’Amérique

du Sud. Trois groupes de travail étaient chargés d’analyser la

littérature et de proposer des recommandations sur trois thèmes

principaux : qui traiter ? Comment diagnostiquer et traiter

H. pylori ? Quelles recommandations dégager en termes de

prévention de cancer gastrique par l’éradication de l’infection

왘

왘

왘

왘

Dossier thématique

Dossier thématique

88

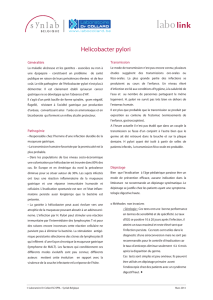

Tableau.

Recommandations de traitement éradicateur de Helico-

bacter pylori en fonction des réunions de consensus.

Conférence

de consensus

française

1995-1999 (1)

Maastricht II

2000 (2)

Maastricht III

2005 (3)

Ulcères gastroduodénaux

Lymphome du MALT

Test and treat

Dyspepsie non ulcéreuse

RGO

RGO traité

AINS prévention

Thrombopénie idiopathique

Carence martiale

Maladies extradigestives

Atrophie gastrique

Apparentés cancer gastrique

Gastrectomie partielle

Désir du malade

+

+

non envisagé

-

-

-

-

non envisagé

non envisagé

non envisagé

non envisagé

non envisagé

non envisagé

non envisagé

+

+

+

+

-

+

+

?

?

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - nos 5-6 - mai-juin 2007

Les relations entre refl ux gastro-œsophagien et infection à H. py-

lori ont été précisées ces dernières années. Sur le plan épidé-

miologique, il existe une relation inverse entre la prévalence de

l’infection à H. pylori et celle du refl ux gastro-œsophagien. Il

n’y a donc pas de rôle de l’infection à H. pylori dans le refl ux

gastro-œsophagien mais, au contraire, une association négative.

Il a été en revanche établi que l’éradication de l’infection à H. py-

lori n’entraîne pas la survenue d’un refl ux gastro-œsophagien et

n’exacerbe pas les symptômes des patients souff rant de refl ux

gastro-œsophagien, qu’ils soient traités ou non par IPP.

En pratique, il n’y a pas de raison de rechercher l’infection à

H. pylori en cas de refl ux gastro-œsophagien, sauf si le patient

doit être soumis à un traitement au long cours par IPP. En eff et,

dans ce cas, l’antisécrétion aff ecte la distribution de l’infec-

tion et, par conséquent, de la gastrite, avec apparition chez

certains patients d’une gastrite fundique, et elle peut accélérer

le processus d’atrophie gastrique liée à l’infection.

Les relations AINS et H. pylori sont complexes. Il existe une

augmentation du risque d’ulcère hémorragique plus marquée

lorsque les deux facteurs ulcérogènes sont associés que lors-

qu’un seul est présent (4). Les eff ets thérapeutiques de l’éradi-

cation semblent diff érer selon que celle-ci est réalisée chez un

malade traité au long cours par les anti-infl ammatoires ou chez

un patient allant recevoir de novo un traitement de ce type.

Dans le premier cas, l’éradication de la bactérie ne semble pas

apporter de bénéfi ce par rapport à un traitement par placebo en

termes de maintien de la rémission après cicatrisation par IPP et

a une effi cacité moins grande que le traitement d’entretien sur

la prévention de la récidive hémorragique. En revanche, chez

les patients naïfs de traitement anti-infl ammatoire, l’éradication

première de la bactérie améliore la tolérance aux AINS sans

supprimer complètement le risque (5). Fait important, chez les

patients développant un ulcère hémorragique sous traitement

par aspirine faible dose, l’éradication de la bactérie diminue le

taux de récidive hémorragique, même si ce taux de prévention est

inférieur à celui obtenu avec une stratégie associant éradication

et traitement d’entretien par IPP (6, 7). Il a donc été conclu que

l’éradication de l’infection à H. pylori était à recommander chez

les patients sous AINS, tout en sachant que chez ceux qui ont

développé des lésions sous AINS la prévention de la récidive

nécessite le maintien à un traitement d’entretien par IPP.

Des relations entre l’infection à H. pylori et de nombreuses

pathologies extradigestives ont été évoquées par le passé. Deux

semblent confi rmées : la relation entre la gastrite à H. pylori et

l’anémie ferriprive inexpliquée, et le purpura thrombopénique

idiopathique. Dans les deux cas, un bénéfi ce peut être attendu

de l’éradication de l’infection (8, 9).

COMMENT RECHERCHER L’INFECTION À H. PYLORI ?

La place des tests indirects a été particulièrement discutée. Le

test respiratoire à l’urée C13 apparaît comme le meilleur test

indirect à la fois pour le diagnostic initial (par exemple, dans le

cadre de la stratégie test and treat) et pour le contrôle d’éradica-

tion (10). Le test de recherche d’antigène dans les selles apparaît

également utilisable, avec des performances un peu moindres que

celles du test respiratoire. La place de la sérologie a également

été débattue. Il est apparu clairement que seules les véritables

sérologies, et non pas les doctor tests pratiqués sur une goutte

de sang, par exemple, étaient utilisables. Plusieurs travaux ont

montré que la sérologie pouvait être utile au diagnostic de l’in-

fection dans des circonstances particulières : prise récente d’un

traitement antibiotique, malades sous IPP au long cours, patients

souff rant d’une gastrite atrophique extensive, malades ayant un

lymphome du MALT ou présentant un ulcère hémorragique.

La recherche d’anticorps dans les urines ou dans la salive, en

revanche, doit être défi nitivement proscrite, car complètement

ineffi cace. Il a été clairement dit que la recherche des marqueurs

de virulence de la bactérie, notamment de la protéine Cag A,

ainsi que la recherche des facteurs génétiques de l’hôte responsa-

bles d’une réaction infl ammatoire plus importante, en particulier

le génotypage des interleukines 1, n’étaient pas utiles en pratique

courante. Enfi n, les tests rapides à l’uréase ont été reconnus,

lorsqu’ils sont positifs, comme de bons marqueurs de l’infection

à H. pylori, permettant d’instaurer un traitement éradicateur

le jour même de l’endoscopie. Cependant, il faut se souvenir

qu’ils ont une sensibilité relative qui peut être diminuée en cas

de traitement antisécrétoire concomitant, comme c’est le cas

pour tous les tests diagnostics, hormis la sérologie.

COMMENT TRAITER ?

Les données sur le traitement de l’infection à H. pylori n’ont

pas beaucoup évolué au cours de ces dix dernières années avec

simplement une augmentation des résistances, notamment

Dossier thématique

Dossier thématique

89

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - nos 5-6 - mai-juin 2007

à la clarithromycine, dans certains pays comme ceux d’Eu-

rope du Sud. Les trithérapies combinant IPP à double dose et

clarithromycine associés à de l’amoxicilline ou à du métroni-

dazole pendant une semaine restent le traitement de première

ligne recommandé dans les populations où la résistance à la

clarithromycine est inférieure à 15-20 %. Quand le taux de

résistance au métronidazole est inférieur à 40 %, la trithérapie

la plus effi cace paraît être celle qui associe IPP, métronidazole

et clarithromycine (11). Les quadrithérapies comportant du

bismuth restent utilisables dans les pays où celui-ci est autorisé.

Compte tenu de l’augmentation des résistances, la détermination

de la sensibilité à la clarithromycine est utile. En ce qui concerne

la résistance au métronidazole, l’accent a été mis sur l’absence de

méthode consensuelle pour déterminer la résistance in vitro et

l’absence de corrélation avec les résistances in vivo, ce qui rend

inutile la détermination de la sensibilité au métronidazole en

routine. Enfi n, une méta-analyse des études réalisées avec une

trithérapie sur 7 jours et/ou 14 jours montre que les trithérapies

de 14 jours sont en général plus effi caces que les trithérapies

de 7 jours (12).

Le traitement de deuxième ligne recommandé est de deux types.

Dans les pays où le bismuth est utilisable et lorsque le traitement

de première ligne n’en a pas comporté, un traitement par quadri-

thérapie comportant du bismuth semble bien adapté. Dans les

autres pays comme la France, où le bismuth n’est pas utilisable,

il paraît surtout utile de ne pas redonner en deuxième ligne de la

clarithromycine lorsque celle-ci a été administrée en première

ligne, car la résistance à la clarithromycine entraîne un échec

quasi systématique du traitement in vivo. Le traitement par IPP,

amoxicilline et métronidazole pendant 14 jours, tel qu’il a été

utilisé dans une étude française, paraît le mieux adapté.

Quant au traitement de troisième ligne, les participants ont

reconnu qu’il ne devait être entrepris qu’après étude de la sensi-

bilité des bactéries aux antibiotiques. Deux nouvelles classes

d’antibiotiques peuvent être utilisées. La rifabutine tout d’abord,

proche de la rifampicine, en sachant que son usage doit être

limité du fait du risque d’apparition de résistance sur les myco-

bactéries. L’autre classe d’antibiotiques utilisable est la classe

des nouvelles quinolones ; la lévofl oxacine, en particulier, est

utilisée avec d’importants succès (13). Cependant, le taux de

résistance primaire aux quinolones est en augmentation.

PRÉVENTION DU CANCER GASTRIQUE

Contrairement à la conférence de consensus française, la confé-

rence de Maastricht II avait en 2000 recommandé l’éradication de

l’infection à H. pylori en cas de gastrite atrophique, de résection

gastrique antérieure pour cancer gastrique et en cas de relation

du premier degré avec un parent ayant un cancer gastrique. Ces

indications n’ont pas été remises en cause par la conférence de

Maastricht III, qui a revu l’état des données concernant le cancer

gastrique et ses relations avec l’infection à H. pylori.

Le cancer gastrique est un problème de plus en plus important

dans les pays en voie de développement, et l’infection à H. pylori

est le facteur de risque le mieux prouvé pour le cancer gastrique

non cardial. De même, il est maintenant bien admis que certains

facteurs de virulence de la bactérie et certains facteurs immu-

nitaires de l’hôte sont impliqués dans le risque de cancer. Enfi n,

l’existence de facteurs associés, telle l’alimentation pauvre en

inhibiteurs des radicaux libres de l’oxygène, est en cause dans le

risque de cancer observé dans les pays en développement.

Le groupe qui a travaillé sur le thème du cancer gastrique

a considéré, par ailleurs, qu’il existait maintenant dans la littéra-

ture des arguments permettant d’établir que l’infection à H. pylori

joue un rôle majeur dans la physiopathologie du cancer gastrique

chez l’homme et chez l’animal (14). Dans les modèles animaux,

l’éradication de l’infection à H. pylori est effi cace pour prévenir le

cancer gastrique. Des études non contrôlées chez l’homme vont

dans le même sens. Deux grandes études randomisées montrent

l’eff et bénéfi que de l’éradication sur les lésions prénéoplasiques

telles que l’atrophie avec ou sans métaplasie intestinale, avec soit

une régression, soit au moins une absence de progression par

rapport au groupe contrôle. Enfi n, la seule grande étude rando-

misée eff ectuée en Chine sur la prévention du cancer gastrique

après éradication de l’infection à H. pylori montre une absence

d’eff et signifi catif à 5 ans sur l’ensemble du groupe, mais une

réduction signifi cative, en revanche, dans le groupe sans lésion

prénéoplasique initiale (15). Cela renforce l’idée selon laquelle

l’éradication de l’infection à H. pylori est d’autant plus effi cace

qu’elle est réalisée avant la survenue des lésions prénéoplasiques

(atrophie avec ou sans métaplasie intestinale).

Toutes ces études ont amené le groupe à conclure que l’éradica-

tion de l’infection à H. pylori avait le potentiel nécessaire pour

réduire le risque de cancer gastrique. En revanche, compte tenu

des méthodes d’éradication actuellement disponibles, il n’a pas

été recommandé de rechercher et d’éradiquer systématiquement

l’infection à H. pylori pour prévenir le cancer. De nouvelles

thérapeutiques sont nécessaires pour développer une stratégie

globale d’éradication dans le but de prévenir le cancer gastrique.

En revanche, il a été conclu que l’éradication de l’infection à

H. pylori devait être envisagée dans les groupes particulièrement

à risque : malades ayant des lésions prénéoplasiques, apparentés

au premier degré à un malade ayant un cancer gastrique, ayant

subi une résection partielle de l’estomac pour cancer. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Conférence de consensus Helicobacter pylori. Conclusions révisées en recom-

mandations de groupe de travail. Gastroenterol Clin Biol 1999;23:C95-104.

2. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C et al. Current concepts in the mana-

gement of Helicobacter pylori infection: the Maastricht II-2000 Consensus

Report. Aliment Pharmacol er 2002;16:167-80.

3. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C et al. Current concepts in the mana-

gement of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report.

Gut 2007.

4. Huang JQ, Sridhar S, Hunt RH. Role of Helicobacter pylori infection and

non-steroidal anti-infl ammatory drugs in peptic-ulcer disease: a meta-analysis.

Lancet 2002;359:14-22.

Dossier thématique

Dossier thématique

90

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - nos 5-6 - mai-juin 2007

5. Vergara M, Catalan M, Gisbert JP, Calvet X. Meta-analysis: role of Heli-

cobacter pylori eradication in the prevention of peptic ulcer in NSAID users.

Aliment Pharmacol er 2005;21:1411-8.

6. Chan AO, Chu KM, Yuen ST et al. Synchronous gastric adenocarcinoma and

mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma in association with Helicobacter

pylori infection: comparing reported cases between the East and West. Am J

Gastroenterol 2001;96:1922-4.

7. Lai KC, Lam SK, Chu KM et al. Lansoprazole for the prevention of recur-

rences of ulcer complications from long-term low-dose aspirin use. N Engl J Med

2002;346:2033-8.

8. Ciacci C, Sabbatini F, Cavallaro R et al. Helicobacter pylori impairs iron

absorption in infected individuals. Dig Liver Dis 2004;36:455-60.

9. Franchini M, Veneri D. Helicobacter pylori infection and immune thrombocy-

topenic purpura: an update. Helicobacter 2004;9:342-6.

10. Gisbert JP, Pajares JM. Review article: C-urea breath test in the diagnosis

of Helicobacter pylori infection - a critical review. Aliment Pharmacol er

2004;20:1001-17.

11. Megraud F. Update on therapeutic options for Helicobacter pylori-related

diseases. Curr Infect Dis Rep 2005;7:115-20.

12. Ford A, Moayyedi P. How can the current strategies for Helicobacter pylori

eradication therapy be improved? Can J Gastroenterol 2003;17(Suppl.B):36B-

40B.

13. Gisbert JP, Morena F. Systematic review and meta-analysis: levofl oxacin-

based rescue regimens after Helicobacter pylori treatment failure. Aliment Phar-

macol er 2006;23:35-44.

14. Uemura N, Okamoto S, Yamamoto S et al. Helicobacter pylori infection and

the development of gastric cancer. N Engl J Med 2001;345:784-9.

15. Wong BC, Lam SK, Wong WM et al. Helicobacter pylori eradication to

prevent gastric cancer in a high-risk region of China: a randomized controlled

trial. JAMA 2004;291:187-94.

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue

vous souhaite de tout cœur un bel été et vous remercie

de la délité de votre engagement

1

/

4

100%