Lire l`article complet

34 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VIII - no 1 - janvier-février 2012

MISE AU POINT

Dépression du sujet âgé :

quelles perspectives

pour individualiser

le traitement antidépresseur ?1

Depression in elderly patients: how to personalize

antidepressant treatment?

P. Vandel*

L

a dépression représente le trouble psychiatrique

le plus fréquent chez la personne âgée et pour-

rait atteindre la deuxième place au classement

des maladies invalidantes d’ici à 2020. En méde-

cine générale, 15 à 30 % des personnes âgées qui

consultent présentent des symptômes dépressifs

significatifs. Les études menées chez les patients

âgés hospitalisés en gériatrie mettent en évidence un

taux de dépression de 20 à 40 %, et la fréquence est

similaire dans les maisons de retraite et les services

de soins de longue durée (1).

Dépression du sujet âgé :

les problématiques

Cette affection est souvent non diagnostiquée

ou insuffisamment traitée. Les médicaments

antidépresseurs sont en effet sous-utilisés chez

les personnes âgées présentant un état dépressif

majeur, puisque moins de 20 % des patients âgés

identifiés comme dépressifs sont traités avec des

antidépresseurs. Les posologies utilisées sont le

plus souvent faibles, avec pour conséquence une

efficacité médiocre (2). Enfin, les benzodiazépines

sont fréquemment prescrites de façon inadaptée

pour traiter un état dépressif. Les antidépresseurs

ont aujourd’hui démontré leur efficacité, mais il

reste des obstacles à cette thérapie.

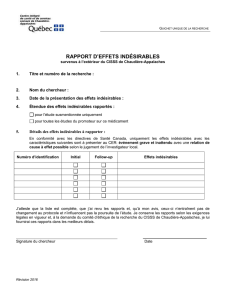

Ces obstacles concernent à la fois l’efficacité théra-

peutique, le délai d’action, qui peut atteindre

plusieurs semaines, et enfin les effets indésirables.

Chez le sujet âgé, les études de cohorte s’appuyant

sur les essais cliniques ont montré que l’efficacité des

traitements antidépresseurs, définie par la rémission

à 3 mois, est nettement inférieure à ce qu’on obtient

dans la population générale. Les données des études

de la méta-analyse de la base Cochrane comparant

les traitements antidépresseurs à un placebo chez

les sujets âgés déprimés trouvent en effet que 28 %

des patients traités par inhibiteur de la recapture de

la sérotonine (IRS) et 47 % des patients recevant un

antidépresseur tricyclique sont efficacement traités

à 3 mois (3). Cependant, ces résultats restent assez

éloignés des 60 % attendus.

Il est admis par ailleurs que la plupart des antidépres-

seurs montrent un délai d’action de 2 à 4 semaines

avant qu’une amélioration clinique ne soit notable

chez les patients. Ce délai diffère peu en fonction

des molécules utilisées mais est en général plus long

chez les personnes âgées (4 à 8 semaines) [4].

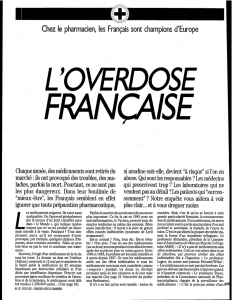

Les antidépresseurs sont souvent prescrits aux

personnes âgées à des posologies réduites. Une

étude récente a ainsi montré que 43 % des individus

d’une cohorte rétrospective de 12 130 patients de

plus de 65 ans sous antidépresseurs n’étaient pas

traités de manière optimale (5). En particulier, 35 %

recevaient un traitement insuffisant (du fait de sa

dose ou de sa durée).

Cette attitude est principalement due à la crainte ou

à la survenue d’effets indésirables. Les effets indé-

sirables surviendraient en effet plus fréquemment

chez les personnes âgées (6), et sont responsables

d’une moins bonne observance.

* Service de psychiatrie de l’adulte,

CHU de Besançon; université de

Franche-Comté, Besançon.

1

Congrès de la Société de psycho-

gériatrie de langue française,

Toulouse, 14-16 septembre 2011 :

symposium “Dépression du sujet

âgé : évaluation bénéfices/risques

des traitements antidépresseurs”.

La Lettre du Psychiatre • Vol. VIII - no 1 - janvier-février 2012 | 35

Résumé

La dépression, qui constitue le trouble psychiatrique le plus fréquent chez la personne âgée, est souvent

non diagnostiquée ou insuffisamment traitée.

L’individualisation de la prescription dans cette population représente un défi pour le clinicien.

La pharmacogénétique, qui vise à utiliser l’analyse du génome pour évaluer son implication dans la

réponse au traitement (efficacité, délai d’action et effets indésirables), est un des outils de cette adapta-

tion thérapeutique.

Mots-clés

Dépression

Personnes âgées

Pharmacogénétique

CYP2D6

Transporteur

desérotonine

Summary

Depression is one of the

leading causes of disability and

the most frequent psychiatric

disorder in the elderly.

Depression in the elderly is

underdiagnosed and under-

treated.

A “tailored” treatment based

on individual characteristics is

a challenge for the physician.

One of the tools for this

tailored medication is the use

of pharmacogenetics, leading

to an evaluation of the human

genome implications in the

treatment response (efficacy,

time of onset and adverse

events).

Keywords

Depression

Elderly

Pharmacogenetic

CYP2D6

Serotonin transporter

La prescription d’un traitement antidépresseur,

souvent indispensable, se fonde alors sur des

recommandations en population générale, adap-

tées en fonction de l’expérience du médecin et de

l’observation des réactions individuelles au trai-

tement. Les recommandations nous engagent à

commencer le traitement par des doses faibles en

veillant aux interactions médicamenteuses. Cepen-

dant, cette règle de prescription risque de conduire

à un sous-dosage de l’antidépresseur, susceptible

d’avoir pour conséquence une efficacité diminuée,

voire nulle.

Tableau. Polymorphismes étudiés dans la dépression du sujet âgé et résultats obtenus.

Polymorphisme étudié Bibliographie Antidépresseur Résultats

CYP2D6 Pollock et al., 1992

(9)

La proportion de phénotypes et la corrélation

génotype/phénotype sont conservées

dans la population âgée

Murphy et al., 2001

(10)

Nortriptyline Corrélation négative entre la présence d’allèle

mutant et la concentration plasmatique

Murphy et al., 2003

(11)

Paroxétine

Mirtazapine

Pas de corrélation établie entre le génotype

etl’apparition d’effets indésirables

CYP2C9, CYP2D6

et CYP2C19

Egger et al., 2005

(12)

Amitriptyline

Citalopram

Pas de corrélation établie entre le génotype

etl’apparition d’effets indésirables

5HTTLPR Kim et al., 2006

(13)

Fréquence des génotypes conservée

dans la population âgée

Pollock et al., 2000

(14)

Paroxétine –Génotype

ll

lié à une diminution du délai

d’action

–Pas de corrélation avec le nombre

derépondeurs

Nortriptyline Pas de corrélation entre le génotype et le délai

d’action ou le nombre de répondeurs

Murphy et al., 2004

(15)

Paroxétine –Relation linéaire entre le nombre d’allèles S

et les effets indésirables

–Pas de corrélation avec l’efficacité

dutraitement

Mirtazapine –Relation linéaire entre le nombre d’allèles L

et les effets indésirables

–Pas de corrélation avec l’efficacité

dutraitement

Schillani et al., 2011

(16)

Escitalopram Correlation entre le nombre d’allèles S

et l’efficacité sur l’anxiété

5HTR2A Murphy et al., 2003

(11)

Fréquence des génotypes conservée

dans la population âgée

Paroxétine Relation linéaire entre le nombre d’allèles C

etles effets indésirables

Mirtazapine Pas de corrélation entre le génotype et les

effets indésirables

5HTTLPR et 5HTR2A Murphy et al., 2004

(15)

Paroxétine

Mirtazapine

Les effets des polymorphismes s’additionnent

mais n’interagissent pas

36 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VIII - no 1 - janvier-février 2012

MISE AU POINT Dépression du sujet âgé : quelles perspectives pourindividualiser

letraitement antidépresseur ?

Peut-on individualiser

la prescription ?

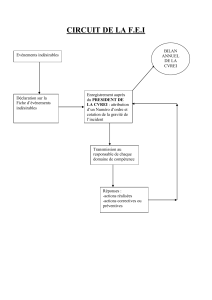

L’individualisation du traitement dans le but d’opti-

miser son efficacité et d’en diminuer les effets indé-

sirables prend tout son sens chez la personne âgée.

La première approche concernant l’individualisation

du traitement en caractérisant le métabolisme du

patient s’est faite par le dosage plasmatique des

médicaments (Therapeutic Drug Monitoring [TDM]).

Le dosage plasmatique cherche à évaluer la posologie

médicamenteuse individuelle après instauration du

traitement (7). Dans les années 1990, la pharmaco-

génétique est venue compléter le TDM (8).

La pharmacogénétique est un aspect de la pharma-

cologie clinique qui vise à évaluer les implications

de la variabilité du génome humain dans les diffé-

rents aspects de la réponse à un traitement tant en

termes d’efficacité, de délai d’action que d’effets

indésirables. Elle est particulièrement indiquée chez

les patients de plus de 65 ans, puisqu’elle prend en

compte les facteurs de variabilité de la pharmaco-

cinétique et de la pharmacodynamique spécifiques

à cette population.

Différentes études menées spécifiquement chez la

personne âgée s’intéressent aux gènes candidats de

la pharmacogénétique de la dépression du sujet âgé.

Les cytochromes P450 (CYP), dont le CYP2D6, ont

été les premiers étudiés : l’objectif était de mettre

en relation leurs polymorphismes et l’efficacité des

antidépresseurs (tableau, page 35). Les résultats de

la plupart des études montrent que le lien entre la

concentration plasmatique d’antidépresseur et le

génotype CYP2D6 est conservé chez les personnes

âgées, mais peut être modifié par les thérapeutiques

concomitantes. Actuellement, cependant, l’étude du

génotype CYP2D6 ne permet pas de prédire les effets

indésirables et la discontinuation du traitement ni

de déterminer des indications thérapeutiques (9-12,

17, 18).

Les autres polymorphismes étudiés chez les sujets

âgés concernent principalement le transporteur de la

sérotonine (5HTT) [11, 13-16]. Les liens concernent

principalement les antidépresseurs de la catégorie

des IRS qui agissent en effet via l’inhibition du trans-

porteur de la sérotonine (5HTT). Ainsi, les variations

génétiques de 5HTT ont été considérées comme une

cible évidente de l’étude de la pharmacogénétique

de la dépression. Le polymorphisme le plus étudié

est celui du promoteur (5HTTLPR) du gène du trans-

porteur de la sérotonine. Les résultats montrent

un lien entre le nombre d’allèles s du 5HTTLPR, le

nombre d’allèles C du 5HTR2A et les effets indési-

rables ainsi que l’efficacité du traitement par certains

IRS (tableau, page 35).

Il apparaît alors, comme dans les études sur le

CYP2D6, que l’antidépresseur considéré conditionne

le résultat obtenu et que l’on ne peut pas établir de

loi générale concernant l’implication d’un génotype

dans la réponse individuelle à un traitement antidé-

presseur quel qu’il soit, chaque molécule ayant des

particularités pharmacologiques et des affinités pour

des sites et des transporteurs différentes.

Conclusion

Les études effectuées chez les personnes âgées

sont moins avancées que celles effectuées dans la

population générale et ne permettent pas encore

l’instauration d’un traitement “sur mesure” pour

les patients âgés dépressifs. Les études en cours

montrent quelques résultats encourageants, mais

de nombreux paramètres sont à améliorer afin

d’augmenter la pertinence des études fondées sur

la pharmacogénétique.

Il semble en effet intéressant de considérer l’en-

semble des caractéristiques génétiques d’un patient

et donc de prendre en compte son génotype pour

différents gènes cibles, mais aussi le phénotype,

résultant des interactions gènes-gènes et gènes-

environnement (19).

Ces résultats restent cependant préliminaires et

exigent d’être approfondis, même s’ils laissent

entrevoir de nombreuses possibilités d’étude de la

pharmacogénétique de la dépression, en particulier

chez la personne âgée.

Enfin, il faut également envisager l’utilisation

d’autres méthodes associées à la génétique comme

F. Holsboer le suggère dans son article publié dans

Nature en 2008 (20). Il propose, entre autres, de

rechercher des biomarqueurs (c’est-à-dire des méta-

bolites) qui permettraient de classer les individus

par sous-groupes pour un même diagnostic et qui

représenteraient leur capacité à répondre aux diffé-

rents traitements. ■

Conflit d’intérêts. L’auteur déclare avoir un conflit d’intérêts :

honoraires, financements de congrès et subventions de recherche

reçus de différents laboratoires pharmaceutiques (Bristol-Myers

Squibb, GlaxoSmithKline, Wyeth, Servier, Janssen, Sanofi, Biocodex,

Pfizer, Lundbeck, Lilly) depuis 10ans pour conférences, coordination

d’études et conseil ou expertise scientifique.

La Lettre du Psychiatre • Vol. VIII - no 1 - janvier-février 2012 | 37

MISE AU POINT

1. Baldwin R. Mood disorders. In : Jacoby R, Oppenheimer C,

Dening T, Thomas A. Oxford text book of old age psychiatry.

Oxford : Oxford University Press, 2008:524-56.

2. Unützer J, Katon W, Callahan CM et al. Depression treat-

ment in a sample of 1,801 depressed older adults in primary

care. J Am Geriatr Soc 2003;51(4):505-14.

3. Wilson K, Mottram P, Sivanranthan A, Nightingale A.

Antidepressant versus placebo for depressed elderly.

Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD000561.

4. Baldwin RC, Anderson D, Black S et al. Guideline for the

management of late-life depression in primary care. Int J

Geriatr Psychiatry 2003;18(9):829-38.

5. Wang PS, Schneeweiss S, Brookhart MA et al. Suboptimal

antidepressant use in the elderly. J Clin Psychopharmacol

2005;25(2):118-26.

6. Mottram P, Wilson K, Strobl J. Antidepressants for

depressed elderly. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):

CD003491.

7. Reis M, Aamo T, Spigset O, Ahlner J. Serum concentrations

of antidepressant drugs in a naturalistic setting: compilation

based on a large therapeutic drug monitoring database. Ther

Drug Monit 2009;31(1):42-56.

8. Dahl ML, Sjoqvist F. Pharmacogenetic method as a

complement to therapeutic monitoring of antidepressants

and neuroleptics. Ther Drug Monit 2000;22:114-7.

9. Pollock BG, Perel JM, Altieri LP et al. Debrisoquine

hydroxylation phenotyping in geriatric psychopharmaco-

logy. Psychopharmacol Bull 1992;28: 163-8.

10. Murphy GM Jr, Pollock BG, Kirshner MA et al. CYP2D6

genotyping with oligonucleotide microarrays and nortrip-

tyline concentrations in geriatric depression. Neuropsycho-

pharmacology 2001;25:737-43.

11. Murphy GM Jr, Kremer C, Rodrigues HE, Schatzberg AF.

Pharmacogenetics of antidepressant medication intole-

rance. Am J Psychiatry 2003;160:1830-5.

12. Egger T, Dormann H, Ahne G et al. Cytochrome p450

polymorphisms in geriatric patients: impact on adverse

drug reactions–a pilot study. Drugs Aging 2005;22(3):

265-72.

13. Kim H, Lim SW, Kim S et al. Monoamine transporter gene

polymorphisms and antidepressant response in Koreans with

late-life depression. JAMA 2006;296:1609-18.

14. Pollock BG, Ferrell RE, Mulsant BH et al. Allelic varia-

tion in the serotonin transporter promoter affects onset

of paroxetine treatment response in late-life depression.

Neuropsychopharmacology 2000;23:587-590.

15. Murphy GM, Jr, Hollander SB, Rodrigues HE, Kremer C,

Schatzberg AF. Effects of the serotonin transporter gene

promoter polymorphism on mirtazapine and paroxetine

efficacy and adverse events in geriatric major depression.

Arch Gen Psychiatry 2004;61:1163-9.

16. Schillani G, Capozzo MA, Era D et al. Pharmacogenetics

of escitalopram and mental adaptation to cancer in palliative

care: report of 18 cases. Tumori 2011;97(3):358-61.

17. De Leon J, Susce MT, Murray-Carmichael E. The Ampli-

Chip CYP450 genotyping test: Integrating a new clinical

tool. Mol Diagn Ther 2006;10(3):135-51.

18. Monnin J, Haffen E, Sechter D, Vandel P. Pharmacogene-

tics of depression in elderly patients. Psychol Neuropsychiatr

Vieil 2009;7(1):43-55.

19. Meisel C, Gerloff T, Kirchheiner J et al. Implications of

pharmacogenetics for individualizing drug treatment and for

study design. J Mol Med (Berl) 2003;81(3):154-67.

20. Holsboer F. How can we realize the promise of perso-

nalized antidepressant medicines? Nat Rev Neurosci

2008;9:638-46.

Références bibliographiques

Géographies de la folie : figures atypiques

de la subjectivité et littérature

Séminaire animé par Cécile Ladjali et Bruno Verrecchia

De 18 h 30 à 20 h 30 au ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche, 25, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,

75005 Paris

Entrée libre et gratuite sur présentation de votre pièce d’identité

Mercredi 1er février : I. Folie mythologique et

folie biblique : les racines du haut mal

Mercredi 28 mars, salle JA05 :

II. Renaissance

Mercredi 2 mai, salle JA01 :

III. Folie baroque et folie classique

Mercredi 30 mai, salle JA05 :

IV. Russie, le thème du double

Mercredi 13 juin, salle JA05 :

V. France, idéalisme et névrose fin de siècle

Mercredi 27 juin, salle JA01 :

VI. Allemagne : le pacte avec le diable

Pour tout renseignement, tél. : 01 44 41 46 80 ; www.ciph.org

Agenda

1

/

4

100%