DE LA TRAGEDIE ANTIQUE AU THEATRE TRAGIQUE

DE LA TRAGEDIE ANTIQUE AU THEATRE TRAGIQUE CONTEMPORAIN

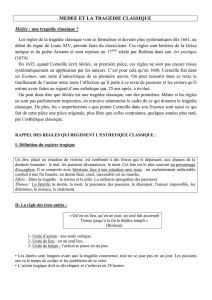

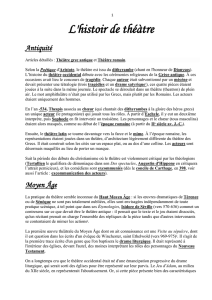

1. LA TRAGEDIE GRECQUE

La tragédie est née dans la Grèce antique dans le cadre de cérémonies religieuses en

l’honneur du dieu Dionysos. Lors de concours annuels, les auteurs présentent une trilogie de

tragédie (trois tragédies) suivie d’une comédie.

Les trois grands dramaturges athéniens tous du Ve siècle av. J.-C., sont Eschyle, Sophocle et

Euripide. Ils puisent leurs sujets dans la mythologie, notamment les deux familles maudites,

celle des Atrides (Agamemnon, Clytemnestre, Iphigénie, Oreste, Electre) et celle des

Labdacides (Œdipe, Antigone…), et dans les récits liés à la guerre de Troie.

Leurs pièces, en racontant le destin fatal d’hommes qui ne respectent pas les dieux ou qui,

par orgueil, commettent la faute de démesure, comportent une réflexion sur la destinée

humaine face aux dieux.

A Athènes, la tragédie fait partie de la vie démocratique de la cité : le concours est financé

par un des stratèges (sorte de ministre), tout le peuple assiste au spectacle. Les

représentations ont lieu en plein air dans des théâtres demi-circulaires, en marbre. Les

acteurs sont tous des hommes, ils portent des masques qui servent aussi de porte-voix. Ils

sont accompagnés d’un chœur qui chante et qui danse.

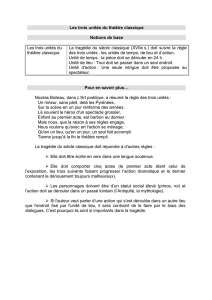

2. LA TRAGEDIE CLASSIQUE

Au XVIIe siècle, en France, en s’inspirant de la tragédie antique, Pierre Corneille et Jean

Racine créent le genre de la tragédie classique à la française. Les sujets des pièces sont

largement empruntés à la mythologie grecque et à l’Histoire romaine et mettent en scène

des personnages de haut rang (princes, rois, empereurs…).

Le tragique des héros de Pierre Corneille provient du dilemme entre leurs sentiments

personnels et la haute idée qu’ils se font du devoir d’Etat, lequel cependant l’emporte

toujours. Le théâtre de Pierre Corneille glorifie les valeurs morales de l’aristocratie et met

en scène des rois vertueux, en hommage à Louis XIV.

Les héros de Jean Racine, même s’ils sont puissants, luttent en vain contre la fatalité d’un

sentiment amoureux impossible ou non-partagé : de là naît la fatalité de leurs destinées.

La tragédie classique, écrite en alexandrins, comporte cinq actes et obéit à deux règles : la

règle des trois unités (en une action, en un lieu, en un jour) et celle de la bienséance (pas

de mort en scène).

3. LE THEATRE TRAGIQUE CONTEMPORAIN

Face aux violences du XXe siècle, pour évoquer la folie des hommes et les dérives du

pouvoir, les dramaturges ont puisé notamment dans la tragédie grecque et dans le drame

shakespearien.

En France, c’est le cas de Jean Anouilh, Albert Camus, Jean Cocteau, Jean Giraudoux,

Eugène Ionesco, Alfred Jarry.

Actuellement, pour les mêmes raisons, des metteurs en scène continuent de monter des

tragédies antiques ou les récrivent. On retrouve dans ces réécritures modernes les deux

grands thèmes de la tragédie grecque : la fatalité et le pouvoir.

Source : Français 3e, Fleurs d’Encre, Hachette.

1

/

2

100%