Cahiers de la sécurité et de la justice

Cahiers de la

sécurité et de la justice

n°37

Revue de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Dossier

Le Service régional d’identité judiciaire de Paris

dans les attentats de janvier 2015

Xavier ESPINASSE

Le Fichier national d’identification balistique (F.N.I.B.)

Jean-Luc GEORGES

L’affaire Scheffer : une victoire de la science contre le crime ?

Jean-Marc BERLIÈRE

International

Guerre économique et guerre cognitive

Giuseppe GAGLIANO

L’expansion des groupes criminels chinois

en Amérique latine et dans les Caraïbes

Quels acteurs ? Quelles menaces ?

Iris MARJOLET

L’enquête criminelle :

la trace et la preuve

L’enquête criminelle :

la trace et la preuve

3 Éditorial – Hélène CAZAUX-CHARLES

Dossier

Dossier coordonné par Dominique NAZAT

4 Préambule

5 Le Service régional d’identité judiciaire de Paris dans

les attentats de janvier 2015 – Xavier ESPINASSE

14 Le Fichier national d’identification balistique (FNIB)

Jean-Luc GEORGES

20 La chaîne de détection de produits explosifs dans le cadre

du circuit postal aérien – Stéphane FOSSÉ

27 Rétro-analyse des formats de vidéoprotection – Denis PERRAUD

31 De l’identification odonto-maxillo-crânienne aux avis

de recherche internationaux : perspectives policières

Dominique NAZAT

38 Les caractères morphologiques apparents : un début

d’identification de la photographie génétique – L’équipe du

Laboratoire d’Hématologie Médico-Légale de Bordeaux

42 Police technique et scientifique. La formation au sein de

la gendarmerie nationale – Jacques-Charles FOMBONNE

54 Blessures par explosion : spécificité des espaces confinés

MC Nicolas PRAT, MP Jean-Louis DABAN, Dr Loic EHRHARDT

66 La 17025 et les experts. Le Laboratoire de police scientifique de

Lille et le processus d’accréditation – Samuel REMY

Bonnes feuilles

71 L’affaire Scheffer : une victoire de la science contre le crime ?

Jean-Marc BERLIÈRE

Sommaire

Directrice de la publication :

Hélène CAZAUX-CHARLES

Rédacteur en chef :

Manuel PALACIO

Comité de rédaction :

AMADIEU Jean-Baptiste, Agrégé de lettres, chargé de recherches au CNRS

BERLIÈRE Jean-Marc, Professeur émérite d’histoire contemporaine,

Université de Bourgogne

DOMINIQUE BERTELOOT, Inspecteur d’Académie, inspecteur pédagogique

régional

BERTHELET Pierre, Chercheur au centre de documentation et de recherches

européennes (CRDE), Université de Pau

COOLS Marc, Professeur en criminologie, Université libre de Bruxelles,

Université de Gand

DE BEAUFORT Vivianne, Professeur à l’Essec, co-directeur du CEDE

DE MAILLARD Jacques, Professeur de Science politique, Université de

Versailles Saint-Quentin

DIAZ Charles, Contrôleur Général, Inspection Générale de la Police Nationale

DIEU François, Professeur de sociologie, Université Toulouse 1 Capitole

EVANS Martine, Professeur de droit pénal et de criminologie, Université de Reims

HERNU Patrice, Administrateur INSEE

LATOUR Xavier, Professeur de droit, Université de Nice

LOUBET DEL BAYLE Jean-Louis, Professeur émérite de Science politique,

Université de Toulouse I, Capitole

NAZAT Dominique, Docteur en Sciences odontologiques, expert au Groupe

de travail permanent pour la révision des normes d’identification du DVI

d’Interpol

PARDINI Gérard, Chef du service des affaires immobilières de la Prefecture

de police de Paris

PICARD Jean-Marc, Enseignant-chercheur à l’Université de Technologie de

Compiègne

RENAUDIE Olivier, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine, Nancy

RIDEL Laurent, Directeur interrégional de l’Administration pénitentiaire

DE LA ROBERTIE Catherine, Rectrice, Professeure des universités, Paris I,

Directrice du Master2 Statégie Internationale & Intelligence Économique

ROCHE Jean-Jacques, Directeur de la formation, des études et de la

recherche de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN)

SAURON Jean-Luc, Professeur de droit à l’Université Paris Dauphine

TEYSSIER Arnaud, Inspecteur Général de l’Administration, Professeur Associé

à l’Université Paris I

VALLAR Christian, Doyen de la Faculté de droit, Nice Sophia Antipolis

WARUSFEL Bertrand, Professeur agrégé des facultés de droit, Université Lille 2

Responsable de la communication : Axelle de FONTGALLAND

Conception graphique et fabrication : Laetitia BÉGOT

Vente en librairie et à la librairie de la Documentation française

29-31, quai Voltaire – 75344 Paris Cedex 07 – Tél. : +33 (0)1 40 15 70 00

Par correspondance – La Direction de l’information et administrative (DILA),

Service Abonnements, 29-31, quai Voltaire – 75344 Paris Cedex 07

www.ladocumentationfrancaise.fr

Tarifs : Prix de vente au numéro : 23,10 € – Abonnement France (4 numéros) :

70,20 € – Abonnement Europe (4 numéros) : 75,30 €

Abonnement DOM-TOM-CTOM : 75,30 € (HT, avion éco) – Abonnement

hors Europe (HT, avion éco) : 79,40 €

Impression : DILA

Tirage : 1 000 exemplaires

© Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2015

Conditions de publication : Les Cahiers de la sécurité et de la justice publient

des articles, des comptes rendus de colloques ou de séminaires et des notes

bibliographiques relatifs aux différents aspects nationaux et comparés de

la sécurité et de ses acteurs. Les offres de contribution sont à proposer à la

rédaction pour évaluation. Les manuscrits soumis ne sont pas retournés à leurs

auteurs.

Toute correspondance est à adresser à l’INHESJ à la rédaction de la revue.

Tél. : +33 (0)1 76 64 89 00 – Fax : +33 (0)1 76 64 89 31

publications@inhesj.fr – www.cahiersdelasecuriteetdelajustice.fr

INHESJ

École militaire - Case 39

75700 Paris 07 SP

Tél : +33 (0)1 76 64 89 00

Fax : +33 (0)1 76 64 89 31

www.inhesj.fr

Cahiers de la

sécurité

et de la justice

Troisième trimestre 2016 n°37

Sécurité et société

110 La jeunesse à l’ère du numérique : pratiques, exposition

au risque et victimation – Giorgia MACILOTTI

130 L’évolution des comportements des mineurs les mettant

en danger – Ludovic JAMET, Adeline RENUY

140 Étude de la culture de sécurité des patients dans un service

de radiothérapie – Marius KAMTO KENMOGNE,

Didier VAN CAILLIE, Deniz BOGA, Philippe COUCKE

Sécurité intérieure

151 Le préfet de police des Bouches-du-Rhône : une innovation, pour quels résultats ?

Baptiste LE TENIER

Document

156 L’enquête de victimation pilote IHESI-INSEE – Jean-Paul GREMY

156

79

110

14

31

International

79 Guerre économique et guerre cognitive

Giuseppe GAGLIANO

85 L’expansion des groupes criminels chinois

en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Quels acteurs ? Quelles menaces ?

Iris MARJOLET

99 La délinquance du salarié en Belgique

Marc COOLS

106 August Vollmer. Un des plus grands

réformateurs de la police quasi inconnu

de ce côté de l’Atlantique

Éric MEYNARD

unir le crime passe par le préalable

de l’identification du criminel et par la

preuve qu’il a commis son acte, preuve

qui permet à la justice de le sanctionner.

Cette phase de l’enquête représente l’essentiel

du travail du policier, mais aussi de sa difficulté.

Historiquement. La police moderne est le produit

d’un long cheminement qui a connu une accélération

au XIXe siècle avec le recours à des méthodes

scientifiques qui vont dans un premier temps

favoriser l’identification fiable des criminels. Du

signalement anthropométrique du Français Adolphe

Bertillon à l’utilisation des empreintes digitales

grâce aux travaux de l’Anglais Francis Galton,

c’est un véritable bond en avant qui changera

définitivement les conditions de l’enquête policière.

Désormais celle-ci s’appuiera sur la science en

investissant de nombreux domaines d’études :

toxicologie, médecine légale, balistique, techniques

d’identification par la recherche d’ADN, etc. Cette

révolution dans la pratique s’est accompagnée de

la naissance et du développement d’une discipline

scientifique à part entière. Au début du XXe siècle, le

Professeur de médecine légale Edmond Locard crée

à Lyon le premier laboratoire de police scientifique.

Il est l’auteur d’un important Traité de criminalistique

qui consacre l’étude scientifique de la criminalité.

Le rôle de la science dans l’enquête de police

s’est considérablement renforcé parallèlement aux

nouvelles découvertes qui se sont multipliées.

Aujourd’hui, le déroulement de l’enquête criminelle

est indissociable de l’activité de la police scientifique.

En 2005, dans son numéro 56, les Cahiers de la

sécurité présentaient un dossier complet autour

de la question des moyens de l’identification au

service de l’enquête de police. Onze ans plus tard

les méthodes et les techniques de recherche se

sont considérablement accrues et il était nécessaire

que la revue aborde de nouveau ce sujet au

regard de l’actualité. La révolution scientifique

et technique initiée au XXe siècle a continué son

développement à un rythme toujours accru au

XXIe siècle. L’information, la biotechnologie, la

recherche autour de l’intelligence artificielle, entre

autres, connaissent un essor qui ne se dément

pas. L’imbrication entre la recherche scientifique

et l’innovation technologique produit des effets

pratiques immédiats qui bouleversent de nombreux

champs de connaissance et de production. Celui de

la police scientifique est, comme les autres, impacté.

La démarche scientifique appliquée au travail de

police est l’objet des sciences forensiques dont ce

numéro des Cahiers de la sécurité et de la justice

explore de manière détaillée plusieurs champs

d’expériences en France à travers des contributions

d’experts reconnus dans leurs domaines respectifs.

Il présente à la fois des terrains d’investigations,

par exemple à travers le travail intense du Service

régional d’identité judiciaire de Paris, des outils

comme le fichier national d’identité balistique ou

encore un état de la recherche en matière d’analyse

de la molécule ADN présenté par le laboratoire

d’hématologie médico-légale de Bordeaux à la

pointe de ce domaine d’expertise n

P

Éditorial

Hélène CAZAUX-CHARLES,

directrice de l'INHESJ

I 3

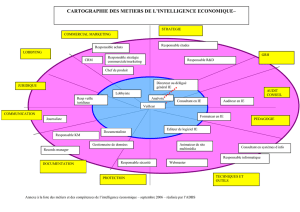

80 I INTERNATIONAL

Guerre économique et guerre cognitive - Giuseppe GAGLIANO

stratégies internes d’« intelligence » économique, adoptées

récemment par de nombreux gouvernements, réservent

justement aux opérateurs privés un rôle central dans le

maintien de la sécurité, en les dotant d’infrastructures

informatiques et de ce qui représente le bien primaire

de l’ère numérique : les données. De la sauvegarde des

activités économiques privées à la protection des intérêts

économiques nationaux, il n’y a qu’un pas.

Par « intelligence » économique on entend justement

l’ensemble des activités de collecte et de transformation

des informations, de surveillance de la concurrence, de

protection des informations stratégiques, de capitalisation

des connaissances afin de contrôler et d’influencer

l’environnement économique mondial. C’est donc un

instrument de détention du pouvoir à la disposition d’un

État. Mais qui sont les acteurs de la guerre économique ?

- les États avant tout, qui restent les régulateurs les plus

inuents de l’échiquier économique, malgré leur relatif

déclin dans la vie des nations et les différentes contraintes

qui pèsent sur eux, à commencer par les organisations

internationales comme l’Union européenne. Ce qui a

vraiment changé c’est qu’aujourd’hui les États doivent

tenir compte de nombreux stakeholders (ONG, instances

internationales, entreprises, médias). Cependant, ils

conservent un rôle d’arbitre que les autres acteurs ne

font que mettre en lumière, en sollicitant régulièrement

leur intervention ;

- les entreprises, lesquelles, face au nouveau scénario

géoéconomique hypercompétitif, ont adopté comme

instrument de compétitivité et de sécurité économique

le contrôle de l’information stratégique ;

- la société civile : l’élargissement des débats sur les

questions sociales concernant l’activité des entreprises

elles-mêmes (alimentation et bien-être, progrès

technique et risques sur la santé publique, industrie et

environnement, transport et sécurité des voyageurs,

technologie de l’information et libertés individuelles),

la massication et la démocratisation de l’utilisation

d’Internet, l’implication croissante de la justice dans

le monitorage de l’action des entreprises comportent

une augmentation des attaques informatiques contre

les entreprises de la part des acteurs de la société civile.

L’élargissement des débats sur les risques associés

à l’environnement, sur le développement durable,

sur l’investissement socialement responsable, sur

la responsabilité sociale des entreprises amplie la

légitimité des questions sociales ;

- l’infosphère : elle n’est pas constituée d’une catégorie

de personnes physiques ou juridiques, mais plutôt d’une

dynamique, c’est-à-dire d’un ensemble

d’interventions, de messages diffusés

à travers les médias et le web. Il s’agit

d’un instrument particulièrement

insidieux parce qu’il agit comme une

caisse de résonance dans laquelle

se mélangent et se recombinent

continuellement des idées, des

émotions et des pulsions émises par

un nombre indéni de personnes,

sans un vrai sujet dominant et qui,

toutefois, exerce une influence

déterminante, positive ou néfaste, sur

les individus et sur les organisations.

Lancée dans l’infosphère, une

déclaration peut avoir le pouvoir de

déchaîner des polémiques féroces,

des réactions politiques dures, des

crises médiatiques, des atteintes à la

réputation aux dépens des entreprises.

Elle peut donc se transformer

en une arme de déstabilisation

particulièrement efcace. Il ne faut pas oublier que

l’image et la réputation d’une marque représentent un

capital stratégique qui impacte les activités commerciales

et nancières des entreprises.

Mais sous quelles formes s’exprime la guerre économique ?

On la confond souvent avec l’espionnage industriel qui

est, en revanche, un phénomène difcile à cerner même

s’il est utilisé comme instrument de guerre économique,

à la fois parce que les sociétés qui en sont victimes ne le

communiquent pas, et parce qu’il est difcile à circonscrire

juridiquement et, par conséquent, à dénoncer.

Une des formes de guerre économique les plus pratiquées

est celle des acquisitions d’entreprises, qui peuvent

conduire à de véritables formes d’encerclement des

industries sur un territoire donné, à travers des opérations

qui répondent à des motivations à la fois d’ordre nancier,

économique et technologique.

Une dernière forme de guerre économique, elle aussi

particulièrement courante et insidieuse, est le lobbying,

c’est-à-dire une stratégie d’inuence qui vise directement

les décisionnaires publics à travers une action vouée à

inuencer l’élaboration des normes. Nos États nationaux

sont particulièrement marqués par le problème de la

prolifération de normes et, pour une action de lobbying,

participer et influencer le processus d’élaboration,

interprétation ou application des mesures législatives

et, en général, inuencer directement ou indirectement

toute intervention ou décision des pouvoirs publics,

Lancée dans

l’infosphère, une

déclaration peut

avoir le pouvoir

de déchaîner des

polémiques féroces,

des réactions

politiques dures, des

crises médiatiques,

des atteintes à

la réputation

aux dépens des

entreprises. Elle peut

donc se transformer

en une arme de

déstabilisation

particulièrement

efficace.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%