Observance et persistance du traitement : particularités dans la

Jean-Luc Novella

1

Stéphane Sanchez

2

Max Prudent

3

1

Hôpital de jour de neurologie gériatrie,

CHU de Reims,

51100 Reims

2

Service de gériatrie,

CHU de Reims,

51100 Reims

3

Université de Reims Champagne-Ardenne,

Faculté de médecine,

EA 3797, 51100 Reims

Tirés à part : J.-L. Novella

Observance et persistance

du traitement : particularités

dans la maladie d’Alzheimer

Observance and persistance of the treatment:

Characteristics in Alzheimer’s disease

Résumé ■La maladie d’Alzheimer pose de nombreux problèmes aux cliniciens, pro-

blèmes de compréhension physiopathologique, d’atypie sémiologique, de diagnostic et

de traitement. Face à cette pathologie évolutive, il apparaît nécessaire de structurer le

mieux possible nos stratégies cliniques. L’observance et la persistance thérapeutiques

pourraient être un reflet indirect de la qualité de la prise en charge engagée. L’objectif

est ici de faire le point sur les éléments contributifs à une observance et une persistance

thérapeutiques optimales.

Mots clés maladie d’Alzheimer, observance, persistance, anticholinestérasiques, personne âgée

Abstract ■Alzheimer’s disease causes numerous problems to clinicians mainly in its pysio-

pathology issues, its atypical semiology, its prognosis, and its treatment. In front of an evolving

disease, it seems necessary to structure as well as possible our management strategies. The

observance and the persistence of the treatment could be an indirect reflection of the quality

of care. The aim of this work was to take stock of the different elements that contribute to

optimise observance and persistence of the treatment.

Key words Alzheimer’s disease, observance, persitence, cholinesterase inhibitors, elderly

Selon les recommandations de la Haute Autorité de santé

(HAS) un traitement spécifique doit être envisagé chez

tout patient atteint de la maladie d’Alzheimer lorsque le

diagnostic a été annoncé en prenant en compte son rapport

bénéfice/risque. Cette recommandation se fonde sur les béné-

fices démontrés des traitements symptomatiques. Ainsi, les dif-

férents essais thérapeutiques, repris dans trois méta-analyses

[1-3], mettent en évidence un gain versus placebo. S’il n’est

effectivement pas de nature à stabiliser au long cours l’état

clinique du patient, le médicament participe à l’ensemble du

processus mis en œuvre pour ralentir son déclin.

Ce bénéfice thérapeutique ne peut être perceptible que si

l’observance du traitement est réelle, et le renouvellement de

l’ordonnance par le médecin traitant effectif dans un contexte

de suivi toujours perfectible. La bonne compréhension de ces

deux éléments, sous-jacents à la prise en charge, semble

aujourd’hui importante pour améliorer le service rendu à nos

patients.

L’observance peut se définir par : « L’action d’obéir à une

habitude, de se conformer à un modèle, une coutume ; la

règle de conduite elle-même, convention. » (Dictionnaire

Larousse). Le terme de compliance est également utilisé pour

désigner la plus ou moins grande obéissance du patient et son

désir de se conformer aux directives médicales. Ces notions se

définissent dans la pratique médicale par le respect strict

des prescriptions en termes d’horaires, de posologie et de

contenu. Elles renvoient parfois à une conception ancienne

d’asymétrie du rapport médecin/patient. Il conviendrait donc

davantage de parler « d’adhésion au traitement » où l’adhé-

sion correspond à l’ensemble des conditions, qu’il s’agisse de

la motivation, de l’acceptation, de l’information, qui permet

l’observance à partir d’une participation active du patient.

L’adhésion est ainsi fondée sur un contrat thérapeutique

clairement explicité dans ses fondements et objectifs, négocié

et accepté par les deux parties (patient/médecin).

Pour en revenir à l’observance, certains auteurs ont introduit

une notion de seuil, considérant les sujets observants comme

étant ceux prenants plus de 80 % de leur traitement [4]. Pour

Ankri et al. Il n’existe pas à ce jour de définition consensuelle

sur les patients observants ou non observants [5]. L’absence

de gold standard concernant la définition et l’évaluation de

l’observance thérapeutique explique les difficultés de sa

Ann Gerontol 2011 ; 3 (n° spécial 1) : 21-7

doi: 10.1684/age.2010.0119

Synthèse

•Annales de Gérontologie •vol 3, n° spécial 1, février 2011 •21

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

mesure. Pour cette raison, il existe très peu d’études ayant

spécifiquement ciblé ce sujet.

Dans ce contexte, le patient âgé et encore plus le patient souf-

frant de maladie d’Alzheimer, qui par définition présente des

capacités cognitives altérées, nécessite une prise en charge

particulière quant à l’observance et à la persistance du traite-

ment. La prise en charge pluridisciplinaire, mais surtout le rôle

pivot de la médecine générale, sont gages du respect et de la

persistance des traitements spécifiques.

En raison d’un état polypathologique, les personnes

âgées ont des particularités en termes de consommation

médicamenteuse.

Environ 1,5 million de personnes âgées consommeraient plus

de 7 médicaments par jour, de classes thérapeutiques différen-

tes [6]. Ce phénomène semble s’accentuer depuis les années

1990, il est encore plus marqué pour les personnes institution-

nalisées. La seule donnée française disponible est l’enquête

Paquid [7] : avec une moyenne de 5,2 médicaments par jour

pour les patients institutionnalisés versus 3,9 chez les plus de

65 ans vivant à domicile. L’enquête ESPS de l’Irdes [8]

en 2000 montre par ailleurs la proportion des médicaments

consommés chez les plus de 65 ans : 51 % de médicaments

cardiovasculaires, 21 % de médicaments du système nerveux

central, 17 % pour l’appareil digestif, 16 % pour l’appareil loco-

moteur, 16 % pour les psychotropes.

La consommation médicamenteuse s’avère être assez concen-

trée, ainsi 16 % de la population consomment 39 % des

médicaments prescrits chaque année [9].

Une enquête « budget et ménage » (Insee, 1995) montrait que

le budget « santé » des plus de 60 ans est 1,6 fois supérieur au

budget « santé » des ménages français. Ces données sont

corrélées par des enquêtes plus récentes de l’Irdes [10],

montrant que le budget passe de 771 €/an pour les 65-74 ans

à 971 €/an pour les plus de 75 ans. Plus l’âge augmente, plus

le budget santé devient important. En situation économique

difficile, cette charge financière peut être un frein à la persis-

tance des traitements. L’inscription de la maladie d’Alzheimer

sur la liste des pathologies ouvrant droit à une prise en charge

à 100 % par la caisse primaire d’assurance-maladie (ALD 30)

est là pour limiter ce phénomène.

La population des plus de 65 ans est aujourd’hui un groupe

hétérogène avec des spécificités physiques, économiques et

sociales. En raison de cette hétérogénéité, des états polypatho-

logiques, d’une prévalence de la fragilité plus importante et

d’une susceptibilité accrue à la iatrogénie, les personnes

âgées sont ainsi bien souvent sous-représentées dans les essais

thérapeutiques [11]. Lorsqu’elles y sont présentes, elles consti-

tuent un groupe de petite taille. Une méta-analyse récente

soulignait les limites méthodologiques de ces études réalisées

sur des populations de petite taille [12]. Cette sous-

représentation conduit le médecin à extrapoler un bénéfice

attendu vis-à-vis d’une pathologie à une population sur

laquelle le traitement n’a pas toujours été testé. Au regard

des spécificités physiologiques des sujets âgés (absorption,

fixations protéiques, modification du volume de distribution,

altérations rénale et/ou hépatique), le risque iatrogène et

donc le risque d’inobservance sont plus importants.

Observance

L’observance repose donc sur le principe de suivi de la règle,

édictée par d’autres, la compréhension n’étant pas nécessaire.

À cette notion stricte, même chez les patients atteints de mala-

die d’Alzheimer, nous préférerons le terme « d’adhésion au

traitement ». De nombreux travaux sur le concept d’obser-

vance permettent de proposer un récapitulatif général concer-

nant l’observance chez la personne âgée. Le tableau 1 résume

assez bien les variables d’intérêts dans cette thématique, il

propose un ensemble de variables réévalué selon la littérature.

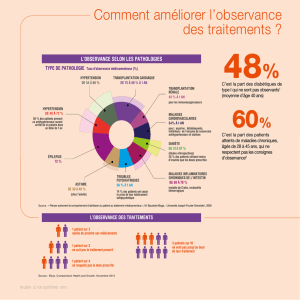

La prévalence générale de l’observance chez le sujet âgé varie

selon les définitions retenues pour l’observance et la métho-

dologie de l’étude. Les taux d’observance constatés varient

de 26 à 59 %, tous médicaments confondus [15]. L’inobser-

vance se décompose pour la plus grande partie en une sous-

utilisation du traitement prescrit. Ainsi, 90 % des patients non

adhérents le sont par une réduction des doses, horaires, voire

l’arrêt de certains traitements [16]. Les 10 % restants de

patients inobservants le sont sur un mode de surconsommation

[16]. Cette observance et ses facteurs restent complexes à

expliquer. Si l’information du patient et sa formalisation jouent

un rôle certain dans l’observance [17-19], les rapports sont

complexes et de nombreuses inconnues persistent dans

l’explication de l’observance chez la personne âgée [15, 19].

Très peu d’études se sont spécifiquement attachées à explorer

l’observance chez les patients touchés par la maladie d’Alzhei-

mer. À partir des données générales sur l’inobservance, on

peut tirer un certain nombre d’éléments concernant de façon

plus spécifique le patient souffrant de troubles cognitifs. Ainsi,

au regard des déterminants de l’observance établis par Bar-

beau et al. (figure 1), le sujet souffrant de maladie d’Alzheimer

est plus à risque d’inobservance, en raison de la diminution de

ses capacités d’apprentissage et de mémorisation des instruc-

tions qui lui ont été données. Col et al. [20], dans une autre

étude, expliquaient que les facteurs statistiquement associés au

risque de non-adhésion aux traitements chez les sujets âgés

hospitalisés étaient : le sexe féminin, le fait de ne pas se

rappeler son traitement, sa posologie, ou la nécessité de la

prise, l’intervention de nombreux médecins, et la multiplicité

des traitements.

Cependant, cet état pathologique n’est que l’un des éléments

contributifs à un défaut d’adhésion thérapeutique. La connais-

sance de la gravité de la maladie et de l’efficacité du traite-

ment est un des déterminants favorisant l’observance du

patient. Cette donnée s’intègre dans la nécessité d’une

annonce diagnostique de qualité. Il semble difficile

22 •Annales de Gérontologie •vol 3, n° spécial 1, février 2011 •

JEAN-LUC NOVELLA,STÉPHANE SANCHEZ,MAX PRUDENT

Ann Gerontol 2011 ; 3 (n° spécial 1) : 21-7

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Tableau 1. Principaux déterminants de l’observance [13, 14].

Table 1. Main determinants of compliance [13, 14].

Déterminants

de l’observance

Caractéristiques Influence sur

l’observance

Remarques des auteurs du tableau Données actuelles

de la littérature

(CRESIF)

Sociales

Age Indirecte Attention aux 75 ans et plus Pas d’influence

directe

Sexe Indirecte Les femmes sont plus exposées parce qu’elles reçoivent

plus d’ordonnances Facteur retrouvé

Éducation Indirecte L’éducation peut influencer les valeurs

et les comportements Facteur non retrouvé

dans la littérature

Ethnie Variable La juxtaposition des facteurs de communication

et d’éducation peut influencer l’observance Non retrouvé

Isolement social Variable L’isolement social peut entraîner un manque

de motivation et une perception négative de la personne Retrouvé

Statut économique Variable Facteur second Non retrouvé

Soutien naturel Inconnue Le soutien familial est l’élément clé

Facteur associé à l’isolement social Non étudié

précisément

Physiques

Dextérité Directe La perte de dextérité cause des difficultés à manipuler

certains contenants dits sécuritaires Retrouvé

Acuité visuelle

et auditive Directe Ladiminutiondel’acuité visuelle et auditive entraîne

des difficultés de compréhension des instructions verbales

et écrites

Retrouvé

Cognitives

Capacité de mémorisa-

tion et d’apprentissage Directe La diminution de la capacité d’apprendre et de retenir

des instructions réduit l’impact de l’information Retrouvé

Psychologiques

Perception

de l’individu Directe Une attitude négative entraîne à l’égard du traitement Retrouvé

Acceptation des limites

physiques et mentales Inconnue Le refus de ses limites rend improbable l’acceptation

du traitement Non étudié

Perception de la gravité

de la maladie Directe La perception négative de la maladie et du traitement

modifie l’observance Non étudié

Maladies chroniques Directe Les traitements prolongés favorisent l’abandon Retrouvé

Gravité de la maladie Variable La connaissance de la gravité de la maladie et de

l’efficacité du traitement favorise l’observance Retrouvé

Symptômes Directe Les maladies asymptomatiques favorisent l’inobservance Retrouvé

Polypathologies Variable Non prévisibles, sauf en présence de maladies

psychiatriques où l’inobservance est constante Retrouvé

Ordonnances Directe Le patient informé de sa maladie et de son traitement

est plus enclin à faire exécuter sa prescription Retrouvé, ainsi

que la qualité

de l’explication

Contenants Variable Les contenants mal adaptés compliquent la prise

de médicaments Retrouvé

massivement

Etiquette Directe Les indications doivent être précises et complètes

pour en faciliter la compréhension Retrouvé

Nombre de

médicaments Directe Lenombred’erreurs et d’oublis est directement

proportionnel au nombre de médicaments Retrouvé

Simplicité de

l’ordonnance Directe Le nombre de doses quotidiennes va de pair avec

le nombre de médicaments Retrouvé

Effets indésirables Indirecte Le lien entre les effets indésirables et le médicament

est peu marqué Retrouvé de façon

importante

Couleur des

comprimés Inconnue La similarité physique des comprimés peut compromettre

la gestion du traitement Retrouvé, avec

en plus des questions

de taille et de goût

Milieu physique Inconnue L’aménagement non favorable à la confidentialité

diminue la communication avec le malade Non étudié

(suite)

•Annales de Gérontologie •vol 3, n° spécial 1, février 2011 •23

OBSERVANCE ET PERSISTANCE DU TRAITEMENT :PARTICULARITÉS DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

d’envisager une observance thérapeutique ou une adhésion au

traitement si le patient ne se sait ou ne se croit pas malade.

Cette annonce doit contribuer à la mise en place d’un projet

thérapeutique et d’un plan suivi, négocié avec le patient,

permettant de minorer un défaut d’adhésion au traitement.

L’isolement est également un déterminant de l’inobservance.

Celui-ci est fréquent chez le patient atteint de la maladie

d’Alzheimer dont l’observance pourrait être un indicateur de

prise en charge, notamment au niveau du soutien formel ou

informel dont il bénéficie. Aujourd’hui la population vieillit,

et c’est en vieillissant que les rapports intergénérationnels

sont les plus importants : 50 % des sujets âgés reçoivent

l’aide de leurs enfants et la même proportion de personnes

âgées aident leur descendance. Seules 20 % des personnes

aidées le sont par une aide extérieure et environ 80 % des

aidants sont des femmes. L’entourage, la prise en charge

adaptée au sein d’une institution, à domicile et généralement,

nécessitent un scénario où chaque acteur (social, médical,

familial) trouve sa place.

La presbyacousie est un phénomène fréquent, sa prévalence

élevée chez la personne âgée peut être un paramètre influen-

çant la conduite et l’adhésion au traitement. Si le lien entre la

maladie d’Alzheimer et la presbyacousie n’est pas démontré

de façon claire et fait encore débat [21], on imagine que

l’atteinte sensorielle et l’absence d’appareillage jouent un

rôle dans la communication du patient avec son aidant et le

praticien. Si l’information et la communication sont au cœur

du suivi, la presbyacousie peut être un sérieux frein à celles-ci.

Les problèmes liés à l’altération de la vision sont aussi un

écueil dans l’adhésion [22] et la persistance des anticholi-

nestérasiques. Les formes galéniques, la couleur et la poso-

logie sont aussi des facteurs de risque. Les traitements de la

maladie d’Alzheimer sont complexes à mettre en place, et

l’on imagine aisément qu’un changement dans la forme ou la

couleur des comprimés peut avoir un effet néfaste sur l’adhé-

sion. Cependant, l’absence d’étude sur le sujet rend difficile

l’établissement d’un rapport de cause à effet véritable.

Le passage en forme généricable des anticholinestérasiques

d’ici deux ans devrait permettre des études sur le sujet.

Le médicament est un des aspects du projet thérapeutique

négocié. Les traitements spécifiques de la maladie d’Alzheimer

ont fait l’objet d’une recommandation de la HAS récente [23].

On retrouve dans ces recommandations la possibilité d’instau-

rer un traitement quel que soit le stade de la maladie, après

évaluation du rapport bénéfice/risque. Cependant, il reste

recommandé dans le stade léger d’utiliser les inhibiteurs de la

cholinestérase, dans les stades modérés les anticholinestéra-

siques ou les glutamatergiques, dans les stades sévères unique-

ment les glutamatergiques. Ces recommandations sont corrélées

et étayées par trois méta-analyses [1-3], elles impliquent une

évaluation constante du rapport bénéfice/risque du traitement

dans la pathologie d’Alzheimer. Cela suppose une réévaluation

périodique du projet thérapeutique négocié.

La mise en place d’un traitement médicamenteux ne se

conçoit que sur un argumentaire bénéfice/risque en faveur

du patient. Le bénéfice des anticholinestérasiques reste limité.

Roe et al. [24] montrent lors d’une étude rétrospective que les

patients atteints de démence sous anticholinestérasique pren-

nent un traitement anticholinergique dans 33,0 % des cas ver-

sus 23,4 % pour le groupe témoin non dément. Ces données

suggèrent une prévalence de la polymédicamentation anti-

cholinergique plus élevée chez les patients déments.

Ces traitements symptomatiques peuvent également altérer la

qualité de vie des patients par leurs effets indésirables. C’est

l’un des éléments bien argumentés dans la littérature concer-

nant l’inobservance. Aussi il est nécessaire, lors de la négocia-

tion du projet thérapeutique proposé aux patients, d’aborder

ces possibles désagréments et d’envisager avec eux la

conduite pratique en cas de survenue.

Pour les anticholinestérasiques, on peut regrouper les effets

secondaires en fonction de leur fréquence attendue. Ainsi,

dans plus de 1 cas sur 100, il est possible de retrouver :

anorexie, hallucination, agitation, agressivité, diarrhée, vomis-

sements, nausées, rash cutané, crampes musculaires, inconti-

nence, fatigue, céphalées, douleurs, vertiges. Dans plus de

1 cas sur 1 000, il est possible de retrouver : convulsion,

hémorragies gastro-intestinales, ulcère gastrique, bradycardie.

Tableau 1 (suite)

Déterminants

de l’observance

Caractéristiques Influence sur

l’observance

Remarques des auteurs du tableau Données actuelles

de la littérature

(CRESIF)

Composante sociale

Médecin Directe La mauvaise relation patient-médecin favorise

l’inobservance Retrouvé

Pharmacien Directe Le pharmacien peut évaluer la fidélité au traitement Retrouvé sous forme

de conseils

Autres professionnels Directe Infirmières, diététiciens, travailleurs sociaux et autres

professionnels de la santé peuvent influencer l’attitude

du malade face à son traitement

Retrouvé

24 •Annales de Gérontologie •vol 3, n° spécial 1, février 2011 •

JEAN-LUC NOVELLA,STÉPHANE SANCHEZ,MAX PRUDENT

Ann Gerontol 2011 ; 3 (n° spécial 1) : 21-7

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Ces effets surviennent majoritairement à l’instauration du

traitement et ne durent généralement pas plus d’une semaine.

Cette mauvaise tolérance clinique peut cependant être la

source d’un défaut d’observance [25], notamment devant les

effets digestifs aigus (perte de poids, anorexie, diarrhée).

Il est aussi à souligner que dans la méta-analyse de Birks et al.

[26], les effets indésirables des traitements anticholinestéra-

siques sont responsables d’arrêt dans 18 % des cas versus

8 % dans le groupe placebo (OR = 2,32 ; IC 95 % 1,95-2,76 ;

p< 0,00001), et que la survenue d’effets indésirables est

beaucoup plus fréquente sous anticholinestérasiques que

sous placebo (OR = 2,51 ; IC 95 % 2,14-2,95 ; p< 0,00001).

La galénique utilisée peut jouer un rôle dans l’observance

des traitements. Les nouveautés récentes en matière de voie

d’administration ouvrent de nouveaux horizons en termes de

tolérance, d’adhésion et de mise en pratique pour l’aidant.

La disponibilité de formes à libération prolongée ou utilisant

la voie transdermique permet un dosage optimal par rapport

à la prise de capsule de la même molécule deux fois par jour

[27]. La prise trois fois par jour de certains traitements amé-

liore les effets d’intolérance, notamment digestive [28], mais

nécessite la présence d’un aidant plus souvent. D’autres

voies d’avenir sont à l’étude sur l’animal [29], comme des

capsules sous-cutanées à libération prolongée. Des formes à

libération continue sont actuellement en essai [30].

Les glutamatergiques utilisés dans les formes modérées à sévè-

res présente globalement une bonne tolérance. La fréquence

de survenue d’effets indésirables ne diffère significativement

pas du placebo. Dans 1 cas sur 100 on retrouve la survenue

de vertiges, céphalées, somnolence, hypertension, dyspnée,

constipation. Et dans 1 cas sur 1 000 la survenue : d’infections

fongiques, troubles de la marche, confusion, insuffisance

cardiaque, thrombose veineuse, vomissements, fatigue.

Il paraît donc nécessaire d’informer au mieux les praticiens et

acteurs de la prise en charge du patient Alzheimer concernant

la iatrogénie et son rôle dans l’inobservance [25].

Parmi le faible nombre d’études s’étant spécifiquement

intéressées à l’observance chez le sujet souffrant de maladie

d’Alzheimer, Gardette et al. dans une étude prospective [25]

ont récemment montré que la prévalence de la non-adhésion

était de 12,7 pour 100 patients traités par an (taux d’arrêt de

3,6, taux de changement de 9,1) chez les patients atteints de la

maladie d’Alzheimer. Les résultats de l’analyse multivariée

montrent que les facteurs d’inobservance entraînant un chan-

gement de thérapeutique sont les suivants : l’inefficacité des

anticholinestérasiques, un déclin cognitif rapide, une hospita-

lisation sans rapport avec la maladie d’Alzheimer et des

manifestations d’anxiété. Les facteurs de risque d’arrêt sont

les suivants : une hospitalisation avec ou sans rapport avec la

maladie d’Alzheimer, la prise de médicaments anticholiner-

giques et la perte de poids traduisant la mauvaise tolérance

digestive.

Certaines équipes ont présenté des résultats intéressants

concernant l’utilisation d’un pilulier qui serait gage d’une

adhérence au traitement de plus de 90 % [31]. Il est cepen-

dant à noter que l’assistance à la mise en place du pilulier

pourrait être la cause de ces résultats très élevés.

En somme, l’adhésion au traitement est le fruit de multiples

paramètres dont les principaux semblent être l’information du

patient et la formation de l’aidant [32], la communication dans

la relation médecin/malade, ainsi que le suivi et l’éducation

du patient comme de l’aidant. Le patient atteint d’une maladie

d’Alzheimer ou d’un syndrome apparenté est un patient

complexe. Sa prise en charge demande une évaluation perma-

nente des bénéfices/risques réalisée par le soignant, tant au

niveau de la thérapeutique que de l’ensemble des mesures

associées à la vie quotidienne.

Le caractère multifactoriel de l’adhésion relève ainsi d’une

prise en charge globale et cohérente, prenant en compte les

déterminants liés au milieu, à l’individu et aux traitements.

La persistance

La persistance peut être définie comme le fait de persister à

prendre son traitement sur un temps défini nécessaire en se

conformant à la prescription [33]. Cette notion rejoint celle

de l’adhésion au traitement en incluant la notion de tempora-

lité nécessaire au fonctionnement du traitement. Cette conti-

nuité dans la prise du traitement est nécessaire pour une

prise en charge de qualité. La persistance est donc un outil

qualitatif à part entière, dont l’importance est capitale dans la

gestion de la maladie [34]. La personne âgée, lorsque ses

attentes restent insatisfaites ou lorsque les réponses aux

questions qu’elle se pose ne sont pas apportées, présente un

plus grand risque d’interruption de traitement [35].

Les études qui s’intéressent à la persistance thérapeutique dans

la maladie d’Alzheimer sont peu nombreuses. Elles comparent

majoritairement les différents traitements disponibles [36-38].

La persistance d’un traitement anticholinestérasique à un an

semble significativement moins importante chez les plus de

80 ans. Par ailleurs, on retrouve une persistance significative-

ment plus marquée chez les patients pour lesquels un traite-

ment antidépresseur est présent au moment de l’introduction

d’un traitement spécifique [39].

1

Les facteurs explicatifs de la persistance thérapeutique

apparaissent globalement liés à ceux de l’observance. Un

anticholinestérasique prescrit par le spécialiste, impliquant

les aidants, et étant bien toléré par le patient a toutes les

chances d’être suivi dans le temps. Cela implique une prise

1

Les psychotropes n’ont pas d’effet préventif sur la survenue des TCP. Il n’est

pas recommandé de prescrire en première intention et sans évaluation préa-

lable un traitement par psychotrope, en particulier neuroleptique, en cas

d’opposition, de cris, de déambulations.

•Annales de Gérontologie •vol 3, n° spécial 1, février 2011 •25

OBSERVANCE ET PERSISTANCE DU TRAITEMENT :PARTICULARITÉS DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

7

7

1

/

7

100%