Troubles cognitifs aigus révélateurs d`un accident vasculaire cérébral

Mini-revue

Troubles cognitifs aigus révélateurs

d’un accident vasculaire cérébral

Marie Sarazin

1

, Pierre Amarenco

2

1

Fédération des maladies du système nerveux, Centre de neuropsychologie-CMRR d’IDF, hôpital de la Salpêtrière,

75013 Paris

2

Service de Neurologie et centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale, hôpital Bichat, 75018 Paris

Les manifestations les plus habituelles des troubles cognitifs

d’apparition brutale se caractérisent principalement par des

troubles de la mémoire et du langage. Un scanner cérébral doit

être réalisé en urgence, parfois suivi d’une ponction lombaire.

Les mécanismes étiologiques sont nombreux. Les causes les plus

fréquentes de déficit cognitif sont représentées par les accidents

vasculaires cérébraux. La méningoencéphalite herpétique im-

pose la mise en route d’un traitement en urgence.

Mots clés :accident vasculaire cérébral, mémoire, langage,

méningoencéphalite herpétique

Les causes les plus fréquentes de déficit cognitif d’apparition brutale

sont représentées par les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Rechercher et analyser un trouble cognitif d’apparition aiguë per-

met : 1) d’évoquer le diagnostic d’AVC surtout lorsque le trouble

cognitif est isolé sans signe moteur associé ; 2) d’apporter des arguments sur sa

localisation ; 3) de caractériser le profil évolutif et déterminer des facteurs

pronostiques ; 4) de proposer précocement une prise en charge de rééducation

orthophonique. Aux urgences, le principal diagnostic différentiel à ne pas

méconnaître est la méningo-encéphalite herpétique qui impose la mise en route

d’un traitement antiviral sans attendre.

Trouble du langage d’apparition aiguë

L’aphasie est le plus fréquent des troubles cognitifs associés à un AVC. Les

troubles du langage répondent à une sémiologie précise qui permet de caractéri-

ser le niveau du désordre neuropsychologique et ses bases neuronales anatomi-

ques.

Terminologie

On distingue trois niveaux principaux de désordre du langage.

1) Les troubles acquis de la parole renvoient à un trouble de la réalisation

motrice de l’articulation du langage par dysfonctionnement de l’appareil bucco-

phonatoire, sans atteinte du code linguistique.

Tirés à part :

M. Sarazin

Sang Thrombose Vaisseaux 2006 ;

18, n° 8 : 433-9

STV, vol. 18, n° 8, octobre 2006 433

doi: 10.1684/stv.2006.0003

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

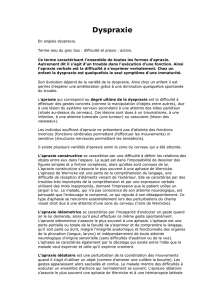

2) Les aphasies correspondent aux troubles linguistiques

proprement dits. On distingue les aphasies non fluentes qui

se caractérisent par une réduction du débit du langage

(trouble de la production) des aphasies fluentes où le débit

est normal voire exagéré (logorrhée). Le prototype de

l’aphasie non fluente est l’aphasie antérieure de Broca, le

prototype de l’aphasie fluente est l’aphasie postérieure de

Wernicke.

3) Les troubles supralinguistiques du discours correspon-

dent à une altération du fonctionnement du langage sans

atteinte linguistique [1]. Le prototype est l’aphasie dynami-

que frontale dans laquelle le débit du discours est réduit

mais correctement énoncé. L’analyse sémiologique s’ap-

puie sur les définitions suivantes :

– anomie : défaut de production de mots (ou manque de

mots) ;

– paraphasie (ou déformations linguistiques) = mots

mal prononcés ou mal attribués : paraphasie phonétique :

atteinte articulatoire (réalisation motrice finale) du langage

aboutissant à la substitution de phonèmes par des phonè-

mes proches (« ba » par « pa ») ; paraphasie phonémique :

transformation d’un mot par élision, adjonction, déplace-

ment de ses phonèmes constitutifs (« lon » pour « lion » ;

« trambour » pour « tambour » ; « hérélicotère » pour « hé-

licoptère ») ; paraphasie verbale : remplacement d’un mot

par un autre mot sans rapport de sens avec le mot cible

(« carte » pour « arbre ») ; paraphasie sémantique : rem-

placement d’un mot par un autre mot appartenant au même

champ sémantique ou ayant un sens commun (« verre » ou

« soucoupe » pour « tasse ») ;

– néologisme : déviation linguistique aboutissant à la

production d’un « faux mot », utilisé comme un mot bien

qu’il n’ait aucun sens (« tanpularte » pour « couverture ») ;

– agrammatisme et dyssyntaxie : perturbations syntaxi-

ques (absence ou réduction de l’emploi des termes gram-

maticaux) ;

– jargon : production langagière incompréhensible en

raison de la richesse des néologismes, des paraphasies et

des troubles de la syntaxe ;

– troubles de l’écriture : paragraphies graphiques, gra-

phémiques, sémantiques, verbales.

Examen des troubles du langage

L’examen des troubles du langage peut se faire rapidement

et efficacement au lit du patient. Il comporte plusieurs

étapes. Il est important de noter précisément les réponses du

patient, comme référence évolutive :

a) étude du langage spontané et en réponse à quelques

questions simples ;

b) étude de la dénomination d’objets (par exemple

l’oreiller, la montre, les lunettes, le téléphone, la poche de la

blouse, le stylo...) ou d’images (prendre un magazine à

portée de main) et de la production du langage complexe

par la construction de phrases à partir de 2 ou 3 mots

imposés (train et gare ; pain et boulanger...) ;

c) étude de la répétition de mots, puis de phrases phonéti-

quement difficiles (« le spectacle exceptionnel - j’habite

33, rue Ledru Rollin ») ou longue (« le train est arrivé à la

gare de Nevers avec plus d’une heure de retard ») ;

d) étude de la compréhension sur consignes orales simples

(« montrez-moi la fenêtre ; levez la main gauche ») et sur

consignes complexes (« fermez les yeux et tirez la langue ;

mettez la main gauche sur votre épaule droite ») ;

e) étude de la fluence verbale (« citez le maximum de mots

d’animaux en 1 minute ») ;

f) l’analyse du langage oral doit systématiquement être

complétée par une étude du langage écrit (lecture et écriture

sur le même modèle que pour le langage oral) ;

g) recherche d’une apraxie bucco-linguo-faciale par la réa-

lisation d’ordres simples tels que tirer la langue, gonfler les

joues, siffler, ou d’ordres séquentiels (tirer puis claquer la

langue puis gonfler les joues) ;

h) on recherchera également des troubles de la coordination

pneumo-articulatoire et une dysprosodie (trouble du timbre

de la voix).

Aphasie brutale

Les AVC représentent la cause la plus fréquente des apha-

sies brutales chez les adultes de plus de 45 ans [2]. Le

tableau le plus typique est celui de l’aphasie de Broca

secondaire à un accident ischémique sylvien gauche (artère

cérébrale moyenne). Les accidents hémorragiques sont res-

ponsables de tableaux cliniques souvent plus atypiques en

raison de leur siège sous-cortical et d’un possible effet de

masse initial.

Aphasie de Broca par infarctus

de l’artère cérébrale moyenne

Elle se caractérise avant tout par une réduction de la pro-

duction quantitative et qualitative du langage, s’accompa-

gnant d’une apraxie bucco-linguo-faciale et d’un déficit

moteur brachio-facial droit. Au stade initial aigu, le patient

peut être mutique ou n’être capable de fournir que des

stéréotypies verbales (« nan-nan »). Il est conscient de ses

difficultés. Dans les formes moins sévères, un manque de

mots et une anomie prédominent le tableau clinique dans le

langage spontané et dans les épreuves de dénomination. On

note également un agrammatisme avec un appauvrissement

des éléments syntaxiques. Le langage reste cependant infor-

matif. Les paraphasies phonémiques, verbales et sémanti-

ques sont nombreuses. Une dissociation automatico-

volontaire est classique, le patient étant capable de

STV, vol. 18, n° 8, octobre 2006

434

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

s’exprimer dans un contexte automatique (réponses stéréo-

typés, contexte émotionnel) alors que, sur commande, sa

production verbale devient impossible ou est très limitée.

La compréhension, bien que nettement moins perturbée,

n’est toutefois que rarement totalement intègre. On peut

ainsi constater des troubles de compréhension pour les

phrases complexes. Les troubles de la lecture et de l’écri-

ture sont congruents à ceux du langage oral.

La région infarcie se situe typiquement dans la région de

Broca : opercule frontal, partie postérieure de F2 (seconde

circonvolution frontale) et de F3 (troisième circonvolution

frontale) [3].

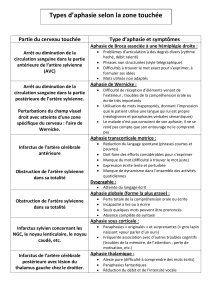

Autres tableaux cliniques

Les autres tableaux cliniques de troubles du langage d’ap-

parition aiguë secondaires à un AVC sont décrits et résumés

dans le tableau I.

Héminégligence d’apparition aiguë,

apraxie, agnosie

Terminologie et examen clinique

Héminégligence : L’héminégligence spatiale se voit après

lésion hémisphérique droite, principalement après un in-

farctus de l’artère cérébrale moyenne droite. Le patient se

comporte comme si la moitié gauche de l’espace n’existait

pas. Il n’écrit que sur la moitié droite de la page, ne désigne

que les personnes présentes dans sa chambre dans l’hémi-

champ droit par exemple. L’héminégligence est toujours

accompagnée d’une anosognosie. Le syndrome d’Anton-

Babinski associe une héminégligence spatiale, une anoso-

gnosie, une hémiasomatognosie (le patient considère que la

moitié gauche hémiplégique ne lui appartient pas, allant

jusqu’à expliquer que son propre bras paralysé qui lui est

présenté est celui du médecin), et une anosodiaphorie (in-

différence à son état). L’héminégligence spatiale est recher-

Tableau I.Principaux tableaux neurologiques avec troubles cognitifs associés à un AVC

Sémiologie Territoire vasculaire

Aphasie de Broca Aphasie non fluente

Manque de mots

Paraphasies (erreurs de prononciation

et de sélection des mots)

Agrammatisme (trouble de grammaire)

Compréhension orale mieux préservée

que la production

ACM gauche

(Région périsylvienne gauche)

Aphasie de Wernicke Langage fluent

Logorrhée avec jargon

Langage peu informatif

Compréhension très altérée

Anosognosie

ACM gauche

(région temporale sup post

et lobule pariétal inférieur)

Aphasie globale Non fluente avec mutisme

Compréhension très altérée

ACM gauche complète

Aphasie de conduction

(suit fréquemment la récupération

d’une aphasie de Broca)

Fluente

Paraphasies nombreuses,

avec tentatives d’autocorrections

Compréhension préservée

ACM gauche

(faisceau arqué)

Apraxie idéomotrice

Apraxie constructive

Réalisation des gestes imités altérée

Copie de dessins géométriques altérée

Souvent associé à une aphasie

ACM gauche

Héminégligence gauche Négligence de l’espace gauche

Hémiplégie gauche avec hémiasomatognosie

Anosognosie

HLH gauche

ACM droite

Cécité corticale Cécité + anosognosie

Conservation du réflexe photomoteur

ACP bilatérale

Syndrome de Balint Ataxie optique (impossibilité de pointer

ou d’attraper une cible sous contrôle

visuel) + apraxie optique (trouble de l’orientation

du regard) + simultagnosie (incapacité à analyser

un tout alors que les détails sont identifiés)

ACP bilatérale ou jonction ACM et ACP

(régions pariéto-occipitales)

ACM = artère cérébrale moyenne ; ACA = artère cérébrale antérieure ; ACP = artère cérébrale postérieure ; HLH = hémianopsie latérale homonyme.

STV, vol. 18, n° 8, octobre 2006 435

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

chée facilement et rapidement par la réalisation de dessins

(la partie gauche de la figure n’est pas dessinée), par le

barrage de lignes (des lignes horizontales sont dessinées sur

une feuille de longueur différente, on demande au patient

de barrer le milieu de chaque trait) et le barrage de signes

(des ronds et carrés de petites tailles sont réparties sur une

feuille, on demande au patient de barrer les ronds) qui

montreront un « oubli » de l’hémi-espace gauche de la

feuille. On peut aussi demander au patient de se représenter

mentalement une place connue de la ville et de la décrire en

s’imaginant en face d’un monument précis (il ne décrit que

l’hémi-espace droit). Enfin, l’inspection simple du patient

montre un regard tourné vers la droite, une tendance spon-

tanée à ne s’adresser que vers son côté droit. On peut

d’emblée noter que pour favoriser une rééducation précoce,

il vaut mieux se placer sur la gauche du patient et, dans les

chambres à deux lits, placer le voisin de chambre sur la

gauche du lit du patient.

Apraxie : il s’agit d’un trouble de l’action et de la com-

mande du geste, qui ne peut s’expliquer ni par une atteinte

motrice, ni par une atteinte sensorielle, ni par un trouble de

la compréhension. La lésion se situe habituellement dans la

région pariétale [4].

L’apraxie idéomotrice est la plus fréquente. Elle se définit

par une incapacité à imiter des postures sans signification

(faire un anneau avec le pouce et l’index, poser le dos de la

main sur la joue controlatérale). On peut observer des

difficultés pour les gestes symboliques (salut militaire,

signe de croix, au revoir, gronder...), lors du mime de

l’utilisation d’objet (planter un clou avec un marteau, jouer

du violon. Une dissociation automatico-volontaire est fré-

quente : le geste est bien réalisé de manière automatique

dans son contexte naturel, alors que le patient ne peut le

faire sur commande de l’examinateur. Les lésions siègent le

plus souvent dans la région pariétale gauche.

L’apraxie idéatoire se définit par une incapacité à utiliser

réellement des objets familiers (comme allumer une allu-

mette, mettre une lettre dans une enveloppe, utiliser des

ciseaux). Elle est la conséquence de lésions pariétales gau-

ches ou plus souvent, bilatérales.

L’apraxie constructive correspond à un trouble de la réali-

sation de dessins en 2 ou 3 dimensions, le plus fréquem-

ment secondaire à des lésions pariétales droites.

L’apraxie de l’habillage correspond à un trouble spécifi-

que de l’habillage. Les lésions responsables siègent habi-

tuellement dans l’hémisphère droit.

Agnosie visuelle : l’agnosie visuelle correspond à un trou-

ble de la reconnaissance d’une information visuelle par

atteinte des aires visuelles associatives occipitales, pouvant

aller jusqu’à la cécité corticale. Le patient ne peut pas

dénommer un objet présenté visuellement ni en préciser la

fonction, alors que leur dénomination par une autre entrée

sensorielle tactile, auditive ou olfactive est possible. La

description de l’image présentée se fait par le détail sans

analyse globale. C’est la simultagnosie (par ex., lors de la

présentation d’images enchevêtrées). Lors d’un infarctus

de la région vascularisée par les deux artères cérébrales

postérieures, le tableau peut aller constituer une cécité

corticale ou un syndrome de Balint (cf. tableau II).

Certaines agnosies visuelles sont spécifiques : l’agnosie

des couleurs se définit par l’incapacité à discriminer les

couleurs ou à attribuer une couleur à un objet et s’observe

après infarctus de l’artère cérébrale postérieure gauche. La

prosopagnosie se définit par l’incapacité à reconnaître des

visages alors que l’identification de la personne est possible

par la voix ou la démarche par exemple. La prosopagnosie

est secondaire à des lésions temporo-occipitales droites ou

bilatérales.

Sémiologie en fonction

du site lésionnel vasculaire

Les accidents vasculaires cérébraux sont responsables des

déficits les plus nets et les plus purs [5]. Le tableau II en

résume les principaux profils cliniques.

Troubles de la mémoire

d’installation aiguë ou subaiguë

Terminologie et examen clinique

Un AVC peut entraîner un trouble de la mémoire. Encore

faut-il s’entendre sur le terme de trouble de la mémoire. En

effet, il est maintenant bien reconnu qu’il n’y a pas une

mémoire mais des systèmes de mémoire, correspondant à

des unités fonctionnelles et neuroanatomiques déterminées

[6]. La mémoire à court terme désigne le stockage des

informations sur une durée brève et transitoire. La mémoire

à long terme, au contraire, correspond au stockage des

informations impliquant un processus de consolidation

mnésique correspondant à la formation d’une trace mnési-

que. Une amnésie antérograde se définit par une altération

de la mémorisation de nouveaux souvenirs, depuis l’instal-

lation de l’événement causal. Une amnésie rétrograde se

définit par une incapacité à se souvenir d’éléments anciens,

antérieurs à l’événement causal. On peut aussi distinguer la

mémoire, en fonction de son contenu, en mémoire verbale

qui est plutôt sous la dépendance de l’hémisphère gauche et

mémoire non verbale (visuospatiale) qui est plutôt sous la

dépendance de l’hémisphère droit ; ou encore en mémoire

épisodique (mémoire d’événements factuels) et mémoire

sémantique (mémoire des faits généraux). Enfin, on peut

distinguer la mémoire en fonction du traitement de l’infor-

STV, vol. 18, n° 8, octobre 2006

436

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Tableau II.Batterie rapide d’évaluation frontale (BREF, d'après B. Dubois et al., 1997)

1. Similitudes (élaboration conceptuelle)

« En quoi se ressemblent :

•Une banane et une orange

(aider le patient en cas d’échec total :

« elles ne se ressemblent pas » ou partiel : « elles ont toutes les deux une peau », en disant : « une orange et une banane sont toutes les deux

des ... » ; ne pas aider le patient pour les deux items suivants),

•Une table et une chaise,

•Une tulipe, une rose et une marguerite ?»

Cotation : seules les réponses catégorielles (fruits, meubles, fleurs) sont considérées comme correctes. 3 réponses correctes=3;

2 réponses correctes=2;1réponse correcte=1;aucune réponse correcte = 0 /3

2. Evocation lexicale (flexibilité mentale)

« Nommez le plus possible de mots différents, par exemple des animaux, des plantes, des objets, mais ni prénoms,

ni noms propres, commençant par la lettre « S ». »

Si le patient ne donne aucune réponse pendant les 5 premières secondes, lui dire :

« par exemple serpent ». Si le patient fait des pauses de plus de 10 secondes, le stimuler après chaque pause en lui disant

« n’importe quel mot commençant par la lettre S ».

Cotation : le temps de passation est de 60 secondes ; les répétitions de mots, les variations sur un même mot (sifflet, sifflement), les noms et

prénoms ne sont pas comptés comme des réponses correctes. Plus de 10 mots=3;de6à10mots=2;de3à5mots=1;moinsde

3 mots = 0 /3

3. Comportement de préhension (autonomie environnementale)

L’examinateur est assis en face du patient dont les mains reposent sur les genoux, paumes ouvertes vers le haut.

L’examinateur approche doucement les mains et touche celles du patient, pour voir s’il va les saisir spontanément si le patient les prend, lui

demander : « maintenant, ne prenez plus mes mains ».

Cotation :lepatientneprendpaslesmainsdel’examinateur=3;lepatienthésite ou demande ce qu’il doit faire=2;lepatient prend les

mains de l’examinateur, après que celui-ci lui ait demandé de ne pas le faire = 0 /3

4. Séquences motrices (programmation)

« Regardez attentivement ce que je fais ».

L’examinateur assis en face du patient exécute seul trois fois avec sa main gauche la séquence de Luria « tranche-poing-paume ».

« Maintenant, vous allez exécuter avec votre main droite cette séquence, d’abord en même temps que moi, puis

seul ».

L’examinateur effectue alors trois fois la séquence avec sa main gauche en même temps que le patient, puis lui dit : « continuez ».

Cotation : le patient exécute seul 6 séquences consécutives correctes=3;lepatient exécute seul au moins 3 séquences consécutives

correctes=2;lepatientéchoueseul,maisexécute 3 séquences consécutives correctes en même temps que l’examinateur=1;lepatient ne

peut exécuter 3 séquences consécutives correctes, même avec l’examinateur = 0 /3

5. Consignes conflictuelles (sensibilité à l’interférence)

« Lorsque je tape une fois, vous devez taper deux fois ». Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur

lui fait réaliser une séquence de trois essais : 1-1-1.

« Lorsque je tape deux fois, vous devez taper une fois ».

Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait réaliser

Une séquence de trois essais : 2-2-2. La séquence proposée est la suivante : 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2

Cotation :aucuneerreur=3;1ou2erreurs=2;plusdedeuxerreurs=1;lepatienttapelemême nombre de coups que l’examinateur

au moins 4 fois consécutives = 0 /3

6. Go-No Go (contrôle inhibiteur)

“Lorsque je tape une fois, vous devez taper une fois”.

Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait réaliser une séquence de trois essais : 1-1-1

« Lorsque je tape deux fois, vous ne devez pas taper ».

Pour s’assurer que le patient a bien compris la consigne, l’examinateur lui fait réaliser une séquence de trois essais : 2-2-2. La séquence

proposée est la suivante : 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2.

Cotation :aucuneerreur=3;1ou2erreurs=2;plusdedeuxerreurs=1;lepatienttapelemême nombre de coups que l’examinateur

au moins 4 fois consécutives = 0 /3

SCORE TOTAL = /18

STV, vol. 18, n° 8, octobre 2006 437

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

7

7

1

/

7

100%