Migraine et génétique : quoi de neuf depuis le chromosome 19 dans

La Lettre du Neurologue - Supplément Céphalées au n° 6 - vol. VII - juin 2003 7

1

1.

.Depuis l’identification de mutations d’un gène codant

pour un canal calcique sur le chromosome 19 dans cer-

taines familles de migraine hémiplégique, quelles autres

anomalies génétiques ont été retrouvées ?

La migraine hémiplégique familiale est la seule variété monogé-

nique, autosomique dominante, de migraine. Dans une famille,

tous les membres affectés sont porteurs de la même mutation et

un parent (père ou mère) atteint transmet un gène muté et donc

la maladie à 50 % de ses enfants. Un premier gène a été localisé

en 1993 sur le chromosome 19, puis identifié en 1996 comme

étant CACNA1A (Calcium Channel Alpha-1A) qui code pour la

sous-unité alpha-1A des canaux calciques neuronaux dépendant

du voltage de type P/Q. CACNA1A n’est pas le seul gène de la

migraine hémiplégique familiale. En effet, il a été démontré que

cette affection était hétérogène sur le plan génétique, plusieurs

gènes différents étant impliqués dans plusieurs groupes de

familles (tableau et figure 1). Le gène CACNA1A situé sur le

chromosome 19 est muté dans environ 50 % des familles. Un

autre gène, localisé en 1997 sur le chromosome 1, est muté dans

environ 20 % des familles. Enfin, 30 % des familles ne sont liées

ni au chromosome 19, ni au chromosome 1, démontrant l’exis-

tence d’au moins un troisième gène responsable. Le gène loca-

lisé sur le chromosome 1 a été identifié début 2003. Il s’agit

d’ATP1A2 qui code pour la sous-unité α2 d’une pompe Na+/K+

ATP dépendante. Cette protéine membranaire est fortement

exprimée dans les neurones, les astrocytes et les cellules muscu-

laires. Il s’agit d’une pompe qui utilise l’énergie de l’ATP pour

faire entrer contre les gradients transmembranaires du potassium

dans la cellule en échange de sodium. Elle intervient dans le

maintien du potentiel membranaire. Deux mutations du gène

Migraine et génétique : quoi de neuf depuis

le chromosome 19 dans la migraine hémiplégique familiale ?

1

1.

.

Depuis l’identification de mutations d’un gène codant pour un canal calcique

sur le chromosome 19 dans certaines familles de migraine hémiplégique,

quelles autres anomalies génétiques ont été retrouvées ?

2.

2.

Existe-t-il des différences cliniques entre les familles liées au chromosome 19

et celles liées aux autres loci ?

3.

3.

Pouvez-vous rappeler le type de dysfonctionnement du canal calcique lié aux mutations du gène CACNA1A

sur le chromosome 19 ?

4.

4.

Que sait-on des autres gènes de la migraine hémiplégique familiale ?

5.

5.

A-t-on idée du mécanisme par lequel une mutation d’un canal ionique peut provoquer des phénomènes

de migraine hémiplégique ?

6.

6.

Faut-il systématiquement à l’heure actuelle faire une analyse génétique chez un patient atteint de migraine

hémiplégique familiale ?

7

7.

.

Y a-t-il des différences cliniques entre la migraine hémiplégique familiale et la migraine hémiplégique

sporadique ? Connaît-on les prévalences respectives de ces deux types de migraine ?

8.

8.

Parmi les patients souffrant de migraine hémiplégique, connaît-on la prévalence de ceux qui souffrent en

plus de leur crises hémiplégiques de crises sans aura et de crises avec aura typique sans déficit moteur ?

9.

9.

A-t-on progressé dans la génétique de la migraine sans aura et de la migraine avec aura ? Une responsabilité

du chromosome 19 a-t-elle été recherchée ? Quels sont les arguments pour penser que ces deux types de

migraine ont une transmission génétique similaire ou au contraire différente ?

Les questions du neurologue

●

●H. Massiou*

* Service de neurologie, hôpital Lariboisière, Paris.

** Urgences céphalées, hôpital Lariboisière, Paris.

Les réponses du généticien

●

●

A. Ducros**

DIALOGUE

La Lettre du Neurologue - Supplément Céphalées au n° 6 - vol. VII - juin 2003

8

ATP1A2 ont été identifiées dans deux familles atteintes de

migraine hémiplégique. Les analyses électrophysiologiques ont

démontré que ces deux mutations étaient responsables d’une

haploinsuffisance, les sous-unités mutées étant non fonction-

nelles.

Ces données confirment que la migraine hémiplégique familiale

est liée à une perturbation des flux ioniques membranaires neuro-

naux avec hyperexcitabilité.

2.

2. Existe-t-il des différences cliniques entre les familles

liées au chromosome 19 et celles liées aux autres loci ?

Plusieurs études ont comparé l’expression clinique de la migraine

hémiplégique familiale entre les familles liées au chromosome

19, les familles liées au chromosome 1 et les familles qui ne sont

liées à aucun de ces deux loci. Avant l’ère de la génétique, les cli-

niciens avaient déjà distingué deux formes cliniques. La forme

la plus fréquente est la migraine hémiplégique pure qui touche

80 à 85 % des familles et dans laquelle l’examen clinique entre

deux crises est strictement normal chez tous les patients. La

seconde forme clinique est la migraine hémiplégique avec signes

cérébelleux permanents qui touche 15 à 20 % des familles et dans

laquelle certains patients atteints de migraine hémiplégique ont

de façon permanente un nystagmus et/ou une ataxie de sévérité

variable. Les études de corrélations génotype/phénotype ont

montré que ces deux formes cliniques correspondaient à des

formes génétiques distinctes. En effet, toutes les familles de

migraine hémiplégique avec signes cérébelleux permanents sont

liées au chromosome 19 et donc à des mutations du gène

CACNA1A. Au contraire, la migraine hémiplégique pure est

hétérogène sur le plan génétique avec un premier groupe de

familles liées au chromosome 19 et donc à des mutations de

CACNA1A,un deuxième groupe de familles liées au chromo-

some 1 et un troisième groupe de familles non liées à ces deux

loci. Les mutations du gène CACNA1A responsables de migraine

hémiplégique avec signes cérébelleux sont différentes des muta-

tions responsables de migraine hémiplégique pure. Enfin, les

familles liées au chromosome 1 sont caractérisées par une péné-

trance plus faible de la maladie, c’est-à-dire une fréquence plus

élevée de sujets porteurs du gène muté mais n’ayant pas de crise

de migraine hémiplégique.

3.

3. Pouvez-vous rappeler le type de dysfonctionnement

du canal calcique lié aux mutations du gène CACNA1A

sur le chromosome 19 ?

Quinze mutations différentes du gène CACNA1A ont été identi-

fiées à ce jour dans différentes familles de migraine hémiplé-

gique (figure 2). Toutes ces mutations sont de type faux-sens,

entraînant une substitution d’un seul des 2 500 acides aminés

qui composent la sous-unité protéique alpha-1A. Toutes les

mutations sont situées près du pore ionique du canal. Les études

électrophysiologiques comparant les courants calciques produits

par les sous-unités mutées aux courants normaux ont montré que

ces mutations modifiaient la cinétique des courants calciques.

Ces changements sont probablement à l’origine d’une modifi-

cation de l’excitabilité neuronale.

DIALOGUE

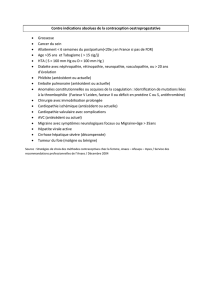

Type de migraine Chromosome Gène

MHF avec signes cérébelleux 19p13 CACNA1A

MHF pure 19p13 CACNA1A

MHF pure 1q21-q23 ATP1A2

1q31

MA 19p13.2 Distinct

de CACNA1A

MA 4q24 ?

MA/MSA 1q ?

MA/MSA Xq24-q28 ?

Tableau. Loci et gènes de susceptibilité identifiés dans la migraine

hémiplégique familiale (MHF) et la migraine avec aura (MA).

Figure 1. Hétérogénéité génétique de la migraine hémiplégique familiale.

Figure 2. Mutations de CACNA1A responsables de MHF.

Le gène CACNA1A code pour la sous-unité

α

1A des canaux calciques P/Q

représentée sur cette figure. La sous-unité est située dans la membrane cellu-

laire et comporte quatre domaines répétés constitués de six segments trans-

membranaires et d’une boucle “P” pour pore. Les quatre boucles “P”

se replient et tapissent la partie interne du pore calcique. Les mutations

responsables de MHF pure sont représentées par des ronds violets. Les

mutations responsables de MHF avec signes cérébelleux sont représentées

par des étoiles roses. Toutes ces mutations altèrent des parties fonction-

nelles importantes du canal, proches du pore ionique.

La Lettre du Neurologue - Supplément Céphalées au n° 6 - vol. VII - juin 2003 9

4.

4. Que sait-on des autres gènes de la migraine hémiplé-

gique familiale ?

Le gène CACNA1A sur le chromosome 19 est un canal calcique.

Le gène ATP1A2 situé sur le chromosome 1 est une pompe

NA+/K+. Les deux gènes identifiés pour l’instant dans la migraine

hémiplégique codent donc pour des canaux ioniques. L’argument

le plus fort en faveur de l’implication de canaux ioniques dans

les migraines hémiplégiques familiales non liées au chromo-

some 19 ou au chromosome 1 est clinique : ce sont des affections

paroxystiques et la plupart des autres maladies neurologiques

paroxystiques héréditaires sont des canalopathies comme les

ataxies épisodiques, les paralysies périodiques hyper- ou hypo-

kaliémiques et certaines épilepsies. Dans ces maladies, une

mutation d’un canal ionique entraîne une hypo- ou une hyper-

excitabilité neuronale (ataxie épisodique, épilepsie) ou muscu-

laire (paralysies périodiques) responsable des crises.

5.

5. A-t-on idée du mécanisme par lequel une mutation

d’un canal ionique peut provoquer des phénomènes de

migraine hémiplégique ?

Les canaux ioniques jouent un rôle essentiel dans le contrôle

de l’excitabilité cellulaire. Les mutations de CACNA1A et

d’ATP1A2 perturbent cette excitabilité. On peut donc émettre

l’hypothèse que les neurones des patients ont une excitabilité

modifiée, mais on ne sait pas comment cette anomalie conduit à

des crises de migraine avec aura motrice. Il est possible que cette

anomalie de l’excitabilité favorise le phénomène de dépression

corticale envahissante. En effet, plusieurs études d’imagerie ont

suggéré que la dépression corticale envahissante était à l’origine

de l’aura chez des patients atteints de migraine avec aura non

hémiplégique. Mais il n’a pas encore été démontré que ce même

phénomène se produisait lors des crises de migraine hémiplégique.

6.

6. Faut-il systématiquement à l’heure actuelle faire une

analyse génétique chez un patient atteint de migraine

hémiplégique familiale ?

La réponse est claire : il n’y a pas de nécessité ni d’utilité à faire

un diagnostic génétique chez un patient atteint d’une forme

typique de migraine hémiplégique familiale. Le diagnostic de

cette affection reste clinique, fondé sur la mise en évidence par

l’interrogatoire de crises de migraine avec aura motrice chez le

patient et chez au moins un de ses apparentés au premier degré

et sur la normalité des examens complémentaires.

7

7.

.Y a-t-il des différences cliniques entre la migraine hémi-

plégique familiale et la migraine hémiplégique spora-

dique ? Connaît-on les prévalences respectives de ces

deux types de migraine ?

La prévalence de la migraine avec aura motrice est voisine de

1 à 2 pour 1 000 dans la population générale. Récemment, une

étude de population danoise a identifié 147 patients atteints de

migraine hémiplégique familiale sur 5,2 millions d’habitants, ce

qui donne une prévalence de 3 pour 10 000. Les cas non fami-

liaux de migraine hémiplégique se répartissent en deux groupes.

Certains sont liés à une mutation autosomique dominante d’un

des gènes de la migraine hémiplégique familiale (mutation de

novo absente chez les parents biologiques ou mutation transmise

par un des parents porteur sain). D’autres cas sporadiques se rap-

prochent des variétés plus habituelles de migraine avec aura et

sont d’origine multifactorielle avec intrications de facteurs envi-

ronnementaux et de facteurs génétiques complexes.

8.

8. Parmi les patients souffrant de migraine hémiplégique,

connaît-on la prévalence de ceux qui souffrent en plus

de leurs crises hémiplégiques de crises sans aura et de

crises avec aura typique sans déficit moteur ?

De 10 à 60 % (selon les études) des patients atteints de migraine

hémiplégique familiale ont aussi des crises de migraine avec aura

non motrice. Cette prévalence est plus élevée que dans la popu-

lation générale. En revanche, seulement 10 à 20% ont aussi des

crises de migraine sans aura, ce qui n’est pas plus élevé que dans

la population générale.

9.

9. A-t-on progressé dans la génétique de la migraine sans

aura et de la migraine avec aura ? Une responsabilité du

chromosome 19 ou du chromosome 1 a-t-elle été recher-

chée ? Quels sont les arguments pour penser que ces

deux types de migraine ont une transmission génétique

similaire ou au contraire différente ?

Les études épidémio-génétiques les plus récentes ont montré que

la migraine sans aura et la migraine avec aura étaient des affec-

tions polygéniques, à transmission génétique complexe. Plu-

sieurs mutations dans plusieurs gènes différents sont nécessaires

chez un même patient pour que le phénotype migraineux appa-

raisse. Ces facteurs génétiques interagissent avec des facteurs

environnementaux dont le poids est plus important dans la

migraine sans aura que dans la migraine avec aura. Le gène

CACNA1A situé sur le chromosome 19 n’est probablement pas

impliqué dans les variétés plus habituelles de migraine. En

revanche, différentes études ont mis en évidence plusieurs loci

de susceptibilité à la migraine, en particulier la migraine avec

aura, sur le chromosome 4, le chromosome 19 (différent du

locus de la migraine hémiplégique familiale), sur le chromosome

X et peut-être le chromosome 1 (tableau). Aucun des gènes

mutés situés au sein de ces loci de susceptibilité n’a encore été

identifié.

L’implication du gène ATP1A2 n’a pas encore été analysée dans

la migraine sans ou avec aura. ■

Imprimé en France - Point 44 - 94500 Champigny-sur-Marne - Dépôt légal : à parution. © février 1997 - ALJAC S.A. Locataire gérant de Edimark SA.

Les articles publiés dans La Lettre du Neurologue le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

1

/

3

100%