l`usage hors notice des médicaments et son influence sur le temps d

L’USAGE HORS NOTICE DES MÉDICAMENTS ET SON INFLUENCE

SUR LE TEMPS D’ATTENTE

Les médicaments utilisés chez les animaux producteurs de denrées alimentaires peuvent y

générer des résidus. Ces traces de substances actives peuvent causer des effets divers et

nuisibles pour la santé humaine, par exemple des troubles de la reproduction, des allergies,

de la cancérogenèse… La prise en compte de la sécurité alimentaire constitue donc un

élément important dans la procédure d’enregistrement d’un médicament à usage vétérinaire

destiné aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Lorsqu’un médicament est utilisé

selon le RCP1, c’est-à-dire chez les espèces cibles, pour les indications validées et les doses

mentionnées, ainsi qu’en respectant les temps d’attente, les risques pour l’homme devraient

être négligeables. L’usage hors notice2 d’un médicament, à savoir un usage s’écartant des

recommandations du RCP, est autorisé dans la communauté européenne sous certaines

conditions déterminées par le « système de la cascade »3.

Après avoir rappelé comment est déterminé le temps d’attente d’un médicament à usage

vétérinaire, le présent article montre en quoi un usage hors notice peut influencer ce

paramètre.

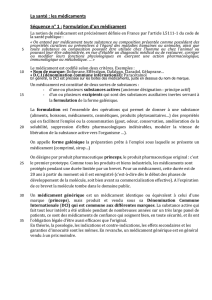

Le temps d’attente

Le temps d’attente d’un médicament est déterminé en fonction de la valeur LMR (Limite

Maximale de Résidus) de la substance pharmacologiquement active du médicament, définie

pour l’espèce cible. Dans l’Union européenne, les LMR sont définies par Règlement

(Règlement CEE n° 2377/90). Les médicaments à usage vétérinaire destinés aux animaux

producteurs de denrées alimentaires ne peuvent être enregistrés en Europe que si leur(s)

substance(s) active(s) est (sont) reprise(s) dans les annexes I, II ou III de ce Règlement4.

La LMR d’une substance active est déterminée en fonction:

- d’études toxicologiques et pharmacologiques examinant la toxicité de la substance et

de ses métabolites => « safety file » ;

- d’études de déplétion examinant le comportement de la substance et de ses

métabolites dans l’animal cible => « residue file » (European Commission 2005)

Ces dernières études identifient les résidus importants, en particulier le résidu marqueur

servant aux recherches en cas de contrôle.

Les études toxicologiques et pharmacologiques déterminent notamment. un niveau NOEL

(No Observed Effect Level) ou LOEL (Lowest Observed Effect Level). Il s’agit de la dose

située juste en dessous du seuil de toxicité chez l’animal d’expérience et pour le paramètre

les plus sensibles. Pour l’extrapolation des animaux d’expérience vers l’homme, le NOEL ou

LOEL est divisé par un facteur de sécurité (SF Safety Factor). Le résultat obtenu forme la

DJA5 (Dose Journalière Admissible). Il s’agit de la quantité de résidus6 pouvant être ingérée

1 Résumé des Caractéristiques du Produit, ou notice scientifique

2 Encore appelé “usage hors-RCP” ou “extralabel use”

3 Directive 2001/82/CE modifiée par la Directive 2004/28/CE, art. 10 et 11

4 Outre les substances possédant une valeur LMR (Annexes I et III), il y a celles dont on admet que le risque pour le consommateur est

tellement faible qu’elles ne nécessitent pas de LMR (Annexe II).

5 Pour la plupart des substances antimicrobiennes, la DJA est déterminée sur base de tests de sensibilité effectués sur des micro-

organismes pertinents présents dans la flore intestinale humaine.

Folia veterinaria

2

quotidiennement et sans risque par le consommateur, durant toute la durée de sa vie, tenant

compte des données connues à ce jour. La somme de tous les résidus ingérés

quotidiennement par l’homme via la ration alimentaire ne peut donc pas dépasser la DJA.

C’est la raison pour laquelle la DJA est répartie dans les différentes denrées (viande ou

poisson, lait, œuf, miel), tenant compte de la quantité7 ingérée quotidiennement pour chacune

d’elles. La concentration ainsi obtenue constitue ce que l’on appelle la LMR (Limite

Maximale de Résidus) (voir aussi Volume 8 Notice to applicants and guideline Veterinary

medicinal products: Establishment of maximum residu limits (MRL) for residues of

veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin. (October 2005))

Ce paramètre sert de base pour le calcul du temps d’attente. Ce dernier est la période séparant

la dernière administration du médicament vétérinaire de l'obtention des denrées alimentaires

provenant du sujet traité (viande, lait, œufs, miel) afin de garantir qu'elles ne contiennent pas

de résidus en quantités supérieures aux LMR. Pratiquement, après l’administration d’un

médicament à des animaux cibles, l’évolution chronologique de la teneur en résidus dans les

différents tissus est déterminée. L’analyse statistique de ces données aboutit au calcul du

temps d’attente (méthode de régression linéaire) (EMEA 1995).

Le temps d’attente, repris dans le RCP d’un médicament, est spécifique de cette préparation

et a été calculé pour les tissus de l’espèce cible et tenant compte de la dose, de la voie

d’administration et de la durée du traitement mentionnées dans le RCP.

Les valeurs LMR sont également utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires d’origine

animale, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de quantités dangereuses de résidus de

médicaments avant d’être introduites dans la chaîne alimentaire.

Facteurs influençant la durée des temps d’attente

Le temps d’attente nécessaire pour faire baisser la teneur en substance active et/ou de ses

métabolites dans les tissus d’animaux producteurs d’aliments jusqu’à des concentrations

jugées sûres pour le consommateur, dépend de la dose, de la voie d’administration, de la

formulation, de la vitesse à laquelle ces substances sont éliminées du corps de l’animal et de

la LMR (Gehring R. et al., 2006). Un usage hors notice du médicament, s’écartant des

spécifications mentionnées dans le RCP, modifie en conséquence un ou plusieurs des

facteurs précités et peut donc influencer le temps d’attente.

Usage du médicament pour une indication non reprise dans la notice

Des facteurs physiologiques, comme l’âge ou le stade de lactation, ou pathologiques peuvent

modifier la vitesse de déplétion d’une substance et influencer ainsi le temps d’attente.

L’analyse des mécanismes pouvant conduire à cette situation sort du cadre de cet article. Par

exemple, les infections ou les inflammations peuvent conduire à l’inhibition ou l’induction

d’enzymes hépatiques (Morgan ET, 2001). Les variations du métabolisme qui peuvent en

découler modifient la demi-vie tissulaire, ce qui n’est pas sans conséquences pour le temps

d’attente (Riviere JE et al. 1998). On ne peut définir avec précision dans quelle mesure la

demi-vie tissulaire pourrait être prolongée (Gehring R. et al., 2006). Riviere et al. (1998)

6 La teneur en résidus dans les tissus est mesurée selon une méthode d’analyse standardisée et validée se basant sur un résidu

marqueur. Il peut s’agir de la substance active elle-même (molécule-mère ou parent drug), d’un ou plusieurs de ses métabolites, ou

encore d’une combinaison de ces derniers.

7 Ces quantités sont fixées arbitrairement et répartissent ainsi la consommation quotidienne : 500 g de viande (tissu musculaire, graisse,

foie, rein) ou 300 g de poisson + 1,5 kg de lait + 100 g d’œufs + 20 g de miel.

3

précisent que la plupart des infractions aux valeurs de LMR résultent de l’utilisation d’un

médicament chez des animaux souffrant d’une maladie n’étant pas reprise dans les

indications du RCP. On peut se demander si la conclusion de Rivière et al. est pertinente dans

tous les cas. En effet, il faut noter que les temps d’attente sont déterminés chez des animaux

sains et que la composante pathologique n’est pas prise en compte lors de leur détermination.

D’une manière générale, une nouvelle indication aura un impact majeur sur le temps

d’attente, tout particulièrement lorsque la maladie visée altère la distribution et l’élimination

du principe actif.

Cet écart par rapport au RCP est accepté dans le cadre du système de la cascade moyennant

une adaptation des temps d’attente minimaux dont les principes sont repris dans la

conclusion.

Administration d’un médicament à une espèce non cible

Au sein de l’Union européenne, une substance active ne peut être administrée à un animal

producteur d’aliments qu’à la condition qu’elle soit reprise dans les annexes I, II ou III du

Règlement CEE/2377/90 évoqué ci-dessus. Ainsi, on ne peut administrer un médicament

enregistré exclusivement pour des animaux de compagnie sans avoir vérifié préalablement

que toutes les substances actives soient bien reprises dans l’une des annexes précitées. La

nature des denrées alimentaires produites doit aussi être prise en compte. Ainsi, lorsque des

médicaments destinés à des bovins ou des poussins de chair sont administrés respectivement

à des bovins producteurs de lait ou des poules pondeuses, il est nécessaire de vérifier que les

substances actives peuvent effectivement être administrées à des animaux produisant

respectivement du lait et des œufs destinés à la consommation humaine, c’est-à-dire que des

valeurs de LMR existent pour ce type de denrées alimentaires. Il semblerait que ces règles

strictes, applicables aux nouveaux médicaments au moment de la demande de mise sur le

marché par le laboratoire pharmaceutique, puissent être assouplies dans le cadre de la

cascade étant donné son caractère exceptionnel. Le fait de disposer d’une LMR chez une

espèce destinée à la consommation pourrait suffire pour justifier l’usage d’un médicament

chez d’autres espèces. Il s’agit néanmoins d’une interprétation qui mériterait d’être clarifiée

par les autorités. Les particularités métaboliques des diverses espèces justifient cette attitude.

Selon l’espèce animale, une substance peut être métabolisée via diverses voies métaboliques,

ce qui entraîne des résidus de nature différente. La présence imprévue d’un métabolite

toxique spécifique chez une espèce animale serait relativement rare (Craigmill AL et al.,

2004; EMEA 1997) mais des particularités métaboliques pourraient engendrer des résidus

marqueurs différents, spécifiques des espèces animales étudiées. Aux Etats-Unis, l’utilisation

d’ivermectine est notamment autorisée chez le cheval, le bovin, le porc, le mouton, la chèvre

et la dinde. Le résidu marqueur pour les mammifères cités est l’ivermectine (parent drug ou

molécule-mère) alors que le résidu marqueur pour la dinde est le sulfone (métabolite)

(Craigmill AL et al., 2004). Il est cependant rare que des résidus marqueurs de substances

dont l’usage est autorisé chez des animaux destinés à la consommation diffèrent selon

l’espèce (Craigmill AL et al., 2004; EMEA 1997). Craigmill AL et al. (2004) imputent ceci

au fait que les substances donnant lieu à des marqueurs différant selon l’espèce ne sont pas

développées car cela exigerait des études toxicologiques supplémentaires et hausserait

considérablement le coût du développement du médicament.

4

La variabilité de la pharmacocinétique d’un principe actif chez diverses espèces explique que

le temps d’attente varie en fonction du type d’animal traité (Craigmill AL et al., 2004). Ainsi,

bien que les LMR pour le foie, la graisse et les reins chez le bovin et le porc soient

identiques, la différence des temps d’attente établis chez ces deux espèces après une injection

sous-cutanée d’ivermectine est liée à la différence des volumes de distribution

(concentrations initiales au niveau des tissus), alors que les demi-vies tissulaires chez ces

deux espèces animales sont du même ordre de grandeur (Craigmill AL et al., 2004).

L’information fournie par la littérature scientifique et l’extrapolation entre les différentes

espèces basée sur des paramètres allométriques8 donnent une idée des paramètres

pharmacocinétiques (Craigmill AL, 2004). Par exemple, dans le cas des substances éliminées

principalement par filtration glomérulaire, la demi-vie d’élimination présente de fortes

similitudes allométriques quelle que soit la taille du corps (Craigmill AL, 2004, Lin JH.,

1998). En revanche, les substances métabolisées par le foie montrent des cinétiques très

différentes en fonction de l’espèce. Les demi-vies sont en général plus courtes chez les

espèces cibles plus petites (Riviere J. E. et al., 1998 ). Par conséquent, l’application à un

mouton d’un temps d’attente mentionné dans le RCP pour un bovin aurait théoriquement peu

de chances d’entraîner des résidus, à moins que ces deux espèces ne métabolisent

différemment la substance (Riviere J. E. et al., 1998).

Ces considérations permettent de formuler des recommandations dans le cadre de la cascade

thérapeutique. Etant donné que les circonstances physiologiques ou pathologiques

influencent moins les paramètres pharmacocinétiques que l’espèce cible, il serait préférable,

si possible, d’opter en premier lieu pour des médicaments ayant été enregistrés pour l’espèce

cible à traiter mais éventuellement pour une indication différente plutôt que de se tourner

d’emblée vers des préparations destinées à d’autres espèces (Gehring, 2006).

Modification de la dose prescrite dans le RCP

L’augmentation de la dose, la modification de l’intervalle de dosage ou de la durée de

traitement peuvent engendrer une concentration plus élevée de la substance active ou de ses

métabolites dans les tissus comestibles. Lorsque les paramètres cinétiques se déroulent selon

une réaction linéaire et non saturable, la vitesse de déplétion de la substance reste inchangée.

La valeur LMR demeure, quant à elle, évidemment identique. Néanmoins, la quantité de

substances à éliminer étant plus grande, le temps d’attente sera plus long. Prenons comme

point de référence la demi-vie d’élimination (t1/2). Lorsqu’une dose est doublée, la

concentration tissulaire initiale sera également deux fois plus importante que celle obtenue

lorsque la posologie normale est respectée. Cette dernière concentration sera atteinte après

une période égale à la t1/2 dans le compartiment tissulaire. Ensuite, la cinétique devient

identique, indépendamment de la dose administrée. Ceci signifie que le temps d’attente devra

être augmenté d’une t1/2 tissulaire, sous condition de la linéarité de la cinétique (temps

d’attente adapté = temps d’attente de la notice + t1/2 tissulaire) (Riviere et al., 1998). Il est à

noter que cette condition n’est pas systématiquement respectée et est à évaluer au cas par cas.

Le temps d’attente dans le RCP équivaut généralement à 5 à 10 fois la demi-vie tissulaire. Le

doublement d’une dose signifie donc l’augmentation de 10 à 20% du temps d’attente (Riviere

et al., 1997).

L’administration d’une dose, par conséquent d’un volume plus important que celui

recommandé modifie également la cinétique d’absorption au niveau du site d’injection.

(Gehring et al., 2006). En augmentant le rapport entre le volume injecté et la surface en

8 L’étude allométrique peut aussi servir à déterminer une dose par ex.

5

contact avec les tissus de l’animal, la vitesse d’absorption devient plus faible ce qui favorise

une plus longue rémanence des résidus au niveau du site d’injection. C’est pourquoi le

volume injecté ne peut pas dépasser le volume maximal équivalant à la dose du RCP. Il est

préférable de multiplier les sites d’injection.

La littérature et les RCP (Résumé des Caractéristiques du produit, ou notices scientifiques)

peuvent éventuellement fournir les connaissances pharmacocinétiques nécessaires à

l’ajustement d’un temps d’attente. Néanmoins, la modification de la posologie n’est pas

reprise telle quelle dans le système de la cascade réglant l’usage hors notice des médicaments

dans l’Union européenne, même si, dans de nombreux cas, une indication différente que celle

mentionnée dans la notice nécessitera l’ajustement de la dose.

Modification d’une voie d’administration

La modification de la voie d’administration peut modifier l’évolution de la concentration

plasmatique et tissulaire. Des réactions tissulaires et des différences d’irrigation sanguine

peuvent influencer l’absorption. Une absorption plus lente ou plus rapide modifiera la

présence de résidus dans les tissus (Gehring et al., 2006). Un médicament est d’ailleurs plus

qu’une simple substance active. La forme galénique et la composition qualitative et

quantitative peuvent influencer la déplétion tissulaire et le temps d’attente en fonction de la

voie d’administration choisie (Baynes et al., 2000). Le résultat d’une modification de la voie

d’administration est variable et imprévisible (Gehring et al., 2006).

Le système de la cascade ne fait pas mention d’une telle déviation par rapport au RCP. Celle-

ci n’est donc pas autorisée en principe.

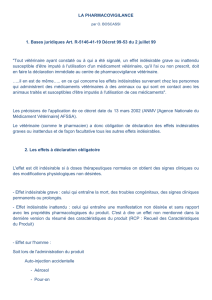

Usage simultané de plusieurs médicaments

L’usage simultané de médicaments ou leur ingestion en même temps que certaines

composantes alimentaires (p. ex. le lait avec de la doxycycline) peuvent engendrer des

interactions dont les effets peuvent être pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques.

Les substances actives sont liées, à des degrés divers, à des protéines plasmatiques. Seule la

molécule non liée diffuse vers les tissus. La diminution de la liaison protéique d’une

substance par une autre molécule, pourrait engendrer une distribution tissulaire plus élevée et

éventuellement une déplétion plus lente et un temps d’attente plus long. Le degré de liaison

protéique dans le plasma influence la clairance des substances à faible coefficient

d’extraction (rapport entre la concentration de la substance dans le sang artériel et sa

concentration dans le sang veineux) (Hoener B., 2003). Si la réduction de la liaison protéique

n’influençait que la clairance, elle entraînerait une déplétion plus rapide et un temps d’attente

plus court.

De nombreuses interactions pharmacocinétiques se situent au niveau de la métabolisation

hépatique, le plus souvent via l’induction ou l’inhibition d’enzymes, en particulier les iso-

enzymes du cytochrome P450 (CYP). L’inhibition des enzymes CYP par des contaminants

environnementaux ou des substances issues de médicaments peut ralentir le métabolisme

d’autres principes actifs. Inversement, certains médicaments peuvent accélérer la

biotransformation d’autres substances actives (Cribb A., 2003). Il existe peu d’études sur les

CYP chez les animaux destinés à la consommation humaine, en comparaison avec les études

effectuées chez le chien, les rongeurs et l’homme. L’extrapolation de ces espèces vers une

autre espèce cible est difficile étant donné que l’induction ou l’inhibition des CYP diffère

beaucoup en fonction des espèces, aussi bien qualitativement que quantitativement (Cribb,

2003).

6

6

7

7

1

/

7

100%