Bilan : le film souligne les limites écologiques de la croissance

Chapitre 2 : La croissance économique est-elle compatible avec la

préservation de l’environnement ?

Notions : Capital naturel, physique, humain, institutionnel, biens communs, soutenabilité,

réglementation, taxation, marché de quotas d’émission

Acquis de première : externalités, droits de propriété, offre et demande, défaillances du marché.

IC : On expliquera pourquoi l’analyse économique du développement durable, qui se fonde sur la

préservation des possibilités de développement pour les générations futures, s’intéresse au niveau et à

l’évolution des stocks de chaque type de capital (accumulation et destruction) ainsi qu’à la question

décisive du degré de substitution entre ces différents capitaux. On évoquera, à l’aide d’exemples, les

limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique (épuisement des ressources

énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation de la concentration des gaz à

effet de serre, etc.).

L’exemple de la politique climatique permettra d’analyser les instruments dont disposent les pouvoirs

publics pour mener des politiques environnementales. En lien avec le programme de première sur les

marchés et leurs défaillances, on montrera la complémentarité des trois types d’instruments que sont

la réglementation, la taxation, les marchés de quotas d’émission.

Sensibilisation : une vérité qui dérange.

Une vérité qui dérange, Al Gore (documentaire vidéo).

Premier extrait : pourquoi Al Gore s’est-il intéressé au changement climatique et les manifestations

du changement climatique : 11’15-23’50

Deuxième extrait : les manifestations du changement climatique (suite) 27’-31’30

48’

Quatrième extrait : la responsabilité humaine. : 1h03-1h06’45

Dernier extrait : la volonté politique: 1h20

1. De quand datent les premières données mettant en évidence le phénomène de réchauffement

climatique ? Des années 1960.

2. Quelles sont les causes du réchauffement climatique ? Emissions de gaz à effet de serre (CO2,

méthane, vapeur d'eau...) => corrélation concentration en CO2 et températures.

=> Hausse des émissions de CO2 depuis le 19ème siècle <=> Taux inédits dans l'histoire de la Terre :

industrialisation et développement des transports ;

<=> Usage intensif d'énergies fossiles : charbon, pétrole, gaz naturel.

3. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ? Fonte des calottes glaciaires ; montée

des océans (certaines terres menacées : Maldives, Bangladesh => Réfugiés climatiques) ; multiplication

des phénomènes climatiques extrêmes : tempêtes, inondations... ; sécheresses et canicules (Cf. Europe

été 2003, USA été 2012).

=> Conséquences économiques, sociales et politiques du réchauffement climatique : famines,

maladies, déplacements de population (réfugiés climatiques), conflits...

4. Quelle est la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique que la planète connaît

actuellement ? Ce qui fait la spécificité du réchauffement climatique actuel c’est la responsabilité des

activités humaines : Al Gore insiste sur la responsabilité des Etats-Unis dans ce processus d’une

ampleur inédite; 2007 : 4ème rapport du GIEC = 1er consensus mondial sur la responsabilité humaine

dans le réchauffement climatique

5. Comment la sphère politique réagit-elle face à ces enjeux ? Pas de réaction significative (Cf. refus

des USA de signer le protocole de Kyoto...).

Bilan : le film souligne les limites écologiques de la croissance : la croissance démographique, la

production et la consommation font subir une forte pression à l’environnement, au climat, aux

ressources naturelles et aux autres espèces animales. L’augmentation des gaz à effet de serre, la

déforestation et l’épuisement des ressources naturelles ont des conséquences écologiques mais aussi

sociales et économiques dramatiques.

http://climate.nasa.gov/interactives/climate_time_machine

Bilan introduction : La formulation du chapitre sous-entend l’existence d’une contradiction entre la

hausse continue des richesses créées et le développement durable, défini à partir de ses trois

dimensions : économique, sociale et environnementale. Ce chapitre commence donc par donner des

exemples d’externalités négatives, qui posent la question de la soutenabilité de la croissance

économique et tendent à confirmer son incompatibilité avec la préservation de l’environnement. Il se

termine en réfléchissant aux moyens de réconcilier l’une avec les autres. => Problématique : Comment

les limites écologiques de la croissance imposent-elles de modifier notre mode de production et

d’opter pour un développement durable ?

I. Quel est l’impact de la croissance économique sur

l’environnement ?

Sorte d’intro (partie plus courte)

Notions : biens communs, externalités, soutenabilité.

A. Une présentation stylisée/théorique/graphique du lien entre croissance

économique et environnement…

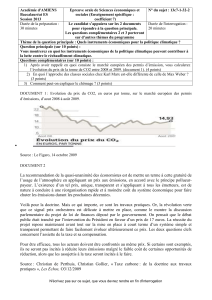

Doc.1 p 144 Manuel : Partie A. La courbe environnementale de Kuznets : entre théorie et observation

Question. Que montre la courbe environnementale de Kuznets? A l’aide de cette courbe, justifiez le

titre de cette double page « la croissance économique : une chance pour l’environnement ? »

La courbe environnementale de Kuznets montre une corrélation (un lien) entre deux variables : le

PIB/tête et la pollution.

Dans un premier temps, cette corrélation est positive : hausse du PIB/tête => hausse de la pollution

(économies pré-industrielles). Puis après une période de stabilisation (augmentation du PIB conduit à

une stabilisation de la pollution : pays en voie d’industrialisation ou pays émergents), la corrélation

devient négative : hausse du PIB/tête => baisse de la pollution (économies post-industrielles).

Comment l’expliquer ? Cette corrélation est-elle une causalité ?

Causalité = une variable, par exemple le PIB/hbt, explique l’autre, par exemple la pollution. Une

corrélation n’est pas toujours une causalité : il peut y avoir une variable cachée ou alors on ne sait pas

dans quel sens va la causalité. Cf Manuel p. 444.

Les auteurs de la courbe soulignent 3 effets pour expliquer la courbe et son évolution :

-l’effet d’échelle : une hausse de l’activité économique => plus forte pression sur l’environnement : +

de pollution et de déchets.

-l’effet de composition : à partir d’un certain seuil de développement économique, et le pays tend à

développer des activités « propres » : déclin du secteur secondaire intensif en énergie et produisant

d’importants rejets polluants, développement du secteur tertiaire intensif en technologie et en capital

humain => baisse de la pollution.

-l’effet technologique : à partir d’un certain niveau de développement, le pays va accroitre ses

dépenses en R&D et améliorer l’efficacité écologique de la production (produire de manière plus

propre) : rôle des innovations et de la technologie.

A partir d’un certain seuil de richesses, l’effet d’échelle est plus que compensé par l’effet de

composition et surtout par l’effet technologique.

Autre explication : statut de bien de luxe de l’environnement : plus les individus sont riches, plus ils

accordent de l’importance à la qualité de l’air qu’ils respirent.

Selon la courbe environnementale de Kuznets, les pays émergents devraient être les plus gros

pollueurs et les pays riches les pays les moins pollueurs.

Précision : La courbe de Kuznets désigne au départ la corrélation entre croissance et inégalités

représentée sous la forme d’une courbe en U inversé entre PIB/hbt et inégallités. Kuznets a reçu le prix

Nobel en 1971. Une relation similaire entre le PIB/hbt et le niveau de pollution va être démontrée et

va prendre le nom de courbe environnementale de Kuznets, et ce même si cette découverte ne

découle pas des travaux de cet économiste.

Paradoxe : Les pays les plus riches continuent de polluer voire sont les plus gros pollueurs ? Certaines

tendances défavorables à l’environnement persistent dans les pays industrialisés riches

B. …partiellement invalidée dans la réalité

1. Qui pollue ?

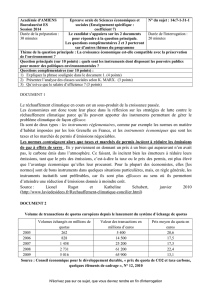

Doc 2 p 148 Manuel (questions modifiées) : Le PIB et l’oubli de la soutenabilité.

Q2 du manuel : que suggère le graphique ? en quoi entre-t-il en contradiction avec la courbe

environnementale de Kuznets ?

= corrélation qui contredit la courbe de Kuznets. Les pays développés sont les principaux émetteurs

de gaz à effet de serre.

Question supplémentaire : Que peut-on déduire de la comparaison entre le Canada et la Suisse sur

l’intensité carbone de la croissance dans ces deux pays ?

Même niveau de richesse mais beaucoup plus d’émissions de carbone pour le Canada.

Bilan du doc : Problèmes de pollution et de surexploitation des ressources continuent de se poser

dans les pays développés. La relation mise en évidence par la courbe environnementale de Kuznets

n’est vérifiée que pour certaines pollutions. Cf Doc 1 p 144 partie B : l’émission de polluants liée à la

consommation d’énergie suit la courbe environnementale mais ce n’est pas le cas du rejet du CO2 ou

des ordures ou même du dioxyde de souffre.

Quelle est la notion économique que l’économiste utilise pour penser la pollution ?

Rappel 1è: Externalités : conséquences positives ou négatives que l’activité d’un acteur économique

entraîne pour au moins un autre acteur dans qu’il y ait eu entre eux échange marchand et donc sans

compensation monétaire ou signature d’un contrat. Pour les questions environnementales, on est en

face d’externalités négatives générées par les activités humaines de production et de consommation.

Eventuellement : La question de l’empreinte écologique.

Doc 3 p 149 Manuel : quels indicateurs statistiques aleternatifs de développement soutenable ?

(questions modifiées)

L’empreinte écologique est un indicateur qui évalue toute la surface nécessaire pour produire ce que

consomme un individu ou une population pour son alimentation, ses déplacements, … ainsi que pour

absorber les déchets rejetés. La surface est mesurée en hectares. Quand l’empreinte écologique

dépasse la biocapacité, la terre est en situation de « dépassement écologique ». C’est un indicateur

qui permet de mesurer le caractère durable de la croissance. + = réserve écologique. - = déficit

écologique. Nous sommes actuellement en situation de dépassement écologique.

Question : quels sont les pays qui ont la plus forte empreinte écologique ? Reliez votre réponse à la

courbe environnementale de Kuznets.

Les pays à la plus forte empreinte : Amérique du nord, UE = pays riches + Moyen Orient et Asie Centrale

et Asie-Pacifique. Or on sait que ces pays sont des pays développés (pour les deux premiers). => Lien

entre la croissance économique et l’empreinte écologique.

Comment l’expliquer ? Cette corrélation correspond également à un lien de cause à effet. La

croissance du niveau de vie d’une population s’accompagne de la modification de son mode de vie :

hausse de la consommation de viande ou de poissons, hausse de la quantité de déchets, hausse des

surfaces utilisées à la construction d’infrastructures scolaires, médicales ou culturelles. La croissance

de la population, rendue possible par la croissance des richesses créées augmente aussi la part des

surfaces nécessaires à l’habitat. La croissance du niveau de vie de la population favorise donc aussi la

hausse de son empreinte écologique.

Toutefois, au-delà d’un certain niveau de croissance économique, l’intensité en ressources naturelles

de la production diminue. Des ressources financières sont dégagées pour développer des techniques

de production moins coûteuses en capital naturel. Ainsi, l’empreinte écologique de la France, bien

qu’insoutenable à long terme, n’a pas augmenté depuis 2000, malgré la hausse de son PIB par habitant.

On retrouve la prévision de Kuznets.

2. La surexploitation des biens communs

A priori tout le monde tout le monde épuise nos ressources naturelles. Aborder la question de la

surexploitation des biens communs.

Rappel 1è : Un bien commun est un bien non-exclusif (il est impossible d’interdire l’accès à cette

ressource commune ou aux services qu’elle rend) mais rival (la consommation du bien par un individu

empêche la consommation par un autre). Exemple : un banc de poisson : la capture d’un banc de

poisson par un pêcheur empêche sa capture par un autre pêcheur. A ne pas confondre avec les biens

collectifs (étudiés en 1ère) pour lesquels il n'y a ni rivalité ni exclusion par les prix. Nous avions vu que

le marché était incapable de les produire (cas de défaillance du marché).

Du fait de leurs caractéristiques, les biens communs sont menacés de surexploitation. C’est la tragédie

des biens communs soulignée par l’économiste Hardin en 1968. Hardin prend l’exemple d’un pâturage

ouvert à tous (pas de droits de propriété). Chaque éleveur va chercher à maximiser son avantage

individuel en augmentant autant qu’il le peut la taille du troupeau sur ces pâturages librement

accessibles. Le résultat est la disparition de la ressource (il n'y a plus d’herbe pour faire manger les

troupeaux).

On est confronté aujourd’hui à ce problème avec la surpêche qui conduit à ce que des espèces sont

menacées de disparition (thons rouges de Méditerranée).

Oström, prix nobel en 2010 a complété la réflexion sur la surexploitation des biens communs et ajoute

un élément d’explication : l’absence de droits de propriété combinée à l’absence de surveillance de

l’exploitation de la ressource naturelle conduit à sa surexploitation. Elle fournit de nombreux

exemples, notamment dans le secteur de la pêche. En Turquie, dans la Baie d’Izmir : il y a environ 700

pêcheurs c'est-à-dire beaucoup trop pour le nombre de poissons disponibles. Cependant, on note qu’il

n’y a eu mise en place d’aucune règle opérationnelle pour résoudre les conflits. En effet, la loi exige

qu’il y ait une licence mais ne limite pas le nombre de licences. Par ailleurs, on a bien décidé de forcer

les chalutiers à pêcher dans un périmètre bien précis, mais personne n’a été engagé pour contrôler.

La surexploitation des ressources halieutiques :

On observe ainsi une tendance générale et rationnelle à la surexploitation des ressources des

biens communs en raison de l’absence de droits de propriété et de surveillance.

On peut également évoquer la question de la surexploitation des matières premières : charbon puis

pétrole.

Eventuellement : Doc. 2 p. 146 : L’épuisement des ressources naturelles : l’exemple du pétrole

1. Le pic pétrolier est le sommet de la courbe de production d'un puits, d'un champ pétrolier ou d’une

région de production ; l’expression « pic pétrolier » (ou peak oil en anglais) désigne le plus souvent le

pic pétrolier mondial, le moment où la production mondiale de pétrole plafonne avant de commencer

à décliner du fait de l'épuisement des réserves de pétrole exploitables. Le pétrole se raréfie et la

communauté mondiale se rapproche du pic à partir duquel son exploitation va commencer à décroître

et le coût de production commencer à augmenter. L’épuisement des gisements conventionnels oblige

déjà les producteurs à se tourner vers le pétrole non conventionnel, plus coûteux.

2. La notion de pic de production renvoie au caractère épuisable des ressources pétrolières. C’est parce

que la ressource n’est pas renouvelable qu’un tel pic existe. Au-delà, la notion de pic de pétrole pose

la question de l’après-pétrole.

3. Le pic de production est établi sur la base des ressources connues en pétrole. Or l’estimation de ces

réserves est sujette à caution. Par ailleurs, la notion de pic de pétrole exige également une estimation

de l’évolution de la consommation de pétrole, elle aussi incertaine (cf. doc. 4, p. 145).

Bilan du doc : Une des contraintes qui repose sur la croissance économique est l’épuisement

programmé des réserves de pétrole, puis de gaz. Selon l’AIE, le pic pétrolier est derrière nous : il a été

atteint en 2006. Cas de surexploitation des biens communs.

Bilan : les premières prises de conscience des effets néfastes de la croissance sur notre

environnement datent des années 1960-70 (CF Al Gore). La croissance économique présente des

limites écologiques de deux ordres :

-la croissance économique génère des externalités négatives sur l’environnement. La croissance

a été jusqu’ici essentiellement basée sur l’utilisation d’énergies fossiles dont la combustion émet

des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement climatique. Ces émissions sont actuellement

plus importantes dans les pays industrialisés que dans les pays émergents, mais la croissance

soutenue des pays émergents inquiète les scientifiques. Ce constat contredit la courbe

environnementale de Kuznets.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%