Effet Placebo et médicament placebo

19/04/17 Typ : Samah et Gabrielle/Cor : Catherine

– 1 – / 6

EF F E T PL A C E B O E T M E D I C A M E N T P L A C E B O

INTRODUCTION

- Un placebo : thérapeutique efficace sur un symptôme bien que dépourvue de propriétés spécifique ou pharmacodynamique.

- Effet placebo : (du latin placere = je plairai) : écart positif entre le résultat thérapeutique observé et effet thérapeutique prévisible en

fonction des données strictes de la pharmacologie

→ on prescrit un médicament, on attend des effets et parfois des effets secondaires positifs sont ajoutés et non dus au

médicament.

- Effet nocebo : (du latin nocere = je nuirai) : écart négatif entre le résultat thérapeutique et effet thérapeutique prévisible en fonction

des données strictes de la pharmacologie.

PETITES ANECDOTES

- 1779 : Franz Anton Mesmer dans Mémoire sur la découverte du magnétisme animal : il a inventé une machine à travers laquelle

passait un « fluide animal ». Ce fut un succès thérapeutique. Franklin et Lavoisier vont étudier les travaux de Mesmer. Ils utilisent

comme placebo un bout d'arbre magnétisé dans la machine de Mesmer : guérison des convulsions, des douleurs chroniques mais

pour eux cela relève d'une « croyance » et non d'un « fluide animal ».

- En Angleterre, Elisha Perkins (milieu du XVIII) fut un médecin américain qui pensait soigner avec des tiges métalliques. Elle est morte

de la fièvre jaune car sa thérapeutique ne marcha pas sur elle.

- Haygard (1740-1827) administra des billes de bois.

- 1834, Armand Trousseau prescrivit des pilules d'amidon ou de mie de pain et la santé de certains patients fut améliorée. C'est la

découverte du rôle de la « suggestion » en thérapeutique. On distingue alors deux extrêmes :

→ mépris total du pouvoir suggestif

→ encensement et débordements (charlatanisme, problèmes éthiques … )

ÉTUDES SUR LE COMPORTEMENT HUMAIN HORS CHAMP MEDICAL

Études dans de nombreux domaines : sociologie, psychologie sociale, psychologie du travail, théories du conditionnement (coaching,

management, publicité, politique).

Exemples:

- Effet Hawthom : à Chicago, dans une usine de matériel électrique, on étudie si un meilleur éclairage de l'atelier augmente la

productivité. Étude comparative : la productivité entre l'atelier pour lequel on augmente l’éclairage augmente de façon significative

mais identique par rapport à celui avec un éclairage normal. Hypothèse que les ouvriers conditionnent leur travail car ils se sentent

observés

- Effet Pygmalion : aux USA, évaluation de 2 groupes d'étudiants (mauvais/bons) par des enseignants qui ne connaissent pas les élèves

mais à qui on a au préalable dit lequel des deux groupes été mauvais et bon. Résultat : les bons obtiennent de bons résultats et les

mauvais des mauvais résultats. En réalité, on a échangé les groupes donc les notes ont été surévaluées.

Ceci montre l'importance des attentes en fonction des croyances, des préjugés, de l'événement et du contexte.

DEUX PLACEBOS

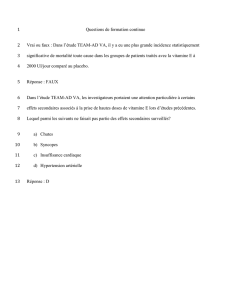

- Le placebo outil : substance inerte des essais en double aveugle. L'effet thérapeutique observé dans le groupe placebo est nommé

effet placebo qui peut-être favorable ou pas. Il est utilisé dans « evidence based medecine » quand il y a des études cliniques. On

compare un principe actif et un placebo inerte en double aveugle.

- Le placebo médicament : placebo prescrit avec une intention thérapeutique. Leur activité est établie pour un phénomène mais quand

on le donne au patient, c’est pour l’effet psychologique qui va avec la prescription.

→ placebo pur : lactose ou sérum physiologique.

→ placebo impur : les nombreux médicaments (35 à 40% des prescriptions) dont l'activité n'est pas établie

(homéopathie, anti-asthéniants, AA ...). Ne sont pas remboursés.

Et tous les médicaments à l'activité prouvée ?

I. Le placebo outil

Le gold standard est une étude dans laquelle on confronte le principe testé (supposé actif) vs placebo. (Rq : ceci est rare en pratique car il y'a

peu de maladies pour lesquelles aucun médicament ne fonctionne au moins un peu).

Essai clinique : l'objectif n'est pas la mesure de l'effet placebo mais la mise évidence d'une différence d'effet pharmacologique entre le groupe

placebo et le groupe traité : même prise en charge, même médecin, évolution spontanée et effet placebo dans les 2 cas. La seule différence

– 2 – / 6

c'est qu'on observe un effet pharmacologique pour le groupe traité et pas pour le groupe placebo. D’un point de vue éthique, on ne peut pas

faire d’essai clinique en sachant que l’un des deux médicaments ne marche pas.

Évolution : critères objectifs de mesure, double insu, randomisation. La quantification statistique n'a de sens que pour un groupe.

A. Déclaration d'Helsinki : guider les recherches sur l’être humain

Les bénéfices, les risques, les contraintes et l'efficacité d'un nouveau traitement doivent être comparés aux méthodes thérapeutiques,

diagnostiques ou prophylactiques de référence. Ceci ne doit pas exclure l'utilisation de placebo ou d'un traitement quelconque dans les études

quand il n'existe pas de méthode thérapeutique, diagnostique ou prophylactique ayant une efficacité prouvée : elle pose donc la question du

principe éthique.

B. Les placebos qui sont utilisés dans les études cliniques peuvent -ils influencer la significativité de l'essai

clinique ?

- EBM :

→ les connaissances à un temps T (on étudie les éléments pharmacologiques en fonction de ce que l'on sait mais des effets inconnus

peuvent parfois apparaitre)

→ Expérience clinique reléguée au second plan : la toute puissance des études

- pharmacologie : des excipients ! → risque de faux négatifs (le principe actif n'a pas plus d'activité que le placebo). Très rare

publication des excipients.

- Effet nocebo normalement éliminé si on utilise un test en double aveugle et si méconnaissance par le patient de l'existence d'un

placebo dans l'étude (alors se pose la question du problème éthique : faut-il dire au patient qu'ils ont une chance sur deux d'avoir un

placebo ?). D'où l’intérêt de savoir décrypter une étude.

C. Les limites induites par les connaissances scientifiques

Il y a eu des variations des connaissances scientifiques au cours du temps.

Exemple : la vitamine C n’a pas d’effet sauf celui de limiter les carences. Or, elle permet la formation d’antioxydants qui ont un rôle de protection

cardio-vasculaire.

Homéopathie : placebo ou pharmacologie mal connue ?

L’acupuncture : passage du charlatanisme à une technique reconnue dont l’efficacité est prouvée.

Les acides gras polyinsaturés : étude dans les années 70→ l’huile de maïs a des propriétés similaires à certains traitements cardio-vasculaires.

En pratique, l’effet placebo = 30% d’efficacité en moyenne (quelque soit l’expérience). S’il y a 0 effets, il y a eu un manque de rigueur

méthodologique dans le test.

II. Le placebo médicament

Est-ce un pilier de la thérapeutique ? Il est important de replacer toute la prescription dans le champ de la relation médecin-malade.

A. Historique

La notion du placebo médicament apparaît au 18-19e siècle.

Antiquité : le pharmakon est un PA qui est à la fois une drogue et son antidote → donner une thérapie peut avoir un effet bénéfique ou

maléfique (mortel parfois).

Dans certains rites d’expiation de faute ou de possession démoniaque, on administre une thérapeutique → si la personne décède c’est qu’elle

était possédée.

En Égypte, il y avait une pharmacopée contenant des placebos.

Dans l’ancien testament, « El halech » (= je marcherai) se traduit en latin par placebo. Si la personne qui prescrivait le placebo était

bienveillante, cela marchait.

Connaissance du pouvoir de l’imagination, de l’espérance (mythes, miracles, chamanisme).

Du Moyen-Âge à la Renaissance : connotation négative (le fait de donner un placebo « flatte » le malade mais on se moque des conséquences).

Il n’existe pas de profil particulier de médecin qui sera plus inducteur qu’un autre. Bien sur les médecins très proches de leurs patients

favorisent d’autant plus l’effet placebo.

Au 19e siècle, apparition dans le dictionnaire mais toujours au sens négatif (substance inerte prescrite plus pour plaire que pour être utile).

Trousseau : l’efficacité du traitement fluctue selon la confiance que lui accordent le malade et le médecin.

– 3 – / 6

B. Dualisme corps-esprit : problématique

D’une vision moniste à dualiste : l’évolution de la médecine se fait en parallèle avec celle de la philosophie et de la théologie :

- On part d’une période antique où c’est la nature qui domine (nature/culture).

- On arrive à une notion de péché et de corps impur (raison (pur)/passion (impur) : clivage nécessaire à l’avancée des sciences (« plaie »

active de la médecine d’organe)).

Aujourd’hui, on a d’un côté la médecine organicisme et la psychologie humaine. Ce dualisme pose problème car on néglige la suggestion →

médecine bio-psycho-sociale et lutte contre les écueils de la vision dualiste.

Le placebo marche dans toutes les situations de communication et pas seulement chez les êtes doués de parole.

Le champ d’action du placebo repose sur les animaux domestiques (études comportementales), sur les adultes, sur les enfants et même sur le

nourrisson → repose alors une dimension infra-verbale, sur l’attitude, le contexte et les croyances.

L’action du placebo agit sur la plupart des maladies mais surtout la douleur, l’insomnie, l’anxiété, la rhinite et même la croissance tumorale

cancéreuse. Son action concerne tous les domaines de la médecine, la chirurgie, la pharmacologie médicale.

C. Facteurs influençant l’effet placebo

Les acteurs sont :

- le malade

- le médecin

- le médicament

Le cadre est législatif (code de santé publique CSP, code de déontologie) et le cadre de la relation médecin-malade.

1. Le malade

Conformisme ? Souffrance ? Attente ? → pas de profil type du patient placebo-répondeur, pas de relation avec le QI. Son attitude face au

médecin va conditionner la relation.

Et sa maladie :

- Pathologie susceptible de variations (comme la sclérose en plaque), de guérison ou de rémission spontanées, charge

psychosomatique (il est différent d’avoir une sclérose en plaque qui ne se voit pas qu’un psoriasis qui se voit).

- Histoire personnelle ou familiale de la maladie. Il existe une plus grande méfiance si la pathologie est invisible, de plus, l’entourage est

souvent moins proche. Idem pour l’hérédité : le patient connaît déjà les étapes, les traitements de la pathologie donc sa complexité et

est plus méfiant (il est difficile de lui faire comprendre que tout n’est pas écrit d’avance).

- Contexte culturel (fibromyalgie : maladie récemment reconnue, homosexualité, épilepsie : possession démoniaque par le passé)… rôle

des médias, de l’économie, de la société.

Avant, il y avait une grande confiance envers le médecin de famille, on était persuadé de guérir parce qu’il en savait beaucoup et qu’il avait un

grand impact sur la rémission. Aujourd’hui, l’accès à l’information médicale augmente la méfiance du patient.

2. Le médecin

Il doit être calme et consciencieux (effet placebo fréquent) et ne pas être négligent, pressé et brutal (effet nocebo fréquent).

- conviction, charisme, titres (passe mieux avec un médecin reconnu comme tel qu’avec un interne), notoriété, prix de la consultation

(plus cher donc plus efficace ?)

- médecin comme objet de dépendance : donne envie au patient de revenir, d’allonger la durée du traitement (attention à ne pas être

trop amical avec son patient). → effet décrit chez les généralistes par Balint

- La croyance du médecin en sa pharmacopée : exemple d’un essai en simple aveugle (médecin informé) comparant l’efficacité d’un

antiangineux dans l’insuffisance coronaire :

→ médecin sceptique = 37% de réponses positives

→ médecin enthousiaste = 79% de réponses positives

3. Le médicament

- Le nom, le goût, la couleur, le prix, la délivrance sur ordonnance, être un générique…

- Les nouveaux médicaments sont mieux que les anciens. Le fait que ça soit un générique veut aussi dire qu’il est moins efficace.

- La voie d’administration : chirurgie>injection>gouttes>comprimés → plus c’est intrusif et plus c’est efficace ?

- L’attitude et le discours du personnel soignant et de la famille.

- Les patients placebo-sensibles ? il n’y a pas de profil type. Pas de corrélation avec les antécédents, la personnalité de fond, le milieu

socio-culturel. Ce sont les facteurs situationnels et relationnels qui conditionnent, on ne peut pas prédire l’action du placebo.

– 4 – / 6

4. Le cadre

Législatif : CSP, droit médical (obligation de moyens) :

- thérapeutique reconnue (mais en pratique méconnue ?)

- suggérer positivement est un moyen indispensable que doit se donner le médecin (non mesurable ? on ne peut pas mesurer si le

médecin a bien accompagné son patient psychologiquement en cas d’échec thérapeutique).

- Utiliser le placebo comme test diagnostic est une erreur médicale : il faut avoir fait une analyse diagnostique avant de donner le

placebo, car il marche à 30% sur des terrains organiques avérés.

La relation médecin-malade :

Le médicament est une substance prescrite dans un cadre qui incarne la représentation symbolique d’une demande (patient) et une intention

(médecin)

- inertie pharmacologique déniée au patient ?

- donation au malade au sein d’une relation : le rituel médical qui peut être bénéfique ou iatrogène

- l’intention du médecin : perception de l’infra-verbal par le patient, nécessite de croire en la bienveillance de son acte (exemple de

l’écueil du patient taxé trop vite de simulateur). La posture, la manière de toucher, tout va être perçu dons l’impact sera différent.

D. Pharmacocinétique du placebo

Voies d’administration : toutes mais les gouttes seraient particulièrement intéressantes (participation du patient, il n’est pas le simple objet de

la thérapeutique). Un des effets suggestifs au niveau du patient est le mauvais goût du médicament → marche mieux.

Délai d’action : habituellement plus court que le médicament actif.

Pic d’activité : habituellement plus précoce que le médicament actif.

Durée de l’effet placebo controversé : en moyenne de deux semaines mais parfois beaucoup plus prolongée.

Relation dose-effet : augmenter la posologie pour en voir augmenter l’effet.

Le placebo a le goût et l’aspect d’un médicament mais c’est un médicament à part entière.

Son efficacité moyenne est estimée à 30% : mesurée par des signes objectifs (acide gastrique, diamètre pupillaire, glycémie…) et par des signes

subjectifs d’amélioration chez les sujets bien portants.

E. Objet placebo

1. Pur

Dépourvu d’effet pharmacologique et constitué de substances sans effet physiologique entièrement neutre et inerte sur l’organisme. En

pratique, la prescription est difficile car il n’existe pas dans le Vidal sauf en homéopathie (saccharum lactis) et en milieu hospitalier (comprimé

de lactose).

Remarque : le sérum physiologique a un effet de dilution, le lactose a un effet chimique mais ils n’ont pas d’effets pharmacologiques.

2. Impur

Tout le reste. Ils possèdent des propriétés pharmacodynamiques mais qui ne se rapportent pas aux circonstances de prescription et le

médicament est uniquement utilisé pour son effet psychologique.

Exemple : pour la crise d’angoisse aigue, l’utilisation récurrente du Xanax ou du Lexomil sous la langue. C’est un placebo car la crise s’en va au

bout de 10 min alors que l’action de ces médicaments apparaît après 10min. Ils ne fonctionnent donc pas en tant que PA connu.

L’effet thérapeutique d’un traitement = effet placebo + effet pharmacologique

Un médicament = une substance support d’effets pharmacologiques non spécifiés + une action pharmacodynamique spécifique liée au

médicament.

F. Action du placebo

Deux types :

- action pharmacodynamique spécifique = effet sur un symptôme ciblé

- action pharmacodynamique non spécifique = effet à côté du symptôme ciblé

Collard :

- deux substances chimiquement différentes peuvent donner le même effet

- une substance chimiquement définie peut donner des effets différents chez deux personnes différentes ou chez une même personne

à deux moments différents.

– 5 – / 6

G. Comment ça marche ?

Les principes de la suggestion : le psychologique n’est pas déconnecté du physiologique… Au contraire.

Exemple : quand quelqu’un fait une crise d’angoisse et que le médecin arrive, en faisant une analyse au niveau des neurotransmetteurs, on se

rend compte que ça va déjà mieux.

1. Les théories biologiques

- Modification neurochimique chez les patients suite à leurs croyances en le placebo (sécrétion d’endorphine, de dopamine → encore

en cours d’études par des chercheurs).

- Cf aux réactions physico-chimiques liées au stress, au plaisir, à la peur…

- Exemple : contexte opératoire peut provoquer des sécrétions sous l’effet du stress qui aboutit à un ulcère.

2. Les théories comportementales

- L’action du placebo apparaît comme un conditionnement

- Le stimulus est un mot, un symbole (nom du médicament : efficacité hypnotiques, les comprimés bleus sont supérieurs aux

comprimés rouges)

- Cf les théories behavioristes et pavloviennes

- Exemple : le fait de donner du sucre au nourrisson diminue sa douleur car comme le lait maternel est sucré, cela lui rappelle le contexte

sécurisant que forme sa mère face aux situations stressantes.

3. Les théories psychosomatiques

- Interrelation corps/psychisme

- Héritage psycho-dynamique et comportemental

- Stress et maladie

4. Les théories psychologiques

On supporte plus ou moins d’être dans un statut de malade.

- Psychologie de la santé

- Tous les éléments entrant dans une relation médecin-malade avec son cortège d’éléments réels et imaginaires (suggestion,

fascination, transfert/contre-transfert)

- Appel à l’histoire du patient (conditionnements depuis l’enfance, affects, théorie de l’attachement)

Les réactions :

- placebo sensibilité : modification favorable

- placebo résistance : modification nulle

- placebo négativité : modification défavorable (effet nocebo). En général, cet effet est inférieur en fréquence par rapport au placebo.

Céphalées, somnolences, nausées, vomissements, prurit… Ce ne sont pas des réactions graves. Mais ces réactions peuvent être

majeures en cancérologie par exemple.

Exemple :

L’effet placebo n’est pas négligeable :

- 40% d’efficacité dans la douleur (douleur subjective donc difficile à évaluer)

- 50% dans l’anxiété, perceptible par signaux ; tremblements, rougeurs. Mais là aussi c’est subjectif, certaines anxiétés majeures sont

peu perceptibles.

- 30% dans les troubles du sommeil.

- 36% dans la toux.

- 30% dans la dépression → le fait d’avoir un traitement signifie prendre un médicament pour soi donc avoir un suivi, c’est avoir

quelqu’un qui s’occupe de soi (facteur essentiel pour la guérison).

- 18% dans Parkinson

- 55% dans les ulcères

L’effet placebo dans la maladie de Parkinson

2/3 des études disent que la réponse des placebos est supérieure à 14%.

PET scan : libération de dopamine dans le nucleus accumbens et striatum. Idem avec Levodopa et morphine. L’effet placebo serait caractérisé

par une sécrétion de dopamine (« neuromédiateur du plaisir »).

Utilisation dans les pathologies addictives.

Mode d’action du placebo dans la douleur

Plusieurs études montrent les modifications en IRM fonctionnelle dans l’analgésie par effet placebo. Diminution de l’activation du thalamus,

etc… Réaction proche de l’addition de morphine.

Même modification avec l’antidote de la morphine.

6

6

1

/

6

100%