Représentations spatiales de séquences musicales

Représentations spatiales de séquences musicales

Louis Bigo - Doctorant Université Paris-Est – LACL / IRCAM

Résumé accompagné par des figures supplémentaires, des vidéos et une bibliographie sur la page suivante :

http://www.lacl.fr/~lbigo/recherche

Comment pouvons-nous attribuer un style et parfois même un compositeur à un morceau de musique simplement en

l’écoutant ? Les styles ou les compositeurs peuvent-ils être caractérisés par une « signature » ? Ces signatures peuvent

elles être révélées par un système de représentation musicale ?

La manière la plus courante de représenter la musique est la partition. Ce système de notation est pratique pour

l’instrumentiste qui interprète l’œuvre. En revanche, il est moins adapté pour le musicologue qui analyse une pièce en y

recherchant les informations de plus haut niveau, comme par exemple des singularités harmoniques ou mélodiques qui

influencent notre ressenti lors de l’écoute.

On peut suivre le même raisonnement concernant le travail du compositeur, pour lequel retranscrire une idée sur une

partition peut constituer un obstacle à l’inspiration. Les systèmes personnels de notation qui accompagnent

fréquemment la composition de pièces de musiques actuelles montrent d’ailleurs les limites du système de notation

classique pour l’expression des idées du compositeur.

La partition est un espace métrique à 2 dimensions dans lequel les notes sont positionnées en fonction de leur hauteur

(axe vertical) et de leur position dans le temps (axe horizontal). Notre approche consiste à réfléchir à d’autres espaces

de représentation dans lesquels les éléments sont positionnés et organisés entre eux suivant d’autres critères musicaux.

Le choix d’un espace approprié pour représenter une pièce musicale relève d’une étude musicologique que nous

cherchons à automatiser à l’aide de la programmation spatiale.

1. Comment attribuer un espace à une pièce ?

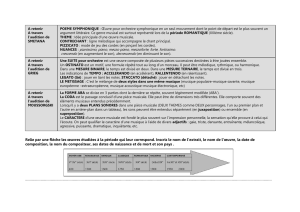

Le Tonnetz (tone-network ou réseau de notes) se présente sous la forme d’un espace dans lequel les hauteurs sont

organisées suivant des axes associés à des intervalles musicaux. Deux hauteurs sont ainsi voisines dans l’espace, si elles

sont musicalement distantes de l’un de ces intervalles.

Les axes du Tonnetz traditionnel sont associés aux intervalles de tierce mineur, tierce majeur et quinte. La

représentation hexagonale qui en résulte (Figure 1) est couramment utilisée dans le cadre d’analyses musicologiques,

notamment les analyses néo-riemanniennes. Ainsi, une séquence d’accords issue d’une symphonie de Beethoven évolue

dans cet espace sous la forme d’une ligne droite (Figure 2) alors qu’elle apparait à première vue comme une série de

triades quelconque sur la partition.

! !

Figure 1 : Le Tonnetz traditionnel Figure 2 : Progression harmonique issue d’une symphonie de

Beethoven

Dans le Tonnetz, l’aspect et le comportement d’un objet peuvent être interprétés musicalement et cette interprétation

dépend des propriétés musicales associées à ses règles de voisinage. Notre approche consiste à généraliser la

construction de tels espaces en renouvelant les propriétés musicales à partir desquelles ils sont définis. Ainsi, la

possibilité d’attribuer n’importe quel intervalle à un voisinage mène en fait à un choix de 31 différents Tonnetze pour la

représentation d’une séquence musicale. Ces espaces, qui ne se représentent pas toujours sous la forme de maillages

hexagonaux, ne révèlent pas les propriétés harmoniques et mélodiques avec la même évidence. Une séquence d’accords

évoluant sous la forme d’une trajectoire rectiligne dans un Tonnetz A, pourra être représentée par une trajectoire

dépourvue de toute régularité dans un Tonnetz B [SCW10]. Certains Tonnetze (de manière plus générale certains

espaces) sont donc plus adaptés que d’autres pour représenter une séquence musicale donnée. Dans ce cadre, nous

définissons la compliance comme une mesure de l’aptitude d’un espace à révéler une propriété particulière d’une

séquence musicale. Dans le contexte de l’exemple que l’on vient de donner, la compliance correspond à la capacité d’un

Tonnetz à représenter une séquence musicale de manière compacte. Comme les propriétés harmoniques et mélodiques

d’une pièce musicale évoluent au cours de temps, la compliance évolue de même révélant ainsi une segmentation de la

pièce. Enfin, la mesure de la compliance sur des pièces dans leur globalité permet de les comparer et de les classifier en

fonction des Tonnetze qui leur sont adaptés.

2. Comment construire l’espace d’une pièce ?

Un espace peut aussi se construire à partir d’une séquence musicale elle-même. Les relations de voisinages ne sont plus

définies par des propriétés musicales choisies à priori mais par le contenu de la séquence ; il s’agit donc d’espaces aux

aspects moins réguliers que les Tonnetze. La Figure 3 représente un espace construit à partir d’une série d’accords

extraite du Prélude Op.28 n°4 de F. Chopin. Cet espace peut être parcouru par différents chemins mais un seul d’entre

eux correspond à l’ordre que le compositeur a donné aux accords dans la pièce. Or ce chemin a la particularité d’être

celui qui entraine le minimum de mouvements possible dans l’espace (Figure 4). Cette propriété est probablement liée à

une sensation d’immobilité que l’on peut ressentir à l’écoute.

!!!!!!!!!!!!!!!!! !

On cherche à généraliser cette démarche afin de l’appliquer à toute suite d’accords. Le procédé se divise en deux

étapes : dans un premier temps, on construit pour chaque élément musical de la séquence (notes, accords, etc.) un

morceau d’espace. Puis dans un second temps, on fait fusionner les morceaux d’espace ayant la même signification

musicale. L’aspect et les propriétés de l’espace que l’on obtient peuvent révéler des informations qui peuvent être

interprétés sur le plan musical, comme c’est le cas pour le Prélude de Chopin. Les espaces sont construits sous la forme

de complexes simpliciaux, outils mathématiques permettant la description et l’étude de données combinatoires. Pour

plus de détails voir [MCM11].

3. L’espace peut-il être utilisé pour composer à la manière de ?

L’espace, permettant de capturer les propriétés d’une pièce, peut en retour être utilisé dans un objectif de composition

pour produire un nouveau matériau musical qui s’appuie sur les mêmes propriétés.

Dans ce cadre, le projet PaperTonnetz propose un système pour la composition musicale dans les Tonnetze à l’aide de

la technologie du papier interactif. Le compositeur choisit un espace, l’explore et l’exploite en recevant un retour sonore

en temps réel. Les mélodies et les accords, représentés par des trajectoires tracés sur du papier, sont réutilisés et

assemblés comme briques de base pour la composition. Pour plus de détails voir [SMC12]

Vers une approche spatiale en musique ?

Les réflexions menées dans ce projet sont unifiées sous une même approche appelée programmation spatiale. Cette

discipline de l’informatique qui consiste à adopter un point de vue spatial sur des données pour décrire un système et

son évolution, a déjà fait ses preuves dans d’autres domaines d’application (e.g. en biologie des systèmes ou en

intelligence artificielle). Les travaux décrits ici ont été concrétisés à travers le développement d’outils logiciels

(HexaChord et PaperTonnetz) à l’aide du langage de programmation spatiale MGS [MGS]. Ils sont en outre le résultat

de différentes collaborations, notamment avec l’université Queen Mary à Londres où un séjour de 2 mois a été effectué,

ainsi qu’avec différents musicologues et compositeurs. Les perspectives du projet comprennent entre autre la

représentation de caractéristiques musicales supplémentaire comme les aspects relatifs au rythme, à l’expressivité dans

l’interprétation mais aussi au timbre.

Bibliographie!

[SMC12] L. Bigo, J. Garcia, A. Spicher, W.E. Mackay. PaperTonnetz: Music Composition with Interactive Paper (Sound and Music

Computing 2012 - Copenhagen)

[MCM11] L. Bigo, J-L. Giavitto, A. Spicher. Building Topological Spaces for Musical Objects (Mathematics and Computation in

Music 2011 - Paris)

[SCW10] L. Bigo, A. Spicher, O. Michel. Spatial Programming for Music Representation and Analysis (Spatial Computing

Workshop 2010 - Budapest)

[MGS] http://mgs.spatial-computing.org/

Figure 3 : Séquence d'accords extraite du Prélude de Chopin

du prélude n°4 de F. Chopin

Figure 4 : Ordonnancement des accords

dans le temps

!

1

/

2

100%