Les Femmes savantes - biblio

Les Femmes savantes

Molière

L i v r e t p é d a g o g i q u e

correspondant au livre élève n° 33

établi par Gertrude Bing,

professeur certifié de

Lettres classiques

Sommaire – 2

SO M M A I R E

AVANT-PRO POS ............................................................................................ 3

TABL E DES COR PUS ........................................................................................ 4

RÉPO NSES AUX QUESTIONS ................................................................................ 5

Bilan de première lecture (p.178)...................................................................................................................................................................5

Acte I, scène 1 (pp.9 à 14) ...............................................................................................................................................................................6

◆ Lecture analytique de la scène (pp.15-16).................................................................................................................................6

◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp.17 à 24) ................................................................................................................10

Acte II, scène 7 (pp.50 à 56)..........................................................................................................................................................................14

◆ Lecture analytique de la scène (pp.57-58)...............................................................................................................................14

◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp.59 à 68) ................................................................................................................18

Acte III, scène 3 (pp.91 à 98).........................................................................................................................................................................23

◆ Lecture analytique de la scène (pp.99-100).............................................................................................................................23

◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp.101 à 109)............................................................................................................26

Acte IV, scène 2 (pp.116 à 122).....................................................................................................................................................................30

◆ Lecture analytique de la scène (pp.123-124)...........................................................................................................................30

◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp.125 à 133)............................................................................................................32

Acte V, scène 3 (pp.153 à 160)......................................................................................................................................................................38

◆ Lecture analytique de la scène (pp.161-162)...........................................................................................................................38

◆ Lectures croisées et travaux d’écriture (pp.163 à 170)............................................................................................................42

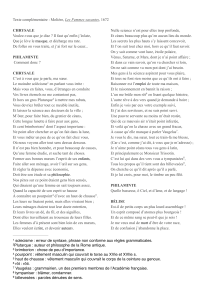

COMP LÉMENTS AUX LECTU RES D’I MA GE S .................................................................47

COMP LÉMENTS AUX MISES EN SCÈ NE .....................................................................51

BIBLIOGRAP HIE COM PLÉMENTAI RE .......................................................................54

Tous droits de traduction, de représentation et d’adaptation réservés pour tous pays.

© Hachette Livre, 2005.

43, quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15.

www.hachette-education.com

Les Femmes savantes – 3

AV A N T -P R O P O S

Les programmes de français au lycée sont ambitieux. Pour les mettre en œuvre, il est demandé à la

fois de conduire des lectures qui éclairent les différents objets d’étude au programme et, par ces

lectures, de préparer les élèves aux techniques de l’épreuve écrite (lecture efficace d’un corpus de

textes, analyse d’une ou deux questions préliminaires, techniques du commentaire, de la dissertation,

de l’argumentation contextualisée, de l’imitation…).

Ainsi, l’étude d’une même œuvre peut répondre à plusieurs objectifs. L’étude de L’École des femmes

permettra d’aborder l’esthétique d’une grande comédie classique, mais aussi l’évolution de la

préciosité dans la seconde moitié du XVIIesiècle, sous l’influence de la science et de la philosophie.

Elle sera aussi l’occasion de s’interroger, à travers cinq groupements de textes, sur la polysémie d’un

texte théâtral qui met en œuvre une satire sociale, mais également une réflexion sur le lien

qu’entretiennent les femmes –et les hommes– avec le corps et avec l’esprit.

Dans ce contexte, il nous a semblé opportun de concevoir une nouvelle collection d’œuvres

classiques, Bibliolycée, qui puisse à la fois:

–motiver les élèves en leur offrant une nouvelle présentation du texte, moderne et aérée, qui facilite

la lecture de l’œuvre grâce à des notes claires et quelques repères fondamentaux;

–vous aider à mettre en œuvre les programmes et à préparer les élèves aux travaux d’écriture.

Cette double perspective a présidé aux choix suivants:

•Le texte de l’œuvre est annoté très précisément, en bas de page, afin d’en favoriser la pleine

compréhension.

•Il est accompagné de documents iconographiques visant à rendre la lecture attrayante et

enrichissante, la plupart des reproductions pouvant donner lieu à une exploitation en classe,

notamment au travers des lectures d’images proposées dans les questionnaires des corpus.

•En fin d’ouvrage, le «dossier Bibliolycée» propose des études synthétiques et des tableaux qui

donnent à l’élève les repères indispensables: biographie de l’auteur, contexte historique, liens de

l’œuvre avec son époque, genres et registres du texte…

• Enfin, chaque Bibliolycée offre un appareil pédagogique destiné à faciliter l’analyse de l’œuvre

intégrale en classe. Présenté sur des pages de couleur bleue afin de ne pas nuire à la cohérence du

texte (sur fond blanc), il comprend:

–Un bilan de première lecture qui peut être proposé à la classe après un parcours cursif de l’œuvre. Il

se compose de questions courtes qui permettent de s’assurer que les élèves ont bien saisi le sens

général de l’œuvre.

–Des questionnaires raisonnés en accompagnement des extraits les plus représentatifs de l’œuvre:

l’élève est invité à observer et à analyser le passage. On pourra procéder en classe à une correction du

questionnaire ou interroger les élèves pour construire avec eux l’analyse du texte.

–Des corpus de textes (accompagnés le plus souvent d’un document iconographique) pour éclairer

chacun des extraits ayant fait l’objet d’un questionnaire; ces corpus sont suivis d’un questionnaire

d’analyse des textes (et éventuellement de lecture d’image) et de travaux d’écriture pouvant constituer

un entraînement à l’épreuve écrite du bac. Ils peuvent aussi figurer, pour la classe de Première, sur le

«descriptif des lectures et activités» à titre de groupement de textes en rapport avec un objet d’étude

ou de documents complémentaires.

Nous espérons ainsi que la collection Bibliolycée sera, pour vous et vos élèves, un outil de travail

efficace, favorisant le plaisir de la lecture et la réflexion.

Table des corpus – 4

TA B L E D E S C O R P U S

Corpus

Composition du corpus

Objet(s) d’étude

et niveau

Compléments aux

travaux d’écriture destinés

aux séries technologiques

Comment mettre en scène

Les Femmes savantes ?

(p. 17)

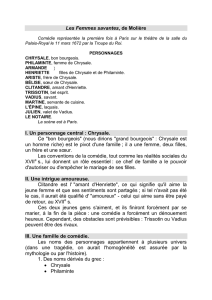

Texte A : Scène1 de l’acteI des Femmes savantes

de Molière (pp.9-14).

Texte B : Extrait de Quarante Ans de théâtre de

Francisque Sarcey (pp.17-19).

Texte C : Extrait du Journal de Jacques Copeau

(pp.19-21).

Texte D : Extrait de Molière et la Comédie

classique de Louis Jouvet (pp.21-22).

Document : Mise en scène des Femmes savantes

par Catherine Hiégel (p.23).

Le théâtre: texte

et représentation

(Première).

Persuader, convaincre,

délibérer

(Première).

Question préliminaire

Quelles conceptions du jeu des comédiens se

dessinent dans les documents présentés dans

le corpus?

Commentaire

Après avoir souligné l’importance accordée au

texte de théâtre dans les extraits donnés,

vous montrerez en quoi ces deux auteurs

expriment une même passion du théâtre.

L’instruction des femmes

(p. 59)

Texte A : Scène7 de l’acteII des Femmes

savantes de Molière (pp.50-56).

Texte B : Extrait du Roman bourgeois d’Antoine

Furetière (pp.59-60).

Texte C : Extrait du Traité de l’éducation des filles

de Fénelon. (pp.60-62)

Texte D : Extrait du Discours sur le bonheur

d’Émilie du Châtelet (pp.62-63).

Texte E : Extrait de Madame Bovary de Gustave

Flaubert (pp.63-64).

Texte F : Extrait du Deuxième Sexe de Simone de

Beauvoir (pp.64-65).

Document : Honoré Daumier, Le Roman (p.66).

Démontrer, convaincre,

persuader

(Seconde).

Persuader, convaincre,

délibérer

(Première).

Question préliminaire

Résumez, en une phrase ou deux, la thèse de

chacun des documents du corpus.

Commentaire

Vous montrerez comment Gustave Flaubert

dépeint l’enfermement physique et mental

des jeunes filles, tout en faisant une satire du

romantisme.

Figures du pédantisme au

XVIIe siècle

(p. 101)

Texte A : Scène3 de l’acteIII des Femmes

savantes de Molière (pp.91-98).

Texte B : Extrait de Artamène ou le Grand Cyrus

de Madeleine de Scudéry (pp.101-102).

Texte C : Extrait de la scène2 de l’acteIII du

Pédant joué de Savinien de Cyrano de Bergerac

(pp.103-104).

Texte D : Extrait des Caractères de Jean de La

Bruyère (pp.104-105).

Texte E : «L’écolier, le pédant, et le maître d’un

jardin» de Jean de La Fontaine (pp.105-106).

Document : Illustration de la fable «L’écolier, le

pédant, et le maître d’un jardin» par Grandville

(p.107).

L’éloge et le blâme

(Seconde).

Persuader, convaincre,

délibérer: formes et fonctions

du dialogue, de l’essai,

de l’apologue

(Première).

Mouvements littéraires

et culturels: baroque,

préciosité et classicisme

(Première).

Question préliminaire

Les personnages de pédants présentés dans le

corpus sont-ils interchangeables ou chacun se

distingue-t-il par une personnalité

particulière?

Commentaire

Vous montrerez comment la théâtralité de ce

texte est au service de la caricature et de la

satire.

Corps et âme

(p. 125)

Texte A : Scène2 de l’acteIV des Femmes

savantes de Molière (pp.116-122).

Texte B : Extrait des Méditations métaphysiques de

René Descartes (pp.125-127).

Texte C : Extrait du Procès en séparation de l’âme

et du corps de Calderón (pp.127-128).

Texte D : Extrait de la scène6 de l’acteIV du Dom

Juan de Molière (pp.128-129).

Texte E : Article «Les Femmes savantes» du

Dictionnaire des grandes œuvres de la littérature

française (pp.129-131).

Document : Mise en scène du Procès en séparation

de l’âme et du corps par Christian Schiaretti (p.131).

Le théâtre: genres et registres

(Seconde).

Le théâtre: texte et

représentation

(Première).

Persuader, convaincre,

délibérer

(Première).

Un mouvement littéraire

et culturel: le classicisme

(Première).

Question préliminaire

À la lumière des textes du corpus, montrez

l’influence du dualisme cartésien sur le

sentiment amoureux.

Commentaire

Vous montrerez en quoi ces textes se

rapprochent par leur thématique, mais se

distinguent dans le traitement des

personnages.

La surdité des maîtres

(p. 163)

Texte A : Scène3 de l’acteV des Femmes

savantes de Molière (pp.153-160).

Texte B : Extrait de la scène3 de L’Île des esclaves

de Marivaux (pp.163-165).

Texte C : Extrait de la scène2 de l’acteI du

Barbier de Séville de Beaumarchais (pp.165-166).

Texte D : Extrait des Bonnes de Jean Genet

(pp.166-168).

Document : Plan du film La Règle du jeu de Jean

Renoir (p.169).

Le théâtre: genres et registres

(Seconde).

Le théâtre: texte et

représentation

(Première).

Persuader, convaincre,

délibérer

(Première).

Question préliminaire

Quelles images des valets apparaissent dans

les documents du corpus?

Commentaire

Vous montrerez l’ambiguïté des relations

entre Madame et Claire.

Les Femmes savantes – 5

RÉ P O N S E S A U X Q U E S T I O N S

B i l a n d e p r e m i è r e l e c t u r e ( p . 1 7 8 )

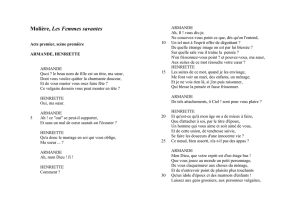

! Armande et Henriette sont les filles de Philaminte et de Chrysale. Armande, l’aînée, est jalouse car

Clitandre, après l’avoir vainement courtisée, s’est tourné vers sa cadette qui ne semble pas rebutée par

le mariage.

" Trois femmes savantes sont présentes chez Chrysale: sa femme, sa sœur et sa fille aînée.

Philaminte, son épouse, se caractérise par son autoritarisme. C’est elle qui porte «le haut-de-chausse».

Bélise est persuadée qu’un homme ne peut la croiser sans tomber amoureux d’elle. Armande enfin est

une prude qui rejette l’idée de mariage. Toutes trois, par ailleurs, au-delà des différences de leurs

tempéraments, sont véritablement férues de science et de philosophie, mais le désir d’être reconnues

leur fait perdre toute mesure et tout discernement.

# Ariste est le frère de Chrysale et de Bélise. Il est plus intelligent que son frère et beaucoup plus

sensé que sa sœur. Il tente de favoriser les amours d’Henriette et de Clitandre.

$ Chrysale a peur de sa femme et trouve son autoritarisme insupportable. Il préfère cependant s’y

soumettre que de tenter de l’affronter. Son penchant pour le savoir lui semble une lubie ridicule.

% Clitandre désire épouser Henriette. Plus simple et moins froide que sa sœur, elle a fait bon accueil

à des vœux dédaignés par Armande. Le désir de se marier et d’avoir des enfants lui semble naturel.

Elle est une personne de bon sens, comme Clitandre, dont elle partage la tempérance.

& Philaminte renvoie Martine en raison de son langage. Elle souhaite éduquer toute sa maisonnée et

fait la guerre aux «solécismes» et aux «vices d’oraison» du langage populaire.

' Trissotin entre en scène au moment où Philaminte tient salon, en compagnie de Bélise et

d’Armande. Toutes trois attendent ardemment ce moment, qui doit être consacré à la lecture des

poèmes de leur visiteur et à de savants entretiens. Henriette, présente aussi, tente de s’éclipser, mais sa

mère l’en empêche.

( Trissotin souhaite profiter de la situation pour devenir le mari d’Henriette et empocher la dot. Il

feint de l’aimer mais renoncera à l’épouser lorsqu’il croira la famille ruinée.

) Les deux pédants commencent par se congratuler mutuellement sur leurs qualités littéraires. Vadius

souhaite ensuite lire un poème de sa composition. Trissotin l’interrompt à plusieurs reprises et finit

par lui demander ce qu’il pense du sonnet «sur la fièvre qui tient la princesse Uranie», sans révéler qu’il

en est l’auteur. Vadius porte un jugement très sévère sur ce poème, qui lui a été lu en société. La

conversation s’envenime et les deux pseudo-poètes finissent par se quereller comme des chiffonniers.

*+ Vadius fait porter chez Philaminte les ouvrages de quatre auteurs latins, dans lesquels elle verra

«notés en marge tous les endroits qu’il [Trissotin] a pillés». Philaminte, tout à son aveuglement, renvoie

le messager et décide de précipiter les noces d’Henriette et de Trissotin.

*, Armande ne refuse pas d’être aimée mais exige, comme sa tante, «une espèce d’amour / Qui doit être

épuré comme l’astre du jour» (v.1683-1684). Elle propose pourtant à Clitandre de devenir sa femme,

lorsqu’elle se rend compte que, lassé de ses froideurs, il s’apprête à épouser Henriette.

*- Henriette veut faire comprendre à Trissotin qu’elle ne l’aime pas et qu’elle voit clair dans son jeu. Elle

lui fait part de son amour pour Clitandre et tente de le détourner d’elle. Son prétendant reste inflexible.

Après s’être montré doucereux, il révèle sa véritable nature: «Pourvu que je vous aie, il n’importe comment.»

*. Le notaire ne sait pas où donner de la tête: le père et la mère d’Henriette proposent un mari

différent. L’un penche pour Clitandre, tandis que l’autre opte pour Trissotin. Le notaire ne sait qui

écouter et ne peut accorder à la jeune fille «deux époux».

*/ Ariste intervient dans la dernière scène, porteur de deux lettres annonçant l’une la banqueroute de

Chrysale et l’autre l’issue malheureuse du procès de Philaminte. La famille se croit alors ruinée.

Trissotin change brusquement d’avis et renonce à épouser Henriette. Dessillée, Philaminte accepte

enfin d’accorder la main de sa cadette à Clitandre, qui ne s’offusque pas de la débâcle familiale. Sa

promise refuse alors de lui imposer une union devenue peu avantageuse pour lui, mais Ariste révèle

que les lettres étaient des faux, destinés à mettre au jour la cupidité de Trissotin.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

1

/

54

100%