Télécharger l`article au format PDF

L’Encéphale (2011) 37, 339—344

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

journal homepage: www.em-consulte.com/produit/ENCEP

CLINIQUE

Le mutisme hystérique

Hysterical mutism

J.-P. Schustera,∗, S. Mouchabacb,Y.LeStrat

c, F. Limosina,c

aService universitaire de psychiatrie, hôpital Corentin-Celton, assistance publique—hôpitaux de Paris,

université Paris Descartes, 4, Parvis-Corentin-Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

bDépartement de psychiatrie et de psychologie médicale, CHU Saint-Antoine, 184, rue du Faubourg-Saint-Antoine,

75012 Paris, France

cInserm U894, centre de psychiatrie et neurosciences, hôpital Sainte-Anne, 75014 Paris, France

Rec¸u le 9 octobre 2009 ; accepté le 21 septembre 2010

Disponible sur Internet le 2 février 2011

MOTS CLÉS

Mutisme ;

Trouble de

conversion ;

Hystérie

Résumé Identifié de tout temps, le mutisme hystérique est rentré dans le champ médical

sous l’impulsion de Jean-Martin Charcot. Depuis, même si ce trouble s’est imposé comme entité

clinique, il reste peu connu. À travers la revue de la littérature, se dessine un trouble rare, envi-

ron 5 % des dysphonies fonctionnelles, et concernant principalement les femmes âgées de 30à

40 ans. L’existence d’une comorbidité psychiatrique ne semble pas être la règle. L’histoire natu-

relle de ce trouble est peu connue, rendant délicate l’évaluation de l’efficacité des nombreuses

thérapies proposées. Aujourd’hui, le terme de mutisme hystérique n’apparaît pas en tant

qu’entité propre dans les classifications internationales. Repéré en tant que trouble médical et

décrit par l’école de la Salpêtrière, ce trouble bruyant n’a soulevé que peu d’intérêt, rendant

sa connaissance aujourd’hui imprécise. Sa prise en charge est particulièrement complexe. La

médicalisation de cette affection reste toutefois difficile du fait de l’importance de la stigma-

tisation qui lui est associée, qui contribue au rejet plutôt qu’à la prise en charge des patients

souffrant de mutisme. Afin de mieux comprendre ce trouble et d’améliorer la prise en charge

des patients qui en souffrent, un regain d’intérêt paraît souhaitable.

© L’Encéphale, Paris, 2010.

KEYWORDS

Mutism;

Conversion disorder;

Hysteria

Summary

Background. — Conversion disorders comprise many clinical pictures, including hysterical

mutism. Hysterical mutism has emerged as a clinical entity that remains difficult to diagnose,

and whose treatment is poorly codified. Hysterical mutism is a disorder of the vocal function

without changing the integrity of the body, resulting in loss of voice. Identified at all times,

hysterical mutism entered the medical field in the late nineteenth century, under the direction

of Jean-Martin Charcot (Salpêtrière School). Since then, although the disorder has emerged as

a clinical entity, it remains little known.

∗Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [email protected] (J.-P. Schuster).

0013-7006/$ — see front matter © L’Encéphale, Paris, 2010.

doi:10.1016/j.encep.2010.12.006

340 J.-P. Schuster et al.

Method. — A systematic review of the literature. We performed electronic literatures search of

relevant studies using Medline, SUDOC, and BIUM. Search terms used were mutism, functional

aphonia, conversion disorder, hysteria.

Results. — The epidemiology of hysterical mutism is difficult to assess. The first limitation is

the lack of consensensual diagnostic criteria. An estimate of its frequency may be advanced

through registries consultation of otolaryngology-head and neck surgery. Through a literature

review, emerges a rare disorder, about 5% of functional dysphonia. The sex-ratio is in favour of

women. Regarding age of onset of disorder, functional aphonia mainly concerns adults with an

average around the age of 30—40 years. The onset of the disorder typically involves a sudden

onset and a recent stressful event. The duration of the disorder is difficult to specify. It appears

that this dysfunction is rapidly reversible and that the majority of patients are in remission of

this disorder within three months. The recurrence of dysfunction seems to be frequent. The

existence of psychiatric comorbidity did not appear to be the rule. The natural history of this

disorder is not known making it tricky to evaluate the efficiency of therapeutic approaches.

Conclusion. — Today the term hysterical mutism does not appear as an entity in either inter-

national classification. It belongs to the category of conversion disorder in the Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR). Identified as a medical entity described

by the school of the Salpêtrière, this disorder has raised little interest. The medicalization of

the condition remains difficult because of the importance of stigma associated with it, which

contributes to the rejection rather than support of patients with mutism. To better understand

this disorder and improve the care of patients who suffer, renewed interest is warranted.

© L’Encéphale, Paris, 2010.

«Tous les symptômes du mutisme hystérique, (...) symp-

tomatologie si complexe et si spéciale à la fois. »

J.-M. Charcot [15].

Introduction

Les troubles de conversion recouvrent de nombreux tableaux

cliniques, dont le mutisme hystérique. Existant dans

l’imaginaire populaire sous l’expression «avoir perdu sa

langue », le mutisme hystérique s’est imposé comme entité

clinique qui reste cependant difficile à diagnostiquer et dont

le traitement est mal codifié.

Le mutisme hystérique est une atteinte de la fonc-

tion phonatoire sans modification de l’intégrité organique,

entraînant une disparition de la voix. La terminolo-

gie utilisée dans la littérature concernant les troubles

de la voix non organique est restée imprécise pendant

de nombreuses années, avec l’usage du terme aphonie

psychogène ou fonctionnelle qualifiée de perte plus ou

moins complète de la voix [19]. Le terme de mutisme

ne souffre pas de cet imprécision, il est défini par

l’absence de l’expression verbale, les centres du langage

et ses organes d’expression étant indemnes de lésions.

Ce mutisme peut s’inscrire dans le cadre d’un syndrome

mélancolique, d’une confusion mentale, d’un syndrome

délirant ou, classiquement, dans un syndrome de conversion

[3].

Dans ce dernier cadre, le terme de mutisme fonctionnel

ou hystérique semble plus approprié que le terme d’aphonie

hystérique pour définir la disparition totale du langage

oral sans participation organique. Il correspond au trouble

fonctionnel psychogénique de la voix de type 1 selon la clas-

sification proposée par Baker et al. [5].

Historique

Dans l’antiquité, les auteurs classiques rapportent des cas de

recouvrements inattendus de l’usage de la parole préalable-

ment perdue. La lecture de ces récits évoque la possibilité

de cas de mutisme hystérique. Le plus célèbre est rapporté

par Hérodote et concerne le fils de Crésus. Lors de la prise de

Sardes par les armées de Cyrus victorieuses, un Perse allait

tuer Crésus sans le reconnaître. Le fils muet du roi défait,

à la vue du Perse qui se jetait sur son père, saisi d’effroi,

s’écria alors : «Soldat, ne tue pas Crésus ! »Tels furent ses

premiers mots ; et il conserva la faculté de parler le reste

de sa vie [27].

Les exemples historiques se succèdent. Il est à noter que

cette symptomatologie sans cause organique évidente s’est

placée à la fin du Moyen Âge sous l’autorité du sacré et du

mystérieux, tout à la fois signes de stigmates religieux ou

de sorcellerie.

C’est à la fin du XIXesiècle que le mutisme hystérique

est étudié en tant que trouble médical, sous l’impulsion de

Jean-Martin Charcot et l’école de la Salpêtrière. En 1886,

Cartaz consigne des observations de mutisme et d’aphonie

hystérique dans son mémoire Du mutisme hystérique cité

par Biolet [10]. Ces troubles se différencient par leur fré-

quence, rare pour le premier et élevée pour la seconde, et

par la possibilité d’émission sonore, celle-ci restant possible

dans l’aphonie quoique effectuée de fac¸on chuchotée.

Un an plus tard, Bouchaud, médecin chef de l’asile de

Lommelet près de Lille, à propos d’une observation [11]

rappelle l’enseignement de Charcot en décrivant les carac-

téristiques essentielles du trouble le distinguant de l’aphasie

motrice d’origine organique. Il replace notamment la symp-

tomatologie dans le cadre de l’hystérie. Pour Bouchaud, «la

perte de la parole est une manifestation assez fréquente de

Le mutisme hystérique 341

l’hystérie. Elle est signalée sous le nom de mutisme hysté-

rique, (et) si l’affection hystérique se montre le plus souvent

polymorphe, elle peut se trouver, en revanche, réduite à un

seul élément symptomatique. Il en est ainsi du syndrome

mutisme hystérique. Il se montre quelquefois parfaitement

isolé, seul témoin de la maladie ».

Dans une de ses Lec¸ons, Charcot présente le cas d’un

jeune patient de 21 ans, mac¸on, qui dans l’exercice de son

métier est tombé d’un échafaudage de trois étages. Suite

à ce traumatisme professionnel, ce patient est devenu «le

héros de toute une Iliade de phénomènes hystériques »et

en particulier un mutisme hystérique, défini par une aphasie

motrice sans accompagnement d’agraphie [16].

En 1891, dans la droite ligne de l’enseignement du maître

de la Salpêtrière, Biolet [10] soutient sa thèse pour le doc-

torat en médecine, intitulée Quelques considérations sur

le mutisme hystérique. Celle-ci s’articule autour de vingt-

six observations, vingt issues du mémoire de Cartaz, trois

des lec¸ons du mardi du Pr Charcot, et trois de l’expérience

de l’auteur. Le tableau clinique du mutisme hystérique est

ainsi décrit : «Dans la grande majorité des cas le mutisme

hystérique débute brusquement. Il survient à la suite d’une

grande frayeur, d’une émotion vive de nature quelconque,

on le voit se produire parfois au sortir d’une attaque hys-

térique ; ou bien sans cause provocatrice apparente dans le

cours de l’aphonie hystérique. La durée est extrêmement

variable : tantôt de quelques heures, de quelques jours à

peine, on l’a vu s’étendre à des mois, à des années même.

La guérison est constante et la disparition du mutisme est le

plus souvent aussi soudaine qu’en avait été l’apparition. Elle

survient donc brusquement, et, comme devant, à la suite

d’une vive émotion. Les récidives sont fréquentes. »[10].

Biolet, rapportant un postulat de Charcot, souligne que

«si l’individu muet ne peut chuchoter, (...) c’est parce qu’il

lui manque désormais la possibilité d’exécuter les mouve-

ments propres, spécialisés, pour l’articulation des mots ; il

est privé en d’autres termes des représentations motrices

nécessaires pour la mise en jeu du mécanisme de la parole

articulée »[10].

Il est à noter, qu’à cette même période en Autriche-

Hongrie, Arthur Schnitzler, plus connu pour son œuvre

littéraire, s’intéresse à ce trouble de la parole dans

le service d’oto-rhino-laryngologie dirigé par son père à

l’université de Vienne. Influencé par la lecture de Bern-

heim (traduite par Freud [7]), Schnitzler rapporte six cas

d’aphonie hystérique traités par hypnose [36]. Il propose

d’écarter le terme d’hystérie, trop stigmatisé, pour qualifier

ce trouble de fonctionnel.

Au début du XXesiècle, Janet, dans Les névroses [30], fixe

le tableau clinique du mutisme hystérique. Il est décrit dans

les symptômes de la névrose hystérique et plus particuliè-

rement dans le troisième chapitre concernant les troubles

du langage. Dans ce cadre, il est traité de fac¸on liée aux

agitations verbales hystériques, crises de «logorrhée dans

lesquelles le sujet parle indéfiniment, à tort et à travers, de

toute espèce de chose sans pouvoir s’arrêter ».

Pour Janet, le mutisme hystérique survient chez des

sujets hystériques avérés qui ont déjà présenté beaucoup

de symptômes névrotiques, à la suite d’une grande émo-

tion assez subite ou d’un somnambulisme, mais il peut aussi

survenir chez des personnes sans antécédents particuliers

notables.

À la phase d’état, le patient a une compréhension conser-

vée sans altération intellectuelle. Il n’a pas l’«air hébété,

il semble, au contraire, intelligent et vif ». Selon Janet,

un fait caractéristique est que le patient ne semble pas

essayer de répondre oralement aux questions : «Il ne fait

pas ces efforts que fait un individu aphasique ou que fait

tout simplement un étranger qui cherche à s’exprimer dans

une langue qu’il connaît mal. Il n’a pas l’air de croire que

l’on puisse répondre par la parole, il n’ouvre pas la bouche,

ne fait entendre aucun son, il répond par écrit. En un mot,

il n’y a pas là une parole imparfaite, il n’y a pas là de parole

du tout et il semble même que ce malade n’a plus l’idée ni

le désir de la parole. Le sujet semble avoir oublié cet usage

qu’à tort ou à raison les hommes ont fait de leur bouche »

[30].

Janet indique l’absence à peu près totale de phénomène

paralytique. Il existe de petits troubles du mouvement loca-

lisés, qui ne rendent pas compte de la paralysie du langage.

Dans un cadre dépassant la description clinique des phé-

nomènes hystériques, Janet propose une théorisation de ces

phénomènes. Pour lui, «[...] les choses se passent comme

si la fonction du langage cessait d’être à la disposition de

la conscience personnelle qui ne sait plus ni l’arrêter ni la

provoquer. La fonction du langage subsiste, mais elle est sim-

plement diminuée en ce sens qu’elle n’est plus consciente

ni personnelle. (...) c’est une dissociation des fonctions »

[30].

Données actuelles

Si l’entité «mutisme hystérique »est reconnue depuis plus

d’un siècle, peu d’études récentes s’y sont intéressées.

L’épidémiologie du mutisme hystérique est difficile

à évaluer. Une estimation de sa fréquence peut être

avancée grâces aux registres de consultation d’oto-

rhino-laryngologie. En 1969, Brodnitz indique que sur

2087 consultations, 1677 patients présentaient un trouble de

la voix qui n’était pas en lien avec un handicap organique.

Parmi ceux-ci, 74, soit 4,4 %, avaient une aphonie fonc-

tionnelle totale [13]. Ces chiffres sont comparables à ceux

avancés par Le Huche et Yana. Dans un rapport de la Société

franc¸aise de phoniatrie en 1974, ils indiquent que les apho-

nies concernent 5 % de l’ensemble des cas de dysphonies

dysfonctionnelles [32].

Parmi les 109 patients présentant un trouble fonctionnel

de la voix répertorié entre 1977 et 1981 dans un centre spé-

cialisé du Middlesex Hospital à Londres, neuf présentaient

une aphonie totale [39]. Le mutisme hystérique reste rare,

ainsi House et al. ne rapportent aucun cas parmi 71 patients

présentant un trouble fonctionnel de la voix [28].

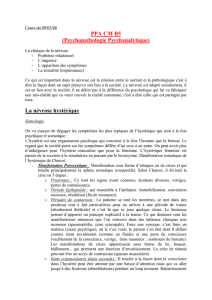

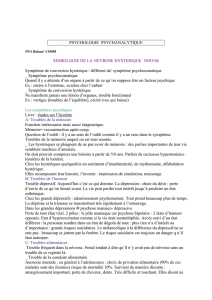

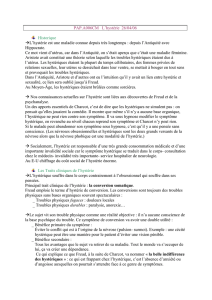

Le sex-ratio est en faveur d’une prédominance fémi-

nine de l’aphonie fonctionnelle (Tableau 1). Il existe

cependant des exceptions notables à cette prédomi-

nance : lors des conflits armés, le mutisme fonctionnel

semble être relativement fréquent parmi les soldats

ayant vécu d’importants traumatismes [23]. Ainsi, pen-

dant le premier conflit mondial, Carl Otto Von Eicken

avait créé une section spéciale à Berlin pour porter soins

aux soldats présentant une aphonie psychogène. Head

note que durant ce conflit les troubles de la parole

étaient parmi les accidents hystériques les plus fréquents,

342 J.-P. Schuster et al.

Tableau 1 Sex-ratio de l’aphonie fonctionnelle.

Étude Année Nombre de sujets inclus Proportion de femmes (%)

Barton [6] 1960 20 100

Cornut [18] 1965 25 88

Aronson et al. [4] 1966 27 88

Brodnitz [13] 1969 62 80,6

Bridger et al. [12] 1983 109 68

Gerritsma [22] 1991 82 91,5

Gunther et al. [24] 1996 49 93,9

Tsunoda et al. [38] 1996 10 90

White et al. [39] 1997 19 95

Shen [37] 1998 27 96,3

House et al. [28] 1987 71 86

et que parfois ces patients présentaient un mutisme

[26].

Concernant l’âge de survenue des troubles, l’aphonie

fonctionnelle concerne essentiellement l’adulte entre 20 et

50 ans, avec une moyenne autour de l’âge de 40 ans

[12,13,32,40], ou de 30 ans selon les études [18,22,37,38].

Bridger et al. [12] rapportent le cas d’un patient âgé de

79 ans. Il s’agit à notre connaissance du patient le plus âgé

parmi les études concernant les aphonies fonctionnelles.

Harris et al. [25] publient un article s’intéressant spécifi-

quement à une population pédiatrique, le plus jeune patient

étant âgé de six ans. Froese et al. [21] publient en 1987 une

revue de la littérature ne retrouvant qu’une douzaine de cas

de dysphonie psychogène survenant avant l’âge de 16 ans.

L’apparition du trouble associe classiquement un début

brutal et un événement récent stressant [2]. L’existence

d’un facteur déclenchant anxiogène est en effet le plus

souvent retrouvée mais ne semble pas systématique. Ainsi,

Bathia et al. n’identifient pas de cause dans 20 % des cas

[8]. Les facteurs déclenchants les plus fréquents sont les

périodes de stress en relation avec un examen, les conflits

familiaux et les deuils [8]. Un événement traumatique n’est

rapporté dans l’anamnèse des troubles sur une période de un

an, que dans 23 % des cas dans l’étude de House et Andrews

[29].

La durée des troubles est difficile à préciser. Il semble que

ce trouble fonctionnel soit rapidement réversible et que la

majorité des patients présente une rémission des troubles

en moins de trois mois [12,25,37].

Les modes de reprise de la fonction langagière sont

variables : progressif, brutal, ou progressif puis brutal [25].

La reprise ad integrum du langage oral est la règle générale

[12].

La récurrence du trouble fonctionnel semble fréquente.

Toutefois, peu d’études ont évalué ce risque. Günther et al.

ont mis en place un suivi prospectif de 40 femmes sur une

période de cinq ans [24]. Vingt et une de ces patientes ont

présenté une récidive du trouble sur cette période, soit

une prévalence de 52 %. La durée moyenne de ces récur-

rences était de 17 jours. Les patientes qui ont présenté des

rechutes du trouble fonctionnel se différentiaient signifi-

cativement des patientes avec un unique épisode par des

scores plus élevés sur l’échelle d’anxiété-trait de Spiel-

berger et par l’existence de problèmes dans le domaine

de la vie privée plus fréquents. Elles présentaient un plus

grand respect des normes sociales, traduisant une plus faible

assertivité.

House et Andrews indiquent, parmi leur échantillon étu-

dié, que l’épisode évalué est une récurrence pour 27 % des

patients [28], et dans la série de patients recrutés par Shen,

33 % des patients sont traités pour une récidive [37]. Ger-

ritsma observe, au sein d’une population de 82 patients,

que les patients ont présenté entre deux et trois épisodes

similaires dans le passé [22].

Peu de données concernent les comorbidités psychia-

triques du mutisme hystérique. Willinger et al. évaluent

61 sujets présentant une dysphonie fonctionnelle [40]. Dans

cette population, plus d’un tiers des patients présentent un

trouble de l’humeur et 20 % souffrent d’un trouble anxieux.

Toutefois, pour House et al. la majorité des patients

ne présente pas de diagnostic psychiatrique [28]. Ainsi,

parmi 71 patients présentant une dysphonie fonctionnelle,

48 n’ont présenté aucun trouble psychiatrique le mois précé-

dant le trouble, tandis que 11 avaient un trouble thymique,

et 11 un trouble anxieux [28].

Butcher confirme ce résultat, et n’observe pas de

troubles psychiatriques graves parmi les patients inclus dans

son étude. Toutefois, les patients présentaient des niveaux

considérables de stress et une difficulté marquée à expri-

mer leurs sentiments [14]. Dans le même registre, Kinzl

et al. indiquent que 36 % des patients présentent des traits

alexithymiques, et 18 % une structure de personnalité his-

trionique [31]. Gerritsma indique que, parmi les 82 patients

de son étude, trois présentent une personnalité histrionique

[22]. Aronson et al. [4] évaluent 27 patients présentant une

aphonie psychogène à l’aide du Minnesota Multiphasic Per-

sonality Inventory : huit évaluations indiquent des traits

histrioniques.

Millar et al. [34] comparent des patients présentant des

dysphonies organiques et fonctionnelles, ces deux popu-

lations se différencient uniquement sur les scores de la

dimension extraversion du questionnaire de personnalité

d’Eysenck, elles sont semblables sur l’ensemble des autres

évaluations concernant les troubles thymiques et anxieux.

On constate, à la lumière des recherches concernant

l’étude des personnalités chez les patients présentant un

trouble de conversion mutique, le faible lien entre person-

nalité histrionique et mutisme hystérique [20].

De nombreux thérapeutes ont proposé des techniques

pour accélérer la guérison. On peut noter une variabilité

Le mutisme hystérique 343

importante des thérapies : de la suffocation à l’hypnose [33],

de l’acupuncture [37] à la technique du karaoké [38],et

de la faradisation endolaryngée [9] à l’injection intracaro-

tidienne [1] ou encore à la «thérapie prokalétique »[35].

Cette dernière est une psychothérapie basée sur un lien

fort entre le patient et le thérapeute, permettant à ce der-

nier de placer le patient dans une situation inconfortable

de défi (prokalesis en grec) par rapport aux interprétations

possibles de son symptôme. Il est également à noter un cas

de guérison attribuée à la stimulation magnétique transcra-

nienne [17].

L’absence de données sur l’évolution naturelle du trouble

et le caractère non contrôlé de l’évaluation des thérapies

proposées invitent à une grande prudence quant à la vali-

dation des effets thérapeutiques des techniques proposées.

Concernant les traitements, Charcot notait avec un certain

recul : «Quant au traitement il ne saurait être que psy-

chique. La suggestion des malades, la démonstration qu’ils

peuvent, qu’ils doivent parler, toutes les ressources enfin

de l’influence morale seront mises en jeu mais le plus sou-

vent le mutisme cesse brusquement à un moment où l’on s’y

attend le moins »[15].

Conclusion

Aujourd’hui, le terme de mutisme hystérique n’apparaît pas

en tant qu’entité propre dans les classifications internatio-

nales. Il fait partie de la catégorie «trouble de conversion »

dans le manuel diagnostique et statistique des troubles men-

taux, quatrième édition, texte révisé (DSM-IV-TR). Repéré

en tant que trouble médical et décrit par l’École de la Sal-

pêtrière, ce trouble bruyant n’a soulevé que peu d’intérêt

rendant sa connaissance aujourd’hui imprécise. Sa prise

en charge est particulièrement complexe. La médicalisa-

tion de cette affection reste toutefois difficile du fait de

l’importance de la stigmatisation qui lui est associée, qui

contribue au rejet plutôt qu’à la prise en charge des patients

souffrant de mutisme.

Conflit d’intérêt

Aucun conflit d’intérêt.

Références

[1] Adeloye A. Hysterical deaf-mutism in a Nigerian soldier. Lancet

1972;2(7788):1200—1.

[2] Akhtar S, Buckman J. The differential diagnosis of mutism:

a review and a report of three unusual cases. Dis Nerv Syst

1977;38(7):558—63.

[3] Altshuler LL, Cummings JL, Mills MJ. Mutism: review, dif-

ferential diagnosis, and report of 22 cases. Am J Psychiatry

1986;143(11):1409—14.

[4] Aronson AE, Peterson Jr HW, Litin EM. Psychiatric symptomato-

logy in functional dysphonia and aphonia. J Speech Hear Disord

1966;31(2):115—27.

[5] Baker J, Ben-Tovim D, Butcher A. Development of a modified

diagnostic classification system for voice disorders with inter-

rater reliability study. Logoped Phoniatr Vocol 2007;32:99—112.

[6] Barton RT. The whispering syndrome of hysterical dysphonia.

Ann Otol Rhinol Laryngol 1960;69:156—64.

[7] Bernheim H. De la suggestion et de son application à la théra-

peutique (1886). Paris: L’Harmattan; 2005.

[8] Bhatia MS, Vaid L. Hysterical aphonia -an analysis of 25 cases.

Indian J Med Sci 2000;54(8):335—8.

[9] Bigenzahn W, Hofler H. Therapy of psychogenic aphonias

using endolaryngeal faradization. Laryngol Rhinol Otol (Stuttg)

1986;65(11):659—61.

[10] Biolet F. Quelques considérations sur le mutisme hystérique.

Paris: Henri Jouve; 1891.

[11] Bouchaud. Aliénation mentale et mutisme hystérique. Ann Med

Psychol (Paris) 1887;6.

[12] Bridger MW, Epstein R. Functional voice disorders. A review of

109 patients. J Laryngol Otol 1983;97(12):1145—8.

[13] Brodnitz FS. Functional aphonia. Ann Otol Rhinol Laryngol

1969;78(6):1244—53.

[14] Butcher P. Psychological processes in psychogenic voice disor-

der. Eur J Disord Commun 1995;30(4):467—74.

[15] Charcot JM. Œuvre complète, vol. 3. Paris: Delahaye; 1887.

[16] Charcot JM. Cours du mardi 24 avril 1888. Archives de

l’Assistance publique de Paris, Archives de la Salpêtrière. Paris,

1888.

[17] Chastan N, Parain D, Vérin E, et al. Psychogenic aphonia:

spectacular recovery after motor cortex transcranial magnetic

stimulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80:94.

[18] Cornut G. Les aphonies psychogènes. J Fr Otorhinolaryngol Chir

Maxillofac 1965;14(7):721—5.

[19] Delamare V, Garnier M, Delamare J, et al. Dictionnaire des

termes techniques de médecine. Paris: Maloine; 1985.

[20] Eitinger L. Aphonia ; is aphonia always a hysterical symptom?

Acta Psychiatr Neurol Scand 1953;28(1):27—34.

[21] Froese AP, Sims P. Functional dysphonia in adolescence: two

case reports. Can J Psychiatry 1987;32(5):389—92.

[22] Gerritsma EJ. An investigation into some personality charac-

teristics of patients with psychogenic aphonia and dysphonia.

Folia Phoniatr (Basel) 1991;43(1):13—20.

[23] Grafton E. Shell shock an its lessons. Manchester University

Press; 1917.

[24] Gunther V, Mayr-Graft A, Miller C, et al. A comparative study of

psychological aspects of recurring and non-recurring functional

aphonias. Eur Arch Otorhinolaryngol 1996;253(4—5):240—4.

[25] Harris C, Richards C. Functional aphonia in young people. J

Laryngol Otol 1992;106(7):610—2.

[26] Head H. The diagnosis of hysteria. British Med J 1922:827—9.

[27] Hérodote. Histoire. Livre I., Clio. Paris: Les Belles Lettres;

1964.

[28] House A, Andrews HB. The psychiatric and social characteris-

tics of patients with functional dysphonia. J Psychosom Res

1987;31(4):483—90.

[29] House AO, Andrews HB. Life events and difficulties prece-

ding the onset of functional dysphonia. J Psychosom Res

1988;32(3):311—9.

[30] Janet P. Les névroses. Paris: Ernest Flammarion; 1909.

[31] Kinzl J, Biebl W, Rauchegger H. Functional aphonia. A

conversion symptom as defensive mechanism against anxiety.

Psychother Psychosom 1988;49(1):31—6.

[32] Le Huche F, Yana M. Aphonies et dysphonies par inhibi-

tion vocale. Rapport présenté au 31econgrès de la Société

franc¸aise de phoniatrie. Bulletin d’audiophonologie 1974:

53—144.

[33] McCue EC, McCue PA. Hypnosis in the elucidation of hys-

terical aphonia: a case report. Am J Clin Hypn 1988;30(3):

178—82.

[34] Millar A, Deary IJ, Wilson JA, et al. Is an organic/functional dis-

tinction psychologically meaningful in patients with dysphonia?

J Psychosom Res 1999;46(6):497—505.

[35] Neeleman J, Mann AH. Treatment of hysterical apho-

nia with hypnosis and prokaletic therapy. Br J Psychiatry

1993;163:816—9.

6

6

1

/

6

100%