Guide pour le diagnostic clinique différentiel des

1

Crest® Oral-B®

et dentalcare.ca Cours de formation continue, 25 juil., 2013

Guide pour le diagnostic clinique différentiel

des lésions de la muqueuse buccale

Cours en ligne : www.dentalcare.ca/fr-CA/dental-education/continuing-education/ce110/ce110.aspx

Avis de non-responsabilité : Les participants doivent être conscients des dangers de mettre en pratique de nouvelles techniques

ou procédures sur la base de connaissances limitées. Seuls les principes de dentisterie éprouvés devraient être utilisés pour

soigner les patients.

Cette formation vise à vous aider à comprendre le processus de diagnostic clinique différentiel

des pathologies et des lésions de la muqueuse buccale. La première étape d’une prise en charge

thérapeutique réussie d’un patient présentant une pathologie ou une lésion de la muqueuse buccale repose

sur l’établissement d’un diagnostic différentiel. Cette formation comprend un arbre décisionnel interactif

ainsi qu’une version téléchargeable pour vous aider à poser un diagnostic.

Déclaration de conflit d’intérêts

• Le regretté Dr Finkelstein n’a signalé aucun conflit d’intérêts associé à ce cours lors de sa dernière mise

à jour. Le personnel de P&G souhaite exprimer ses condoléances suite au décès du Dr Finkelstein

survenu le 28 décembre 2013. Il a su inculquer avec ferveur, sa passion et ses connaissances dans

le domaine de la pathologie buccale auprès de milliers d’étudiants et de patients durant sa fructueuse

carrière de plus de 30 ans à l’Université de l’Iowa..

PROGRAMME CERP DE L’ADA

La Société Procter and Gamble est un fournisseur reconnu du programme CERP de l’ADA.

Le programme CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine (ADA) en vue d’aider les

professionnels des soins dentaires à identifier les fournisseurs de qualité en matière de formation continue

en soins dentaires. Le programme CERP de l’ADA n’approuve ni ne parraine aucun cours ou instructeur

individuel, et ne garantit pas que les heures de formation seront créditées par l’ordre des dentistes.

Toute préoccupation ou plainte à propos d’un prestataire de formation continue peut être directement

adressée au prestataire ou au programme CERP de l’ADA à l’adresse

suivante : http://www.ada.org/cerp (en anglais)

Fournisseur reconnu du programme PACE

La Société Procter & Gamble est désignée comme un fournisseur approuvé du programme PACE

par l’Academy of General Dentistry. Les programmes formels de formation continue

de ce fournisseur de programmes sont reconnus par l’AGD pour des crédits d’études

postdoctorales, de maîtrise et de maintien de l’adhésion. L’approbation n’implique aucune

acceptation par un conseil provincial ou d’État de dentisterie et ne constitue pas un appui de

l’AGD. Les modalités de l’approbation couvrent la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2017.

No identification fournisseur 211886

Michael W. Finkelstein, DDS, MS

Unités de formation continue en dentisterie : 4 heures

2

Crest® Oral-B®

et dentalcare.ca Cours de formation continue, 25 juil., 2013

Aperçu

Étant donné que la pathologie buccale est une spécialité visuelle, les images cliniques peuvent faciliter

l’apprentissage des caractéristiques cliniques des lésions de la muqueuse buccale. Plusieurs ouvrages vous

sont proposés dans la section Ressources supplémentaires à la fin de cette formation. Le contenu de cette

formation a été conçu pour être utilisé en parallèle avec le siteThe Oral Pathology Image Database (Atlas).

Prenez note que les lésions ou les pathologies marquées d’un astérisque (*) sont imagées sur le site The

Oral Pathology Image Database.

Objectifs d’apprentissage

À la fin du présent cours, le professionnel de la dentisterie sera en mesure de :

• Classer les lésions buccales et déterminer s’il s’agit d’une lésion de surface ou d’une hypertrophie des

tissus mous à l’aide d’un arbre décisionnel (organigramme).

• Décrire les caractéristiques cliniques de chaque type de lésion des muqueuses buccales dans l’arbre

décisionnel, notamment :

Les lésions de surface blanches’: épaississements épithéliaux, débris de surface et modifications

sous-épithéliales

Les lésions de surface pigmentées généralisées

Les lésions de surface pigmentées localisées’: lésions sanguines intravasculaires ou extravasculaires,

pigments mélaniques, tatouages

Les lésions de surface vésiculaires-ulcérées-érythémateuses’: lésions héréditaires, auto-immunes,

virales, mycosiques et idiopathiques

Les hypertrophies réactives des tissus mous de la muqueuse buccale

Les tumeurs bénignes de la muqueuse buccale : tumeurs épithéliales, mésenchymateuses et des

glandes salivaires

Les tumeurs malignes de la muqueuse buccale

Les kystes de la muqueuse buccale

• Décrire les caractéristiques ou les aspects cliniques particuliers des pathologies les plus courantes ou

les plus importantes de la muqueuse buccale.

• Établir un diagnostic clinique différentiel étape par étape, à l’aide de l’arbre décisionnel, pour les patients

présentant des lésions des muqueuses buccales.mucosal lesions.

Contenu du cours

• Partie I : Introduction au diagnostic clinique

différentiel

Comment utiliser l’arbre décisionnel

Tumeurs bénignes et malignes

• Partie II : Lésions de surface de la muqueuse

buccale

Lésions de surface blanches

Lésions blanches avec débris de surface

Lésions blanches causées par une

modification sous-épithéliale

Lésions de surface pigmentées de la

muqueuse buccale

Lésions de surface pigmentées localisées de

la muqueuse buccale

Lésions sanguines extravasculaires

Lésions mélanocytaires

Tatouages

Lésions de surface vésiculaires-ulcérées-

érythémateuses de la muqueuse buccale

Maladies héréditaires : Épidermolyse bulleuse

Maladies auto-immunes

Maladies idiopathiques

Maladies virales

Maladies mycosiques : Candidose (candidiase)

• Partie III : Hypertrophies des tissus mous de la

muqueuse buccale

Hypertrophies réactives des tissus mous

Tumeurs des tissus mous

Tumeurs épithéliales bénignes de la muqueuse

buccale

Tumeurs mésenchymateuses bénignes de la

muqueuse buccale

Tumeurs bénignes des glandes salivaires de la

muqueuse buccale

Kystes de la muqueuse buccale

Néoplasmes malins de la muqueuse buccale

3

Crest® Oral-B®

et dentalcare.ca Cours de formation continue, 25 juil., 2013

• Partie IV : Hypertrophies des tissus mous de la

muqueuse buccale

Tableau 1. Lésions de surface blanches de la

muqueuse buccale

Tableau 2. Lésions de surface pigmentées

localisées de la muqueuse buccale

Tableau 3. Lésions de surface vésiculaires-

ulcérées-érythémateuses de la muqueuse

buccale

Tableau 4. Hypertrophies des tissus mous

Tableau 5. Tumeurs épithéliales bénignes

Tableau 6. Tumeurs mésenchymateuses

bénignes

Tableau 7. Tumeurs bénignes des glandes

salivaires

Tableau 8. Kystes des tissus mous

• Conclusion

• Aperçu de l’examen

• Références

• Au sujet de l’auteur

Partie I : Introduction au diagnostic

clinique différentiel

Le diagnostic des lésions de la muqueuse buccale

est nécessaire pour prendre correctement en

charge les patients. Le diagnostic clinique

différentiel est un processus cognitif qui se base

sur la logique et les connaissances et qui, à l’aide

d’une série de décisions progressives, permet

d’établir une liste de diagnostics possibles. Ce

type de diagnostic repose sur un processus

d’exclusion. Toutes les lésions qui ne peuvent

être exclues constituent le diagnostic différentiel

initial et motivent les tests et les procédures

subséquentes qui permettront de préciser le

diagnostic définitif. Jouer aux devinettes au sujet

du meilleur diagnostic d’une lésion buccale peut

être dangereux pour le patient, car de graves

affections pourraient être écartées.

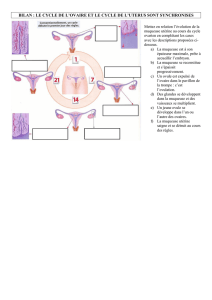

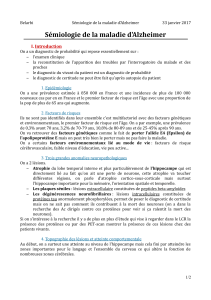

Il est donc utile pour les praticiens d’organiser

leurs connaissances sur les pathologies buccales à

l’aide d’un système qui simule l’apparence clinique

des lésions buccales. Un arbre décisionnel est un

organigramme qui organise l’information afin que

l’utilisateur puisse prendre une série de décisions

progressives et parvenir à une conclusion logique

(Figure 1).

Comment utiliser l’arbre décisionnel

Pour utiliser l’arbre décisionnel, le praticien prend

une première décision à la gauche de l’arbre, puis

continue vers la droite. Les noms de chacune

des lésions sont énumérés à la droite de l’arbre.

Toute lésion ou tout ensemble de lésions qui ne

peut être exclu fera partie du diagnostic clinique

différentiel.

Le praticien doit d’abord savoir si la lésion est une

lésion de surface ou une hypertrophie des tissus

mous.

Les lésions de surface sont des lésions qui

touchent l’épithélium et le tissu conjonctif

superficiel de la muqueuse et de la peau. Elles

n’excèdent pas 2 à 3 mm d’épaisseur. Les

lésions de surface se répartissent en trois

catégories en fonction de leur apparence clinique :

blanches, pigmentées ou vésiculaires-ulcérées-

érythémateuses. Chacune de ces catégories se

subdivise ensuite en sous-catégories, comme

indiqué dans les tableaux 1 à 3.

Les hypertrophies des tissus mous sont des

inflammations ou des masses qui se répartissent

en deux catégories : les lésions réactives et

les tumeurs du tableau 4. Le terme tumeur

est utilisé au sens clinique d’hypertrophie et

ne repose pas sur des critères microscopiques

ou des processus pathologiques de base.

Ainsi, un fibrome d’irritation est considéré

une tumeur, car cette lésion est persistante et

grossit progressivement, même si la plupart des

spécialistes s’entendent pour dire que la véritable

pathogenèsepathogénèse est un processus réactif

secondaire à une irritation chronique.

Les hypertrophies réactives des tissus mous

peuvent croître et décroître (taille fluctuante),

et finissent en général par régresser. Les

hypertrophies réactives sont souvent, mais pas

toujours, sensibles ou douloureuses et présentent

généralement un taux de croissance plus rapide

(allant de quelques heures à quelques semaines)

que les tumeurs. Certaines hypertrophies

réactives commencent comme des lésions

diffuses et deviennent plus localisées au fil du

temps. Les lésions réactives s’accompagnent

parfois de ganglions lymphatiques sensibles et de

manifestations systémiques, comme de la fièvre

et des malaises. Une fois que le caractère réactif

de l’hypertrophie des tissus mous est établi,

l’étape suivante consiste à déterminer ce qui a

provoqué l’apparition de la lésion : il peut s’agir

d’une infection bactérienne, virale ou fongique, ou

d’une blessure chimique ou physique.

4

Crest® Oral-B®

et dentalcare.ca Cours de formation continue, 25 juil., 2013

Figure 1. Arbre décisionnel pour les lésions de la muqueuse buccale.

Pour voir l’arbre de décision interactive pour orale muqueuse lésions, cliquez ici.

Grossesse

Médication

Dysplasie fibreuse polyostotique

Ingestion de métaux lourds

Lésions héréditaires

Maladie d'Addison

Mélanose tabagique

Neurofibromatose

Syndrome de Peutz-Jeghers

Impression

clinique

Hypertrophies

des tissus mous

Lésions

blanches

Lésions

pigmentées

Lésions

vésiculaires-ulcérées-

érythémateuses

Épaississement épithélial

Lésions sous

épithéliales

Candidose

Brûlure

Kystes kératosiques congénitaux

Cicatrice

Grains de Fordyce

Carcinome à cellules squameuses

Carcinome in situ

Dysplasie épithéliale

Hyperkératose

Hyperplasie épithéliale familiale

Langue géographique

Langue pileuse

Leucoplasie chevelue

Leucœdème

Lichen plan

Stomatite nicotinique

Herpès primaire

Herpès récurrent

Lupus érythémateux

Pemphigoïde bulleuse

Pemphigoïde des muqueuses

Pemphigus vulgaire

Carcinome à cellules squameuses

Carcinome in situ

Dysplasie épithéliale

Lésions

localisées

Lésions

généralisées

Lésions

intravasculaires

Lésions sanguines

extravasculaires

Lésions

mélanocytaires

Tatouage

Hématome

Ecchymose

Pétéchies

Hémangiome

Varice

Sarcome de Kaposi

Macule mélanique buccale

Naevus

Mélanome

Éphélide

Herpès simplex

Herpangine

Herpès zoster

Mononucléose infectieuse

Syndrome mains-pieds-bouche

Varicelle

Épidermolyse bulleuse

Lichen plan érosif

Erythroplasia

Mucosite médicamenteuse

Stomatite de contact

Candidose

Lésions

héréditaires

Lésions

virales

Lésions

auto-immunes

Idiopathique

Mycosique

Lésions de

surface de la

muqueuse buccale

Arbre décisionnel pour les lésions de la muqueuse buccale

(Revised 10/14)

Débris de surface

Hypertrophies

réactives

Tumeur ou

néoplasme

Tumeurs et

néoplasmes

bénins

Kystes

Tumeurs et

néoplasmes

malins

Épulis fissuratum

Fibrome causé par une irritation

Papillome

Verrue vulgaire

Condylome acuminé

Fibrome

Épulis congénital

Fibrome ossifiant périphérique

Granulome périphérique à cellules géantes

Granulome pyogénique

Hémangiome

Léiomyome

Lipome

Lymphangiome

Neurofibrome

Névrome

Rhabdomyome

Schwannome

Tumeur à cellules granuleuses

Adénocarcinome à cellules acineuses

Adénome monomorphe

Adénome polymorphe

Carcinome adénoïde kystique

Carcinome muco-épidermoïde d'évolution lente

Cystadénolymphome papillaire

Adénocarcinome polymorphe d’évolution lente

Gingival cyst of adult

Lymphoepithelial cyst

Epidermoid/dermoid cyst

Thyroglossal tract cyst

Carcinome à cellules squameuses

Carcinome verruqueux

Carcinomes métastatiques

Lymphome

Mélanome

Sarcome

Adénocarcinome des glandes

salivaires

A

Adénocarcinome à cellules acineuses

Adénocarcinome polymorphe d’évolution lente

Carcinome adénoïde kystique

Carcinome muco-épidermoïde

Épithéliaux

Mésenchymateux

Glande salivaire

©2008 University of Iowa, College of Dentistry

Lentigo

Ulcères aphteux

Érythème polymorphe

5

Crest® Oral-B®

et dentalcare.ca Cours de formation continue, 25 juil., 2013

Les tumeurs des tissus mous se caractérisent

par leur persistance et leur progressivité; elles

ne se résorbent pas sans traitement. En règle

générale, elles ne sont pas douloureuses aux

premiers stades de leur développement, et leur

rythme de croissance va de quelques semaines à

quelques années.

Tumeurs bénignes et malignes

Si une hypertrophie des tissus mous semble être

une tumeur, le praticien doit déterminer si elle

est bénigne ou maligne. Les tumeurs bénignes

sont généralement mieux définies ou circonscrites

et présentent un rythme de croissance plus lent,

de quelques mois à quelques années, que les

néoplasmes malins. Les néoplasmes malins

sont plus susceptibles d’être douloureux et

d’entraîner des ulcérations de l’épithélium sus-

jacent que les lésions bénignes. Puisque les

néoplasmes malins envahissent ou infiltrent les

muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins et les

tissus conjonctifs environnants, ils se fixent ou

adhèrent aux structures qui les entourent durant

la palpation. Certaines tumeurs bénignes se

fixent également aux structures qui les entourent,

mais d’autres sont enveloppées d’une capsule de

tissu conjonctif fibreux, qui peut permettre de faire

bouger la lésion dans le tissu, indépendamment

des structures environnantes.

Les tumeurs bénignes peuvent se diviser en

quatre catégories : les tumeurs épithéliales,

les tumeurs mésenchymales, les tumeurs des

glandes salivaires et les kystes des tissus mous.

Bien que les kystes des tissus mous ne soient pas

des tumeurs, leurs caractéristiques historiques et

cliniques sont semblables à celles des tumeurs

bénignes. Chacune de ces catégories possède

à son tour des sous-catégories, comme indiqué

dans les tableaux 5 à 8.

Il faut souligner que les descriptions cliniques

ci-dessus sont des lignes directrices générales,

et que des exceptions existent. L’ablation de

la lésion et l’examen au microscope du tissu

sont souvent les seuls moyens de parvenir à un

diagnostic définitif.

Partie II : Lésions de surface de la

muqueuse buccale

Il ne faut pas oublier que les lésions de surface

de la muqueuse buccale sont des lésions qui

touchent l’épithélium ou les tissus conjonctifs

superficiels. Elles n’excèdent pas 2 à 3 mm

d’épaisseur. Sur le plan clinique, les lésions de

surface sont plates ou peu épaisses, mais ne sont

pas des inflammations ni des hypertrophies.

Les lésions de surface se divisent habituellement

en trois catégories en fonction de leur apparence

clinique : blanches, pigmentées, ou vésiculaires-

ulcérées-érythémateuses.

Lésions de surface blanches de la muqueuse

buccale

Les lésions de surface de la muqueuse buccale

qui présentent un aspect blanc, brun ou jaune

pâle sont divisées en trois groupes en fonction de

leurs caractéristiques cliniques :

1. Les lésions blanches causées par un

épaississement épithélial.

2. Les lésions blanches causées par

l’accumulation de débris nécrotiques sur la

surface muqueuse.

3. Les lésions blanches causées par des

modifications sous-épithéliales du tissu

conjonctif.

Les lésions blanches causées par un

épaississement épithélial présentent un aspec

blanc parce que la coloration rosâtre et rougeâtre

des vaisseaux sanguins sous le tissu conjonctif

est masquée par l’épaississement de l’épithélium.

Ces lésions sont asymptomatiques, rugueuses à

la palpation et ne s’enlèvent pas en les frottant

avec une gaze. Elles sont plates et blanches

lorsqu’elles sont sèches.

Trois des lésions blanches avec épaississement

épithélial se produisent sur la langue : la langue

pileuse, la leucoplasie chevelue et la langue

géographique (érythème migrateur).

La langue pileuse* est le résultat de

l’accumulation de kératine sur la surface dorsale

de la langue. De nombreuses causes ont été

envisagées, mais les plus probables sont le

manque de stimulation mécanique de la face

dorsale de la langue lié à une mauvaise hygiène

buccodentaire ou à un régime alimentaire de

consistance molle. La lésion se présente sous la

forme de papilles filiformes allongées ressemblant

à des poils. Les papilles se teintent généralement

de brun, de noir ou d’autres couleurs en fonction

du régime alimentaire et des habitudes du

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

1

/

46

100%