Mécanismes de l`alloréactivité, des rejets de greffe

1

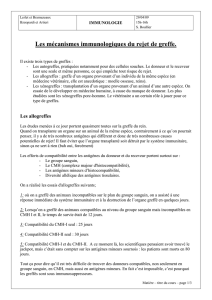

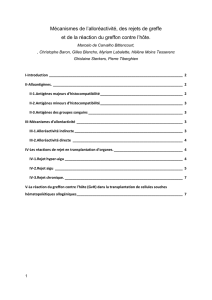

Mécanismes de l’alloréactivité, des rejets de greffe

et de la réaction du greffon contre l’hôte.

Marcelo de Carvalho Bittencourt,

Christophe Baron, Gilles Blancho, Myriam Labalette, Hélène Moins Teisserenc

Ghislaine Sterkers, Pierre Tiberghien

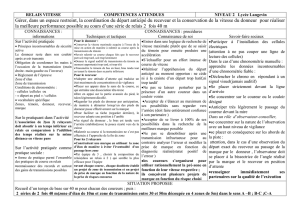

I-Introduction _____________________________________________________________ 2

II-Alloantigènes. ___________________________________________________________ 2

II-1.Antigènes majeurs d’histocompatibilité ____________________________________ 2

II-2.Antigènes mineurs d’histocompatibilité ____________________________________ 3

II-3.Antigènes des groupes sanguins _________________________________________ 3

III-Mécanismes d’alloréactivité ________________________________________________ 3

III-1.Alloréactivité indirecte _________________________________________________ 3

III-2.Alloréactivité directe __________________________________________________ 4

IV-Les réactions de rejet en transplantation d’organes. _____________________________ 4

IV-1.Rejet hyper-aigu _____________________________________________________ 4

IV-2.Rejet aigu __________________________________________________________ 5

IV-3.Rejet chronique. _____________________________________________________ 7

V-La réaction du greffon contre l’hôte (GvH) dans la transplantation de cellules souches

hématopoïétiques allogéniques _______________________________________________ 7

2

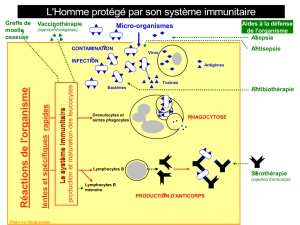

I-Introduction

Les progrès accomplis dans le domaine des traitements immunosuppresseurs ont permis de

développer la transplantation dans la prise en charge des patients atteints d’insuffisance

chronique de différents organes et tissus. L’immunosuppression qui accompagne ces greffes

est nécessaire puisque, au-delà des difficultés techniques chirurgicales, dès les premières

tentatives de transplantation, il est apparu que les greffons devenaient non-fonctionnels dans

un délai relativement court du fait de conflits immunitaires. Ces conflits sont liés à des

différences antigéniques entre les tissus et cellules du donneur et du receveur. Lorsque le

donneur appartient à la même espèce que le receveur, on parle d’alloréactivité, dont l’origine

principale est l’extrême polymorphisme des gènes codant pour les antigènes du complexe

majeur d’histocompatibilité (CMH). Dans les cas très rares où le donneur et le receveur sont

identiques génétiquement (jumeaux monozygotes) il s’agit d’une transplantation syngénique

et aucune réaction immunitaire n’apparaît. On parle enfin de xenoréactivité lorsque le

donneur et le receveur n’appartiennent pas à la même espèce.

Lorsque le receveur est immunodéprimé, comme dans la transplantation de cellules souches

hématopoïétiques, les cellules immunocompétentes contenues dans le greffon sont capables

de reconnaître les alloantigènes de l’hôte et de les rejeter : il s’agit de la maladie du greffon

contre l’hôte ou GVHD (Graft Versus Host Disease). Cette condition particulière est abordée

dans la seconde partie de ce chapitre.

L’alloréactivité reste un obstacle majeur aux transplantations d'organes et de tissus puisque

les rejets immunologiques aboutissent à la perte du greffon de façon pratiquement

inéluctable et relativement rapide sans traitement immunosuppresseur. En effet, chaque

individu possède un taux important de lymphocytes T naïfs capables de reconnaître les

alloantigènes. La fréquence des lymphocytes T naïfs spécifiques d’un antigène donné est

normalement très faible (de l’ordre de 1 pour 100 000, cf. livre L2). Cette fréquence est

beaucoup plus élevée en ce qui concerne les lymphocytes alloréactifs (de l’ordre de 1 à 10

pour 100), ce qui conduit au développement de réponses immunes de forte intensité lorsque

les antigènes d’histocompatibilité de deux individus sont mis en présence.

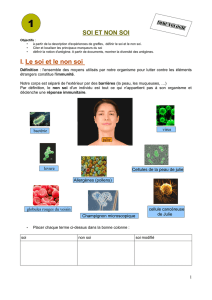

II-Alloantigènes.

II-1.Antigènes majeurs d’histocompatibilité

Plus de 90% des alloantigènes reconnus sont les produits des différences alléliques entre

les molécules du CMH des individus au sein d’une même espèce. Les différences

génétiques existant entre les nombreux allèles des molécules d’histocompatibilité sont

concentrées au niveau des parties codant la niche à peptide, régions les plus

polymorphiques de ces molécules (cf. livre L2).

3

II-2.Antigènes mineurs d’histocompatibilité

Les antigènes mineurs d’histocompatibilité correspondent à des fragments peptidiques issus

de la dégradation de protéines intracellulaires pour lesquelles il existe un polymorphisme

génétique, mais n’appartenant pas au CMH. La présentation d’un antigène mineur est

cependant restreinte par le CMH et fait intervenir l'alloréactivité indirecte. Les gènes codant

les protéines présentant un polymorphisme allélique se situent sur divers chromosomes ce

qui explique leur transmission autosomique ou gonosomique. Ainsi, l’antigène H-Y n’est

exprimé que par les hommes puisque le gène qui le code est localisé sur le chromosome Y.

Il existe aussi un polymorphisme des cytokines et de leurs récepteurs, ainsi que des

antigènes du système KIR (Killer Immunoglobulin Receptors) présents sur les cellules NK.

Le polymorphisme extensif du génome humain inclut par ailleurs des délétions de gènes. Le

système immunitaire d’un individu porteur d’une délétion homozygote d’un gène n’a pas

acquis de tolérance vis-à-vis du produit de ce gène. En cas de greffe allogénique il peut

reconnaître ce produit comme un alloantigène.

Les antigènes mineurs d’histocompatibilité ont été découverts en raison de phénomènes de

GVH survenus au décours de greffes entre donneur et receveur présentant le même CMH

(greffe HLA-identique). Les antigènes mineurs d'histocompatibilité ne jouent toutefois pas de

rôle déterminant dans la transplantation d'organes.

II-3.Antigènes des groupes sanguins

Les antigènes des groupes sanguins, ABO, sont importants aussi pour la transplantation

car ils sont présents à la surface de plusieurs types cellulaires, dont les cellules

endothéliales. Dans une situation d'incompatibilité ABO donneur-receveur, ils peuvent être la

cible des anticorps naturels, responsables de rejets hyper-aigus.

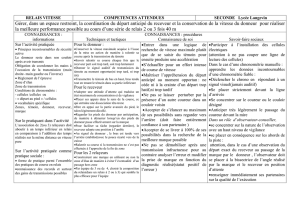

III-Mécanismes d’alloréactivité

L'alloréactivité peut être classée en deux types en fonction du mode de reconnaissance des

alloantigènes.

III-1.Alloréactivité indirecte

Dans le cas de l’alloréactivité indirecte, les protéines allogéniques du donneur sont

internalisées et apprêtées par les cellules présentatrices d’antigènes du receveur. Les

lymphocytes T CD4 ou CD8 du receveur dont les TCR reconnaissent ces peptides du

donneur présentés respectivement dans les molécules du CMH de classe II ou de classe I

du receveur sont des lymphocytes T dits alloréactifs. Cette reconnaissance indirecte suit

donc le processus physiologique d’amorçage de l’activation lymphocytaire T (cf. livre L2). La

fréquence de lymphocytes alloréactifs potentiellement activés via l’alloréactivité indirecte se

rapproche de celle mesurée pour un antigène étranger donné.

4

III-2.Alloréactivité directe

A l’opposé, l’alloréactivité directe indique la capacité des lymphocytes T alloréactifs à

reconnaître les molécules du CMH du donneur directement sur les cellules présentatrices

d’antigène contenues dans le greffon. Ces molécules du CMH peuvent contenir des peptides

issus du donneur ou du receveur. L’alloréactivité directe peut paraître surprenante. Elle tire

son origine des particularités de l’ontogénie des lymphocytes T qui subissent plusieurs

étapes de sélection dans le thymus afin de ne conserver que des cellules ayant un TCR

fonctionnel mais non-autoréactives (cf. livre L2). La sélection négative thymique ne prend

pas en compte les molécules du CMH allogéniques qui sont absentes du stroma thymique

d’un individu. Après une greffe, des complexes CMH allogénique/peptides, qui ressemblent

du point du vue tridimensionnel à un complexe CMH du soi/peptide étranger, peuvent être

reconnus par les lymphocytes T du receveur qui n'ont pas été éliminés au cours de

l’ontogénie. Cette reconnaissance donne le premier signal d'activation lymphocytaire.

Un troisième mode de reconnaissance allogénique a été décrit, l'alloréactivité semi-directe,

liée à la propriété des cellules dendritiques de capturer des molécules de surface d'une autre

cellule. Les cellules dendritiques du receveur « capteraient » donc des complexes CMH de

classe I/peptide du donneur, tout en présentant de façon concomitante des peptides issus du

donneur sur leurs propres molécules CMH de classe II.

IV-Les réactions de rejet en transplantation d’organes.

IV-1.Rejet hyper-aigu

Dans les rejets hyper-aigus, des anticorps préformés reconnaissent massivement des cibles

cellulaires présentes dans les petits vaisseaux du greffon. Ceci aboutit à l’activation du

complément, à des lésions thrombo-hémorragiques ou ischémiques et à la mort tissulaire.

Les rejets hyper-aigus surviennent très rapidement, dans les minutes ou les heures qui

suivent la revascularisation du greffon. Des anticorps préformés (consécutifs à des

grossesses, des transfusions non déleucocytées, ou une allogreffe antérieure), dirigés contre

les molécules CMH de classe I du donneur, peuvent être la cause de rejets hyper-aigus.

Comme ces rejets sont extrêmement difficiles à contrôler, il est très important de s'assurer

avant la transplantation que le receveur n'est pas immunisé vis-à-vis des molécules CMH du

donneur. La réalisation d'un crossmatch lymphocytaire permet l'identification d’anticorps anti-

HLA préformés éventuels. Dans ce test on incube des cellules mononucléées du donneur

avec le sérum du receveur en présence de complément et d’un marqueur de viabilité

cellulaire. En cas de présence d'anticorps anti-HLA, la fixation du complément aboutit à la

lyse des cellules du donneur (crossmatch positif). A l'inverse, si les cellules sont viables, il

n’y a pas d’anticorps cytotoxiques anti-donneur chez le receveur (crossmatch négatif).

5

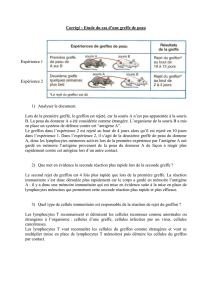

IV-2.Rejet aigu

Les rejets aigus surviennent dans les trois premiers mois suivant la transplantation. Quatre

phases peuvent être identifiées dans la physiopathologie du rejet aigu, reconnaissance,

activation, infiltration et destruction du greffon.

Pendant la phase d'alloreconnaissance ou d’allosensibilisation, l'alloréactivité directe conduit

à l’activation des lymphocytes T alloréactifs par les cellules dendritiques du donneur. Comme

tous les organes, le greffon contient des cellules dendritiques immatures qui agissent comme

cellules sentinelles du système immunitaire. Ces cellules sont sensibles à l’environnement

inflammatoire éventuellement présent chez le donneur, par exemple si celui-ci a subi une

réanimation médicale prolongée. De plus, la transplantation est elle-même génératrice de

signaux de danger capables d'induire une maturation des cellules dendritiques contenues

dans le greffon. La procédure chirurgicale (lésions tissulaires) ainsi que la période d'ischémie

froide, pendant la conservation extra-corporelle du greffon, induisent effectivement un

microenvironnement pro-inflammatoire.

Sur les cellules dendritiques chargées de peptides allogéniques, l'expression du récepteur

de chemokine CCR7 et des molécules d'adhésion augmente. Dans la période précoce post-

transplantation, les cellules dendritiques du donneur vont ainsi migrer vers les zones

lymphocytaires T des ganglions lymphatiques du receveur drainant le greffon. Elles

deviennent matures, augmentent l’expression des molécules CMH et des molécules de

costimulation, et sont alors capables d’activer les lymphocytes T alloréactifs et de débuter

ainsi la réponse immune allogénique.

Cette reconnaissance directe des alloantigènes est responsable d’environ 90% de la

réponse allogénique et des rejets aigus survenant dans les premiers jours ou les premières

semaines post-transplantation.

De façon concomitante, les cellules présentatrices d’antigène du receveur sont attirées vers

le greffon par l’environnement inflammatoire présent dans celui-ci. Ces cellules capturent

des débris tissulaires et migrent également vers les ganglions drainant le greffon.

De plus, des molécules solubles originaires du donneur sont transportées par voie sanguine

vers les ganglions lymphatiques et peuvent être capturées et apprêtées par les cellules

dendritiques du receveur. Ces alloantigènes peuvent être reconnus par les lymphocytes T

alloréactifs par la voie indirecte, ce qui peut induire un rejet aigu avec une cinétique plus

tardive. Cette voie indirecte est responsable de la majorité des rejets aigus survenant à

distance de la transplantation, car il n’y a qu’un petit nombre de cellules dendritiques dans le

greffon.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%