MOLECULES POLYATOMIQUES - THEORIE DE L`HYBRIDATION

M

MO

OL

LE

EC

CU

UL

LE

ES

S

P

PO

OL

LY

YA

AT

TO

OM

MI

IQ

QU

UE

ES

S

-

-

T

TH

HE

EO

OR

RI

IE

E

D

DE

E

L

L’

’H

HY

YB

BR

RI

ID

DA

AT

TI

IO

ON

N

Rappels.

Dans les atomes les électrons sont décrits par des orbitales atomiques (OA). Dans les molécules, ils sont décrits

par des orbitales moléculaires (OM) ! Ces OM s’expriment comme des combinaisons linéaires (des sommes ou

des soustractions) des OA appartenant aux atomes qui constituent la molécule. Pour pouvoir combiner des OA il

faut respecter deux conditions. Premièrement, les OA à combiner doivent avoir des énergies proches.

Deuxièmement, il faut que les OA se recouvrent ! A distance d’équilibre (longueur classique de liaison

chimique), les seules OA qui respectent ces deux conditions sont les OA de valence (les OA de cœur sont trop

contractées pour se recouvrir à ces distances et la différence d’énergie entre OA de cœur et OA de valence est

trop grande). Si K OA peuvent être combinées, on formera K OM.

Nous avons vu pour les molécules diatomiques comment combiner deux OA. Soit on en fait la somme, soit on en

fait la différence

1

. Suite à ces combinaisons, si le recouvrement entre les OA est positif on forme une OM liante

(plus basse en énergie que les OA qui la composent), ou, si le recouvrement est négatif on forme une OM anti-

liante (plus haute en énergie que les OA qui la composent). Si les OA ont la même énergie, l’écart énergétique

entre les OA et l’OM liante est d’autant plus grand que le recouvrement entre OA est grand (idem pour l’OM

anti-liante). Si les OA n’ont pas la même énergie, l’écart énergétique entre l’OA la plus basse et l’OM liante est

proportionnel au carré du recouvrement divisé par la différence d’énergie entre les OA (voir exercice 3).

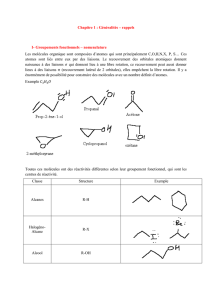

Les choses se compliquent un peu pour les molécules poly-atomiques où plus de deux OA peuvent se recouvrir.

Par exemple prenons la molécule d’H

2

O avec les OA 1s des deux hydrogènes (1s

A

est l’OA 1s de l’atome

d’hydrogène A, 1s

B

celle de H

B

) et les OA 2s et 2p de l’oxygène (figure 1). On voit sur la figure que les OA 1s

A

et 1s

B

ont un recouvrement non nul avec les OA 2s, 2p

x

et 2p

z

de l’oxygène. L’OA 2p

y

ne se recouvre avec

aucune autre OA. Cela veut dire qu’une OM sera identique à l’OA 2p

y

, mais qu’il faut combiner les 5 OA

restantes pour former 5 OM ! Nous verrons en troisième année comment faire ces combinaisons de manière

exacte et homogène. En première année, on utilise une approximation qualitative : les orbitales hybrides (OH).

Cela permet de construire la structure électronique d’une molécule poly-atomique en considérant principalement

des interactions diatomiques à deux orbitales !

z

x

O

H

A

H

B

z

x

O

H

A

H

B

2s

1s

B

1s

A

z

x

O

H

A

H

B

2p

z

1s

B

1s

A

z

x

O

H

A

H

B

2p

x

1s

A

z

x

O

H

A

H

B

2p

x

1s

B

O

H

A

H

Bx

z

y

2p

y

Figure 1. Molécule d’H

2

O et recouvrement entre les OA.

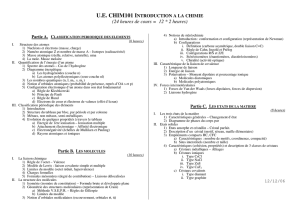

Pour les éléments normaux, il n’y a que trois types d’hybridation :

- digonale (sp) : combinaison de l’OA s et d’une OA p donnant deux OH sp pointant dans des

directions opposées (Les OH sont notées d

1

et d

2

sur la figure 2). Il reste 2 OA p inchangées

orthogonales à l’axe portant les 2 OH sp.

- trigonale (sp

2

) : combinaison de l’OA s et de 2 OA p donnant trois OH sp

2

pointant vers les

sommets d’un triangle équilatéral (Les OH sont notées t

1

, t

2

et t

3

sur la figure 2). Il reste 1 OA p

inchangée perpendiculaire au plan défini par les 3 OH sp

2

.

- tétragonale (sp

3

) : combinaison de l’OA s et des 3 OA p donnant quatre OH sp

3

pointant vers les

sommets d’un tétraèdre (Les OH sont notées q

1

, q

2

, q

3

et q

4

sur la figure 2). Il ne reste pas d’OA de

valence sur l’atome.

L’hybridation découle de la géométrie. Ainsi,

- un atome dans un environnement linéaire (par exemple de types VSEPR AXE ou AX

2

) aura une

hybridation sp.

1

Il s’agit bien sûr de sommes ou de différences pondérées par des coefficients, mais en première année

l’estimation de la valeur absolue de ces coefficients n’est pas au programme.

- un atome dans un environnement triangulaire (par exemple de types AXE

2

, AX

2

E ou AX

3

) aura une

hybridation sp

2

.

- un atome dans un environnement tétraédrique (par exemple de types AXE

3

, AX

2

E

2

, AX

3

E ou AX

4

)

aura une hybridation sp

3

.

Lors de la construction des OM, les OH pointent vers atomes avec lesquels les liaisons doivent être établies.

x

y

z

2s

2p

z

2p

y

2p

x

x

y

z

d

2

2p

z

d

1

2p

x

OA hybridation sp

x

y

z

t

3

2p

z

hybridation sp

2

x

y

t

1

t

2

x

y

z

q

4

q

2

q

1

q

3

hybridation sp

3

directions du tétraèdre

Figure 2. Dessins des OA et des OH pour les trois hybridations sp, sp

2

et sp

3

. Les orientations des axes sont

arbitraires.

L’hybridation des molécules où des atomes sont dans des environnements de bipyramide trigonale ou d’octaèdre

ne sera pas abordée dans ce rappel.

Exemple : la molécule d’H

2

O dans sa géométrie d’équilibre (coudée).

Le type VSEPR de l’atome d’oxygène est AX

2

E

2

. Cet atome a donc une hybridation sp

3

. Arbitrairement, sur le

dessin, l’OH q

1

pointe vers H

A

, l’OH q

2

pointe vers H

B

et les 2 OH restantes, q

3

et q

4

, pointent vers les deux

derniers sommets du tétraèdre.

q

1

q

2

q

3

q

4

1s

A

1s

B

O

H

A

H

B

L’OA 1s

A

et l’OH q

1

se recouvrent et forment 2 OM de type σ (puisque le recouvrement est axial), une liante,

σ(OH

A

), et une anti-liante, σ*(OH

A

), entre l’oxygène et l’hydrogène A.

L’OA 1s

B

et l’OH q

2

se recouvrent et forment 2 OM de type σ, une liante, σ(OH

B

), et une anti-liante, σ*(OH

B

),

entre l’oxygène et l’hydrogène B.

Les deux OH q

3

et q

4

ne se recouvrant avec aucune autre orbitale restent telles quelles sont.

On conseille d’établir un tableau récapitulatif, où les 5 colonnes sont placées par ordre d’énergie croissante selon

l’ordre suivant : σ (liante), π (liante), n (non-liante), π* (anti-liante), σ* (anti-liante).

σ π n π* σ*

σ(OH

A

)

σ(OH

B

) q

3

q

4

σ*(OH

A

)

σ*(OH

B

)

Cette molécule possède 8 électrons. D’après le principe d’Aufbaü les quatre OM occupées dans l’état

électronique fondamental sont : σ(OH

A

)

2

, σ(OH

B

)

2

, q

32

et q

42

On retrouve le diagramme de Lewis standard avec deux paires de liaison O–H et deux paires libres sur

l’oxygène.

Exercice 0(pour la correction se référer au cours)

En vous basant sur l’exemple précédent, établir la configuration électronique de l’état électronique fondamental

des molécules : BeH

2

, BH

3

, CH

4

et NH

3

.

Exercice 1

a) Construire le tableau récapitulatif des OM pour les molécules CH

3

CH

3

, CH

2

CH

2

et CHCH.

b) On rappelle que les distances C–C valent respectivement 1,54 Å, 1,34 Å et 1,20 Å et que le

recouvrement augmente quand la distance diminue. En vous basant sur l’énergie de la plus haute

orbitale moléculaire occupée (HOMO), expliquer les valeurs des potentiels d’ionisation de ces trois

molécules : C

2

H

6

11,6 eV ; C

2

H

4

10,5 eV ; C

2

H

2

11,4 eV.

Exercice 2

a) La molécule d’allène possède une géométrie non plane où les deux groupements CH

2

sont dans des

plans perpendiculaires. Etablir le tableau récapitulatif de ces OM et en déduire un diagramme de Lewis.

C

E

C

F

H

A

H

B

C

G

H

C

H

D

x

y

z

b) Le 1,3-dichloroallène a pour formule développée : HClCCCHCl. Elle possède la même géométrie

générique que l’allène. A combien d'isomères correspond cette formule ?

Exercice 3

On peut modéliser la réaction d’une base (B) sur un acide par l’attaque des électrons de la paire libre de la base

sur l’acide. Du point de vue des orbitales moléculaires (OM) cela revient à considérer l’interaction entre l’OM

occupée décrivant la paire libre de la base (OM(B)) et l’OM vacante de plus basse énergie de l’acide selon le

schéma ci-dessous. Ici l’acide considéré est H

+

est donc son OM vacante de plus basse énergie et l’OA 1s :

ε

OM(B)

OM liante

OM anti-liante

∆ε

ε

(1s(H))

ε

(B) Stabilisation : S

2

/

∆ε

S > 0 : recouvrement positif

S < 0 : recouvrement négatif

OM(H

+

)

On rappelle que la stabilisation de l’OM liante est d’autant plus forte que le recouvrement (S) entre les deux

orbitales qui interagissent est grand et que la différence d’énergie (

∆ε

) entre les deux orbitales qui interagissent

est faible.

Ici, on supposera que le recouvrement entre l’OM décrivant la paire libre de la base (ou l’OM représentant la

paire libre de l’azote) et l’OA 1s de H

+

est toujours le même quelque soit la molécule.

En utilisant le modèle des orbitales hybrides pour construire les orbitales moléculaires, vous devez classer par

basicité croissante (de l’espèce la moins basique vers l’espèce la plus basique) les trois molécules suivantes

NH

3

, H

2

CNH et N

2

vis-à-vis du proton H

+

.

La démarche est la suivante :

1) Donner la configuration électronique de l’état fondamental des atomes H, C et N.

2) En déduire le nombre d’électrons de valence des atomes H, C et N.

3) Construire les schémas de Lewis des trois molécules NH

3

, H

2

CNH et N

2

.

4) Donner les types VSEPR des atomes N des trois molécules NH

3

, H

2

CNH et N

2

.

5) Identifier les hybridations des atomes N des trois molécules NH

3

, H

2

CNH et N

2

.

6) Construire le tableau récapitulatif des OM des deux molécules NH

3

et H

2

CNH.

7) On suppose que pour ces trois molécules, l’OM de la base qui réagit avec le proton s’identifie à l’OH

décrivant la paire libre sur l’atome d’azote. On rappelle que l’énergie de l’OH

Ψ

, composée de x % de

l’OA

ϕ

a

et de y % de l’OA

ϕ

b

s’écrit :

ε

(

Ψ

) = x*

ε

(

ϕ

a

) + y*

ε

(

ϕ

b

), où

ε

(

ϕ

a

) est l’énergie de l’OA

ϕ

a

. On

rappelle également qu’une orbitale hybride sp

n

est composée de 100/(n+1) % d’orbitale atomique de

type s et de 100n/(n+1) % d’orbitale atomique de type p. Calculer les énergies des OH décrivant les

paires libres des atomes d’azote des trois molécules NH

3

, H

2

CNH et N

2

.

8) On estime que plus la stabilisation, de la paire libre de l’azote par interaction avec le proton, est grande,

plus la molécule est basique. Classer ces trois molécules selon leur basicité croissante vis-à-vis de H

+

.

Données :

ε

(1s (H)) = –13,6 eV

ε

(2s (N)) = –24,8 eV

ε

(2p (N)) = –14,8 eV

H (Z = 1) ; N (Z = 7) ; C (Z = 6)

Exercice 4

De la même manière que les atomes, les molécules peuvent absorber de la lumière et ainsi passer de l’état

électronique fondamental à un état électronique excité.

a) Etablir le tableau récapitulatif de la molécule de H

2

CO. En déduire la configuration électronique de

l’état électronique fondamental.

b) La transition de plus basse énergie entraine un léger allongement de la liaison CO, alors que la

deuxième transition entraine un allongement plus considérable. Proposer des configurations

électroniques des états excités résultant des transitions mentionnées, sachant qu’un seul électron est

promu par rapport à l’état fondamental pour chaque configuration.

Exercice 5

Il est toujours possible d’étudier des molécules dans leur géométrie d’équilibre mais aussi dans des géométries

exotiques. Ceci permet par exemple de vérifier si la prédiction VSEPR est en accord avec la théorie des OM. On

admet qu’une molécule adopte la géométrie qui permet de stabiliser au maximum les électrons par rapport à

l’énergie qu’ils ont dans les atomes non liés. Nous allons considérer dans cet exercice la molécule de H

2

O. La

structure électronique de la géométrie d’équilibre a déjà été élucidée dans l’exemple introductif.

a) Vous devez établir le tableau récapitulatif des OM de la molécule H

2

O dans une géométrie linéaire où

l’atome d’oxygène sera considéré hybridé sp.

HBO HAz

b) Comparer les structures électroniques pour les géométries coudée et linéaire et conclure sur la

géométrie préférentielle adoptée par H

2

O.

1

/

4

100%