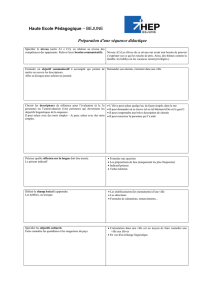

leçon 3 - (ESA)

ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

Marc FIEVET – leçons d’économie leçon 3

1

LEÇON 3 : LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES

MACRO-OBJECTIFS (dossier pédagogique de l’UE)

1. présenter et d’analyser de manière critique les principaux mécanismes économiques : l’offre et la

demande sur les marchés ;

2. analyser et confronter les fondements des principaux mouvements théoriques (classique, néoclassique,

...) en saisissant leurs relations avec les phénomènes politiques et sociaux.

OBJECTIFS :

Au cours de cette leçon, l’étudiant va :

1. observer comment la fixation autoritaire des prix entraîne des perturbations sur le marché ;

2. analyser comment les taxes créent des effets pervers ;

3. étudier le principe de la discrimination des prix ;

4. découvrir la nature des marchés oligopolistiques ;

5. appréhender les notions de la théorie des jeux et ses applications à l’oligopole ;

6. examiner quelques stratégies possibles en oligopole ;

7. examiner quelques problèmes posés par la non-transparence du marché (information imparfaite).

PLAN :

SECTION 1 : STRUCTURES DE MARCHE.

SECTION 2 : CONTOURNER LE MARCHE ?

SECTION 3 : LES MARCHES IMPARFAITS

Sous section 1 : la discrimination par les prix

Sous section 2 : les marchés oligopolistiques

Sous section 3 : l’information imparfaite

POUR EN SAVOIR PLUS : Fiche de lecture

1/3 : LE MONOPOLE : QUI ET POURQUOI ?

2/3 : DE LA PLANIFICATION AU MARCHE

ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

Marc FIEVET – leçons d’économie leçon 3

2

SECTION 1 : STRUCTURES DE MARCHE.

Objectif 1 : découvrir les différentes structures de marchés

Les modalités selon lesquelles se rencontrent offreurs et demandeurs d'un bien diffèrent selon

les STRUCTURES DE MARCHE, qui influencent la formation des prix. Nous avons vu lors de

la leçon précédente que les économistes classiques avaient adopté une classification

dichotomique de ces structures : d'une part la CONCURRENCE (qualifiée de "pure" ou

"parfaite"), et d'autre part le MONOPOLE.

Cette classification a prévalu jusqu'au début des années 1930; mais suite aux travaux

d'Edward CHAMBERLIN

1

et de Joan ROBINSON

2

, elle a été progressivement étendue pour

tenir compte de la réalité économique, où les marchés prennent souvent des formes

intermédiaires entre la concurrence et le monopole ; en même temps, on a cessé de

considérer la concurrence parfaite comme un "must", le régime le plus satisfaisant du point

de vue social.

LA CONCURRENCE PARFAITE … UNE UTOPIE ???

Rappelons les caractéristiques d'un marché de concurrence parfaite : ATOMICITE DE

L'OFFRE ET DE LA DEMANDE, TRANSPARENCE DU MARCHE, HOMOGENEITE DES PRODUITS, MOBILITE

DES FACTEURS.

si le marché peut fréquemment être considéré comme « atomique » dans le cas de la

demande, il n'en va pas de même du côté de l'offre, où des entreprises se retrouvent

en position dominante, ou recherchent cette position ;

la transparence n'est pratiquement jamais réalisée ; en particulier, les

consommateurs sont généralement mal informés sur le prix des biens ; les producteurs

peuvent profiter de cette ignorance pour augmenter impunément leurs tarifs ;

différenciation et hétérogénéité caractérisent la plupart des biens de consommation et

des services utilisés par les ménages ; le producteur d'une marque déterminée jouit d'un

certain « monopole » ; bien que cette situation soit précaire face à la concurrence, elle lui

permet néanmoins d'exercer une certaine influence sur les prix ;

la mobilité est loin d'être parfaite : différentes barrières empêchent l'accès au marché

des candidats producteurs : accès à la profession, disponibilité des capitaux, numerus

clausus, positions dominantes, ... En outre, si le capital (financier) est assez mobile, il

n'en va pas de même du facteur travail, notamment pour cause de formation et de

qualification.

1

Edward CHAMBERLIN (1899-1967), économiste américain, Theory of Monopolistic Competition (1933)

2

Joan ROBINSON (1903-1983), économiste britannique, The Economics of Imperfect Competition (1933)

ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

Marc FIEVET – leçons d’économie leçon 3

3

DU MODELE DE CONCURRENCE AU MONDE REEL

Résumons nos constatations :

dans la réalité, les positions dominantes sont légion

3

, et les entreprises doivent anticiper

les actions et réactions de leurs concurrents ;

Les entreprises en position dominante sont dites PRICE-MAKERS.

les agents ne sont pas parfaitement informés ; l’information est souvent asymétrique et

coûteuse, et le prix sert parfois de seule référence pour juger de la qualité d’un produit ;

dans la réalité, les externalités

4

impliquent que les transactions ne tiennent pas compte

de tous les coûts et de tous les bénéfices ; de même, certains marchés peuvent ne pas

exister (on parle de marchés manquants, souvent comblés par les services publics),

alors que dans le modèle d’équilibre général, tous les marchés sont supposés exister ;

enfin, si les marchés concurrentiels assurent une allocation efficace des ressources, la

répartition des revenus qui en découle peut être socialement inacceptable.

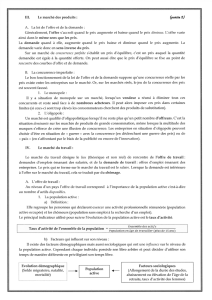

STRUCTURES REELLES DE MARCHES « IMPARFAITS »

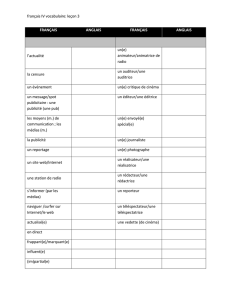

TABLEAU DE STACKELBERG5

Dem.

offre

Un seul vendeur

Quelques vendeurs

Grand nombre ..

Un seul acheteur

Monopole bilatéral

Monopsone contrarié

Monopsone

Quelques acheteurs

Monopole contrarié

Oligopole bilatéral

Oligopsone

Grand nombre

Monopole

Oligopole

Concurrence parfaite

Type

Condition(s) non respectées

Commentaires

Monopole/Duopole

Atomicité

1/2 offreur(s)

Oligopole

Atomicité

Quelques offreurs

Concurrence monopolistique

Homogénéité

Marques

Oligopole différencié

Atomicité + homogénéité

Quelques offreurs

Ces situations seront analysées à la section 4.

3

« Catégorie intermédiaire entre la concurrence parfaite et le monopole, l'oligopole admet un nombre très varié de situations, ce

qui rend difficile une théorie unifiée simple ; il faut envisager la diversité des poids relatifs des divers concurrents et celle des

comportements compétitifs. L'oligopole peut recouvrir aussi bien des collusions, dont la description relève du monopole, qu'une

concurrence à couteaux tirés. À cet égard, il convient de noter que la concentration sur un marché donné ne réduit pas

nécessairement la concurrence. (…) Sur les grands marchés internationaux, la structure est définitivement oligopolistique, et le

pays d'origine des oligopoles est le plus souvent les États-Unis. En face, les gouvernements européens semblent avoir renoncé, au

moins pour le moment, à sauvegarder l'atomicité des marchés ; au contraire, pour mieux résister à la concurrence internationale,

ils ont été amenés à favoriser la concentration en oligopoles » (Encyclopaedia Universalis, article par M. LUTFALLA,

www.universalis.fr)

4

Une externalité (ou effet externe) est un avantage ou un inconvénient (sans compensation monétaire) résultant pour une tierce

personne d’une opération économique entre d’autres agents ; ce problème sera exposé dans la leçon 4.

5

Baron Heinrich von STACKELBERG (1905-1946), économiste allemand, Marktform und Gleichgewicht (structures de marché

et équilibre) (1934).

ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

Marc FIEVET – leçons d’économie leçon 3

4

SECTION 2 : CONTOURNER LE MARCHE ?

Objectif 2 : observer comment la fixation autoritaire des prix entraîne des perturbations sur

le marché.

POURQUOI « EVITER » LES MECANISMES DU MARCHE ?

Le mécanisme du marché concurrentiel a suscité de très nombreuses critiques, notamment

parce qu'il ne prend pas en compte la notion de « justice sociale ». Ainsi, l'optimum de

Pareto (ou « walrasso-paretien ») peut parfaitement être atteint, alors que nombre de

consommateurs ne peuvent s'offrir certains biens parfois essentiels, pour cause de contrainte

budgétaire, tandis que d’autres, mieux nantis, nourrissent leur chat de caviar ou de foie gras.

Dès lors, certains ont imaginé CONTOURNER LE MARCHE, voire instaurer un système éludant les

mécanismes que nous avons décrit. L'idée est qu'un bon leader, armé d'une batterie

d'ordinateurs, peut planifier l'économie, et faire ainsi mieux que le marché.

L'exemple des pays de l’Europe orientale, et en particulier de l'ex-URSS

6

, a été

particulièrement édifiant à cet égard : toutes leurs économies ont été pendant des décennies

(URSS : 1917-1991) organisées comme des économies de pénurie, en ce sens que la

planification, en imposant des prix délibérément trop bas pour des biens courants, a créé des

excès de demande, et donc un rationnement des demandeurs.

Par ailleurs, des interventions étatiques peuvent très bien créer des excès d'offre,

comme la PAC

7

dans l’Union Européenne (UE) : pour protéger les revenus des agriculteurs,

on a fixé des prix planchers qui n'incitent nullement à restreindre l'offre, puisque le

producteur est sûr d’écouler toute sa production à ce prix, d’où alors la nécessité d’une

politique de QUOTAS

8

. Et encore faut-il que la demande soit au rendez-vous

9

.

Il est intéressant de se pencher à présent sur l'une ou l'autre application de la loi de l'offre et

de la demande : fixation autoritaire des prix, rationnement, fiscalité indirecte.

6

Un organisme d’Etat, le GOSPLAN, y décidait de toute l’activité économique, par le biais de plans quinquennaux qui imposaient

à toutes les entreprises des objectifs de production purement quantitatifs, sans tenir compte des besoins réels et des préférences des

consommateurs. Le plan décidait également de l’affectation des travailleurs, du niveau des salaires et des prix. Dans ce cadre, la

monnaie nationale ne représentait qu’une simple unité de compte, et non un pouvoir d’achat réel.

7

PAC : Politique Agricole Commune, accordant des aides aux agriculteurs afin d’assurer la compétitivité de l’agriculture

européenne, la sécurité des approvisionnements et un revenu décent pour les agriculteurs. En 2012, plus de 40% du budget de

l’UE y était consacré, au détriment d’autres affectations, nécessitant une réforme … douloureuse.

8

Quotas qui font d’ailleurs l’objet d’un … marché, certains agriculteurs les revendant à d’autres.

9

Un exemple typique : suite aux manifestations d’éleveurs en août 2015, le gouvernement français a fixé un prix plancher pour le

porc ; résultat : deux grands industriels refusent de participer à la cotation, qui est suspendue ; ils préfèrent le porc allemand ou

espagnol, moins cher, et les éleveurs français se retrouvent avec des animaux … invendables et coûteux.

ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

Marc FIEVET – leçons d’économie leçon 3

5

LA FIXATION AUTORITAIRE DE PRIX PLAFONDS

Un gouvernement veut garantir l’accès des moins nantis à certains produits de base, en fixant

d'autorité les prix maximum de vente (prix plafond). Prenons par exemple le cas du pain, et

imaginons que dans un contexte concurrentiel, son prix naturel d'équilibre soit de 1,25 €.

Notre gouvernement, estimant ce prix « socialement » trop élevé, le ramène arbitrairement à

1 €. La conséquence première sera que les boulangers vont fabriquer moins de pain (voir

plus du tout, si le prix fixé se situe SOUS la courbe d’offre, qui est une courbe de Cm) ; il y

aura distorsion entre l'offre et la demande (RATIONNEMENT DES DEMANDEURS : QS < QD).

p

S

E

1,25 €

D

1,00 €

QS QD Q

Pour tenter de résoudre ce problème, le gouvernement dispose en fait de trois solutions : LA

COERCITION, LA PLANIFICATION GENERALE DES PRIX, OU LE SUBVENTIONNEMENT.

Un dictateur peut se contenter d'imposer aux boulangers de produire un certain quota de

pains, en faisant fusiller ou emprisonner les récalcitrants ; il ne restera alors aux boulangers

qu'à essayer d'adapter leurs coûts au nouveau prix, en réduisant la qualité de leurs produits,

en exploitant leurs ouvriers, ... Cette solution « politiquement incorrecte » pénalisera tout un

secteur de l'économie ; QUI demain voudra encore devenir boulanger ?

La seconde solution consiste à étendre le contrôle des prix sur les inputs (farine, produits

laitiers, matériel, énergie, salaires,...), et, pour ne pas les pénaliser outre mesure, sur les

produits alternatifs. Comme on le voit, cette solution tend effectivement vers une

PLANIFICATION GENERALE DES PRIX, y compris ceux des facteurs de production. Le marché

n'a plus alors aucun rôle à jouer dans la formation des prix. Cette solution implique une

surveillance totale de l'économie à l'aide d'une armée de fonctionnaires, afin d'éviter tout

dérapage. En outre, la fixation arbitraire des prix modifie la perception qu'ont les

consommateurs des prix relatifs, et donc leur comportement.

La troisième solution, qui apparaît à d'aucuns comme la plus simple, consiste à PAYER AUX

BOULANGERS UNE SUBVENTION égale à la différence entre le prix fixé et le prix naturel du

marché, soit 0,25 €. Remarquez que si c'est le producteur qui reçoit la subvention, c'est en

fait le consommateur qui est subventionné.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%