Syndrome néphrotique

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

La Revue de médecine interne 29 (2008) 139–144

Communications brèves

Syndrome néphrotique : penser à rechercher une hypothyroïdie associée

Nephrotic syndrome: Don’t forget to search for hypothyroidism

S. Trouillier∗, I. Delèvaux, N. Rancé, M. André, H. Voinchet, O. Aumaître

Service de médecine interne, CHU Gabriel-Montpied, 58, rue Montalembert, B.P. 69, 63001 Clermont-Ferrand cedex, France

Disponible sur Internet le 20 novembre 2007

Résumé

Introduction. – Si, au cours d’un syndrome néphrotique, des anomalies des indices fonctionnels thyroïdiens ont souvent été observées, une

hypothyroïdie n’a été qu’exceptionnellement décrite.

Exégèse. – Nous rapportons trois observations de patients adultes (1, 2, 3) qui ont eu une hypothyroïdie associée à un syndrome néphrotique

(atteinte glomérulaire minime [1], glomérulonéphrite extramembraneuse idiopathique de stade I [2] et de stade II [3]). Le traitement était celui

de la glomérulopathie et une hormonothérapie substitutive thyroïdienne. L’euthyroïdie était obtenue avec une faible substitution (1, 2) quand la

protéinurie diminuait et avec une hormonothérapie plus forte (3) lorsque le syndrome néphrotique n’était pas contrôlé.

Conclusion. – La fuite urinaire des hormones thyroïdiennes et de leurs protéines porteuses au cours du syndrome néphrotique engendre, si elle est

abondante, une diminution de la T4 libre et une augmentation de la TSH. La recherche systématique d’une hypothyroïdie associée est nécessaire,

surtout si la protéinurie est massive et prolongée.

© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Introduction. – If abnormal thyroid function indices have been reported in patients with nephrotic syndrome, hypothyroidism is exceptional.

Exegesis. – We report three adult patients (1, 2, 3) with hypothyroidism associated with nephrotic syndrome (minimal change glomerulonephritis

[1], idiopathic membranous nephropathy stage I [2], stage II [3]). Glomerulopathy treatment and thyroid hormon replacement therapy were both

initiated. Low replacement (1, 2) was sufficient when proteinuria decreased. It was higher when nephrotic syndrome was uncontrolled (3).

Conclusion. – Excessive thyroxine-binding protein and thyroxine urinary loss generate low rate of free thyroxine and elevated TSH. Systematic

thyroid hormonal test is necessary if nephrotic syndrome is severe and prolonged.

© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Syndrome néphrotique ; Hypothyroïdie

Keywords: Nephrotic syndrome; Hypothyroidism

1. Introduction

Dès 1917, Epstein envisageait la possibilité d’une insuf-

fisance thyroïdienne chez les patients ayant un syndrome

néphrotique (SN) mais ce n’est qu’à partir de 1948 qu’une

baisse de l’activité thyroïdienne était évoquée chez ces patients

[1]. Depuis, une augmentation du taux de la TSH associée à

des signes cliniques d’hypothyroïdie a exceptionnellement été

Abréviations: T4, thyroxine ; T3, tri-iodothyronine ; TBG, thyroxine-binding

globulin ; TSH, thyroid-stimulating hormone.

∗Auteur correspondant.

Adresse e-mail : trouillier[email protected] (S. Trouillier).

décrite. Elle a surtout été constatée chez l’enfant [2–5] mais

reste très rare chez l’adulte [6]. Nous rapportons trois observa-

tions d’hypothyroïdie associée à un syndrome néphrotique et

survenant à l’âge adulte.

2. Observations

2.1. Observation 1

Un patient de 44 ans sans antécédent particulier était hospita-

lisé en octobre 2006 pour l’apparition depuis six mois d’œdèmes

des membres inférieurs. À son admission, ces œdèmes étaient

déclives, prenaient le godet et remontaient jusqu’aux fosses

0248-8663/$ – see front matter © 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

doi:10.1016/j.revmed.2007.10.412

140 S. Trouillier et al. / La Revue de médecine interne 29 (2008) 139–144

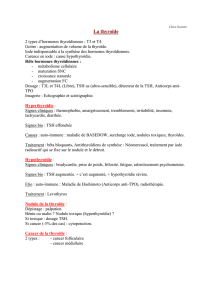

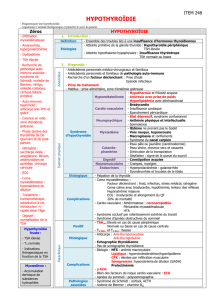

Tableau 1

Caractéristiques biologiques des patients en hospitalisation avant et au cours de leur traitement

Patients

123

Âge (ans)446936

Sexe HHH

Protéinurie (g/24 h)

avant traitement 14 4,13 12,26

après traitement 6,86 0,16 11,28

Créatininémie (mol/l)

avant traitement 58 54 73

après traitement 590 75 96

Biopsie rénale Atteinte glomérulaire minime GEM type I idiopathique GEM type II idiopathique

TSH (mUI/l) [0,27–4,20]

avant traitement 5,90 5,63 9,06

après traitement 1,27 2,30 2,07

T4libre (pmol/l) [12–22]

avant traitement 12,3 10,5 11

après traitement 15,4 # #

Délai entre la première et la

dernière évaluation biologique

6 mois 11 mois 13 mois

Anticorps antithyroïdien –––

Traitements Ramipril, candésartan, furosemide,

prednisone, cyclosporine, AVK,

lévothyroxine (12,5 g/j)

Irbésartan, furosémide, nicardipine,

AVK, lévothyroxine (25 g/j)

Ramipril, candésartan, furosémide,

AVK, lévothyroxine (75 g/j)

– : négatif ; H : homme ; GEM : glomérulonéphrite extramembraneuse.

# : non disponible ; AVK : antivitamine K.

lombaires. La fréquence cardiaque était de 60 par minute et la

pression artérielle à 104/60 mm Hg. La palpation thyroïdienne

était normale. Le reste de l’examen était sans particularité.

La biologie révélait un SN pur (protéinurie à 14 g par

24 heures moyennement sélective dont 68 % albumine et 32 %

de globuline sur l’électrophorèse des protéines urinaires, pro-

tidémie à 45 g/l, albuminémie à 12,8 g/l), un pic monoclonal à

IgG lambda sans répression de synthèse des autres immunoglo-

bulines, sans cytopénie sur l’hémogramme ni hypercalcémie et

sans insuffisance rénale (créatininémie à 58 mol/l). La plas-

mocytose médullaire était à 3 %. Les radiographies osseuses

ne montraient pas de lacunes. L’analyse anatomopathologique

d’une biopsie des glandes salivaires ne retrouvait pas de dépôts

amyloïdes. La ponction biopsie rénale permettait de rattacher

le SN à des lésions glomérulaires minimes sans argument pour

une amylose. Il existait une hypothyroïdie (TSH à 4,9 mUI/l

deux semaines avant l’hospitalisation puis TSH à 5,9 mUI/l

[Normale : 0,27–4,20] et T4 libre dans les valeurs basses de

la normale à 12,3 pmol/l (Normale : 12–22). L’échographie thy-

roïdienne ne retrouvait pas d’anomalies. Le traitement initial

comprenait un diurétique (furosémide : 60 mg/j), un inhibiteur

de l’enzyme de conversion à doses progressives (ramipril jusqu’à

5 mg/j), une anticoagulation et une hormonothérapie substitutive

(lévothyroxine : 12,5 g/j). Après un mois d’évolution, la per-

sistance d’œdèmes déclives et la majoration de la protéinurie

(protéinurie à 18,94 g par 24 heures) motivaient l’introduction

d’une corticothérapie à forte dose (1 mg/kg par jour soit 80 mg/j).

Deux semaines plus tard, l’absence d’amélioration clinique

nécessitait la majoration de la posologie du furosémide à

120 mg/j, du ramipril à 10 mg/j et l’introduction d’un antago-

niste du récepteur de l’angiotensine II (candésartan : 4 mg/j).

En février 2007, au terme de trois mois de corticothérapie,

une amélioration clinique était constatée avec une diminution

des œdèmes et une perte de poids de 8 kg. Le SN persistait

malgré une diminution de la protéinurie (4,67 g par 24 heures).

L’albuminémie gardait des valeurs très basses (9 g/l). La fonc-

tion rénale restait conservée (clairance de la créatinine calculée

à 128 ml par minute). Un traitement par ciclosporine était donc

introduit mais ne permettait pas la régression du syndrome

néphrotique à six mois d’évolution. Une insuffisance rénale

aiguë survenait fin avril 2007 à l’occasion d’une déshydrata-

tion sur perte digestive (Tableau 1). L’euthyroïdie biologique

(TSH à 3,9 mUI/l) était obtenue dès la troisième semaine de

traitement (l-thyroxine, inhibiteur de l’enzyme de conversion)

et avant l’introduction des corticoïdes. La posologie de substi-

tution thyroïdienne a été maintenue à 12,5 g/j. À six mois de

traitement, la TSH était à 1,27 mUI/l.

2.2. Observation 2

Un homme de 69 ans était hospitalisé en octobre 2006 pour

une asthénie évoluant depuis six mois associée depuis deux mois

à des œdèmes généralisés déclives et depuis quelques semaines

à une fébricule. De ses antécédents, on retenait des infections

sinusiennes et pulmonaires à répétition depuis plus de 20 ans. Un

scanner abdominopelvien fait deux semaines avant son hospita-

lisation en raison des œdèmes révélait une thrombose de la veine

rénale gauche. Un traitement anticoagulant et diurétique (furo-

sémide et spironolactone) était débuté avant son hospitalisation.

Par ailleurs, une hypothyroïdie biologique était diagnostiquée

un mois avant son hospitalisation (TSH à 5,63 mUI/l, T4 libre à

10 pmol/l).

À son admission, il était hypertendu à 200/120 mmHg. Il

n’avait pas de signe d’insuffisance cardiaque. La fréquence

S. Trouillier et al. / La Revue de médecine interne 29 (2008) 139–144 141

cardiaque était de 80 par minute. La biologie révélait un

SN impur (protéinurie à 4,13 g par 24 heures, albuminémie à

12,6 g/l, protidémie à 68 g/l, hématurie à 8000 hématies/ml) ainsi

qu’un syndrome inflammatoire (CRP à 112 mg/l, VS à 98 mm à

la première heure, fibrinogénémie à 9,6 g/l). La fonction rénale

était conservée (créatininémie à 54 mol/l). La ponction biop-

sie rénale révélait une glomérulonéphrite extramembraneuse

(GEM) de type I. Aucune cause n’était retrouvée après un

bilan exhaustif (sérologie hépatite B, anticorps antinucléaires

et antithyroïdiens négatifs, scanner thoracoabdominopelvien,

fibroscopie œsogastroduodénale, coloscopie). Une hormonothé-

rapie substitutive était débutée une semaine après le traitement

du SN qui associait au diurétique (furosémide : 40 puis 80 mg/j),

un antagoniste du récepteur de l’angiotensine II à doses pro-

gressives (irbésartan jusqu’à 300 mg/j), un inhibiteur calcique

(nicardipine : 50 mg deux fois par jour) et un hypocholestéro-

lémiant (simvastatine 20 mg/j). L’hypothyroïdie biologique et

clinique se confirmait en début de traitement devant l’asthénie

et l’augmentation de la TSH à 16,2 mUI/l. La posologie de

l’hormonothérapie était de 12,5 g/j, pendant une semaine, puis

de 25 g/j. L’évolution était rapidement favorable avec dispa-

rition des œdèmes, perte de poids, correction de l’hypertension

artérielle, disparition du syndrome inflammatoire, diminution de

la protéinurie à 1,5 g par 24 heures après un mois, puis 0,47 g

par 24 heures à quatre mois et demi, puis 0,16 g par 24 heures

à 11 mois de traitement. L’albuminémie était en franche aug-

mentation à 32 g/l dès la troisième semaine de traitement (39 g/l

à quatre mois et demi de traitement). Le traitement anticoagu-

lant oral par antivitamine K était poursuivi pendant un mois,

puis arrêté devant la normalisation de l’albuminémie. La fonc-

tion rénale restait conservée. Sans modifier l’hormonothérapie,

l’euthyroïdie était obtenue trois semaines après le début du trai-

tement du SN (TSH à 3,79 mUI/l, T4 libre à 12,15 pmol/l) et

maintenue à 11 mois (TSH à 2,30 mUI/l).

2.3. Observation 3

Un homme âgé de 36 ans était hospitalisé en mars 2006

pour des œdèmes des membres inférieurs déclives, mous, pre-

nant le godet, une prise de poids de 10 kg en deux mois

associés à une protéinurie à 18 g par 24 heures et à une héma-

turie microscopique découverte un mois avant l’hospitalisation.

Neuf mois avant son hospitalisation, une protéinurie avait été

notée fortuitement à la médecine de travail sans qu’elle ait

été quantifiée. Deux mois avant son admission, une TSH était

réalisée devant la présence d’œdèmes. Elle était augmentée à

5,27 mUI/l. À son admission, il décrivait une asthénie modé-

rée. La pression artérielle était de 140/90 mm Hg pour une

fréquence cardiaque à 100 par minute. Il existait des lésions

de prurigo eczématisées localisées aux quatre membres. La

biologie montrait un SN (protéinurie à 12,26 g par 24 heures

constituée essentiellement d’albumine, albuminémie à 10,2 g/l,

protidémie à 44 g/l). Il n’y avait plus d’hématurie. La fonction

rénale était conservée (créatininémie à 69 mol/l). Il n’y avait

pas de syndrome inflammatoire. L’hypothyroïdie biologique se

confirmait (TSH modérément augmentée à 4,82 mUI/l, T4 libre

basse à 11 pmol/l). Les anticorps antinucléaires, antithyropé-

roxydases et antithyroglobulines étaient négatifs. Les sérologies

des hépatites B et C et VIH étaient négatives. Le scanner thora-

coabdominopelvien ne montrait pas d’anomalie significative. La

ponction biopsie rénale objectivait une GEM de type II avec des

lésions segmentaires et focales. Une supplémentation en lévo-

thyroxine était débutée début avril 2006, deux semaines après

l’introduction d’un traitement du SN qui associait à un inhibiteur

de l’enzyme de conversion (ramipril), une statine (pravastatine)

et un antivitamine K. L’évolution qui n’était pas favorable néces-

sitait, dés le premier mois de la prise en charge, une augmentation

de la posologie du ramipril à 10 mg/j et l’introduction d’un diuré-

tique (furosémide). À six mois, il persistait des œdèmes malgré

l’augmentation progressive du furosémide jusqu’à 40 mg/j. La

protéinurie était stabilisée mais toujours abondante à 10,4 g par

24 heures. L’albuminémie augmentait progressivement (26 g/l

à six mois) autorisant l’arrêt des anticoagulants oraux et le

relais par antiagrégant plaquettaire. La posologie du furosé-

mide était majorée à 60 mg/j et un antagoniste des récepteurs

de l’angiotensine II (candésartan : 4 mg/j) lui était associé. Au

treizième mois, on constatait toujours des œdèmes des membres

inférieurs modérés et l’albuminémie était à 34 g/l. Durant toute

la prise en charge, la fonction rénale restait satisfaisante (créati-

ninémie à 96 mol/l, clairance calculée de la créatinine à 139 ml

par minute à 13 mois). L’euthyroïdie était obtenue à deux mois

du début du traitement du SN et un mois et demi après le début

de l’hormonothérapie (TSH à 1,81 mUI/l). Cette dernière n’a

cependant pas pu être diminuée en dessous de 75 g de lévo-

thyroxine par jour durant les 13 premiers mois de la substitution

(TSH à 1,95 mUI/l à six mois, TSH à 2,07 mUI/l à 13 mois).

3. Discussion

Nous rapportons trois observations de SN associé à une hypo-

thyroïdie biologique (Tableau 1). Un des trois patients avait des

signes cliniques d’hypothyroïdie (patient n◦2). La TSH avait

été demandée dans le bilan d’œdèmes pour les deux autres.

L’hypothyroïdie biologique de nos patients ne semble pas cor-

respondre aux perturbations hormonales constatées au cours des

processus pathologiques sévères et prolongés (choc septique par

exemple). Ces perturbations sont caractérisées par la baisse des

taux de T4 et T3 libres mais également du taux de la TSH alors

que la TSH de nos patients est modérément augmentée [7].La

baisse de la T4 libre au cours de ces processus pathologiques

sévères peut être liée dans certaines conditions de dosage à une

baisse importante des protéines porteuses que sont essentiel-

lement la thyroxine-binding globulin (TBG) et l’albumine. À

l’inverse, le taux de T4 totale quelle que soit la méthode de

dosage est principalement déterminé par celui de la TBG qui

est la protéine de transport principale et la plus affine [8].Au

cours de certaines méthodes de dosage de la T4 libre (dilution du

sérum dans le milieu réactif par exemple), le taux est habituel-

lement maintenu constant par dissociation de l’hormone de sa

protéine vectrice. Lorsque les taux de protéines porteuses sont

trop abaissés, la fraction liée trop faible n’arrive plus à rétablir

cet équilibre et le dosage de la T4 libre peut être sous-estimé

[8]. La diminution de la TSH au cours des processus patho-

logiques sévères et prolongés est due à un dysfonctionnement

142 S. Trouillier et al. / La Revue de médecine interne 29 (2008) 139–144

hypothalamique. La diminution de la T4 libre dans ces condi-

tions est ainsi également liée à une stimulation thyréotrope plus

faible [7].

La fréquence de survenue des anomalies biologiques thyroï-

diennes au cours d’un SN n’est pas connue. Un bilan hormonal

thyroïdien systématique n’a en effet jamais été pratiqué dans

une large cohorte de SN. Seuls dix patients atteints de SN ont été

comparés à un groupe témoin [9]. Toutefois on sait que dès 1917

certains auteurs proposaient à des patients néphrotiques chez qui

ils avaient constaté une baisse du métabolisme basal, une hyper-

cholestérolémie, voire des signes cliniques d’hypothyroïdie,

des extraits thyroïdiens [1]. Ils notaient que de fortes doses

d’extraits thyroïdiens n’induisaient pas d’hypermétabolisme et

que des signes d’hyperthyroïdie ne survenaient qu’à des poso-

logies plus fortes que chez les patients hypothyroïdiens non

néphrotiques [1,10]. Une insuffisance de l’activité thyroïdienne

n’était évoquée qu’à partir de 1948, mais les paramètres bio-

logiques que les auteurs utilisaient, comme par exemple le

taux sérique de protéines porteuses d’iode, restaient trop impré-

cis pour tirer des conclusions définitives [1,10,11]. En fait,

chez les patients néphrotiques les perturbations du taux sérique

des hormones thyroïdiennes n’ont été décrites qu’à partir des

années 1970 [2–6,9,10,13]. Dans une étude portant sur dix

patients adultes néphrotiques euthyroïdiens, Gavin et al. ont

retrouvé chez neuf patients sur dix des taux normaux de T4

liée sérique, de TSH et de TBG. Il constatait, en revanche, une

baisse de la T3 totale sérique et une élévation significative de

la T4 libre. Seul le patient dont la protéinurie était la plus éle-

vée (24 g par 24 heures) avait une diminution du taux sérique

de T4 liée et de TBG avec une TSH normale et sans signe

d’hypothyroïdie [9]. Bien que la protéinurie moyenne de cette

cohorte (11,1 ±5,7 g par 24 heures [5,2–24]) soit sensiblement

identique à la protéinurie moyenne de nos patients, ces patients

sont difficilement comparables aux nôtres car il s’agissait pour

sept patients sur dix de glomérulopathie diabétique et leur fonc-

tion rénale était altérée (clairance moyenne de la créatinine à

43 ml par minute) [9]. En effet, certains mécanismes pathogé-

niques responsables d’hypothyroïdie semblent être propres à la

néphropathie diabétique, comme l’excès d’iode dans le sérum

[14]. Dans une cohorte de sept patients néphrotiques adultes en

euthyroïdie (protéinurie moyenne : 5,1 g par 24 heures, albumi-

némie moyenne : 25 g/l), Afrasiabi et al. ont constaté un taux

sérique normal de T4 totale, de T4 libre, de TSH et une diminu-

tion du taux sérique de T3 et de TBG. Le SN de ces patients paraît

cependant moins sévère que celui de nos patients [12]. Ito et al.

ont, quant à eux, noté sur une cohorte de sept enfants néphro-

tiques non traités une baisse significative des taux sériques de

T4, T3 et TBG avec une T4 libre et une TSH normales [13]. Ainsi

une diminution des taux plasmatiques de TBG, de T3 totale a

été constatée alors que les taux de TSH et de T4 libre restent

dans la plupart des cas normaux.

Au moment du diagnostic de l’hypothyroïdie chez nos

patients, la TSH initiale moyenne était à 5,26 mUI/l (4,89–5,63).

La TSH maximale moyenne dosée lors de l’hospitalisation

initiale était de 10,38 mUI/l [5,9–16,2]. À l’admission en hos-

pitalisation, la T4 libre initiale moyenne était à 11,27 pmol/l

[10,5–12,3]. Aucun patient n’avait d’anticorps antithyroïdiens.

Chez le patient no1, l’hypothyroïdie était mise en évidence

de fac¸on concomitante au SN. Étant donné l’apparition des

œdèmes apparus six mois auparavant, on peut supposer sans

pouvoir le certifier que le SN existait déjà avant le diagnostic de

l’hypothyroïdie. Chez le patient no2, l’hypothyroïdie était diag-

nostiquée un mois avant le SN. Ce patient était asthénique depuis

six mois sans que l’on puisse certifier que l’hypothyroïdie ait pré-

cédé l’atteinte rénale car ni la TSH ni la protéinurie n’avaient

été réalisées six mois avant l’admission du patient. Par ailleurs,

étant donné que la TSH restait inférieure à 10 mUI/l avant sa

prise en charge, l’asthénie ne pouvait pas initialement être attri-

buée à l’hypothyroïdie [15]. Chez le patient no3, l’hypothyroïdie

était diagnostiquée un mois avant le SN mais il existait une

protéinurie non quantifiée sept mois avant la découverte de

l’hypothyroïdie. L’atteinte rénale était ainsi peut-être présente

avant l’hypothyroïdie. Ainsi, tous nos patients ont une T4 libre

basse et une TSH modérément augmentée, mais un seul a une

hypothyroïdie clinique probable. Il est cependant difficile de

faire la part entre les signes cliniques dus à l’hypothyroïdie et

ceux liés au SN. Ces anomalies biologiques associées à des

signes cliniques d’hypothyroïdie restent rares. Elles ont sur-

tout été constatées chez l’enfant, notamment en cas de SN

congénital [2–5] mais parfois chez l’adulte [6]. La série la plus

importante de patients néphrotiques adultes ayant une hypothy-

roïdie a été rapportée par Fonseca et al. Elle comptait quatre

patients avec des données cliniques et biologiques et cinq autres

patients pour lesquels seuls les paramètres biologiques sont rap-

portés [6]. En se fondant sur les données biologiques initiales

de leurs patients, si les taux de protéinurie étaient sensiblement

identiques à ceux de nos patients (protéinurie moyenne : 9,3 g

par 24 heures [5,7–14,5]), trois des quatre patients avaient une

insuffisance rénale. Le taux moyen de TSH était en revanche

plus élevé que celui observé chez nos patients (12,15 mUI/l

[8,6–26] contre 10,38 mUI/l [5,9–16,2]) et un de leurs patients a

nécessité une posologie de lévothyroxine plus importante (150,

voire 300 g/j). Il est cependant impossible de comparer pour

chacun de leurs patients les posologies substitutives en fonc-

tion de la sévérité du SN. Les données cliniques concernant

l’hypothyroïdie n’étaient pas mentionnées lors de la présentation

initiale et elles n’ont pas été évaluées par la suite.

En 1956, Rasmussen a étudié la distribution, les modes

d’élimination et la demi-vie de la l-thyroxine marquée à l’iode

radioactif chez trois patients néphrotiques. Ils ont attribué le

taux sérique bas en protéines porteuses d’iode chez les patients

néphrotiques à quatre facteurs :

•la perte urinaire significative d’iode organique ;

•la perte fécale excessive d’iode ;

•la dilution de l’iode organique résultant de l’inflation hydro-

sodée du secteur extracellulaire ;

•l’inaptitude de l’axe hypophyse–thyroïde à compenser le défi-

cit en thyroxine [11].

La principale hypothèse pathogénique pour expliquer les ano-

malies thyroïdiennes biologiques sériques est en fait une perte

excessive de TBG, de T4 totale et libre et de T3 totale et libre

S. Trouillier et al. / La Revue de médecine interne 29 (2008) 139–144 143

dans les urines [3,9,12,13]. Gavin et al. et Afrasiabi et al. ont

trouvé une corrélation positive entre la protéinurie des 24 heures

et l’excrétion urinaire quotidienne de TBG et de T4 [9,12].

Certains auteurs ont pu établir une corrélation inverse entre la

quantité de T4 et de T3 urinaire excrétée et leurs taux plasma-

tiques [6]. Dans la majorité des cas, la glande thyroïde compense

l’excès de perte urinaire des hormones et de leurs protéines por-

teuses, ce qui pourrait expliquer pourquoi Gavin et al. n’avaient

pas noté de corrélation inverse entre le taux sérique de T4 totale

et l’excrétion urinaire de T4 [6,9]. Grâce à cette compensation

de la glande thyroïde, la fuite urinaire n’est que rarement à

l’origine d’une augmentation de la TSH et d’une authentique

hypothyroïdie [5,6]. De multiples observations viennent étayer

cette hypothèse pathogénique. En effet, les cas d’hypothyroïdie

rapportés dans la littérature sont apparus au décours de pro-

téinurie massive [2–5]. Pour certains auteurs, la protéinurie et

donc la perte urinaire d’hormones et de leurs protéines por-

teuses rapportées au poids corporel seraient plus importantes

chez l’enfant que chez l’adulte, ce qui expliquerait la surve-

nue plus fréquente d’hypothyroïdie dans cette classe d’âge [3].

Lorsque le SN régresse, la TSH lorsqu’elle était initialement

augmentée peut retourner à des valeurs normales sans qu’il n’y

ait besoin d’une substitution hormonale [6]. L’hormonothérapie

peut aussi être diminuée, voire arrêtée après disparition du SN

[6]. La néphrectomie bilatérale chez des enfants ayant un SN

congénital a permis de stopper la substitution [5]. À l’inverse,

une hypothyroïdie difficilement substituable avec augmentation

importante des posologies substitutives et révélant un syndrome

néphrotique a été également rapportée [16]. Pour notre cas no2

l’évolution du SN est rapidement favorable et l’hormonothérapie

substitutive était faible alors qu’elle était plus élevée chez le

patient no3 dont le SN n’était pas contrôlé et ce de fac¸on pro-

longée. Chez ce dernier, les œdèmes des membres inférieurs

n’avaient pas totalement disparu et la protéinurie était encore

à plus de 10 g par 24 heures au treizième mois de traitement.

L’albuminémie restait inférieure à 30 g/l après six mois de trai-

tement. Chez le patient no1, cette hypothèse pathogénique est

plus difficile à retenir. En effet, l’hormonothérapie permettant

d’obtenir une euthyroïdie biologique est très faible alors que le

syndrome néphrotique reste sévère. Même si les œdèmes ont

diminué avec une perte de 11 kg en six mois, la protéinurie

est restée supérieure à 3 g par 24 heures avec une albuminémie

à 13 g/l. Il est possible que le type de glomérulopathie de ce

patient soit responsable d’une perte en hormones thyroïdiennes

et en protéines porteuses plus faible. Cette hypothèse n’a pas été

vérifiée car nous n’avons pas réalisé de dosages quantitatifs uri-

naires de TBG ou de T4 pour nos patients. L’insuffisance rénale,

absente initialement chez nos patients, peut également générer

des anomalies biologiques thyroïdiennes, comme une baisse de

la T3 par le biais d’une altération de la désiodation de la T4 en

T3 [17].

La glande thyroïde des patients avec SN et perturbation du

bilan thyroïdien ne semble pas porter de caractère pathologique

[1,3,9,10]. Ainsi, l’analyse autopsique de la thyroïde quand elle

a été effectuée ne montrait pas d’anomalies franches de son

parenchyme [1]. Une thyroïdite auto-immune peut être éliminée

devant la négativité des anticorps antithyroglobuline et antithy-

ropéroxidase. Cette éventualité doit être écartée lorsque le SN

est dû à une GEM (comme pour nos patients no2 et 3). En effet,

les thyroïdites auto-immunes peuvent être associées à une GEM

et elles la précèdent souvent [18,19].

L’hormonothérapie substitutive, le traitement du syndrome

néphrotique, de la glomérulopathie, voire la néphrectomie bila-

térale dans le cadre de syndromes néphrotiques congénitaux

constituent les traitements proposés dans l’hypothyroïdie liée à

un SN [3,5]. McLean et al. ont même constaté un développement

staturopondéral normal avec une baisse de la TSH chez un enfant

atteint d’un SN congénital avec hypothyroïdie après introduction

d’une hormonothérapie substitutive [3]. Des recommandations

pour la prise en charge des SN congénitaux ont été proposées il

y a dix ans [20]. Elles consistent en une supplémentation thyroï-

dienne systématique dès la naissance, un régime hyperprotidique

et hypercalorique, un apport quotidien d’albumine et de vitamine

D2, une anticoagulation et une antibiothérapie systématique en

cas d’infection [20]. La prise en charge est beaucoup moins

codifiée chez l’adulte et le bénéfice d’une opothérapie transi-

toire est plus difficile à évaluer. La régression du SN a permis

la normalisation de la fonction thyroïdienne parfois sans sub-

stitution et l’arrêt de l’hormonothérapie après près d’un an de

traitement pour certains patients [6]. Nous n’avons pour notre

part pas encore assez de recul pour nos patients qui restaient tou-

jours substitués. Chez ces trois patients, les traitements du SN et

l’hormonothérapie ont quasiment été introduits en même temps.

L’euthyroïdie a été obtenue rapidement, trois semaines après le

début du traitement du SN chez les patients nos 1 et 2 et après

deux mois chez le patient no3. L’hormonothérapie qui a permis

d’obtenir une euthyroïdie était faible chez les patients nos 1et2

(12,5 et 25 g/j de lévothyroxine). Elle était plus élevée chez le

patient no3 (75 g/j). Après l’instauration du traitement du SN,

l’évolution clinique et biologique a été favorable en deux mois

chez le patient no2. Cette amélioration n’était peut-être pas uni-

quement le fait du traitement puisque les GEM peuvent régresser

spontanément [18]. L’évolution clinique et biologique a été plus

lente chez les patients nos 1 et 3. La sévérité du SN n’exige

pas obligatoirement une hormonothérapie forte comme chez le

patient no1. Les patients nos 1 et 3 ont nécessité l’association

à un inhibiteur de l’enzyme de conversion d’un antagoniste du

récepteur de l’angiotensine II alors que le patient no2 n’a rec¸u

qu’un antagoniste du récepteur de l’angiotensine II. L’élévation

de la TSH avec une T4 libre limite inférieure observée chez nos

patients témoignait à notre sens de l’incapacité de leur thyroïde

à compenser les pertes urinaires en raison d’un SN majeur. Nous

avons ainsi choisi d’associer au traitement de la glomérulopa-

thie une hormonothérapie thyroïdienne. Il convient de souligner

que l’hormonothérapie peut faciliter l’action de la corticothéra-

pie lorsqu’elle est introduite dans le cadre de la glomérulopathie

[13]. En effet, dans l’hypothyroïdie le nombre de récepteurs aux

glucocorticoïdes est réduit, ce qui limite leur effet [13].Uncas

de régression d’un SN résistant aux glucocorticoïdes après intro-

duction de lévothyroxine a d’ailleurs été décrit chez un enfant

qui présentait également des signes d’hypothyroïdie [13].

Ainsi, si l’on souhaite pouvoir déterminer la fréquence de

survenue d’une hypothyroïdie au cours d’un SN chez l’adulte et

savoir quels patients pourraient tirer bénéfice d’une hormono-

6

6

1

/

6

100%