Epilepsie et inflammation - site de l`association GENS

182 Neurologies • Mai 2013 • vol. 16 • numéro 158

spécial aaN épilepsies

LES HYPOTHÈSES

ET LES ARGUMENTS

EXPÉRIMENTAUX

Annamaria Vezzani, Milan [1]

On sait que, lors de pathologies

cérébrales, des molécules endo-

gènes libérées peuvent activer cer-

tains récepteurs impliqués dans

la réponse immunitaire. Ainsi,

les récepteurs Toll-like (TLR) ou

les récepteurs à l’interleukine 1

(IL1R) peuvent être activés res-

pectivement par l’HMGB1 et l’IL-

1ß, ce qui entraîne une activation

de la transcription de cytokines, de

la cascade mTOR, du complément,

de COX2, de molécules d’adhésion

et de métalloprotéines… Dans le

cas de l’épilepsie, l’hypothèse est

que l’hyperexcitabilité neuronale

puisse provoquer une libération

de ces médiateurs et être ainsi à

l’origine d’une réaction proinflam-

matoire entraînant une anomalie

de la barrière hémato-encépha-

lique qui, à son tour, aggraverait

l’hyper excitabilité neuronale

(Fig. 1)

.

QUELLES ÉVIDENCES

A-T-ON D’UNE ACTIVATION

DES PROCESSUS IMMUNITAIRES

DANS L’ÉPILEPSIE HUMAINE ?

L’IL-1ß est augmentée dans le lobe

temporal de patients porteurs

d’une épilepsie par rapport aux

contrôles, ainsi que dans les dys-

plasies corticales focales de type 2,

et ce au niveau des neurones et des

astrocytes. Cette augmentation

s’accompagne d’une rupture de la

barrière hémato-encéphalique.

On retrouve cette activation dans

des modèles expérimentaux d’épi-

lepsie. De même, l’HMGB1 est une

molécule endogène qui facilite la

transcription de gènes, et agit en

extracellulaire comme une molé-

cule proinflammatoire. Elle est

Inflammation et épilepsie

Une nouvelle approche thérapeutique ?

n

Toute une session [1], ainsi que des posters, ont été consacrés aux liens complexes qu’en-

tretiennent inflammation au niveau du système nerveux central et épilepsie. Une meilleure

connaissance de ces phénomènes semble faire espérer l’apparition de traitements agissant

sur l’épileptogenèse, et pas seulement sur les crises.

Cécile Marchal*

*Service de neurologie A, CHU de Bordeaux

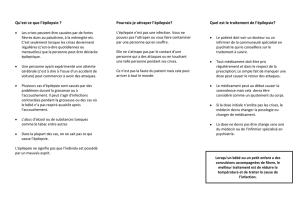

Microglie

Ischémie

Cellules

endothéliales

Astrocyte

Synapse

Monocytes/Macrophages

Cytokines de l'inammation

intégrité de la BHE

intégrité de la BHE

Monocytes/Macrophages

Cytokines de l'inammation

Albumine

IL-1β

IL-1β/

HMGβ1

IL-1β/

HMGβ1

TGFβ

TGFβR

TGFβR

IL-1β/

HMGβ1

IL-1R

TLR

RAGE

IL-1R

TLR

RAGE

Crise

Inammation

transport du glutamate

Kir 4.1

signaux

GABAergiques

Neurone

Microglie

Figure 1 - L’albumine entrée par la BHE lésée est captée par les astrocytes, activant la

voie TGFß et déclenchant une réponse inflammatoire et un dysfonctionnement des

astrocytes. Ceci, en retour, module l’unité neurovasculaire et facilite l’épileptoge-

nèse. L’activité épileptique hypersynchrone elle-même entraîne la production et la

libération de médiateurs de l’inflammation et perturbe ainsi la BHE. Les molécules de

l’inflammation, IL-1ß et HMGB1, contribuent au début et à la persistance des crises,

d’une part en agissant sur leurs récepteurs spécifiques (IL-1R, TLR, RAGE) surexprimés

par les neurones impliqués et, d’autre part, par leur effet autocrine sur les astrocytes,

en induisant une promotion des gènes de l’inflammation. D’après Frigerio et al. [10].

Neurologies • Mai 2013 • vol. 16 • numéro 158 183

épilepsies spécial aaN

activée dans les astrocytes et les

neurones dysmorphiques des dys-

plasies corticales focales de type

2b, ainsi que l’expression de son

récepteur TLR4. Le même phéno-

mène est observé dans les épilep-

sies temporales et l’encéphalite de

Rasmussen.

QUELLES SONT LES

CONSÉQUENCES

FONCTIONNELLES D’UNE

INFLAMMATION CÉRÉBRALE ?

L’activation des récepteurs cités

plus haut par leur ligand endogène

va entraîner une augmentation

des entrées de Ca dans la cellule

par phosphorylation de la sous-

unité NR2B du récepteur NMDA,

ce qui va augmenter l’excitabilité

cellulaire. De même, Bernard et

al. ont montré la possibilité de

canalopathies acquises (HCN1

par exemple) secondaires à cette

activation. Par ailleurs, il semble

que les astrocytes périvasculaires,

situés à l’interface entre les neu-

rones et les cellules endothé-

liales, puissent jouer un rôle dans

l’épileptogenèse, en entretenant

l’inflammation et, du même coup,

l’augmentation anormale de la

perméabilité de la barrière héma-

to-encéphalique. Or il a été montré

que le passage anormal d’albumine

pouvait à son tour déclencher une

réaction inflammatoire et facili-

ter la survenue de crises en aug-

mentant la sécrétion d’IL-1ß et de

HMGB1.

LES ANTI-INFLAMMATOIRES

ONT-ILS UN EFFET

ANTICONVULSIVANT ?

De façon empirique, on connaît

depuis longtemps l’ecacité des

corticoïdes dans les spasmes infan-

tiles et des immunoglobulines IV

dans certains syndromes pharma-

corésistants. Dans les modèles ani-

maux d’épilepsie aussi divers que

l’injection de kaïnate, le kindling

et les rats GAERS, les anti-inflam-

matoires ont montré une ecacité,

avec une diminution des crises de

50 à 70% et une augmentation du

délai d’apparition des crises. Plus

récemment, a été testé un inhibi-

teur de la synthèse de l’IL-Rß, le

Vx 765, avec lequel a été notée une

diminution de la fréquence des

crises et des lésions histologiques

d’inflammation. Quant à un rôle

antiépileptogène, il a été testé en

administrant des anti-inflamma-

toires pendant la période latente

entre la lésion initiale et la surve-

nue de crises. Dans les modèles

animaux testés, le traitement ne

supprime pas les crises, mais modi-

fie leur intensité et leur fréquence.

Enfin, un poster original [2] a

regardé le délai de survenue des

crises en vidéo-EEG selon que

les patients prenaient ou non de

l’aspirine. Les patients présen-

tant une épilepsie partielle sous

aspirine (n = 24) avaient moins

de crises enregistrées à J2 que les

patients sans aspirine, de façon

significative. Par contre, l’eet de

l’aspirine n’était pas retrouvé chez

les patients ayant des crises non

épileptiques.

LES SYNDROMES

HUMAINS

Orrin Devinsky, New York [1]

LES MALADIES SYSTÉMIQUES

Elles s’accompagnent fréquem-

ment d’une épilepsie, par des

mécanismes variables : vascu-

laire, métabolique, autoimmun,

iatrogène… On peut citer le lupus

érythémateux disséminé, dans

lequel la présence d’antiphospho-

lipides est corrélée à l’existence

d’une épilepsie et d’une vascula-

rite. L’encéphalite de Hashimato

est une entité discutée qui com-

porte une encéphalopathie subai-

guë, à rechutes, avec déficits d’al-

lure pseudo-vasculaire et crises,

troubles psychiatriques, cogni-

tifs, répondant aux corticoïdes.

De façon générale, le traitement

des crises survenant au cours des

maladies inflammatoires systé-

miques doit comporter à la fois un

anticonvulsivant et un traitement

immunomodulateur par corti-

coïdes et/ou IgIV et/ou plasma-

phérèses.

L’ENCÉPHALITE

DE RASMUSSEN

Elle se manifeste le plus sou-

vent (56 à 92 % des cas selon les

séries) par une épilepsie partielle

continue, puis un déficit moteur

progressif avec ou sans troubles

phasiques, et troubles cognitifs.

L’âge de début se situe le plus sou-

vent autour de 6 ans, rarement

chez l’adulte. Des anomalies de

l’immunité humorale (anticorps

anti-GluR3) et surtout cellulaire

sont décrites, avec un taux de cel-

lules CD8 cytotoxiques élevé. Sur

le plan histologique, elle se carac-

térise par une atrophie au niveau

d’un hémisphère avec présence de

nodules de microglie.

LES ENCÉPHALITES LIMBIQUES

PARANÉOPLASIQUES (Fig. 2)

Elles sont de description récente.

Elles associent le plus souvent

des crises, des troubles psychia-

triques et des troubles cognitifs

évoluant de façon subaiguë, avec

des tableaux variables selon les

anticorps en cause, de même que

le type de néoplasie auquel elles

sont associées

(Tab. 1)

. Ici aussi le

traitement repose sur les immu-

nomodulateurs.

Un poster de la session [3] a atti-

ré l’attention sur un aspect EEG

inconstant mais typique au cours

des encéphalites limbiques à AC

anti-NMDAR, décrit précédem-

ment chez 7 patients d’une série de

23 par Schmitt et al. [4], et ici chez

184 Neurologies • Mai 2013 • vol. 16 • numéro 158

spécial aaN épilepsies

un patient sur deux. Il s’agit d’un

extrême delta brush, caractérisé

par un rythme delta à 1-2 Hz sur

lequel se surimposent des bouf-

fées bêta à 18-30 Hz

(Fig. 3)

.

LE FIRES

Le FIRES est un tableau drama-

tique touchant le jeune enfant,

comportant des crises partielles

évoluant vers un état de mal sou-

vent pharmacorésistant, parfois

répondant au régime cétogène.

L’IRM retrouve initialement un

hypersignal temporal et extra-

temporal, puis une atrophie tem-

porale bilatérale si le patient sur-

vit. Chez le jeune adulte, le même

type de syndrome a été décrit sous

l’acronyme NORSE (new onset re-

fractory status epilepticus).

Un poster présenté ici [5] montre,

à partir de 6 patients (colligés

entre 1989 et 2012, soulignant la

rareté de ce syndrome) que le pro-

nostic semble dépendre de la pré-

cocité de la mise en route du trai-

tement immunosuppresseur (ici

du cyclophosphamide IV).

LE SYNDROME HÉMIPLÉGIE

HÉMICONVULSIONS

IDIOPATHIQUE (IHH)

Décrit par Henri Gastaut en 1957,

il se caractérise par la survenue

d’une hémiplégie en contexte de

fièvre prolongée, suivie d’hémi-

convulsions.

Deux types d’étiologies : les IHH

idiopathiques et les IHH sympto-

matiques survenant chez des en-

fants porteurs d’un Sturge-Weber,

d’un Bourneville ou d’une atrophie

cérébrale.

Figure 3 - Delta brush comportant une rythme delta à 1-2 Hz sur lequel se surimposent

des bouffées bêta à 18-30 Hz chez un patient porteur d’une encéphalite limbique à AC

anti-NMDAR.

Figure 2 - Encéphalite limbique à AC

anti-VGKC chez un homme de 61 ans.

L’IRM retrouve un hypersignal FLAIR

bi-hippocampique.

Tableau 1 - Syndromes et tumeurs le plus fréquemment associés aux encéphalites limbiques.

D’après Didelot et Honnorat [11].

Anti-NMDAR Psy, dysautonomie, mouvements anormaux Tératome ovarien (60 %), CPPC, TT

Anti-Hu EL, encéphalomyélite… CPPC (> 98 % des cas)

Anti-LGI1 EL pure, SIADH rare Rare, 5 à 20 %

Anti-CASPR2 Syndrome d’Isaac, EL pure, encéphalite,

chorée fibrillaire

Pas de cancer associé

Anti-GABAR EL pure, crises +++ CPPC (60 %)

Anti-MA2 EL, rhombencéphalite, syndrome cérébelleux Séminome testiculaire (53 %), CPPC

Anti-AMPAR EL pure, rechutes fréquentes Thymome malin, CPPC, CPnPC (75 %)

Anti-CV2/CRMP5 EL, encéphalomyélite CPPC (60 %), thymome malin (13 %)

Anti-Tr EL, syndrome cérébelleux Lymphome de Hodgkin

Anti-amphiphysine EL, encéphalomyélite Sein (80 %), CPPC (20 %)

Anti-GAD EL, Stiff man CPPC, thymome malin

Neurologies • Mai 2013 • vol. 16 • numéro 158 185

épilepsies spécial aaN

LES AUTRES ÉPILEPSIES

L’analyse histologique des pièces

de cortectomies consécutives,

réalisée chez 92 patients porteurs

d’une épilepsie partielle phar-

macorésistante, a montré une

activation de la microglie dans la

moitié des cas. Il est plus dicile

de déterminer un rôle éventuel de

l’inflammation dans les épilepsies

généralisées qui ne sont jamais

biopsiées. Néanmoins, des essais

d’immunothérapie dans certains

cas d’épilepsies pharmacorésis-

tantes se sont avérés positifs. Ce

qui n’est pas tranché reste la place

de l’inflammation dans la phar-

macorésistance : cause ou consé-

quence ?

Un poster [6] présenté dans la

même session porte sur 8 patients

atteints de syndrome d’Aicardi-

Goutières, c’est-à-dire d’une épi-

lepsie génétique, dans le sérum

desquels les auteurs retrouvent

néanmoins un taux significatif

d’anticorps dirigés contre des pep-

tides de protéines d’oligodendro-

cytes.

RÔLE DE LA BARRIÈRE

HÉMATO-ENCÉPHALIQUE

Daniela Kaufer, Berkeley [1]

La barrière hémato-encéphalique

(BHE) est une unité neur ovasculaire

composée de cellu les endothé-

liales, de microglie, d’astrocytes

et de neurones. Or des atteintes

de la BHE peuvent précéder le

développement d’une épilep-

sie, par exemple lors d’un AVC

ou d’une tumeur. La question est

donc de savoir si ces anomalies de

la BHE jouent un rôle dans l’épi-

leptogenèse. On peut reproduire

ce type de lésion chez l’animal,

par exemple en appliquant des

sels biliaires sur le cortex, ce qui

entraîne une lésion focale de la

BHE durable (plus de 15 jours).

Dans ces conditions, on observe

le développement d’une activité

épileptiforme hypersynchrone,

dépolarisante, qui se propage aux

cellules environnantes [7]. Il a été

montré ensuite que l’application

de sérum sur le cortex produisait

les mêmes eets et que, parmi les

composants du sérum, l’albumine

était en cause. En eet, l’applica-

tion d’albumine in vitro ou in vivo

entraîne une activité épilepti-

forme évoquée, propagée dans un

délai de 48 heures sur des tranches

en culture ou de 45 jours sur l’ani-

mal entier, qui présente alors des

crises convulsives. Le mécanisme

en serait l’accumulation d’albu-

mine dans les astrocytes (qui se

produit en 10 min in vitro) par

endocytose cavéole-médiée

(Fig. 4)

.

L’albumine se fixe sur le récepteur

au TGFß (TGFßR11) aboutissant à

une cascade de phosphorylation de

protéines smad. Les conséquences

en sont multiples au niveau des

astrocytes : diminution de l’ex-

pression des courants K+ entrants,

des transporteurs du glutamate,

des connexines et, à l’inverse, up-

régulation des cytokines et des

thrombospardines, ces dernières

ayant pour eet d’augmenter le

nombre de synapses excitatrices.

Il s’avère que, chez l’animal, il est

possible de bloquer ces eets de

l’application d’albumine par du

Losartan®. Si on peut démontrer

la même ecacité chez l’Homme,

il serait possible de traiter “pré-

ventivement” les patients céré-

brolésés présentant une rupture

de la BHE, ce qui peut être facile-

ment mesuré par l’importance de

la prise de contraste en imagerie

conventionnelle [8].

DE NOUVELLES

PERSPECTIVES

THÉRAPEUTIQUES ?

Jacqueline French, New York [1]

Dans la suite d’un essai réalisé

chez le rongeur (22 souris), et tout

en soulignant combien ces études

précliniques étaient succinctes,

l’auteur a rapporté les résultats

préliminaires chez l’Homme du

VX-765, prodrogue d’un inhibiteur

sélectif et réversible de l’enzyme

de conversion de l’IL1ß (VRT-

043198). L’essai, randomisé contre

placebo, chez des patients porteurs

d’une épilepsie pharmacorésis-

tante, a montré une ecacité mo-

deste de la molécule à l’étude, mais

qui devient significative à la fin de

la période de traitement, limitée à

6 semaines, avec un nombre de pa-

tients sans crise intéressant. Il est

donc possible qu’un certain délai

d’ecacité soit à prévoir.

Par ailleurs, un poster présenté

500

400

CTR

+ Albumine 2h

+ Albumine 24h

GFAP IL-1β

Nombre d'astrocytes

IL-1β positifs

300

200

100

0

Figure 4 - L’injection intraventriculaire d’albumine entraîne une augmentation du

nombre d’astrocytes exprimant l’IL-1ß dans l’hippocampe, mesurée 2h et 24h après

l’injection. D’après Frigerio et al [10].

186 Neurologies • Mai 2013 • vol. 16 • numéro 158

spécial aaN épilepsies

dans la même session [9] a re-

gardé les interactions possibles

entre la plupart des anticonvulsi-

vants et le VX-765. A l’issue des 6

semaines de traitement, les taux

sériques de VX-765 et de son mé-

tabolite n’étaient pas modifiés, de

même que les taux sériques des

anticonvulsivants pris par les su-

jets. Il ne semble donc pas y avoir

d’interaction médicamenteuse à

craindre avec cette molécule ou

son métabolite. n

Correspondance

Dr Cécile Marchal

Service de Neurologie A

Hôpital Pellegrin-Tripode

CHU de Bordeaux

Place Amélie Raba-Léon

33076 Bordeaux Cedex

E-mail : [email protected]

Mots-clés :

Epilepsie, Inflammation,

Epileptogenèse,

Barrière hémato-encéphalique,

Maladies systémiques,

Encéphalite de Rasmussen ,

Encéphalites limbiques paranéopla-

siques, FIRES,

Syndrome hémiplégie

hémiconvulsions idiopathique

1. Baram TZ, French J. Integrated Neurosciences Session. Inflammation in

epilepsy. 66th AAN Meeting, San Diego, March 16-23, 2013.

2. Godfred RM et al. Does aspirin use alter seizure collections during elec-

tive adult inpatient video EEG monitoring? 66th AAN Meeting, San Diego,

March 16-23, 2013 : IN9-1.003.

3. Juersivich A. Seeking the extreme delta brush: review of EEG data from

two cases of NMDA receptor-AB encephalitis. 66th AAN Meeting, San Die-

go, March 16-23, 2013 : IN9-1.008.

4. Schmitt SE, Pargeon K, Frechette ES et al. Extreme delta brush: a unique

EEG pattern in adults with anti-NMDA receptor encephalitis. Neurology

2012 ; 79 : 1094-100.

5. Kaneko J et al. Retrospective review of 6 patients with new-onset refrac-

tory status epilepticus (NORSE) syndrome: early intervention with intrave-

nous cyclophosphamide may improve outcome. 66th AAN Meeting, San

Diego, March 16-23, 2013 : IN9-2.001.

6. Vanderver A et al. CNS Reactive autoantibodies in Aicardi Goutières syn-

drome: autoimmunity in a genetic disease. 66th AAN Meeting, San Diego,

March 16-23, 2013 : [IN9-1.007]

7. Seiffert E, Dreier JP, Ivens S et al. Lasting blood-brain barrier disruption

induces epileptic focus in the rat somatosensory cortex. J Neurosci 2004 ;

24 : 7829-36.

8. Tomkins O, Shelef I, Kaizerman I et al. Blood-brain barrier disruption in

post-traumatic epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008 ; 79 : 774-7.

9. Chen YX et al. Evaluation of drug-drug interactions between VX-765

and common anti-epileptic medications in subjects with treatment-resis-

tant partial-onset epilepsy. 66th AAN Meeting, San Diego, March 16-23,

2013 : IN9-2.002.

10. Frigerio F, Karaca M, De Roo M et al. Deletion of glutamate dehydroge-

nase 1 (Glud1) in the central nervous system affects glutamate handling

without altering synaptic transmission. Epilepsia 2012 ; 53 : 1887-97.

11. Didelot A, Honnorat J. Paraneoplastic neurological syndromes. Rev

Med Interne 2011 ; 32 : 605-11

BiBliographie

• En bref

Référence : Ho K et al. SCN5A mutation positivity in a patient with juvenile myoclonic epilepsy and congenital long-QT syndrome type 3. 66th AAN

Meeting, San Diego, March 16-23, 2013: P05.090.

L’ÉPILEPSIE MYOCLONIQUE JUVÉNILE ET LE CŒUR: UN POSSIBLE RÔLE

DE LA MUTATION SCN5A DANS L’ÉPILEPTOGENÈSE?

La base génétique de l’épilepsie myoclonique juvénile

(EMJ) est hétérogène, et le phénotype reflète probable-

ment une interaction, à la fois connue mais non encore

identifiée, entre des facteurs génétiques et environne-

mentaux. L’EMJ est une épilepsie généralisée idiopa-

thique dans laquelle plusieurs gènes ont été impliqués,

dont GABRA1, GABRD, CACNB4, CLCN2, EFHC1.

LQT3 est un sous-type de syndrome du QT long congé-

nital, une maladie arythmogène qui peut prédisposer

à des syncopes et une mort cardiaque brutale. L’ana-

lyse génétique a confirmé la présence d’une mutation

1051G-> A dans l’exon 9 du gène SCN5A. Bien que la

présence d’une mutation SCN5A chez cette patiente

ne démontre pas une relation de cause à eet, cela

soulève la question d’un possible rôle dans l’épilepto-

genèse.

Mihaela Bustuchina Vlaicu

(Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris)

1

/

5

100%