Festival de littérature genèse Changer de forme poétique. Cycle 3

Festival de littérature genèse

Fiche d’aide à l’usage des enseignants

Etape 2 : production sur le livre choisi

Changer de forme poétique. Cycle 3 / 6ème

Définition

L’enjeu est de donner aux enfants des clés linguistiques pour entrer dans un type de texte qui a un

fonctionnement particulier par rapport aux autres écrits qu’ils fréquentent plus couramment.

Il s’agit de les aider à se familiariser avec l’art poétique et d’en jouer :

- cerner ce qui est caractéristique d’un poème par rapport aux autres types de textes

- de la poésie classique à la poésie contemporaine : jouer avec la forme, jouer avec les mots,

jouer avec le sens.

Compétences à construire

Littérature

Lire un texte poétique : mettre en mémoire ce qui a été lu

Participer à un débat sur l’interprétation d’un poème en étant susceptible de vérifier dans le

texte ce qui interdit ou permet l’interprétation défendue,

Dire quelques-uns des textes poétiques en en proposant une interprétation et en étant

susceptible de l’expliciter,

Pouvoir mettre sa voix et son corps en jeu dans un travail collectif portant sur un texte

poétique,

Repérer des règles d’écriture portant sur l’un des différents niveaux de la fabrication du

texte, sollicitant un retour réflexif sur le jeu de la langue et du langage, et les réutiliser,

Pouvoir écrire un texte de type poétique, en obéissant à une ou plusieurs règles précises en

référence à des textes poétiques,

Repérer dans le texte les indices nécessaires à la transformation du texte

Observation réfléchie de la langue

Identifier les caractéristiques du texte poétique,

Effectuer des manipulations dans un texte (déplacement, remplacement, expansion,

réduction),

Utiliser un dictionnaire pour retrouver la définition d’un mot dans un emploi déterminé

Comprendre que la plupart des mots, dans des contextes différents, ont des significations

différentes,

Marquer l’accord sujet / verbe,

Repérer et réaliser les chaînes d’accords dans le groupe nominal.

B2i (lien hypertexte)

Guide de lecture écriture

En préalable à l'écriture :

« Apprendre à LIRE-VOIR tout poème comme un espace (re) distribuant les formes verbales sans vouloir

d’abord comprendre, telle est la condition même d’accès au rythme de la langue du poème : à la

signifiance…1 »

Un poème a une superstructure qui se caractérise par :

- une architecture globale (strophes, vers libres, prose, calligrammes…)

- une mise en espace particulière (la silhouette du poème)

- un schéma dynamique (une progression dans le texte que l’on peut essayer de repérer)

Il y a poème quand tous ces aspects convergent, fonctionnent conjointement et non séparément ou

alternativement.

« … En partant ainsi du texte comme forme qui fait sens, on entre dans sa dynamique propre : on

comprend que, pour nous, lire c’est accepter de se laisser porter par des décalages textuels, par les effets

de tension entre vers et syntaxe, entre typographie et signification première des signes de la langue. Il faut

apprendre à chercher partout la signifiance et pas seulement dans le sens des mots… »2

Un poème est élaboré à partir d’un fonctionnement particulier du langage.

Il nécessite une attention particulière aux structures de langage qui se combinent et font sens.

Il fonctionne sur les connotations des mots, leur résonnance affective, leur harmonique, qui participent à

l’ambiguïté caractéristique du texte poétique.

Le poème exige une lecture plurielle pour faire lever, à chaque nouvelle lecture de nouveaux échos qui se

répondent, s’affrontent, s’ajustent…

Contraintes d'écriture

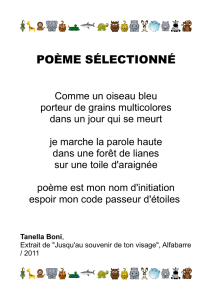

Il s’agit d’écrire trois textes poétiques de formes différentes à partir du livre choisi :

- une forme classique (rondeau, ballade, fable, sonnet …)

- une forme contemporaine (à choisir à partir de poèmes contemporains)

- une forme d’ailleurs : le haïku

On peut diviser l’histoire de la poésie en trois grandes périodes : classique (avant la fin du XIXe siècle),

moderne (fin XIXe - début XXe siècle) et contemporaine (XXe siècle).

1. Une forme classique

Depuis le Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle, les poèmes ont des formes fixes (rondeau, ballade, fable

etc.). À l’aube du XVIIe siècle, le sonnet, la forme de poème la plus utilisée dans la poésie française, est

introduit en France. Au XVIIe siècle, apparaissent les premiers vers libres (qui permettent de varier le

nombre de syllabes dans un vers, ou bien la disposition des rimes) ; les véritables vers libres s'imposent

avec le symbolisme au XIXe siècle.

La poésie est alors, comme la définit Voltaire, une « éloquence harmonieuse ». Elle cherche, grâce à

l'utilisation de formes contraintes et d'un vocabulaire choisi, à faire passer un message empreint de

musicalité.

1 J. Michel Adam, Pour lire le poème, Ed. Deboeck-Duculot, 1986

2 ibidem

Un vers classique : l’alexandrin (du Roman d’Alexandre XII ème siècle)

Un alexandrin est un vers qui comporte douze syllabes.

Dans sa structure classique, l'alexandrin est divisé en deux hémistiches (chacune des deux parties du vers)

séparés par une césure (pause après une syllabe accentuée dans un vers).

Nos plaisirs les plus doux // ne vont point sans tristesse (Corneille)

6 // 6

1er hémistiche . césure 2e hémistiche

L’alexandrin, à partir de 1200, prédomine dans les chansons de geste, la poésie religieuse ; il persiste

jusqu’au XIVème siècle dans les pièces dramatiques et lyriques, puis il disparaît complètement. Ronsard le

redécouvre. C’est, depuis le XVIIème siècle, le vers des genres sérieux (épopée, tragédie). A partir du

XIXème siècle, une recherche poétique polyrythmique le fait évoluer.

Tantôt des bois, // tantôt des mers, // tantôt des nues, // (Victor Hugo)

4 4 4

Ballade

Seulette suis, et seulette veuille être

Seulette m’a mon doux ami laissée,

Seulette suis, sans compagnon ni maître,

Seulette suis, dolente et courroucée,

Seulette suis, en langueur mésaisée,

Seulette suis, plus que nulle égarée,

Seulette suis, sans ami demeurée.

Seulette suis, à huis et à fenêtre,

Seulette suis, en un anglet mussée,

Seulette suis, pour moi de pleurs repaître,

Seulette suis, dolente ou apaisée,

Seulette suis, rien n’est qui tant messied,

Seulette suis, en ma chambre enserrée,

Seulette suis, sans ami demeurée.

Princes, or est ma douleur commencée ;

Seulette suis, de tout deuil menacée,

Seulette suis, plus tainte que morée,

Seulette suis, sans ami demeurée.

Christine de Pisan (1364-1430)

Initialement, la ballade est une forme fixe du lyrisme

courtois de la fin du Moyen Âge ; le terme a connu un

renouveau au XIXe siècle, notamment grâce au

mouvement du romantisme ; il est encore utilisé

aujourd'hui dans le sens d'un récit épique.

Le genre poétique apparaît au XIVe siècle. Le mot

vient de l'ancien provençal ballada, qui signifie

"danse" car le texte était inséparable de la musique.

Malgré cela, il finit par être dissocié de la musique,

mais la musicalité est créée dans l'écriture même du

poème qui se compose de trois strophes «carrées »

(même nombre de vers que de syllabes par vers) avec

un refrain pour dernier vers. Elles sont suivies d'une

strophe -plus courte de moitié- appelée « envoi ». La

ballade, genre très apprécié du XIVe et du XVIesiècle,

a été remise à l'honneur et renouvelée au XIXesiècle

(Victor Hugo, Odes et ballades, 1828).

Le rondeau

Ma foi, c'est fait de moi, car Isabeau

M'a commandé de lui faire un rondeau.

Cela me met en une peine extrême.

Quoi! treize vers, huit en eau, cinq en ême!

Je lui ferais aussi tôt un bateau.

En voilà cinq pourtant en un monceau.

Formons-en huit en invoquant Brodeau;

Et puis mettons, par quelque stratagème,

Ma foi, c'est fait.

Si je pouvais encor de mon cerveau

Tirer cinq vers, l'ouvrage serait beau.

Mais cependant me voilà dans l'onzième;

Et si je crois que je fais le douzième;

En voilà treize ajustés au niveau.

Ma foi, c'est fait.

Vincent Voiture (1594-1648)

Sonnet à Hélène

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,

Assise auprès du feu, dévidant et filant,

Direz, chantant mes vers et vous émerveillant :

« Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle ! »

Lors, vous n'aurez servante oyant telle nouvelle,

Déjà sous le labeur à demi sommeillant,

Qui au bruit de Ronsard ne s'aille réveillant,

Bénissant votre nom de louange immortelle.

Je serai sous la terre, et, fantôme sans os,

Par les ombres myrteux je prendrai mon repos ;

Vous serez au foyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et votre fier dédain.

Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :

Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

Pierre de Ronsard (1524-1585)

Le rondeau est caractérisé à la fin de ses strophes (2 ou 3

strophes généralement) par la reprise en refrain du premier

hémistiche du premier vers. Cette répétition d'un vers très

court renforce son rythme dansant, pris par les poètes du

Moyen Age (François Villon), de la Renaissance (Clément

Marot) et du XIXe siècle (Alfred de Musset). En plus du

refrain, le travail sur le rythme et les sonorités est aussi

très important: tout doit concourir à produire un objet qui

soit à la fois beau et ingénieux. Car le rondeau est avant

tout un divertissement : le poète qui pratique ce genre

littéraire cherche à plaire, à amuser, à distraire.

Un sonnet (de l'italien sonetto, lui-même venant de

l'ancien provençal sonet, « petite chanson, mélodie

chantée » — dont l'origine est le latin sonare,

« sonner ») est une forme de poème comportant

quatorze vers dont la répartition typographique

peut varier — deux quatrains et deux tercets ou un

seul sizain final par exemple — et dont le schéma

des rimes varie également, soit librement soit en

suivant des dispositions régulières. La longueur du

vers n'est pas fixe.

Les deux quatrains présentent le plus souvent, dans

la « norme » française, la même disposition des

rimes, soit croisées (ABAB), soit embrassées

(ABBA) soit plates (AABB) Cependant les deux

quatrains peuvent être sur deux schémas de rimes

différents. En outre, aux époques anciennes (XVIe

au XIXe), une alternance de rimes masculines et

féminines devait être respectée. Le sizain doit

respecter à son tour certaines normes sur la

succession de ses rimes : CCDEDE. Le sonnet de

type italien se termine lui selon le modèle

CCDEED.

Cette forme poétique dans sa variante originelle est

apparue en Italie au XIIIe siècle. Elle a ensuite été

très utilisée en Europe, d'abord dans les pays latins

(Italie, péninsule ibérique) puis en France lors de la

Renaissance, aux XVIe et XVIIe siècles, tout

particulièrement chez les poètes de La Pléiade

(Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay). Le

sonnet français connut une grande vogue dans la

première moitié du XVIIe siècle, la rigueur de sa

forme lui conférant un caractère noble, avant d'être

délaissé au XVII e. Au fil des siècles, détourner la

forme contraignante du sonnet est devenu un jeu :

nombre des poètes modernes s'y sont adonnés.

Une fable (du latin fabula) est un court récit plutôt écrit en vers qu'en prose et ayant un but didactique.

Elle se caractérise généralement par l'usage d'une symbolique animale, des dialogues vifs, et des ressorts

comiques. La morale est soit à extraire de l'implicite du texte, soit exprimée à la fin ou, plus rarement, au

début du texte. Les fables les plus caractéristiques comportent un double renversement des positions tenues

par les personnages principaux.

La fable classique repose sur une structure double. Dès le titre, on trouve une opposition entre deux

personnages dont les positions subjectives sont dissemblables : l'un est placé en position haute et l'autre en

position basse. Grâce à un événement narratif imprévu, celui qui était en position haute se retrouve en

position basse et vice versa. Ce schéma, qui se retrouve dans des dizaines de fables (souvent les plus

populaires), permet de « bloquer » la compréhension et de véhiculer une moralité claire.

Le corbeau et le renard

Maître Corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l'odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage :

"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois."

A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;

Et pour montrer sa belle voix,

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur,

Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l'écoute :

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "

Le Corbeau, honteux et confus,

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

Jean de la Fontaine (1621-1695)

La « poésie moderne » La poésie moderne marque un véritable tournant dans l'expression poétique. Entre

la fin du XIXe et le début du XXe, les poètes explorent tous les possibles, renoncent aux contraintes

formelles et repoussent les limites de la poésie classique.

À la fin du XIXe siècle, quelques poètes, en particulier Arthur Rimbaud, Lautréamont, Alfred Jarry, Jules

Laforgue ou Charles Cros, font sortir la « poésie de ses gonds ». La poésie devient prose, jeu sonore et

visuel : elle refuse le vers classique.

Les origines de ce genre littéraire

Ésope (VIIe - VIe siècle av. J.-C.)

Phèdre (auteur latin : 15 av. J.-C. - 50 ap. J.-

C.)

Au Moyen Âge, de nombreux recueils de

fables et fabliaux sont constitués

Marie de France (seconde partie du XIIe

siècle)

Auteurs du XVIe siècle : Audin, Guillaume

Haudent, Gilles Corrozet

Quelques raisons du recours à la fable

Au XVIIe siècle, il s'agit d'éviter la censure :

les animaux, eux, peuvent critiquer et être

critiqués ;

La nécessité de la transposition dans l'art : le

lecteur saisit mieux ce qui est dit et ne se sent

pas de prime abord concerné par la moralité ;

Et particulièrement chez La Fontaine, pour

plaire : « On ne considère en France que ce

qui plaît ; c'est la grande règle, et pour ainsi

dire la seule. »

La matière de la fable

Un récit vivant ;

Des personnages : hommes, animaux,

végétaux, objets ;

Des descriptions pittoresques;

Des dialogues ;

Un précepte qu'on peut retenir (—› visée

didactique).

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%