La Terre dans l`Univers, la vie et l`évolution du vivant A/Expression

PARTIE 1

La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du vivant

A/Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique

CHAP.4: Génotype, phénotype et environnement

Introduction : Les portions codantes de l’ADN comportent l’information nécessaire à la

synthèse de chaînes protéiques issues de l’assemblage d’acides aminés et l’élaboration

de protéines variées. Les protéines sont des éléments moléculaires fondamentaux de la

cellule et de l’organisme. Le phénotype d’un individu est l’ensemble de ses

caractéristiques observables et mesurables. Le Génotype est l’ensemble des allèles

d’une cellule (donc d’un organisme)

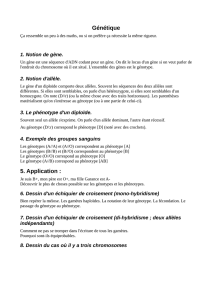

I. Les différents niveaux de phénotype : ACT.7/8

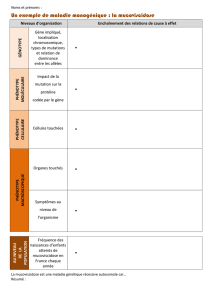

Tableau récapitulatif relatif au phénotype drépanocytaire

1) Exemple de la drépanocytose :

L’ensemble des protéines qui se trouvent dans une cellule correspond au

phénotype moléculaire. L’hémoglobine est la protéine concernée ici. Chez les ind.

sains, on trouve la protéine HbA soluble dans le plasma : protéine constituée de 4

chaînes de globine. Rôle dans le transport de l’O2. Chez les

drépanocytaires, on trouve Hb S qui diffère de HbA par un seul AA ( une valine

est remplacé par un acide glutamique) .

Phénotypes moléculaires sont soient : [HbA] [HbS]

Cette modification de la séquence induit le changement de la conformation 3D,

ce qui provoque la polymérisation des molécules d’HbS, qui forment alors des

fibres dans la GR. Chez l’individu sain le phénotype cellulaire est [GR biconcaves]

alors que chez l’individu drépanocytaire, c’est [GR en faucille] ; Ces GR déformés

ont des difficultés à circuler dans les vaisseaux, en particulier au niveau des

articulations, ce qui cause [les crises de douleur articulaire, les problèmes

d’anémie….] :Phénotype macroscopique.

Le ph. Moléculaire détermine donc le ph. Cellulaire qui induit le ph.

Macroscopique.

2) Exemple de l’albinisme

II. Le génotype détermine le phénotype :

Le phénotype moléculaire est le résultat de l’expression des

gènes. Notation Génotype : allA1//allA2

a) Analyse génétique : Observation : La drépanocytose touche différents

membres de cette famille aux différentes générations. ( et )

1 2

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3

I

II

III

IV

On peut donc en déduire qu’il s’agit d’une maladie héréditaire, c'est-à-dire

transmissible à la descendance. Cette maladie touche aussi bien les garçons que

les filles. Il s’agit d’une maladie autosomale, cela veut donc dire que le gène

impliqué dans cette maladie se trouve sur une paire d’autosomes (chromosomes

non sexuels). Les individus I1 et I2 sains, ont un enfant exprimant la

drépanocytose sur 4. Les individus I1 et I2 ont donc transmis chacun à leur

enfant II4 l’allèle muté GHbS. Il est donc homozygote pour le gène de la

bétaglobine (GHbS//GHbS) et les parents hétérozygotes (GHbS//GHbA). Les

parent n’exprimant pas la maladie, mais porteurs d’un allèle muté, sont qualifiés

de porteurs sains. La drépanocytose est

donc qualifiée de maladie récessive.

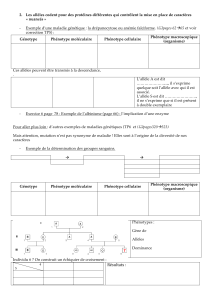

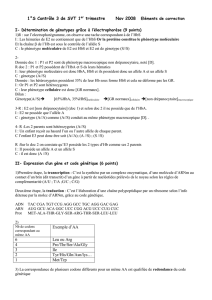

b) des génotypes différents pour un phénotype :

- Des génotypes différents peuvent aboutir à un même phénotype grâce à la possession

Des génotypes différents peuvent aboutir à un même phénotype grâce à

la possession d’un caryotype diploïde, c'est-à-dire au fait d’avoir des

paires de chromosomes homologues ; cette diploïdie permet aux allèles

d’un même gène de se retrouver :

à l’état homozygote (deux allèles identiques pour la paire de

chromosomes homologues)

à l’état hétérozygote (deux allèles différents pour le même locus) ;

dans un rapport de dominance / récessivité :

l’allèle est dominant, il s’exprime même s’il n’est présent qu’en un

seul exemplaire, c'est-à-dire à l’état homozygote et hétérozygote ;

l’allèle est récessif, il s’exprime uniquement lorsqu’il est présent

en deux exemplaires, c'est-à-dire à l’état homozygote ;

- Les allèles d’un même gène peuvent coder pour des protéines différentes ;

le génotype influence la réalisation du phénotype, on obtient des phénotypes

différents. Ex : (HbS//HbA).

des allèles peuvent être codominants, ils s’expriment tous les

deux à l’état hétérozygote.

Le polyallélisme (nombreux allèles existant pour un même gène) est tel

que l’expression d’un gène donné conduit bien souvent à de multiples

phénotypes, et pas seulement à deux phénotypes alternatifs.

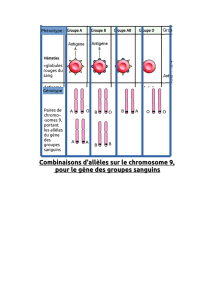

Exemple des groupes sanguins :

Chaque individu est caractérisé par son phénotype sanguin (= groupe

sanguin). Il en existe quatre au total (A, B, AB et O) déterminés par la

présence ou l'absence de marqueurs(= à la surface des globules rouges.

Chaque phénotype sanguin est déterminé par un couple d'allèles portés par la

paire de chromosomes 9. Il existe 3 allèles en tout (système ABO) :

- allèle A permet la synthèse d’une molécule de surface de type A

- allèle B permet la synthèse d’une molécule de surface de type B

- allèle O ne permet la synthèse d’ aucune molécule de surface

Les allèles du système ABO sont co-dominants : si un individu possède deux

allèles différents,

ils s’exprimeront

tous les deux.

Exercice :

Déterminer le

génotype de

chacun des

individus de

l'arbre

généalogique et

indiquer si ils sont

homozygotes ou hétérozygotes pour le gène considéré.

GR

Représenter les chromosomes pour tous les individus de l’arbre. Expliquer la

transmission héréditaire du caractère groupe sanguin pour la descendance

des individus I1 et I2.

Schéma bilan : diapo geno PHENOTYPE ALLELE HOMOZYGOTE

Attention ne pas utiliser la notation du tableau pour dominance et récessivité

Exemple de la drépanocytose

Cellule homozygote (HbA//HbA) Cellule hétérozygote (HbA//HbS)

L’individu qui possède le génotype HbA//HbS ne présente pas de signe

clinique de drépanocytose. Il présente donc le même phénotype que l’individu

homozygote pour ce gène HbA//HbA. Seul l’individu HbS //HbS présente

donc la maladie.

Un gène : 2 allèles Allèle A, allèle le plus fréquent

Allèle a, allèle muté, moins

fréquent

L’homme est un organisme diploïde. Chaque

chromosome est présent en 2 exemplaires,

on parle de chromosomes homologues.

Deux chromosomes homologues ont la même

taille, la même place du centromère et

portent aux mêmes locus les mêmes gènes

(pas forcément les mêmes allèles)

L’homme est un organisme diploïde. Chaque

chromosome est présent en 2 exemplaires,

on parle de chromosomes homologues.

Deux chromosomes homologues ont la même

taille, la même place du centromère et

portent aux mêmes locus les mêmes gènes

(pas forcément les mêmes allèles)

L oc us d’un

g ène

L oc us d’un

g ène

Centromère

Centromère

Chromatides

Chromatides

Un chromosome

constitué de 2

chromatides (issues de

la duplication de l’ADN)

Un chromosome

constitué de 2

chromatides (issues de

la duplication de l’ADN)

AA A A

AA aa

AA aa

A A aa

Ecriture du

génotype :

Ecriture du

génotype :

Individu :

Individu : Phénotype

;

Phénotype

;

A

AHomozygote pour le

gène considéré [A]

Individu :

Individu :

Ecriture du

génotype :

Ecriture du

génotype : A

aHétérozygote pour le

gène considéré [A]

Phénotype si A> a ;

Phénotype si A> a ;

Individu :

Individu :

Ecriture du

génotype :

Ecriture du

génotype : A

aHétérozygote pour le

gène considéré [a]

Phénotype si a> A ;

Phénotype si a> A ;

Individu :

Individu :

Ecriture du

génotype :

Ecriture du

génotype : a

aHomozygote pour le gène

considéré [a]

Phénotype :

Phénotype :

Individu :

Individu :

Ecriture du

génotype :

Ecriture du

génotype : A

aHétérozygote pour le

gène considéré [Aa]

Phénotype si A et

a codominent

Phénotype si A et

a codominent

aa aa

On observe que du fait de la dominance ou récessivité des allèles, plusieurs

génotypes peuvent donc correspondre à un même phénotype.

De plus, il existe de nombreux caractères poly ou multigéniques (voies

métaboliques comme pour l’albinisme, phénylcétonurie, groupes sanguins), il

suffit d’un gène défectueux pour que le produit final diffère. De ce fait

plusieurs génotypes peuvent engendrer le même phénotype. (Cf.EXOS)

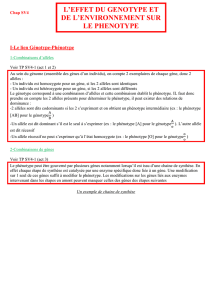

III/ Influence de l’environnement : ACT 7/8

1) Facteurs environnementaux :

D’après les documents de l’activité 7/8, dégagez les conditions

indispensables pour que les hématies d’une personne subissent les

déformations caractéristiques de la drépanocytose ?

Quelles « conditions environnementales »semblent favoriser la polymérisation de

l’hémoglobine S ?

2) Influence du contexte génétique :ex. du % d’hémoglobine F sur le

phénotype drépanocytaire :

Analyser les documents ci-après afin de montrer que le produit de l’expression

d’un gène modifie le phénotype engendré par les allèles d’un autre gène. Comment

peut-on qualifier le premier gène par rapport à l’autre ?

Parmi une population d’individus de génotype HbS//HbS, on a identifié deux

catégories de patients :

certains développent des crises drépanocytaires graves et fréquentes ; d’autres

ne développent qu’exceptionnellement des crises qui restent bénignes.

Les patients qui souffrent de crises caractéristiques

de la drépanocytose ont un taux d’hémoglobine F

inferieur a 10 ‰ ; ceux qui ne développent que

de rares crises ont un taux d’hémoglobine F qui

atteint 2 à 7 %.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%