Le jeu au prisme des sciences sociales APPEL à COMMUNICATIONS

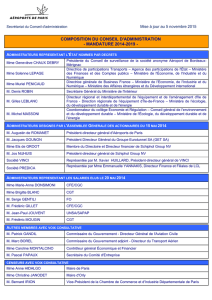

Centre Georges Chevrier UMR 7366 CNRS-uB – Faculté de Droit et de Science Politique

4 Boulevard Gabriel - BP 17270 F-21072 DIJON CEDEX

Tél. : 33 (0)3.80.39.53.52 - Fax : 33 (0)3.80.39.54.68 - http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC.html

Le jeu au prisme des sciences sociales

Transversales : Journée d'étude doctorale du CGC

Organisateurs : François-Xavier Guedin – doctorant en histoire ancienne et

Romain Castellesi – doctorant en histoire contemporaine.

Date : 30 mars 2017, de 14 h 00 à 18 h 00.

Lieu : Dijon, MSH, Salle des Séminaires.

APPEL à COMMUNICATIONS

Date limite de proposition (titre de l’intervention ainsi qu’un bref résumé de 300 mots) :

Samedi 15 octobre 2016

Pour l’envoi des propositions de communication ou pour toute demande de renseignements :

Très fréquemment évoqué pour illustrer différentes analyses dans les Sciences

Humaines et Sociales, le jeu est rarement considéré comme un objet d’étude à part entière. Il

prend cependant, au sein du CGC, une place toute particulière, puisqu’il s’agit d’une notion

qui a été ou qui est encore actuellement interrogée par les chercheurs du laboratoire,

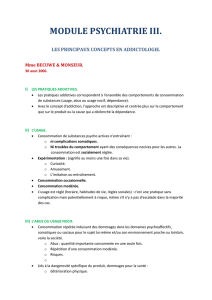

notamment à travers le prisme de l’addiction1.

Si le jeu peut être défini, selon une acception faisant consensus, comme une action

divertissante, soumise ou non à des règles, et pratiquée, soit de manière désintéressée, soit à

des fins plus lucratives, notamment lorsque les adultes s’en emparent, il peut aussi faire

1 Lors d’un colloque organisé en 2014 par des chercheurs et doctorants du CGC, intitulé Santé et vulnérabilité,

cette problématique de l’addiction aux jeux a été abordée lors d’une intervention. Par ailleurs, un ouvrage sur

l’addiction aux jeux chez les personnes âgées est actuellement en préparation, dirigé par des chercheurs du

laboratoire.

2

l’objet de définitions plus précises. Ainsi, le sociologue J.-M. Baldwin l’envisage telle une

« activité autotélique, s’opposant au travail2 », ajoutant qu’il est une « action libre sentie

comme fictive et située en dehors de la vie courante, capable d’absorber totalement le

joueur3 ». Le jeu s’oppose par conséquent à l’utile, s’accomplit dans un temps et un espace

expressément circonscrits, peut volontiers s’accompagner de mystère et révéler une

« étrangeté vis-à-vis du monde habituel4 », tel que le souligne Johan Huizinga.

Nous laissons néanmoins le champ ouvert à des contributions considérant cette notion

dans ses dimensions divergentes, voire antagonistes.

Différents aspects, cependant non exhaustifs, permettent d’articuler les caractéristiques

du jeu :

- Objet d’étude mineur, le jeu semble pourtant s’insérer au cœur des transformations sociales

contemporaines et comporter un enjeu scientifique évident. Quelles sont les distorsions qui

peuvent exister entre sa perception par la population qui l’affectionne et sa délimitation par

les chercheurs ? Le statut de joueur se trouve-t-il réinventé, entre des pratiques collectives et

le développement du jeu en solitaire ? Quel est l’encadrement juridique de telles pratiques ?

Quant au phénomène d’addiction qu’il peut engendrer, ne remet-il pas en question la notion

de liberté, centrale dans la pratique du jeu ?

- Le jeu est souvent perçu comme une activité gratuite, voire futile. Cette activité peut

pourtant mobiliser des millions de spectateurs, dans les stades, ou devant la télévision. Depuis

l’Antiquité, dans différentes civilisations, des formes de jeu ont été institutionnalisées, comme

les Jeux Olympiques chez les Gréco-Romains, les courses de char à Byzance ou les jeux de

balle des peuples précolombiens. Assurément, les compétitions sportives contemporaines

montrent une continuité dans les rivalités géopolitiques instrumentalisant le jeu afin de

projeter leur puissance. Quels peuvent ainsi être les enjeux politiques et sociaux de pratiques

qui engagent autant les différentes formes de pouvoir et les populations ?

- Alors que le jeu est ordinairement réduit à une dimension abstractive dessinant un « cercle

magique » (Johan Huizinga) entre la réalité et la fiction, il paraît nécessaire de s’interroger sur

2 J. M. Baldwin, Mental Development in the Child and the Race : methods and processes, New York,

Macmillan, 1895.

3 J. Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Éditions Gallimard, 1951 [Amsterdam,

Pantheon, 1939].

4 Ibidem.

3

les différentes matérialités du jeu. Quels sont ses éléments concrets manipulés par le joueur

(matériaux divers, en constante évolution dans le cadre d’une industrie culturelle : du jeu de

cartes aux composantes nanotechnologiques des jeux vidéo de pointe) ? Comment envisager

le rôle de la parole et du corps qui sont indispensables à sa réalisation ? En quoi le jeu

renseigne-t-il sur la classe sociale et le genre, et les représentations de ses joueurs ? En ce

sens, l’histoire et la sociologie rendent compte du jeu comme une expérience culturelle située

dans son temps.

- La portée symbolique et philosophique du jeu dans ses représentations picturales, sociales et

littéraires participe de manière tout aussi fondamentale de l’étude de l’espace original du jeu.

Cet espace est réglementé par des normes et des règles traduisant des systèmes de pensée et

une véritable politique du jeu. En ce sens, l’histoire de l’art permet de mettre en évidence les

matérialités et les symboles du jeu qui sont des vecteurs d’idéologies et dont la représentation

est un indicateur des préoccupations morales, politiques, métaphysiques des artistes. Quelle

est donc la place du jeu dans l’art ? L’art ne devient-il pas lui-même un jeu ?

La transdisciplinarité, que révèlent ces problématiques, permet donc de multiplier les

outils et les méthodes pour envisager l’objet d’étude du jeu par toutes les Sciences Humaines

et Sociales. La complexité du jeu permet des contributions diverses et ouvertes, nous espérons

ainsi questionner et enrichir les précédents travaux et débats sur ce sujet.

N’hésitez pas à nous contacter, le jeu en vaut la chandelle !

1

/

3

100%